來自太巴塱部落的阿美族人,2009 年到荷蘭萊頓大學從事十七世紀台灣史研究,之後定居荷蘭。目前以翻譯、寫作、研究為主業,並參與國際原住民族運動。曾獲 2017 年台灣文學獎原住民短篇小說獎。已出版小說有《絕島之咒》,翻譯專書有《地球寫了四十億年的日記》、《西班牙人的台灣體驗》、《故道》等。

【重發】逃難的唐大陶與他日後尋隱者經常不遇的人生哲學

【技術問題重新發文】

松下問童子,言師採藥去。只在此山中,雲深不知處。—賈島《尋隱者不遇》

一六四五年六月一日(順治二年五月初八),多鐸所率清軍渡過長江天險,七日後因錢謙益等人獻降南京而順利入城。南明弘光帝朱由崧已在此之前連夜出逃,但數日後又被降將劫持獻給多鐸。在這場混亂中逃出南京的還有許多平民,包括一個年僅十五歲,姓唐名大陶的少年。他跟著父親逃往浙江,不久後多鐸也揮兵浙江。

那一年稍晚,平定浙江的多鐸班師北京,以戰功晉封和碩德豫親王,向來荒唐的朱由崧則在隔年被斬首。隨父親遁居吳江的大陶想必聽說這些驚天動地的消息,日後當他有了更多人生經驗,還將在著作中針對帝王概念的本身而為批判。他認為秦代以來的所有帝王都是盜賊之流,因為他們所為與一般殺人越貨的盜賊並無二致。載於史冊的帝王功業之所以顯得那般輝煌令人景仰,無非因為人們一體屈服於武力造就的威權。不過他並非無政府主義者。他承認治亂都出於這同一個制度,知識份子不能因為無法改變權力的叢林法則就推卸肩上的社會責任。

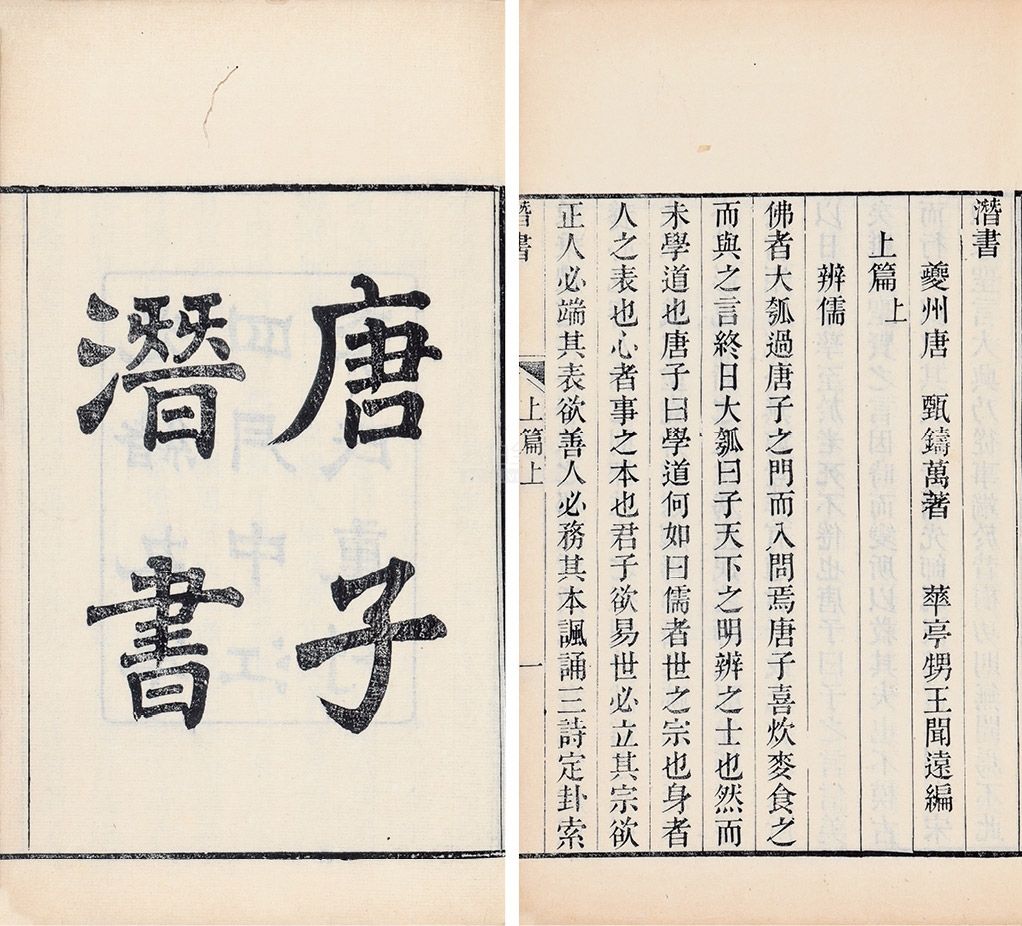

後人將在一部《潛書》中讀到這些言論,作者是由唐大陶改名的唐甄。他本名大陶字鑄萬,可能取義於「陶融鼓鑄」,看得出他在前明中過進士的父親對他的期望,而他給自己改名為甄,或許透露一種亂世當中冷眼旁觀,另以文字臧否天下的意願。他一生只有過舉人功名,曾經短暫出任山西長子縣知縣,官只七品,此後不曾入仕,一生極不順遂,多數時候窮促困厄,活到當時堪稱長壽的七十多歲,似乎就是上天給他最大的禮物了。

但也有一種可能,就是上天察知唐甄內心的矛盾,索性讓他一生長處逆境,於是能夠甄鑑世情,洞察人生。他不只趕上朝代更替的動盪,還面對漢人士子心中難以放下的滿漢夷夏之防,想必心中也曾為保有內心清白而苦惱。雖說他不曾入仕前明,短暫仕清也不為貳臣,但改朝換代的本身向來就是士子的困境,因為人的一生有限,效忠一個覆亡的政權,就不能在一個新興政權中施展抱負,偏偏中國傳統知識份子除了入仕別無出路,從修身開始的旅程總得以治國平天下為終點。

殷周以來隱逸作為一種政治的表態

這樣的難題歷史悠久,且如鄭吉雄教授發表於二〇一〇年的〈從遺民到隱逸〉文中所論,可以上溯到殷周之際,連孔子都曾在身份認同和政治理想之間飽受煎熬。孔子身為殷商遺民,卻擁抱周人的正義,這在不肯效忠新政權而隱居的遺民眼中就是徹頭徹尾的變節,是應該唾棄的對象。

從文獻記載看來,孔子確實遭到遺民隱逸毫不留情的唾棄,例如《論語・微子》記載孔子遣子路去向耕種的長沮、桀溺詢問渡口,長沮聽說問路者是魯國的孔丘,回答:他不就知道渡口嗎?幹嘛多此一問?桀溺甚至遊說子路,天下大亂,誰理你們呀?你跟著那傢伙還不如跟著我們隱居呢。孔子聽說之後甚感失望,因為從他的角度看,天下有道的話,我還跑出來幹嘛呢?可不就因為天下無道,才更該積極入世求改變嗎?

類似的記載還見於《莊子・盜跖》對孔子的指責,「盜莫大於子」云云,簡直指著孔子的鼻子謾罵,不過孔子似乎都只能默認,鄭吉雄認為這恐怕是因為孔子儘管真心擁抱積極從政的選擇,心裡卻也明白遺民隱逸的道理就跟他的理想同等站得住腳。這種內心掙扎可以證諸《史記・孔子世家》:孔子死前七日夢見自己「坐奠兩柱之閒」,而這是殷人的殯葬習俗,孔子於是對前來探病的子路道出人生盡頭的肺腑之言:「予始殷人也。」

孔子的年代(西元前五世紀)和唐甄的年代(十七世紀)相差超過兩千年,但知識份子在身份認同和政治理想之間徘徊的困境並沒有多大差別。鄭吉雄在另一篇〈隱士逸民與出處進退〉的文章中,就這類問題有個更一般性的說明,具體的舉例是出仕大元的許衡,和與他同一時代但堅不出仕的劉因。許衡出仕,因為他認為「非如此則道不行 」(似乎接近孔子),劉因拒絕出仕,因為他深信「非如此則道不尊」(似乎接近長沮、桀溺),兩人的堅持一般,卻全然背道而馳。鄭吉雄寫道:

歷史上數不清的知識分子,在許衡和劉因之間的這條界線上徘徊著,有些人用傳揚真理(行道)作為藉口,放棄了自己的立場和原則,獲得了名位利祿,為世欽羨;也有些人用堅守原則,來印證真理的價值,最後寂寂無聞以終。說到底,中國傳統的士大夫並沒有多少本錢去對抗政治威權,倒是政治威權有很多「本錢」(功名利祿)去收買士大夫。堅持志節的清流也沒有什麼防線,頂多就是走到「退隱」這一步而已,真的鼓起勇氣搞革命的人是絕無僅有——畢竟中國歷史上的革命,大多出於草根而不是讀書人。

如果說殷周以來,隱逸是一種政權變動造就的處境,又在後世形成「終南捷徑」的文化,鄭吉雄則在《潛書》看到唐甄將「隱逸」化為一種真實的人生選項,這可能也正是唐甄為自己的人生所做的選擇。

既非政治表態也不沽名釣譽的隱逸人生

一六四五年跟著父親逃出南京時,年僅十五歲的唐甄當然想不到他日後的遭遇。他很晚才當官,在長子縣任內只做了十個月,就因為旗奴逃亡事件被牽連去職且「被革為民」,此後都當不了官。後來他放下士人的臉面去經商,失敗後乾脆轉為居間牟利的牙商,結果傾家蕩產,景況更為淒慘。他不僅沒有孟浩然「坐觀垂釣者,徒有羨魚情」的自嘲餘地,也沒有李白這樣的同病相憐者將「把酒話桑麻」的生活讚譽為「紅顏棄軒冕」的高風亮節。唐甄只能默默過著窮困的生活,死後以「敗絮襤褸」、「悵悵行市中」的形象為朋友記得。

從今天的角度來看,唐甄大概會被稱為魯蛇,但仔細檢視就會發現,他的出身背景似乎和今天多數的中產階級沒什麼不同:沒有顯赫的家世和傲人的財富,科舉場中表現平平,即使當了官也人微言輕,高攀不上權位勢力者。也就是說,今天隨便哪個中產階級出身的人穿越到十七世紀的大清帝國,下場未見得能比唐甄好。且唐甄在如此困境中還留下九十七篇《潛書》,經世思想在後世為學者所研討,不能不說是世俗中的一大成就,恐怕遠非當代多數人所能及。

一生困頓的唐甄在《潛書・格定》就困擾文人兩千多年的「隱」與「遇」留下一段發人深省的意見。他看透了人的出身有別、際遇有別的現實,每個人與富貴貧賤的距離都不一樣,因此所謂出處進退,並沒有恆常穩定的標準。如果一定要說這當中有什麼可以供人把持,恐怕就是一種心態了。唐甄認為,是否得遇的機緣就跟生來是何家世門第一樣,半點由不得人,因此也不是君子所該執著。君子應該要把人生視作逆旅,風雨凍餓本來不在話下,只要有了這樣的平常心,自然不會說出「輕富貴,安貧賤」這類多少有些矯情的話。

可能有人會將唐甄這番話視為十七世紀中國的心靈雞湯,這種想法或許不為大錯,鄭吉雄便指出唐甄的想法更近於一種「長期自礪」的態度,此外《潛書》也不乏淺顯生動的寓言故事。例如唐甄講述明代的時候,山東有個好逸惡勞的貴公子,就算往來鄰里也非騎馬不可。有一天他少爺上北京,騎良馬,帶健僕,一路走得很愜意。結果在途中遇上強盜,馬被搶了,僕人逃走,他一個人在荒山野嶺叫破喉嚨也沒人理會,最後還是得自己起來行走,走了十五天才到,腳都長繭了,狼狽不堪。這個故事告訴我們,在緊要關頭,馬匹不如自己的腳可靠,僕人也不如自己的力量可依恃。

此外唐甄還說過良醫的故事,大意是說南京有人醫道高明,簡直神仙下凡,被有權有勢的富貴人家重金禮聘。有人跟唐甄說,神醫所在之處還有什麼好擔心的呢?唐甄不假辭色反駁,你這種話就夠人擔心的了!要想不生病,自己得謹慎,而不是倚靠醫生的醫治。要是有人覺得神醫可恃,不對自己的健康負責,結果真的生病死掉了,那就是你這種言論害的!

山東公子和良醫的故事對現代人來說實在非常刺目,即使已經過了四個世紀,還是那麼切合當今。只要以各種便利的科技替換山東公子故事中的馬和僕,那就活脫是城市鄉巴佬的情節,良醫的故事則很適合講給習慣性濫用醫療與藥物的人。但唐甄的目的顯然不在於為自己或他人勵志,而在構築一種理解和面對的方式,好將無從把握的命運和際遇實實在在的實踐成一個完整的人生。鄭吉雄特別指出,唐甄並沒有因為一生困厄而轉為消極,他「寧可鼓勵士君子貢獻自身於社會,千萬不要一成不變地待賢君之訪」,是他與傳統中國隱逸思想的一大不同,可能正是因為他理解人必須積極的去建構並維繫自我。

鄭吉雄將唐甄的思想放在兩千多年來中國知識份子隱逸的脈絡下理解,《潛書》於是也對當代產生意義,因為現代人的處境和中國士大夫向來的處境並沒有很大的不同。當代知識份子雖然不以「入仕」為唯一的理想道路,卻不能不在意名利或所謂的「成功」,這在功利主義的全球化社會裡幾乎已經被上綱成最高價值了,才會有魯蛇或人生勝利組的流行對比,彷彿人不屬於其一必然就屬於其二。然而「成功」或「名利」畢竟只屬於少數人,於是大量不成功便魯蛇的人可謂比過去中國的士子更加茫然。而只要這茫然的本質依舊,看似一世人撿角的唐甄寫入《潛書》的心聲便依舊能夠啟發當代。

每個人無時無刻不在奔向人生的終點。這並非一個碎石滾落山崖的過程,而更接近唐甄所言,是一場困頓的旅行。一路行去備極艱辛,但沿途畢竟千種風光,也有風雨也有晴。

今日讀書

- 鄭吉雄〈從遺民到隱逸:道家思想溯源-兼論孔子的身分認同〉

- 鄭吉雄〈隱士逸民與出處進退——清儒論「隱」〉

- 熊秉真〈從唐甄看個人經驗對經世思想衍生之影響〉

- 唐甄《潛書》

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…