女权主义者\独立写作者\媒体工作者,长期关注中国女权运动与公民社会抗争,热衷参与公共活动。擅长性别、政治、传播、文化等领域的话题。工作联系邮箱:mimiyana@protonmail.com

冲破茧房方能茁壮成长 | 致女权主义者

今年一月份的时候在成都,当地的社会组织——山海学院的创始人风哥介绍我认识了旅美学者彭小华,并邀请我们聚会。一开始我以为只是场私人饭局,但后来风哥说,这样难得的交流如果只有几个人参与未免可惜,希望能够开放给更多想旁听的人,我便答应了。

之后他又说,比起漫无目的的聊天,希望能围绕一个主题。我想了想,觉得“身份政治”可能是个很有意思的话题,可以结合我个人的经验和感受,讨论下女权主义作为一种身份政治的优势和局限性。

于是就有了一场“当女权成为身份”的对谈活动,因为活动消息临到最后两天才发布,我一直觉得到场的人数不会超过二十个人。

结果活动当天风哥告诉我,报名的人数已经超过了八十个人。我吓了一跳,因为我平时做沙龙,合适的人数也就是三四十人左右,八十多人已经算是一个小有规模的公共场合了。

到了场地之后一看,我内心的不安就更强烈了。以前我打交道的听众绝大多数是年轻女性,而且有不少是女权圈子里的伙伴,或者是我公号的读者,大家彼此了解,有相近的认知基础,不存在太大的沟通障碍。但是当天到场的听众一眼望去全是陌生人,且年龄层跨度之大让我始料未及,既有年轻的姑娘小伙,也有叔叔阿姨和白发苍苍的老人,我走进现场,就俨然感觉陷入了人民群众的汪洋大海里。

当时我有点后悔没有好好了解一下风哥和小华姐,就贸然答应合作,实在太容易采坑了。因为这次对谈除了现场听众外,也要在微博上同步直播,我既担心自己发挥不好“给组织抹黑”,又担心会有人带着敌意来故意搅局。

但是对谈开始之后就打消了顾虑。小华姐是一个很谦逊、很尊重人的女性,她完全不抢占话语权,而是留给我很大的空间,让我能够随心所欲地表达。

小华姐说,她自己并不了解女权主义,我是她第一个遇见的公开自我宣称是女权主义者的人。

我说,我在纽约时一个很有趣的发现就是,交友软件上的很多男性都会主动声称自己是女权主义者,因为在美国社会里女权已足够普及,并成为一种“政治正确”的文化的时候,男性声称自己是女权主义者似乎能够吸引更多女性,这有点往自己脸上贴金的意思。但是在中国,女权主义还在不断遭受污名化,连很多进步女性也拒绝被贴上女权主义的标签。我作为认同女权主义精神的人,若还不愿意站出来,那我们可能就彻底失去舆论阵地了。

在整个对谈中,我聊到了自己是如何成为一个女权主义者的,聊到了对我影响最大的女权主义者和我所经历的女权主义的重要时刻,也分享了我的实践经验,解答了一些大众对女权主义常有的迷思。其中的很多故事,包括女权五姐妹,女权行动派,女权之声,虽然在我们女权圈子里已经耳熟能详,但是现场绝大多数听众都是第一次知道,他们听得入了神,几乎目不转睛,还爆发出了数次掌声。

活动快结束的时候,一位Catchup平权工作室的小伙伴站起来说:“开场的时候小华姐说米米是她遇到的第一个公开活动的女权主义者,其实现场还有很多一直戴着女权主义者的“标签”在生活着的朋友,大家举一下手让我们都看到。”

然后会场里有超过三分之一的人高高地举起了手,有种地下工作者集体亮明身份的气势,实在是很热血。

我在这场活动里深受鼓舞,一团积极的能量在胸膛中燃烧不灭,也发现原来之前一直呆在女权圈子里,冷不丁跨出来了一步,那一刻的不安,以及随后而来的惊喜,让我觉得自己有了新的成长。

这两年,我也看到了自己组织的线下活动那微小但积极的影响力。从单身职业女性沙龙,到消费主义与女权的讨论会,都是紧跟时代,关注那些和女性现实生活息息相关的议题。虽然我个人的力量十分有限,但这种面对面的交流,更有希望建立连接,引发共鸣,让每个参与者都变成火种,去照亮自己身边的空间。

除此之外,促使我走向线下的还有一个重要原因,就是对线上女权运动感到失望。这一方面是因为外部条件的限制,一方面也是因为目前女权(或女权主义者)自身的一些局限。在认识、反思和突破这些局限之前,我觉得女权很难健康成长,去惠及更多的人。

虽然我还不够格为女权的线上运动做总结,但我也是个业余自媒体,有过发起社交媒体运动的经验,所以我想谈一些个人感受。

作为国内最大的社交媒体平台,微博其实一直都是女权接触大众、普及平权意识的前线,但目前有两个重要的问题,使得微博作为公共舆论场所时所应该具备的公共性几乎丧失殆尽,很难保证女权进行有效的传播。

第一个是社交媒体本身的信息茧房的问题。我们的朋友圈和微博首页就是最直观的茧房,里面保留的是我们喜欢的、三观一致的人,排除的是我们不认可的人,这导致我们长期接收到类似的观念。这些观念会得到茧房中的人的不断共鸣和强化,所以我们主观上会越来越坚信自己的正确,却因此变得越来越偏颇;或者以为自己是社会的主流,即便我们实际上是少数。如果不同的观点始终无法进入茧房进而被我们持续忽视的话,我们很可能被边缘化,和社会脱节。

我记忆很深刻的就是,在米兔运动期间,我的朋友圈里各种聚焦举报性骚扰的文章和信息铺天盖地,如同轰炸般猛烈,而我自己也在不断转发评论,但我一个前同事——即便她一直在我的朋友圈里——却从来没意识到米兔的来临,直到浪潮过去后,她都认为米兔在中国不可能发生。女权圈子里地震级别的事件,都难以引起我身边人的注意,这让我觉得,绝大多数时候我们都是在自说自话而已。

公共舆论的四分五裂和极端化是不可挽回的,而信息茧房必然进一步加剧,因为在AI出现以后,媒体平台已有能力探查不同用户的喜好,并定向投喂他们各自喜欢的内容,不劳烦人亲自来做选择,量身定做的茧房便已形成。

第二个是越演越烈的言伦管制的问题。相信很多人都和我一样,近几年来深感发声的困难。女权人士也经常遭遇珊文和炸号。审查机制和我们之间就像是场猫鼠游戏,我们不停发明出新的玩法规避它的围追堵截,从一开始的用同音字替换关键词、用图片代替文字,到后面倒置图片、分割图片等等,但是很快又会被它识别,进而受到清理或屏蔽。

18年3月9日女权之声被全网封杀,是对线上女权运动的一个致命打击。失去了我们最重要的媒体之后,女权更加处于去中心化的状态。由于缺乏一个主声部去引导大家形成共识,进而团结一心地去推动某些议题,女权主义者们便呈现各自为阵一盘散沙的局面。

有以上两个问题的作用,注定了中国的社交媒体平台是一个既不公共也不公正的舆论场,加上中国本身没有民主政治的群众基础,普通人没有经过公民教育,缺乏处理公共关系、参与公共舆论的经验与素质。在这种环境下生长的女权,常常忽略普及女权意识、促成女权共识与推动女权议题进入公共舆论的运动使命,陷入仇恨言论和互撕的泥沼里。

退一万步说,就算没有以上两个问题存在,线上的女权运动也不一定就一帆风顺,因为语言和意识形态本身就容易引发党同伐异。

过去西方社会的一个最重要的公共舆论场所是咖啡馆,而对于最早的女权主义者来说则是沙龙——物理的公共空间曾经是公民社会的载体,扮演了民主政治中非常重要的角色。在互联网出现之后,人们曾经幻想,随着物理的距离被克服,更多人将能够发声、变得可见,民主社会的基础一定会更加坚固。结果现实却正好相反,社交媒体上的中国社会变成了碎片,而美国则是两极分化。

也许是因为在虚拟空间里,有一个最重要的因素消失了,那就是“人”。

人不在场了。

我们在表达的时候,语言只是表达的一部分,另外很大一部分是情境,除了当时当地的特定环境外,还包括人的表情和肢体语言,它们共同促成了信息的准确、有效的传递。但是网络却剥离了所有情境,甚至连说话的语气、声音都剥除了,只留下了白底黑字。而文字是最容易出现歧义,从而被曲解、误读和断章取义的。所以很多的观点碰撞,最后都变成了钻牛角尖的咬文嚼字。

人在看到同类的时候会本能地产生共情。但当彼此都躲在冰冷的数字后面,就特别容易把自己和对方非人化。这表现为不把对方当人对待,自己也不说人话——不只是指口出恶言,也包括说些冠冕堂皇的大话。

因此,我对线上常常撞见的几种女权主义形态都不太有代入感。

第一种是和消费主义互相背书的“女权”,常见于各大营销号,它推崇着一种无懈可击的女性形象,美丽、聪明、强势、独立、富有、社会地位高,往往还事业和爱情双丰收。

第二种是微博上充满戾气,散播着语言暴力和仇恨言论的键盘侠式“女权”,ta们不止是抨击“直男癌”的急先锋,也严格地审查不合格的女性言论,包括女权同僚的言论。

第三种是象牙塔里伟大光荣正确的学院派“女权”,我很难叫ta们学者,因为真正的学者是对现实有深刻体察的,只能叫ta们学生——有一定的人文素养,看过女权主义著作,了解女权的经典理论,名家名段可以信手拈来,也会运用很多大词。

应该承认的是,在很大程度上,ta们都是对女权有积极贡献、且不可或缺的力量。比如说消费主义式的女权赋权了女性个体,键盘侠式的女权抗击了公共舆论中的男性话语霸权,而学院派的女权则传播普及了女权主义理论,ta们可能共同推动了中国特色的女权启蒙。

但是ta们的进一步影响力却被限制住了,原因就是很多人都不愿意睁开眼去看看真实的女性,对女性在现实中的困境要么爱莫能助,要么干脆忽视和拒绝。

所以我感觉,近年来女权运动线上的如火如荼和线下的无力,形成了强烈的反差,但二者又是相辅相成的。

就从“剩女”的议题来说,一个简单的现实就是,大部分的(异性恋)女性依然想和男性恋爱、结婚、生育。认识到她们需要男性并没有那么困难,并不是因为她们离开男性就无法维生,也不是因为她们还有“女奴”的心态,而仅仅是因为——科学地来说——孤独有害身心健康。身理上的性欲,心理上的陪伴、建立深度连接、被人需要、爱和被爱,本来就是人类的核心需求,否定这些需求从根本上有违人道。

在现代社会,有时这些需求可以被缓解或是某种程度上的替代,但有时不能,承认不能也没有什么可耻,因为没有人理应忍受孤独,男性也一样。如果女性需要扼杀自己的脆弱,才能够在这个社会上得到自由的话,我觉得这不是女权主义,只是男权的借尸还魂,而且可能比男权对女性的要求还苛刻。

我自己目前是单身状态,我身边也有很多单身女性,我发现大家反应出来的问题都是类似的。

一个朋友私信跟我说,“自己的想法和行为很矛盾。我自以为可以和男性一样把感情不当回事,只是寂寞时玩玩,但在实际过程中,会被对方的表现迷惑,最终投入真实的感情,当我发现对方不是同样地真诚,并不想追求一段长期感情时,我会生气和伤心。我想要的似乎是一段稳定靠谱的关系。”

如果按普通的逻辑,我应该劝她认清自己真实的需求,统一自己的想法和行为,以达到“建立稳定靠谱的关系”的目的。但是我却做不到,原因是我明明知道在国内的社会环境中,女性如果想满足自己的核心需求,就意味着要走上辛苦的、高风险的情感劳动之中,去承受父权的种种剥削。

而面对这样的困境,之前提到的那三种“女权主义”能够提供什么帮助呢?

消费主义式的“女权”,会正面鼓励你自立自强,反面却在给父权社会做消费升级。以前男性只消费本分的女性,现在则被教育要来消费更“高级”的女性。也许它做得最好的,就是把衡量“好女人”的标准与时俱进了,但逻辑始终没变——做好女人,去配得上社会的优待,而这个社会是怎么对待“不够好”的女人的,不在它的讨论范围内。

这里我突然想起一个朋友所说:“社会最能接受的就是两种女性,一种依附于既定规则的,一种强大但是自给自足的,反正就是不能动到男人的蛋糕。”

实在很精辟了。

键盘侠式的“女权”,可能早就把你喷成了筛子,现如今反婚反育的革命呼声如此高涨,而你居然顶风叛逃。如果你想和男性谈恋爱滚床单,那就是个“欠X的婊子”,如果你还胆敢想和男人结婚生孩子,那就是不折不扣的“女奴”。

而学院派“女权”的愿景离你就更远了,号召女性为了崇高的理想牺牲眼前的利益,为了成就大我放弃小我,不能说是没有意义的。但是当它无法提供切实可行的路径去颠覆父权,就只能仰仗女性的玉石俱焚。自愿走上这条路的女权主义者是战士,但我们却不能绑架别人来当战士。

而普通女性所遭遇的这种困境,女权主义者也不会幸免,我们其实一直在同舟共济。所以当我读到吕频不久之前写的那篇《约会故事与个人政治,一个想法,不一定对》时,感觉一下子被洞穿,仿佛自己的经历也一并被解释了。

她的勇气都是非凡的,而她对女权主义者的反思和批评,更让我深受启发,所以我也想在这里谈谈自己的理解和感受。

作为一个身心健康的异性恋女性,我对优秀的男性有欲望,有欣赏,甚至还会有灵魂相通的时刻,但又常常失望于他们的男权思想和陈旧狭隘的性别观,内心便总有冲突。

而这样的冲突,其实正是无数女性在这个时代里遭遇的冲突,也是女性所独有的。因为在步入现代之后,女性从家庭到社会,从客体到主体,我们的角色、处境和内心世界都发生了翻天覆地的变化。这是男性无法体验到的,因为他们作为父权制下性别红利的既得利益者,从古至今都没有改变,这注定了我们和男性难以达成这方面的共情。

我一个读者来信反映:“这么久了,我真的没有遇到过一个尝试从我们的立场上理解我们的男生。好一点的,会安慰我一句:‘现状没有那么糟糕,是你想太多啦。’而更多的是觉得女权主义者不可理喻。他们总有各种各样的歪理,以至于想认真平和地和他们讨论这观念差异的形成都是不可能的。他们固执于自己的那套话语体系,难以沟通。”

时代的冲突在个体身上是无解的,这种无力感也同样折磨着我。当我为此焦虑和恐惧,忍不住想在我个体的层面上寻求解脱的时候,就会私心期待能遇到一个完美的男性(他甚至是欣赏和支持女权的),便能一举解决掉这个矛盾,助我成功上岸。接下来我足以心安理得地一面推行女权主义,一面享受自己幸福的私人生活。

但冷不丁清醒过来,又觉得如此可笑。正如吕频文中质问的那一句:“如果你认知这世界千疮百孔遍布不公正,而同时偏偏你却得到了爱的公正奖赏,这根本就说不通。“

她也同时看到了这种无解背后的原因:“女性无法主导一个理想的性别关系的根本原因是因为她们不能跟男人议价,而男人不妥协不改变是因为他们有社会支持。”

我们暂且不谈幸运上岸的机会有多小,而有多少女性甘愿追逐着这种幸运投入父权制的绞肉机之中。但是,成为一个完美的女性,找到一个完美的男性,一起过上完美的生活,这个终点,就是女权主义能带给我们的全部吗?

一个不美、不年轻、没有背景也没有钱,既不在父权文化的审美框架内,又不在父权社会体制内的普通女性,她过着怎样的生活,遭遇了什么样的对待,难道不是我们要去看见的吗?

那样粗暴的社会,那样贫瘠的土壤,难道不是我们要去改变的吗?

所以我不希望自己,把那样的“幸福”当成安放自己的答案。我能够做一个不自洽的人,背负着疑问生存,而且要准备好在很长时间里,都必须在这种矛盾和冲突里挣扎下去,求索下去。这也许就是我们这代女性的宿命。

但究其我们力不从心的根本,是因为女权并没有在现实中形成体制,无法提供给女性生存资源和保障,所以女性一旦逃离了父权制的家庭和社会的剥削后,能依靠女权主义谋生的,少之又少。

写文章、做线下活动根本没法让我吃饱饭,我长期进行的都是免费的劳动。女权若作为一种纯粹的公益活动,我很难(也不愿意)将其嫁给任何营销方和资本当小妾。在我组织“单身职业女性”的社群活动的时候,某个场地方认为“单身”是敏感而负面的,婉拒了合作,在我做“消费主义与女权”的选题的时候,也没有一个商业平台敢接。

这一方面导致了女权主义者长期处于贫困和资源匮乏的生存状态中,另一方面又导致了女权主义的特权化,因为最终只有拥有特权、不需要为生计发愁的女性,才负担得起女权主义。

我其实一直明白,是因为我出身中产,才注定了我可以比别人“更女权”。但即便是我,在社会中遭遇挫折的时候,依然有强烈的冲动想逃回婚姻和家庭中去,更何况那些没有相应条件的女性?

特权化的女权主义始终是边缘的,也是虚弱的。正是虚弱,所以暴躁。这也许可以解释一些女权主义者为何这么执着于百分百的正确性,而越来越忽略和回避大部分女性(甚至包括自己)的挣扎、脆弱和匮乏。在这个过程中,我们不知不觉接受了权力的招安,成为“赢家”的合谋,解脱了自己,也与广大女性的经验脱节。

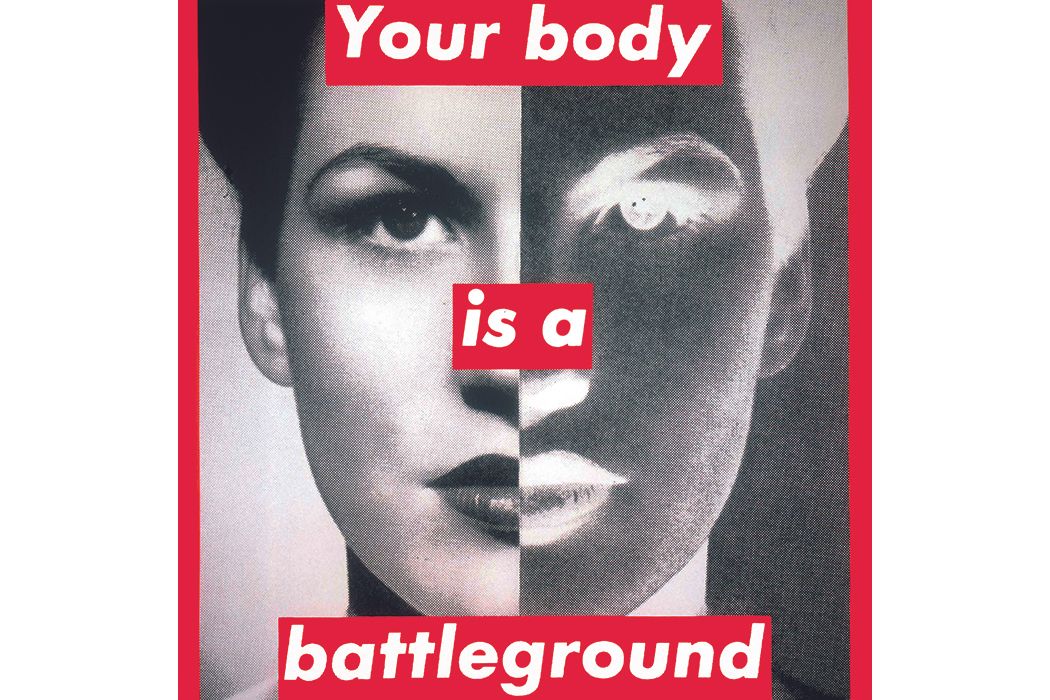

其实最坚固的茧房就在我们心中,在女权主义者的人设里,要冲破它,我们只能靠说真话。而冲破它之后才能进入现实,去理解真实的女性,连接真实的女性,也改变真实的女性。参与和书写真实的女性经验,瓦解父权制对这个世界的偏见,完整整个人类的叙事。

最后,我希望这篇文章不要令致力于线上活动的女权主义者感到悲观。发声永远都很重要,这个社会还需要更多的女性声音,我也会坚持写下去。但女性不需要完美才能发声,也不需要完美才能成为女权主义者。人是在路上不断成长的,前提是她不被一个奢侈的、残酷的、和遥不可及的女权主义拒之门外,而女权主义者也不是一群站在路边或是终点摇旗呐喊的啦啦队,而是与她们一同走完这全程的人。

我喜欢博尔赫斯说:“不要梦想写完美的作品,因为那通常只是退却。”

所以我想说:“不要梦想当完美的女权主义者,因为那通常只是退却。”

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…