我很怀念那个时光。你真的让我心动不已。无法回去感受很痛苦,但是我在努力的争取。

自我与它(Das Ich und das Es)

自我与它(Das Ich und das Es)

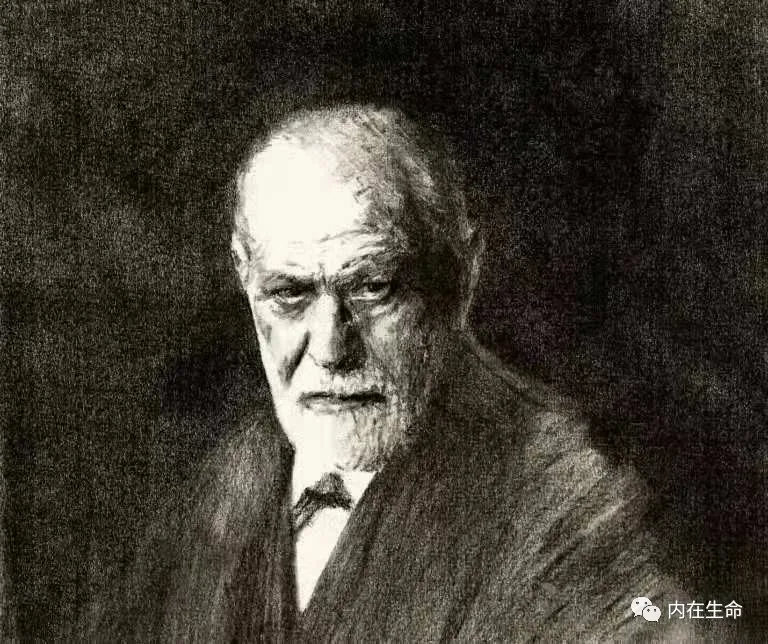

《自我与它》在精神分析史上的重要程度无需多言,本文是我自己结合现有的中文译本与SE编写的第三篇弗洛伊德论著(前两篇是《梦的解析》第七章和《超越快乐原则》)。关于市面上现存的中文译本的优缺点,此处就不再老生常谈了。我所做的,还是试着在文字的流畅性和理论的精确性上找到平衡。

需要申明的是,本文除了习惯性的偏好某些术语(如前两篇文章一样),如后设心理学之于心理玄学、精神装置之于精神装置、欲力之于本能外,我特别使用“它”来替代“本我”,这是是沿用了弗洛伊德的德文原意。尼采在他的文章中习惯用Es来指代那些人类本性中,非人的和自然决定的那些面向 ,而乔治.格罗代克则沿用了这套说辞。

英文版编者导言

本书在1927年版本基础上进行了非常认真的修订。

虽然本书是在1923年4月的第三个星期出版的,但至少在上一年的7月就在弗洛伊德心中酝酿(琼斯,1957,第104页)。1922年9月26日第七届国际精神分析大会在柏林召开,这是弗洛伊德最后一次参加的大会,他宣读了一篇简短的论文,题目是《对潜意识的一点说明》。在这篇短文中,他对本书的内容已有所预见。这篇论文的摘要(论文本身从未发表过)于当年秋天发表于《国际精神分析杂志》5(4)第486页,尽管还不能确定这就是弗洛伊德本人写的,但却值得将它记录在此:

《对潜意识的一点说明》

“演讲者回顾了大家都熟悉的‘潜意识’这个概念在精神分析中的发展历史。首先,‘潜意识’是一个纯描述性的术语,因而包括那些暂时潜伏着的东西。不过,压抑过程的动力学观点使我们有必要给潜意识赋予一种系统的意义,这样,潜意识就必然等同于被压抑的(the repressed)。那种潜伏的和只是暂时是潜意识的东西便获得了‘前意识’(preconscious)这个名称,而且,从系统的观点来看,它和意识(conscious)非常接近。毫无疑问,‘潜意识’这个术语的双重意义包含着一些暧昧的方面,尽管它们无关紧要,却也难以避免歧义 。但是,结果却是,把压抑视为与潜意识相一致,把自我(ego)视为与前意识和意识相一致,这是很不切实际的。这位演讲者讨论了两个事实,这两个事实表明在自我中也有一个潜意识,它就像被压抑的潜意识一样,其行为表现也是动态的:这两个事实一是在分析期间起源于自我的一种抵抗,二是潜意识的罪疚感。他宣布,在一本很快就要出版的书《自我与它》中,他试图评估这些新的发现会对我们的潜意识观点所产生的必然影响。”

《自我和它》是弗洛伊德主要理论著作中的最后一本。它对心灵及其衍生物做了描述,乍一看十分新颖甚至是革命性的;确实,所有的精神分析著作从其发表的那一日起,就必然会留下其影响的印记——至少就其术语而言是这样。但是,尽管它使人产生新的顿悟和新的整合,我们仍然能够像弗洛伊德的重大革新经常做的那样,把他的新观念的萌芽追溯到早期,甚至是某些非常早期的作品中。

本文对心灵活动所做的一般描述有一些先行著述,它们相继为1895年的《科学心理学大纲》(弗洛伊德,1950a)、《梦的解析》(1900a)的(第七章)和1915年关于后设心理学的论文。在所有这些著述中,与心理功能和精神装置相关的问题不可避免地得到了考虑,尽管对这个问题的两个方面有不同的强调。精神分析起源于癔症研究,这个历史事实立即导致了关于压抑的假说(或者更一般地说,是关于防御的假说),认为压抑是一种心理功能,而这又反过来导致了一个心理地形学的假设(topographical hypothesis)—把心灵描述为包括两个部分,一部分受压抑,另一部分实施压抑。“意识”的本质显然紧紧地包含在这些假设之中;而且,把被压抑的心灵等于同“潜意识”的东西以及把实施压抑的心灵等于同“意识”的东西是很容易的。弗洛伊德早期在《梦的解析》(SE,第5卷,第537~541页)和他于1896年12月6日写给弗利斯的信中(弗洛伊德,1950a,信52)所描绘的心灵图式就是这种观点的表现。而且,这个显然十分简单的图式构成了弗洛伊德所有早期理论观点的基础:从功能上讲,一种被压抑的力量力图强行参与活动,却受到一种实施压抑的力量的检查,从结构上讲,“潜意识”与“自我”是相对立的。

但是,复杂的情况很快便表现出来。人们很快便发现,“潜意识”一词是在两种意义上使用的:一种是“描述”意义(某种心理状态只具有一种特殊的性质),另一种是“动力学”意义(某种心理状态具有一种特殊的功能)。这种区别已经在《梦的解析》(SE,第5卷,第614~615页)中说明过了,虽然不是用这些术语说明的。在为心灵研究会(Society for Psychical Research)所写的英文论文中对此做了更清楚的说明(1912g,同上,第12卷,第262页)。但是,从一开始便包含着另一个更含糊不清的观点(正如描绘图示所清楚表明的那样)——即心灵中的“系统”(systems)观点。其含义是,有一个心理地形学的或结构上的心理分支,它以某种多于功能的事物为基础,它能够把许多不同的特征和运作方式归并到各组成部分中。某些此类观点无疑已经包含在很早出现的“潜意识”这个词语中(例如在《癔症研究》的一个脚注中,1895d,SE,第2卷,第76页)。“系统”这个概念在《梦的解析》中已变得明确了(1900a,同上,第5卷,第536~537页)。从引进这些术语开始,立刻便提出了心理地形学的图形,尽管弗洛伊德提出警告反对从字面上来看待该图示。这些“系统”为数众多(记忆系统,知觉系统等),其中“潜意识”一词(同上,第541页)为简化起见被写作“Ucs.系统”。在这些早期文章里,这个潜意识系统的全部公开含义是被压抑的,直到在《梦的解析》的最后一节(同上,第5卷,第611页以下)中才显示出来某些具有更广泛范畴的东西。此后,这个问题便被搁置一旁,直到前面提到的心灵研究会的那篇论文(1912g)(除了对“潜意识”这个术语的描述性用途和动力学用途做了明确区分之外),在这篇论文的最后一句话中确定了第三种“系统的”用途。人们可能注意到,在这篇文章中(同上,第12卷,第266页),只有对这个“系统的”潜意识,弗洛伊德才提出使用“Ucs.”这个符号。所有这一切似乎是非常直接明确的,但奇怪的是,在论“潜意识”这篇心理学的论文中这种描述再次变得模糊起来。在那篇论文的第二节(1915e,同上,第14卷,第172页以下)中,“潜意识”一词不再具有三种用途,而是只有两种。“动力学的”用途消失了,很可能把它归并到“系统的”用途中了,但仍被称为“Ucs.”,尽管现在它包括被压抑的东西。最后在本文的(第一章)(以及在《精神分析新论》的第31讲)弗洛伊德又回复到三种区分和分类,但在这一章的末尾他把缩写的“Ucs.”(或许是无心地)用于“潜意识”的所有这三种形式(第18页)。

但是,现在问题便出现了,在应用于一个系统时,“潜意识”这个术语是否完全恰当呢?在对心灵的结构性描述中,从一开始就被明确地从“潜意识”中区分出来的是“自我”。而现在开始表现出,自我本身应该部分地被描述为“潜意识”的。这是在《超越快乐原则》的一句话中指出来的,这句话在第一版(1920g)中是这样写的:“或许自我的很大一部分本身是潜意识的;很可能只有其中的一部分被属于前意识这个术语”。”一年之后,在第二版中这个句子被改为“自我的很大一部分本身当然是潜意识的……只有其中的一小部分属于前意识这个术语。”而且,这一发现及其基础在本论文的(第一章)中做了更为坚定的说明。

这样一来,事情变得明了,既然“潜意识”和“自我”是一样的,那么,意识的标准对于心灵的结构性描述便不再有帮助作用。因此,弗洛伊德便放弃了意识在这种性能方面的用途,此后,“有意识的”(being conscious)只被看作是一种与心理状态可能有联系也可能没有联系的性质。这个术语旧有的“描述”意义实际上仍完全保留着。他现在引入的这个新的术语有非常清晰的效用,而且能进一步促进临床发展。但是,它本身并不代表弗洛伊德关于精神装置和功能的观点有任何根本的改变。的确,这三个新展现出来的实体,它(Es/Id)、自我和超我(super—ego),过去都有一个漫长的历史(其中两个另有别称),而这些将是值得考量的。

正如弗洛伊德在下面所解释的,das Es这个词首先得之于乔治·格罗代克(Georg Groddeck),他是在巴登—巴登开业的一个医生,最近他和精神分析关系很密切,弗洛伊德感到非常赞同他那些涉猎广泛的观点。格罗代克似乎又是从他自己的导师厄内斯特·施温宁格(Ernst Schweninger)那里获得“das Es”的,施温宁格是老一代著名的德国医生。但是,也像弗洛伊德所指出的那样,这个词的使用当然要追溯到尼采(Nietzsche)。不管怎么说,弗洛伊德所采纳的这个术语比格罗代克的术语具有不同的、更为明确的意义。它消除了,并且部分地取代了那些早期的术语如“潜意识”、“Ucs.”和“系统潜意识”的定义不明确的用法。

关于das Ich的观点是相当不明确的。当然,这个术语早在弗洛伊德之前的时代就被人们熟悉地使用着;但是他本人在其早期著作中提到的明确意义却并不明确。似乎可以觉察到有两种主要用法:一种用法是,这个术语把一个人的自身(亦译自性、自我,self)作为一个整体(或许包括他的身体)同其他人区别开来,另一种用法是,他把心灵的一个特殊部分的特征表示为具有某些特别的属性和功能。正是在这第二种意义上,弗洛伊德早在1895年的《科学心理学大纲》(弗洛伊德,1950a,第一部分[14])中就用这个术语对“自我”(ego)做了精心阐述;而在《自我和它》中用来说明心灵的解剖学(the anatomy of the mind)也是在同一种意义上使用的。但是,在他的某些中介性的著作中,特别是与自恋有关的著作中,“自我”似乎和“自身”更趋一致。然而,要在这个词的这两种意义之间画一条线却并非总是那么容易的。

但是,相当明确的是,在1895年的《科学心理学大纲》一文中,弗洛伊德尝试对自我的结构和功能做详细的分析之后,他便将这个主题搁置一旁,几乎15年没有再涉及它。他的兴趣集中在研究潜意识及其欲力,特别是性欲力方面,研究它们在正常和变态的心理行为中所起的作用。被压抑的力量起着同样重要的作用,这个事实当然从未被他忽略,而且他总是坚持这种观点;但对它们更仔细地考察却留给了未来。当前,给它们一个包容性的“自我”(ego)这个名称也就足够了。

有两个变化的迹象,大约都发生在1910年左右。在一篇《视觉的心因性障碍(psychogenic disturbancesof vision)》的论文(1910i)中,似乎第一次提到了“自我欲力”(ego—instincts)(SE,第11卷,第214页),它把压抑的功能同自我保存(self—preservation)的功能结合起来。另一个更为重要的发展是关于自恋的假设,这是1909年第一次提出来的,它为详细地考察自我及其在众多有关事物中的作用开辟了道路——例如,在《达·芬奇的童年回忆》(1910c)中,在《史瑞伯的病例史》(1911c)中,在《对心理活动的两个原则的系统论述》(1911n)的论文中,在《自恋导论》(1914c)的论文中,以及在《论潜意识》(1915e)这篇后设心理学的论文中。不过,在最后这本著作中出现了进一步的发展:曾被描述为自我的东西现在变成了意识(前意识)“系统”[system Cs.(Pcs.)]。这个系统就是“自我”的先声,我们已经用这个新的、经过更正的术语对此做过描述,我们业已发现,这个术语和“意识”的性质之间的混乱联系已经被消除了。

Cs.(Pcs.)系统的功能已在《论潜意识》一文中列举过,包括下面这些活动如稽查作用(censorship)、现实检验(reality—testing)等,所有这些活动现在都被归并到“自我”之中。不过,有一个特殊的功能,对它进行考察将会导致重大结果——自我批判功能(the self—critical faculty)。这种功能以及相关的“罪疚感”很早便引起了弗洛伊德的兴趣,主要是在强迫性神经症(obsessional neurosis)方面。他认为强迫症是把童年时代所享有的性快乐转变为自我谴责,他对这个理论在稍早些时候给弗利斯的信中做了概括说明之后,在他的第二篇论文《再论防御性神经精神病》的第二节做了全面的解释。自我谴责可能是潜意识的,这种含义已在这一阶段表现出来,并且在《强迫性行为与宗教活动》[(1907b)SE,第9卷,第123页,]这篇论文中做了特别的说明。但是,正是通过使用“自恋”这个概念,才能对这些自我谴责(self—reproaches)的实际机制做出说明。在论自恋这篇论文的第三节,弗洛伊德从一开始便认为,幼儿期的自恋在成人中被取代为对在他自己内部建立的一个理想自我(ideal ego)的忠诚。然后,他提出了一种观点认为,可能存在着一个“特殊的心理机构”,其任务是观察现实的自我(actual ego),并通过理想自我 或自我理想(ego idea)测量它——他似乎是不加选择地使用这些术语(SE,第14卷,第95页)。他把许多功能归因于这个机构,包括正常的良心、梦的稽查作用和某些妄想狂的幻想。在《哀伤与抑郁》(1917e[1915])这篇论文中,他进一步认为,该机构应为悲伤的病理状态负责(同上,第14卷,第247页),并且更加明确地坚持认为,它是和自我的其他部分相分离的,而这在《群体心理学与自我分析》(1921c)中就表述得更清楚了。不过,必须注意的是,在这里“自我理想”本身和与其实施有关的这个“机构”(agency)之间的区别被放弃了,这个“机构”被特别地称为“自我理想”(SE,第18卷,第109~110页)。dasuber—Ich的第一次出现是作为与“自我理想”相等同的事物(第28页以下),尽管它作为一种实施机构或抑制机构的作用,是在后来才取得支配地位的。确实,在《自我与它》以及紧随其后的两三篇更简短的著作发表之后,“自我理想”作为一个技术术语几乎完全消失了。在《精神分析新论》(1933a)第31讲中有两三个句子重现了这个术语,但在这里,我们发现它又回到原始的区别了,因为属于超我的“一种重要功能”开始表现出来,作为“自我以此来衡量自身的自我理想的工具”——这与在论自恋这篇论文(SE,第14卷,第93页)中自我理想第一次被引入时所用的术语几乎完全一样。

但是,当我们转向弗洛伊德对超我产生所做的说明时,我们发现这种区别似乎是人为的。(在(第三章))所做的这个说明无疑是本书的一部分,在重要性上仅次于心灵三分法这一主题。在此超我被说成是派生于一种转换作用,即把儿童最早期的对象投注(object—cathexes)转换成认同(或自居)作用(identifications):它取代了俄狄浦斯情结(Oedipus complex)的位置。这个机制[用自居作用和以前对象的内摄(introjection)来取代对象贯注]最初被弗洛伊德(在研究《达·芬奇的童年回忆》中,1910c)解释为一种同性恋,一个小男孩通过使自己与其母亲相认同而取代了他对母亲的爱(SE,第11卷,第100页)。然后,在《哀伤与抑郁》(同上,第14卷,第249页)中他把同一种观点运用于抑郁状态。在《群体心理学与自我分析》(1921c)的第七、第八和(第九章)里,又对这些不同种类的认同作用和心力内投做了进一步的、更精心的讨论,但是,正是在本文中,弗洛伊德才最终得出结论认为,超我衍生于儿童最早期的对象关系(object—relations)。

在确立了他对心灵解剖学的新的解释之后,弗洛伊德开始考察它的含义,在本书的后面几页中他已经这样做了——探讨了心灵的分支结构与两类欲力之间的关系,以及心灵的分支结构本身(特别是在涉及到罪疚感时)之间的相互关系。但是,这些问题中有许多,特别是最后一个问题,将构成随后迅速写出的一系列其他作品的主题。例如,参见《受虐狂的经济问题》(1924c)、《俄狄浦斯情结的消解》(1924d)、《神经症与精神病》(1924b)、《神经症与精神病的现实性丧失》(1924e)以及《两性解剖差异所带来的心理后果》(1925j),这些均收集在本卷中,还有更重要的《抑制、症状与焦虑》(1926d),只是出版得稍晚一点。最后,对超我所做的更冗长的讨论,以及对恰当地使用“超我”、“良心”(conscience)、“罪疚感”、“惩罚需要”(need for punishment)和“自责”(remorse)这些术语的有趣考察,将在《文明及其不满》(1930a)的(第七章)和(第八章)中找到。

对本文的早期译本的选录包括在里克曼(Rickman)的《西格蒙德·弗洛伊德著作选》(1937,第245~274页)之中。

第一版序言

本书所涉及的内容,是对我的《超越快乐原则》(1920g)一书所开辟的系列思想的进一步发展,正如我在那篇文章里说的那样,当时我满怀着好奇心进行了思考。本文正是对那番思考的延续,它引入了一些精神分析所观察到的事实,并希望由此推导出新的结论。然而,本书不再借助生物学的成果展开论述,所以相比《超越快乐原则》一文,更接近纯粹的精神分析,它更像是综合各种思想,而不是进行某种思辨。所以,它隐约有着更为宏伟的目标。但我也知道,它依然停留在最为粗略的阶段,我对它的局限性了然于胸。

此外,本文的论述中还涉及了一些尚未成为精神分析研究对象的事物,也不可避免的会提及一些非精神分析学家,或是一些前分析学家尚未退出这门学科时提出的理论。在别的地方我总是乐于向其他研究者表示谢意,但这一次,我觉得自己没必要向任何人致谢。如果精神分析迄今为止尚未对某些东西表达出赞赏的态度,那绝不是因为它忽视了后者的成就,或是想要否认后者的意义,而是因为精神分析走的是一条前无古人、与众不同的道路。如果有一天,精神分析的思想真的发展道到了某种境界,它对事物的理解也会与他人大为不同。

第一章 意识和潜意识

这一章旨在引入话题,所以并没有加入新内容,其中的内容难免只是老生常谈。

在心理生活中区分“意识的”和“潜意识的”,是精神分析的基本前提,它使精神分析得以理解心理生活中既常见又重要的病理过程,并找到它们在科学体系中的位置。换句话说,精神分析不能把心理生活的本质安放在意识中,而必须将意识视作心理生活的一种属性,该属性既可以与其他属性共存,也可以单独显现。

假如所有对心理学有兴趣的人都会翻阅本书,那我就必须做好准备:一部分读者看到这儿,就会停下脚步,不再追随我的思路,因为这儿出现了精神分析的第一个标示性的思想。大多数受过哲学训练的人,难以接受还有意识之外的心理活动存在,他们认为这是荒唐的,简直不值逻辑的一驳。我相信,这是因为他们从未研究过催眠和梦的有关现象,更别提病理现象了。一旦研究过这些现象,就不得不采信我的观点。但反过来说,他们的意识心理学也无法解决梦和催眠的问题。

最初,“有意识的(被意识的)[1]”是一个纯粹描述性的术语,它基于最直接和最确定的感知觉。不过,经验表明,一个精神元素(如一个观念,认识),通常不能一直保持着有意识的状态。更常见的情况是,意识状态的千变万化,稍纵即逝;刚刚还意识到的观念在下一刻突然就消失了。只不过,在某些很容易达成的条件下,这个观念还能变回“有意识的”。

在这个过程中,我们不清楚它中途变成了什么,可以这么说,它潜伏了下去,也就是说它随时还能重新回到意识中。假如我们说,这个观念曾经是潜意识的,那也是正确的表述。这儿说的潜意识,与“潜伏的、能够成为意识的”,在概念上是一致的。虽然那些哲学家肯定会指责我们说:不对!潜意识这个术语不适用与此。只要某个观念还处于潜伏状态,那它就根本不属于心理的范畴。这样一来,我们只会陷入无谓的术语之争,而得不到任何收获。

但我们是从另一条道路,也就是通过对经验的加工推导出“潜意识”这个术语或概念的,在对这些经验作用的考察过程中,心理动力学扮演了重要角色。我们发现,或者说我们不得不如此假定:存在着某些非常强大心理过程或观念—在此,我们首先从量化或经济的角度去衡量这一问题,它和其他日常观念一样,可以在精神生活中引发一切后果,这些后果甚至可以作为观念出现在意识中,而它们自身却从不会现身在意识中。

在这儿我们无需再详细的介绍已经重复多遍的内容,仅需指出一点,精神分析理论恰恰是从这个地方切入,它断言这些观念之所以没法没意识到,是因为存在着一种与它对抗的力量。如果没有这种力量,它就能进入意识了。这样一来,我们就会发现,它其实和我们所熟悉的其他的心理元素并无太大差别。由于精神分析技术已经找到了可以消除这种对抗力量的方法,使得被抵制的观念可以成为有意识的,这一理论也就因此具备了不容置喙的正确性。这些观念在进入意识前的状态,可被称为是“被压抑的”(repression)。在我们的分析工作中,把这种“造成并维持压抑”的力量称为“阻抗”所以,我们的潜意识概念来自于压抑理论,对我们而言,被压抑的事物就潜意识的原型。但我们又注意到,存在两种不同类型的潜意识:一种是潜伏的,可以进入意识的;一种是被压抑的,实际上不可能进入意识的。我们关于心理动力学的了解不可避免的影响了术语和描述。那种仅仅是描述意义的,而非动力学意义的,无法被意识到的潜伏的东西,我们称之为前意识(preconscious);而潜意识一词,则专门用来指代那些具有动力学意义的被压抑的潜意识。于是我们就有了三个术语,意识(Cs.)、前意识(Pcs.)和潜意识(Ucs.),它们不再具有纯描述意义。我们认为,前意识可能更接近意识而不是潜意识,既然我们认为潜意识具有心理学的意义,那前意识也该如此。那为什么我们不与哲学家们保持一致,将潜意识与前意识都从意识的心理活动中剥离开呢?哲学家们甚至会建议我们把潜意识和前意识都归入“类心理”的两个层次,这样一来,我们和他们之间的分歧就消除了。但这么做只会给我们的论述带来无穷无尽的困难,而且所谓的类心理实际上在其他任何方面都与公认的心理内容别无二致,只不过是由于纯粹的偏见,才被搁在不重要的位置。而这种偏见,源自过去人们对类心理及其关键内容的不甚了解。

只要我们牢记,虽然在描述意义上有两种潜意识,但在动力学意义上仅存在一种,那我们就可以自由的使用意识、前意识和潜意识这三个术语了。为说明起见,在某些场合可以忽略上述区别,但在另一些情况下,就必须坚持这种划分。无论如何,我们早就习惯了潜意识的双重(模棱两可)含义,倒也没遇到什么问题。在我看来,这种模棱两可的双重含义是无法彻底避免的。意识和潜意识的差别,毕竟还是个非此即彼的感知觉问题,但感知行为本身却不会告诉我们它为何感知到某个事物,或是它未能感知某个事物。我们没有权利去抱怨,因为这些现象背后的动力因素就是模棱两可的。[2]

随着精神分析研究的进一步深入,我们发现这种区分方法也存在缺陷和不足。在反映这一点的多种情况中,最具决定性的因素如下:我们认为,一个人的精神活动会紧密结合成一个组织,即他的自我。意识依附于自我存在,后者管理者机体的能动性—也就是将刺激排除至外部世界的能力,这一精神装置也控制着所有它自己的形成过程。这种控制能力在夜间会暂时休眠,但依然行使着对梦内容进行审查的功能。压抑作用也衍生于自我中,它不仅要把某些精神倾向赶出意识,还要禁止它以其他方式表现或活动。在分析中发现这些被拒斥的倾向,成了自我的对立面,自我对被压抑的内容进行抵制。所以分析就面临着消除这些抵抗的任务。我们观察到,患者在某些特定任务前会面露难色,当联想接近被压抑的内容时,他就进行不下去了。这时我们会让他明白他正面临某种阻力,但他自己却对此一无所知;即便他从这种不快的感受中猜到自己身上这种阻力,也不知道如何描述它。但这种阻力肯定来自他的自我,于是我们 又陷入了一个意料之外的境地:我们在自我的范畴内,也发现了潜意识的东西,它与被压抑的内容有着同样的表现。也就是说,虽然无法被意识到,却造成了强烈的影响,需要特殊的努力,才能让它们进入意识中。这一发现对精神分析实践的影响是:如果我们坚持惯用的表达,把意识和潜意识的对立视作神经症的病因,那我们就会遭遇难以计数的不确定性和难题。根据我们对精神装置内部关系的理解,就必须用另一种对立来取代意识和潜意识的对立,那就是高度组织化的自我和由它分裂出去的,被压抑的内容之间的对立。

这一发现对我们的潜意识概念有着更为深远的影响。动力学的观察促使我们做出第一次的修正。对精神装置结构的观察又导致第二次的修正。我们意识到,潜意识不等同与被压抑的内容。一切被压抑的事物都属于潜意识,但并不是一切潜意识的事物都遭到压抑。自我的一部分—天知道有多么重要的一部分—也可以从属于潜意识,而且必然属于潜意识。存在于自我之中的这部分潜意识,并不像前意识那样处于潜伏状态,否则,它必须成为意识才能被激活,而且让它变成意识的过程也就不会遇到那么多的麻烦了。当我们发现还存在第三种潜意识概念,也就是说不受压抑的潜意识,那我们就不得不承认,“成为潜意识的”已逐渐失去先前的含义,具有多个含义可能已经变为它的特征了,也不能像我们所希望的那样,带来唯一必然的深远影响。但我们并不能因此忽视了它,毕竟对尚处于摸索阶段的深蕴心理学而言,“属于意识还是潜意识的”,这一属性仍是黑暗中唯一的明灯。

[1] 编者注 弗洛伊德使用的术语 Bewusst sein (意识)含有被动的含义。实际上,大多数情况下,我们并非主动注意到某物,而是某物成功引起了我们的注意。

[2]以上内容参见《对潜意识概念的一些论述》(1912g),也参见《论潜意识》(1915e)第1、2两节同时有必要提一下,对潜意识的批评也出现了新的改变。有些研究者认可精神分析所观察到的事实,却不愿承认潜意识的存在,于是他们借助意识现象也有不同等级的强度和清晰度这一事实,编造了一套说辞。有些过程可以被生动、清晰、明白的意识到,另一些过程则易被忽略,或只是微弱的被意识到,而最微弱的过程,正是被精神分析“不当“归入”潜意识“的那些内容。那些人认为,这些内容也属于意识,或是存在于意识中,只要我们给予它们足够的关注,就能完整且强烈的意识到它们的存在。对这类即涉及常识基础,又涉及情绪感受因素的问题,只要它还停留在可以用言词论证的范畴,就不枉我再多费一番唇舌:这以援引意识清晰度的解释,并不具有任何效力,它无非是在说,从最耀眼的光芒到最昏暗的微光,世上存在着不同的亮度,所以根本不存在黑暗,或是在说,生命有着不同的活跃程度,所以根本不存在死亡,这些话当然有一定道理,但要是从中推导出一些特定的结论,“如我们根本不需要点灯“或所有生命都不会死”,那显然不恰当的。此外,把注意不到的事物该如意识,无非只能让精神装置中唯一确定的事情也变得暧昧不清。在我看来,一个为人们对此一无所知的意识,是比潜意识更为荒唐的概念。最后,这些人这么做,其实是把从不被注意的事物和潜意识等同了起来,这显然没有考虑到其中的动力学因素,而这是精神分析一再强调的。这种做法忽略了两个事实:使不被注意到的事物获得足够的关注,本身是一件极为困难的事情,也要付出许多努力;第二,就算成功了,这些从前不被注意到的事物,也不会被意识觉察,反而会被当做陌生的、敌对的事物遭到意识的粗暴排斥。所以,把很少被注意到的或是不被注意到的事物等同于潜意识,本身就是偏见结出的果实,其原因在于一种臆想:把意识等同于全部的心理内容。对这类即涉及常识基础,又涉及情感因素的问题,只要它还停留在可以用言词论证的范畴,就不枉我再多费一番唇舌:这以援引意识清晰度的解释,并不具有任何效力,它无非是在说,从最耀眼的光芒到最昏暗的微光,世上存在着不同的亮度,所以根本不存在黑暗,或是在说,生命有着不同的活跃程度,所以根本不存在死亡,这些话当然有一定道理,但要是从中推导出一些特定的结论,“如我们根本不需要点灯“或所有生命都不会死”,那显然不恰当的。此外,把注意不到的事物该如意识,无非只能让精神装置中唯一确定的事情也变得暧昧不清。在我看来,一个为人们对此一无所知的意识,是比潜意识更为荒唐的概念。最后,这些人这么做,其实是把从不被注意的事物和潜意识等同了起来,这显然没有考虑到其中的动力学因素,而这是精神分析一再强调的。这种做法忽略了两个事实:使不被注意到的事物获得足够的关注,本身是一件极为困难的事情,也要付出许多努力;第二,就算成功了,这些从前不被注意到的事物,也不会被意识觉察,反而会被当做陌生的、敌对的事物遭到意识的粗暴排斥。所以,把很少被注意到的或是不被注意到的事物等同于潜意识,本身就是偏见结出的果实,其原因在于一种臆想:把意识等同于全部的心理内容。

收录于话题 #弗洛伊德

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…