酒与城

专访《再见,乌托邦》的导演盛志民:今天看似多元前卫,实则单一保守

盛志民是谁?

豆瓣上搜“盛志民”,你会找到他有5部挂名导演,3部挂名编剧和1部挂名剪辑的电影电视剧作品,一个拥有38人的小组,以及数个跟《再见乌托邦》相关的豆瓣用户日志。

如果这是你第一次知道这个人的方式,大概只会唏嘘一句:「又一个无名的影人」。

但如果你对九十年代的北京摇滚感兴趣,喜欢电影连带着关注电影行业,那就会知道上边那些介绍太不负责。

他办过九十年代地下摇滚演出,和孟京辉合作过先锋话剧,和香港名导陈果、大陆导演的新老领袖宁浩和贾樟柯都合作电影,提名过洛迦诺金豹奖,参与了《我不是药神》等现象级影片的制片。

说到这,他和双烽镇酉时的关系是不是明晰起来了?而他2009年作为导演拍摄那部回顾中国摇滚乐光辉十年的纪录片,让他成为九十年代摇滚群像中最特殊的一个。别人都是参与进去玩,他不光玩,还有意识地见证、记录。

多点击几下上文提到的豆瓣页面,你会找到盛志民自己的豆瓣账号,接着看到一个名为「她是谁」的相册,其中只有四张拍立得照片和两条猜人名的回复,他们都猜出了那是高原。

是的,就是《把青春唱完1990-1999》摄影集的作者高原。她是酉时的写作线索,根植于她的记录,我们做了这些文章:

1. 《在下鄙人老员外我, 在镇上给您拜个《春唱》年》。一个派对组织者成长为音乐从业者后回顾年轻时的故事。

2.《我们对何勇一无所知》。何勇销声匿迹,但他绝非刻板印象中的那样。

3.《年方52岁的高旗, 为酉时手选了他的初心歌单》。高旗一如既往地拒绝了采访,列了一个年轻时影响自己音乐风格的歌单。

4.《臧天朔最后的那三年》。一个人人都以为是黑社会大哥的人,其实有着可爱的模样。

盛志民和高原,两位记录者有着奇妙的互文。盛志民把高原放在他的豆瓣相册里,高原的摄影集里也有盛志民的出现,九十年代他曾与陆费汉强和老员外一起,多次组织过北京的摇滚演出,可以说,一定程度上,他和双烽镇共享着那个时期的共同记忆,与此同时,他也曾作为观察者和记录者,作为我们的前辈,在十年前用那部纪录片审慎描述过我们未曾经历,却在今天试图重现的辉煌过往。

我们已经知道盛志民曾经看到什么,不知道他现在怎么看。

因为疫情,我们的对谈转移到了线上。在这两个月里,几乎每个人都像是受困于孤岛,有些人被寂寞包围,在无聊中做出种种绝望之举,家庭矛盾、婚姻破裂,甚至于自杀。它们未必上新闻,却以小道消息的方式流传在微信上。

盛志民倒不觉得居家隔离是坏事。他对世界总有自己的看法,一如他永远站在少数派的那边,同情鸡蛋,敌视高墙。

他没有经历美国的反文化运动,但对浪漫自由的六十年代更有好感。这倒不是什么今不如昔的老调重弹,而是他阅读、交流、思考的自然结果。那时各种各样的思潮争先恐后,形形色色的生活方式层出不穷。人们不管选择什么,相信什么,都是被允许的。在这种真正的多元中,碰撞出了闻所未闻的东西,创造出了受用于今天的文化内核。

但今天,看似多元,实则单一。电影中出现了LGBQTIA+的思潮,发掘女性主义的视点,其实在过去就已经出现,那时甚至更激进。拿了奥斯卡最佳影片的《寄生虫》表达的东西还是老一套。当下没有诞生出属于此刻的文化,供半个世纪之后的人享用,一如六十年代的东西滋润着我们。

他重新审视中国的七十年代,觉得这是一个被低估和忽视的阶段。八十年代的自由之风吹进来,音乐、绘画、文学、哲学全面开花。解冻复苏之快,如空穴来风。

这怎可能?

他认为这有七十年代的功劳。一大批你我都知道但不能提的伟人去世,一连串未必大家都知道但真实存在的政治运动和政策变革,在僵硬的封闭的社会中撕出缝隙,让八十年代的光透进来。

七十年代的意义还不止于此,早早培育了那些艺术、思想成果的种子。就拿音乐来说,八十年代玩音乐的人,已经在七十年代听到了披头士的摇滚,虽然他们只是小部分人,是或者靠近城市中的家庭出身优渥的精英分子。这批人出生在精神的荒芜中,对知识有着更强的使命感,日后积极拨散。至于后来冒出来的一大批音乐青年,都是从家里的手风琴或者口琴起步。而这些乐器和粗浅的使用方法走进千家万户,就与七十年代强推样板戏有关。

他带着一贯的视角和思考,开始面对暂时停摆的世界。

此前,所有人都奔跑在自认为正确的轨道上,在焦虑和忧郁中争分夺秒冲向不存在的终点线。现在,世界强制宕机。大家能做的只有安坐家中,先放下投资、赛道、股票,把生死、存款、亲人想明白。待在孤岛上,反思的脑力和时间陡然多了起来。他甚至有些庆幸,全世界历史上,人能有几次机会这么奢侈地静下来观察一切——观察领导、观察媒体、观察朋友,观察所有人展露无遗的情绪。说到这里,他自己总结了一句:「见众生」。

观察世界,其实是反照自身。我们跟随盛志民回溯的时候,见到了他自己。

以退为进,三次!

94年前后,滚石唱片拉着黑豹乐队去了王府饭店,在富丽堂皇的大厅里举行发布会,宣布白金唱片的诞生。

这个看上去即将让中国摇滚乐走上正轨的时间却让在场的盛志民诧异,他诧异于玩摇滚的朋友们屈服于外来大公司的速度如此之快,和最开始搞音乐的状态截然不同。分化越来越明显,大家聚在一起讨论的东西变了,都在关注如何与大公司签约。

他准备撤退了。

盛志民高中时接受专门的体育训练。他跑跳样样能行,他想浪费就去练七项全能。那时体校训练完会发放营养补充剂,通常是一块黑色的巧克力和一瓶酸奶。他个头高大,总是很快吃完。旁边就有人递过来半份自己的。一年后,盛志民参加高考,不再来体校,分享食物的友谊就此打住。

盛志民有个邻居叫高晓松。通过这个窗口,他开始沉迷陌生而美妙的声音。几乎同一时间,读高二的老员外认识了窦唯后也带着同学找吹笛子的人玩,原本以为能收获一个乐队,但最后同学都避之不及。盛志民说,任何时代接受新鲜事物的人都不会是主流。但是跟着高晓松,他一个接一个认识后边对他影响深远的朋友,在这他甚至偶遇曾经的体校好友,那个分给他半块巧克力的人,张炬。

崔健在首都工人体育场的演唱会,震撼了盛志民的心。当时他在北京广播电视大学读建筑设计,却和张楚、安宾等非中戏学生成了「中戏四大混」的一员。他们围绕读戏文专业的张有待,喊他张有带,拿着后者的磁带整天对着窗户外放。

他们周一去华侨饭店墨西哥风的的阿尔弗雷德酒吧,看着里边用作装饰的绿色鹦鹉一只一只被偷光。周四晚上去搞Ladies' Night的丽都饭店,蹭酒蹭姑娘。周末接到王晓京的邀请,去外交人员大酒家办派对。其他时间,不是在听音乐,就是去外交公寓里塞传单,或者想办法在报纸上打个广告,推销三十块一张的派对门票。

那时盛志民在家里不放床,地上铺草席,上边是床垫,客人来了是沙发,一个人住就是床。他留长发,穿着符合摇滚刻板印象的衣服,开着吉普车去京郊放烟花,彻夜与朋友对世俗的事情发表深刻见解。

那是一个大多数中国人脑子里都是一份工作干到死的年代。盛志民主动选择了相反的生活,他甚至等不及毕业就放弃了专业所学,理由只有一个:这么活着爽,那么活着不爽。

如今再回过头来想,他知道这个决定来自年轻人特有的单边英雄主义,不信邪,要挑战世界;也来自那些让人振奋的音乐和它背后一整套的文化和生活形态,而促成这一切的是自信自己预见了未来,要做自己的先知。

他觉得将来的中国人会和他一样,把音乐作为生活的一部分,会买磁带,会追捧音乐人,还会想自己做点音乐。所以在他91年离开学校的节骨眼上,盛志民和玩音乐的朋友们准备手拉手走进这个未来。他们准备演出,联络场地,做着让音乐加速生产的事情。

爱之深,丧之切。此前义无反顾拥抱音乐和做音乐的朋友因为爱,此后与摇滚乐分道扬镳全因那份情感消失。

好在当年宛如十八十九世纪的西部,有着大片无人认领开掘的土地。

带着对创作和表达的爱,他转身投进了话剧,如今被当作先锋戏剧巨擘的孟京辉在九十年代同样与北京的音乐圈子走的很近,因此和盛志民因为摇滚结缘。

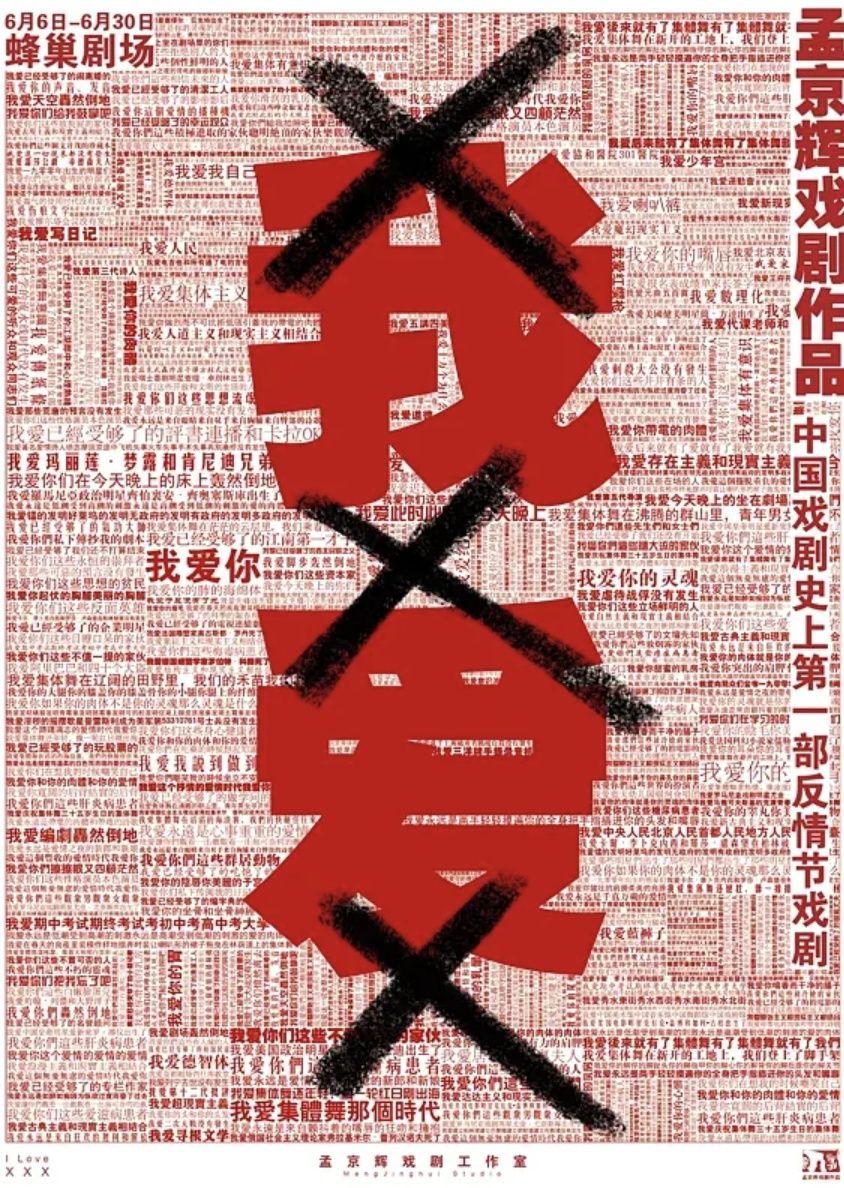

盛志民开始在舞台上抒发自己蓬勃喷涌的创造力。他们一部接一部,合作了《阳台》《我爱XXX》。这些都是戏剧迷们如今都津津乐道的东西。

后来,他对电影的兴趣更大,便从话剧舞台抽身而退,与张扬导演拍了三百万投资的《爱情麻辣烫》。

算下来,这已经是他第三次成功地撤退了。第一次是面对干巴巴的日常生活的进攻,他失守撤退进音乐。第二次是九十年代初,资本的铁蹄踏碎了他对摇滚的乐观幻想,撤退进了话剧。这也是最后一次,此后,他再也没有与电影分开。

碰到陈果的时候他在嘉禾影业做选角工作,听说面前这个矮个子来自香港,就问他知不知道有个香港导演带着三四个人用不到一百万就做出了业内称赞的片子,那人说,就是我拍的,我叫陈果。

陈果的独立制作精神深深影响了盛志民。1998年,陈导演在中环拍《去年烟花特别多》,邀请盛志民来现场观摩。中环是金融重地也富裕居民的生活重心,枪战戏太吵,招来了警察。陈导演没有停止拍摄,而是让所有人只做肢体动作不发出任何声响,同时让录音师继续工作。他要带着环境音回工作室,后期配上枪响人喊。

二十多年后,回顾凶险的九十年代,只觉得当时狼狈地逃进新的领域,其实是以退为进。如果在今天,还能有运气顺利出逃吗?盛志民觉得悬。那时候一切都是混沌的时候,干什么都是开天辟地的创造。当赛道分明,所有东西都被大平台大公司把持时,创作者要面临更多的考验。

这恐怕连当初的决策制定者也没有想到。而从戏剧逃亡到电影领域的那个时期,盛志民恐怕也未必会意识到,这个选择将让他重新认识中国。三次撤退,其实都是在靠近最终的那个自己。

见识世界

1997年起,盛志民开始从事电影行业。

他出生在北京,成长在北京,对皇城之外的中国一无所知。如果不是因为参与了贾樟柯的《站台》在平遥待了很长时间,他可能并不会深刻体会贾樟柯早早断言的「真正的中国不在北上广,而是散落的县城」。

电影拓宽了他的认知边界,也在巩固这一点。多年后,他去鸡西拍摄,路过煤矿,观察一周发现,这么多年过去后,贾樟柯在《小武》中聚焦的世界没有改变。

电影带他去了更大的世界。2002年,他拍了《心·心》,去了柏林电影节。

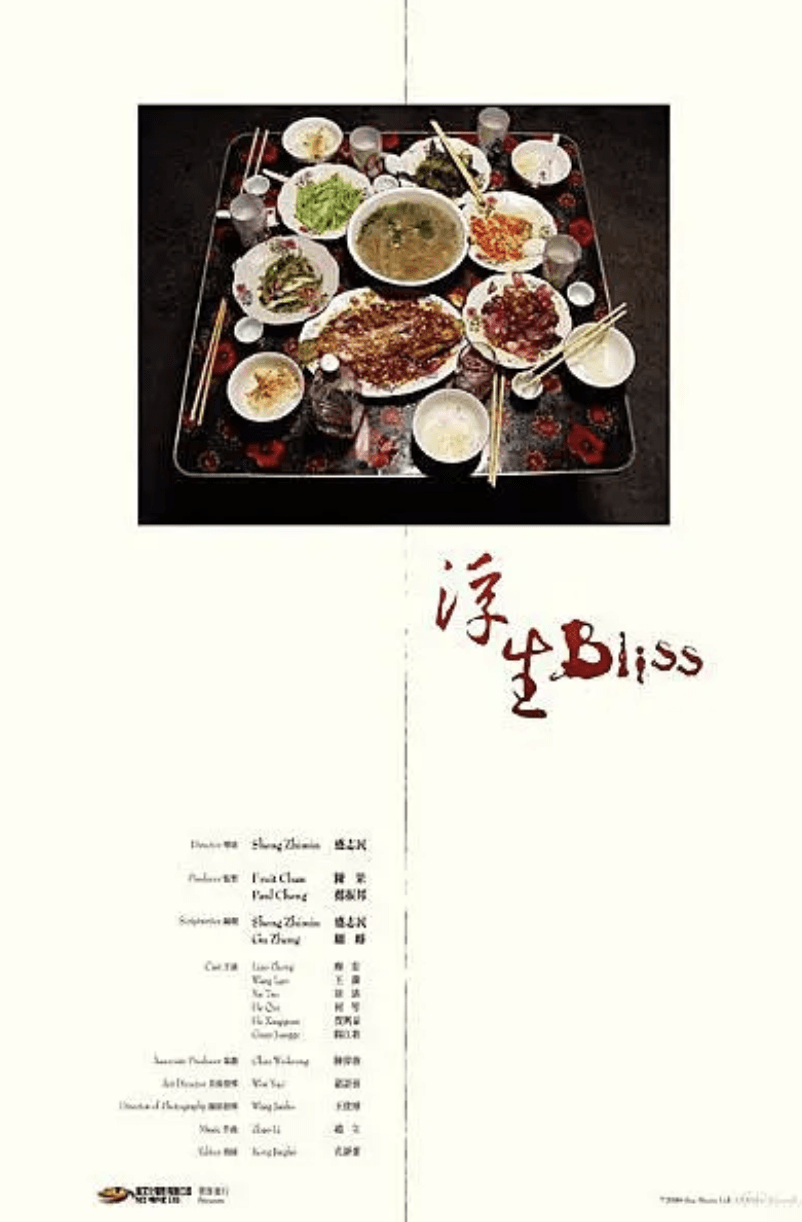

2005年,他的作品《浮生》拿下了瑞士洛迦诺国际电影节的亚洲最佳电影 NETPAC奖。

尽管拿到了电影节的荣誉,但他始终着更高的目标——做出让别人看了「WOW」的东西。

所以,他明确区分自己的作品和活计,笑称后者只是为了谋生。

热闹非凡的2008年眨眼到来,敢言敢行的盛志民四十岁了,在电影中愈发成熟。在外部的世界开拓出一片空间后,他回望内心世界,勇敢直视仓皇离开的九十年代。

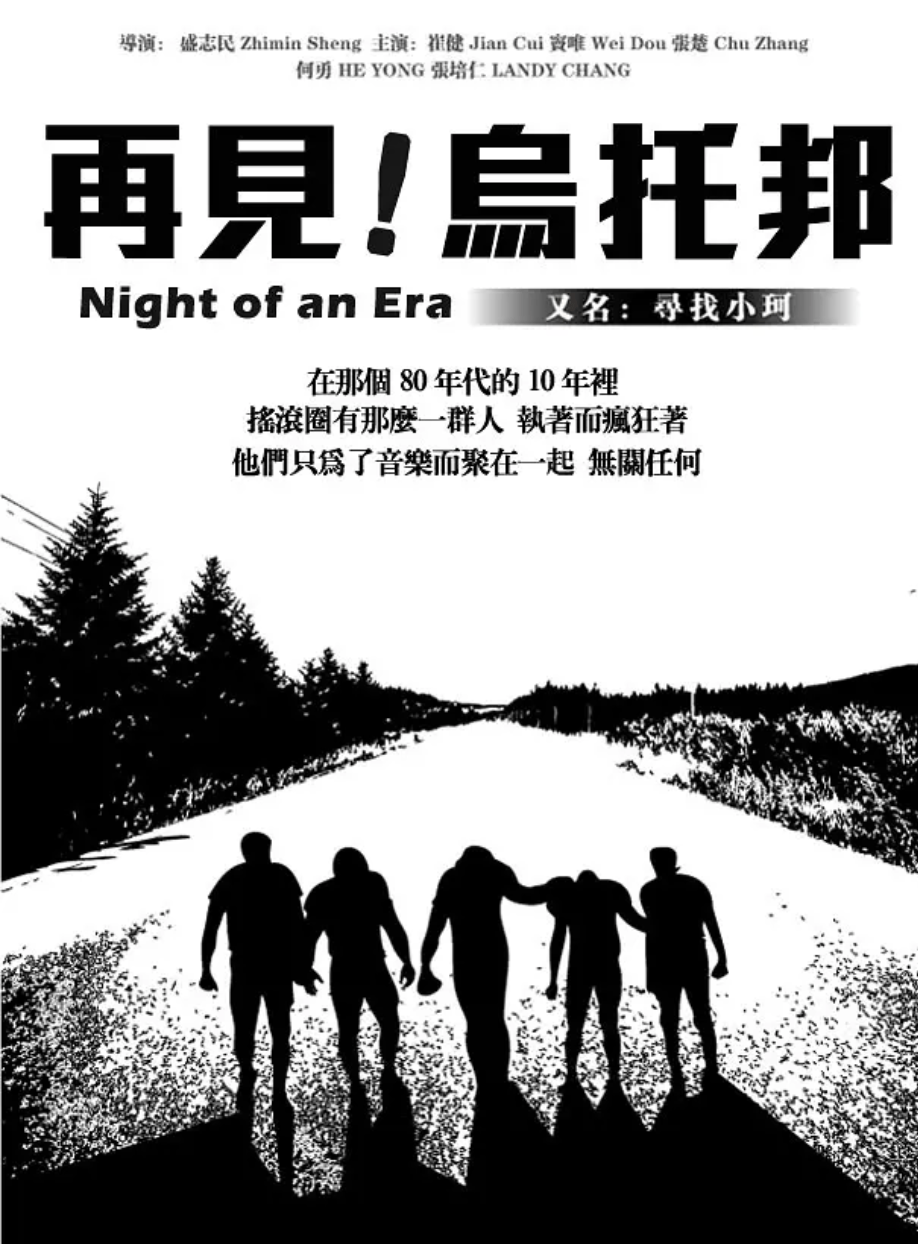

他拍摄、搜集、整理130多个小时的素材,凝结成《再见,乌托邦》。

他只想搞清楚那个年代到底发生了什么,不愿重复理想主义的陈词滥调。所以,即使当整部影片少有光鲜燥热的摇滚现场出现时,那冷清的、疏离的画面也让人不禁生出一丝心疼。他在讨论的不是那时摇滚的伟大,而是它面对金钱、社会的狼狈和无力。更进一步,他要重新衡定被传颂的年代和政策,确立全新的价值。

这部电影本来打算叫《自由的代价》。这是盛志民反思出来的核心。八十年代有太多新鲜的东西进来了,大家积极的拥抱,虽然中途因为春夏之交的事情短暂中断,依然不妨碍中国人踊跃跃入激动人心的未知。台湾的唱片工业和资本,同样是自由涌入的东西,是那时发展必须的,但获得力量也要为此付出代价。

环境变化太快,混迹其中的人被抛下、被牺牲不可避免,也正如影片悲伤的英文片名《 Night Of An Era》——取名自《时代的晚上》,当年最喜欢的歌手崔健的歌——意指时代在那帮摇滚歌手在狂喜和大悲中发呆的刹那倏忽而逝。

盛志民借此与九十年代的不甘和无力和解。

再见,乌托邦。

见识资本

《再见,乌托邦》里有个鲜活的角色,是一个叫畅的年轻人。

他老家在山东,父亲是个矿工,一人养活全家。如果不出意外,畅也会成为矿工,或者外出打工,在流水线上蹉跎一生。但他喜欢音乐,家人从牙缝里挤出钱供他上音乐学校。他为了离音乐更近一步,就带着两百块钱来到北京,为录音室打工。

为了音乐梦想,畅像极了九十年代的那帮摇滚青年,可以一周只喝奶粉吃方便面,可以背井离乡挤在肮脏的破烂出租屋中。

但他们的梦却毫不相同,畅已经打定主意要做主流买账的音乐。他不光熟练使用音乐人的术语,还流利地讲着音乐产业人的语言:「要靠彩铃赚钱,要签合约,独家好非独家不好,宣传资源很重要」。这不是畅自己想出来的,而是耳濡目染学到的。盛志民震惊于年轻人脑子里的这些念头。

斗转星移间不同的青年,同样的转变,让他真切地感受到了资本的力量。

什么理想主义的年代,不过是资本渲染的幻境。崔健说:「对几十代的几百亿中国人而言,摇滚乐的批判属性,就不符合这个民族的审美习惯」。但张培仁看到的,是一无所有和软趴趴的当代中国,还有硬朗的《一块红布》和更硬朗的崔健。

他抱着柱子号啕大哭,被自己感到的理想主义感动,便带着外来的资本,做了滚石魔岩文化,把个人化的体验播撒到中国的每一个角落。大公司出的宣传费,化作稿费,打动了已经被音乐打动的撰稿人,理想主义一词攻占了那时所有报纸的文化副刊的版面。

时代变了,变得比九十年代更彻底。差不多同一时间,沉寂多年的张楚和他感慨,「过去的思维都不对,放在现在都不行了,(现在)不能用过去的思维思考了」。这一瞬间,他明白了,不是资本改变了单纯的摇滚兄弟,而是资本改变了社会,让生性自由的音乐人主动找枷锁套上。

「资本最终战胜内心」。带着对资本的感悟和思考,盛志民来到了他的10年代。

他的认知升级了。有人投资你,不是看中你的才华,而是看重你能带来回报。艺术性强,国际拿奖无数,诚然可以获得知名度。但回到国内,面对投资的老板,票房不能保证,就会失去支持,连带着再也无法拍纪录片。欣然接受资本援助的时候,别忘了会有相应的代价——自主。

创作不能只有艺术,还要平衡资本,他坦然接受了这一点,开始为资本服务。

2012年前后,正是国产电影市场的上升期。恐怖片更是其中的黑马,《笔仙惊魂》这种顶着骂名的片子,上映六天就拿下了近2000万票房。

谙熟「找钱非常难,最有可能拍的就是爱情喜剧和惊悚片」的盛志民,也将恐怖片作为自己的商业片处女作。但他没有放弃深度思考和哲学表达。他不要拍一部以恐怖为唯一卖点的电影,而是要兼顾情感和人性,就有了《十二星座离奇事件》。

他用了一年时间雕琢剧本,看了近百部恐怖片。为了一改观众对国产恐怖片特效的观感,特意找了国际化的团队执行。而且,他也不得不向流量低头,启用了有争议但有票房保证的柳岩,一位以性感出名的女星。

他不光要为资本服务,还让资本为己所用。

他欣赏小自己8岁的宁浩。在他意识到商业片的重要性前几年,香港商业片导演三三两两北上掘金,宁浩呼吁大陆同行们练好内功,多参与才有成长。后来,他和宁浩成为伙伴,以核心制片人的身份,调用资源,为各个电影项目提供帮助。

见识自己

在我们交谈之前不久,盛志民刚刚看完马丁·斯科塞斯的《爱尔兰人》,他评价很高,盛赞镜头、表演、剧本。斯科塞斯拍的不是今天的故事,而是用最纯熟的语言讲着他的黄金年代。人永远会在最好的二十来岁定型。问及对他最有影响的五首歌时,他不假思索地回答:《迷失的季节》《钟鼓楼》《姐姐》《Knockin' On Heaven’s Door》和《木头床》,都不是今天的造物。

我们又一次谈起那句「资本最终战胜内心」,他补充了一句:「真正的创作者不会被打败,哪怕只会越来越少」。如《老人与海》。如果带着现在的认识回到九十年代,他还是会选择与摇滚圈决裂。

最近几年,他在拍一部电影,叫《冲撞》,讲新世纪的男孩在冰球运动中的成长。他的电影语言相当激进,采用了多视角,将一位摄影师的态度也加进去,用图片和影像共同讲述一个故事。而他要探讨的东西,不是冰球,而是大时代下的人的生存。

这是他要表达的有感触的东西,认为这最能体现人的价值。这同样是存在主义哲学关切的议题。在自由和新知一拥而入的年代,他还年轻,对此印象深刻。《冲撞》关注的,就是当前阶级议题日渐炙热下,两个世界的小孩子的互动和成长。

他要亲自做更多的事情。如今的是丧的,人们抱怨一切。但他还是个青年时,一切都很积极。穿越三十年,蓬勃的人呼吸着颓靡的空气,依然不受影响。

他觉得自己处在最好的年纪。即便能选择,也要继续以半百之驱活着,因为能看懂很多事情。比如对电影的判断。十年前,他觉得观众的口味就是非艺术片,宣传商业片一定奏效。但现在他觉得电影市场特别好,观众的素质不断提高,对电影也会带来好的影响。

《再见,乌托邦》问世十多年后,2019年,年届五十的盛志民带着片子跑全国的独立放映场,北京、上海、成都……他想,无数乐队也是一场场巡演和驻唱爬出来的,导演为什么就不能带着作品走世界呢?

差不多在他周游全国的同一时间,比他年轻将近一轮的日本导演滨口龙介就带着《夜以继日》《激情》来北京展映,只为面对二百多陌生的观者分享创作中的夜与日。

盛志民跑了十五个城市,每个地方待两天左右。第一天去了逛逛当地的博物馆,四处走走吃吃。第二天就进场与观众见面,有时候台下甚至只有十几个观众,他也坚持和他们互动,寻求最直接的交流。他把这趟巡回称为「一个人的放映」。

他其实没有变。即便与电影资本为伍多年,未曾变成一个操弄资本的数字家,依然用尽力气做回那个生猛、敏感的青年艺术家。他说自己想要的东西不多,头五件就是一张安睡的床,一泡茶,一台跑步机,一件听歌的,还有一只Kindle。所需之物都关乎肉体和精神的基本健康。

他只不过是要用适合的方法,来保护创作的内核。2008年,崔健在演出中唱起了怀旧歌曲串烧,民众一片哗然,觉得崔健堕落了。盛志民作为和崔健一同走过那个时代的人,却看得很清楚:「崔健没变,他一直明白自己的位置,虽然他在新歌里说要说的话,已没人听。但他搞真唱运动,就是在拐着弯说自己想说的话」。

崔健当然没有堕落。人最难的时候,永远是在一堆诱惑中做选择。他一路走来,红红火火,风风雨雨,知道什么是可贵的,什么是有害的,什么是后悔的。他有一万次机会被收买,但他挨个儿拒绝,始终保持着手工作坊的状态。他明白怎么保护艺术的生命,一直坚持。盛志民也一样。

这大概是九十年代那批摇滚人特有的。他们每个人都坚持走在自己路上,解决着横亘在面前的问题,攀爬着一座座冒出来的山——有时候是疾病,有时候是金钱匮乏,有时候是创作潦倒,大多数时候是不合时宜。他们真诚地活着。

今天盛志民就满51岁了。比起三十年前,他变化的只有发型和服装,不再蓄长发,穿摇滚夹克,换上了北京街头中年男人们常见的灰黑稳重的装束。要说还有什么,那就是知道了好酒不只有杰克丹尼,还有各种单一麦芽威士忌。在他家里,一瓶麦卡伦静静立在那里,等待他揭开,如当年般与朋友分享。

放烟花是盛志民一直保持的与朋友们的一个活动,每次都是他发起组织,把中戏时代的老哥们们和其他为数不多的聊的来的朋友们组织起来,时间逐渐固定在每年春节。2014年春节参加的有刁一男,廖凡,张一白等。几天后消息传来,《白日焰火》在柏林获得最佳影片, 廖凡荣登柏霖影帝。

盛志民还和他们开玩笑说你看,这烟花是必须不能省略的。 这是他20岁时与摇滚兄弟们放的,是他30岁时与陈果在维多利亚港放的,是他现在每年与这些50上下的电影朋友们在京郊放的, 天空没有记忆, 对于天空来说, 那不过是任何一天从几千公里的下面,飘上来的几缕青烟。

双烽镇酉时编辑部祝盛志民导演半百 + 1生日快乐,《冲撞》后期顺利,心情常在酉时。

2020年的20:20

这是我们新推出的栏目「2020年的20:20」。形式是用固定的20个问题和现采的20个问题,快问快答嘉宾。欢迎读者朋友报上自己感兴趣的人和想问的问题,兴许我们哪天就替你问了。这一期,就先上小小的种子,请大家期待它日后茁壮成长,蓬勃开花。

- 双烽镇酉时:在《乌托邦》的放映会上有人感慨为什么他们不生活在那个年代,感觉错过了最蓬勃激昂的时代,但对于你个人来说,90至2000年是黄金年代吗?如果不是,为什么?

- 盛志民:当然是最好的年代,因为对任何人来说,20到30岁都是最好的年代。

- 双烽镇酉时:反过来,如果你可以选择,你希望你2020年时多少岁,正在做什么?

- 盛志民:2020还是50岁吧!很多事情只有这个年龄才体悟得到。

本文中出现的人物

- 崔健:《今天蔡徐坤就满21岁了,让我们祝崔健生日快乐》。

往期文章推荐

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…