这人卒了,随时入土。 一事无成,没有常识。 劳驾您下次来看我前,记得带一锹土。 要勤勉。

如蜜

那个时候刚在北京上了一年学,考试周跑到郎园看电影,“向南的暧昧”连放三部王童。

虞社的条件远不如常去的资料馆舒适,靠背窄短的塑料椅紧密地连成阶梯,腿必须乖巧地并拢,稍一动就可能蹬踏到前座。饶是如此,蜷着身子看王童也是乐事。电影间的场歇就到附近吃饭,吃饭时把短评码好,再去看下一部。

最后一部《香蕉天堂》,开场前看到豆瓣有私信提醒。

懒得听映后,电影放完直接回学校了。地铁上豆邮和新认识的友邻继续聊了几句,发现专业相近,学校也相距不远,约好寒假后有机会可以见面聊天。

彼时热衷于满北京跑,到处逮人聊电影和文学。有用不完的精力,有花不光的爱。当时北京尚算宽容,我有了太多只见过一次,也没想着要再见的朋友。

新学期开始,郎园又预备放王童的另外两部电影,于是跟那位友邻约好见面。在没见面前,只有几次豆邮联系,但似乎是被击中,一遍遍翻看主页和寥寥几条的豆邮。而直到见面前,我一无所知。可第一场电影结束后第一次见到,听到她的声音。是啊,就该是这样,这一切多么熨帖多么自然。

从那以后我时时想起她。

那段时间发广播:开学后的这段时间一直在逐渐明晰且越发庞大的的庸常里打滚,对生活的感受力显而易见地钝化,越来越难找到琐碎的微光。于是我妄图用不停的锻炼和读书来塞满生活中的这些空隙甚至是断层,可在偶尔倦怠里涌来的无力面前我的这点逃离式的努力就显得十分可笑。于是我用四月份的计划,也就是用未来的憧憬继续负隅顽抗,到现在又开始失效。是日渐深陷的困顿无力和爱的忐忑。

其实哪有那么多其他,我要用其他话语所包裹住的只有“爱的忐忑”而已。

过了一两周,两个人都去资料馆看了仲代达矢映后的《切腹》,看完后在附近找了个烧烤店吃东西聊天。聊的内容早已记不清,不过回学校后兴奋地与朋友说,我四月要告白。

三月怎么会如此漫长啊。我当时无限地想跳过三月直接到四月。那个时候花都开了啊,电影节也开始,可以一头扎进去,走出影院还可以和她长久地走路聊天喝酒。盛极的四月开到末,坐上火车再去出游,回到北京回首起来会像是做了一次长梦。到那个时候,花也快落了。

可我终于没有等到四月,三月底看完《偷自行车的人》,独自走在回去的路上,或许是受到春天气息的感染,情难自禁地进行了告白。

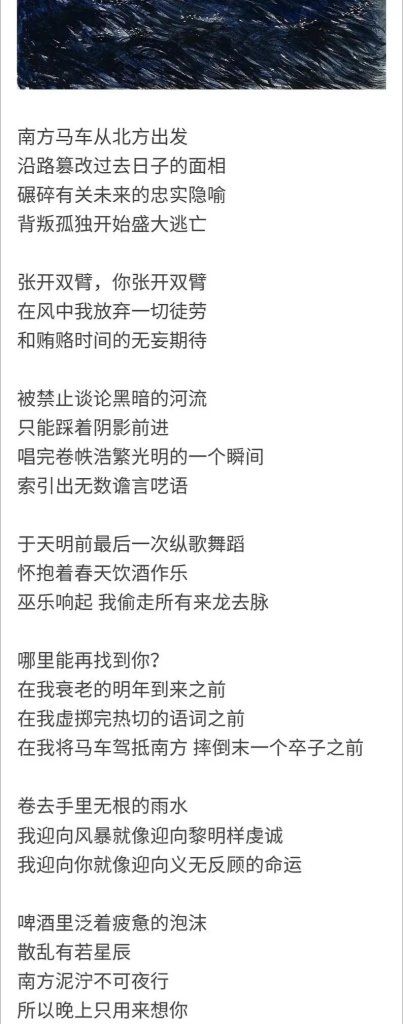

在那之前,我大概有五年没有写过一行诗,可被激情驱使着,写了一首粗陋的诗给她。

第二天收到她的回复。

早晨在地铁里看到这些文字,走在明晃晃的大街上都觉得有点恍惚。一切多像是发生在小说里的事呀!我们甚至并不知道对方的名字!…………我不会接受,但又笃定我们之间的attachment一定来自奇妙的命运安排。谢谢你的坦诚,好像又彻彻底底地认识了你一次。相信我们一定会成为很好很好的朋友!至于那个真正的我,未来会有很多很多机会,我把她的故事讲给你听。

看完后,我心里竟充满喜悦。

春天里那种浩荡无顾忌的阳光和风塞满了北京城的每一个缝隙,带着花香气吹得人有些恍惚。走在路上感觉腰脚分外地有向前的力,天地都是新的,今天和昨天不一样,明天也会和今天不一样。

春天真好啊,风和阳光都浩荡。每天都像是新的,似乎每天都可以重新来过。春天永无止境,“人人都说我爱你”。

之后几乎周周见面,在资料馆看《低俗小说》,看《五至七时的克莱奥》,看黑泽明,看文德斯。畅饮啤酒,谈电影、文学,谈稀乏而平时不敢为人言的梦想,还有我小心翼翼偶尔掠及的一点爱。在路上来回相送,说着下次再见。那是黯淡时间里闪亮的几道光,她可能也难以想象这助我度过了多少难挨的时辰。

年前申请了去欧洲的交换,希望可以在完全陌生的地方,甩尽在熟悉生活的泥淖中待得太久而粘紧皮肤的浊泥。

结束那仿佛是醉在满心欢喜和光影里的上半年,是一起去看《阿涅斯的海滩》。看完走到了路口,准备说些披肝沥胆的话,可终于没能说出口。还佯装出热烈的语气,匆匆道别。“那,明年见!”“明年见!”

时至现在,我也没能学会和她轻松地使用即时通讯聊天。这几年里,在长久见不到的时候,我会隔一段时间写一封长邮件给她。

那时候在新的地方,刚刚熟悉安定,就准备给她写邮件。因为实在是想念,却又担心即时通讯给她必须回复的压力。最初每次写出来就都马上删掉,半个月了还没有一个字。一直在找一种语气,可以说好多好多话,而又不在爱的面前显出卑微和胆怯,踌躇了很久才写好。

本来想写在这封“突如其来”的邮件开头的话是,“你大概会很惊讶”。可想着还是不用这种陈词滥调了,不必用它来缓冲,索性直闯闯一点。暑假开始的时候就突然想着要给你写封邮件,但一直苦于找不到一种合适的语气,找不到一个合适的理由来写这封邮件。于是一直拖延到现在才开始写,在我这是夏天最后一个夜晚,在你那儿是秋天的头几个小时——当然没有这么泾渭分明,当成修辞就好。北京到华沙的飞机上,几年没怎么做过运算的我蠢笨地以为可以穿越晨昏线,于是一直期待白昼瞬间变成夜晚的那刻,一种跃迁式的突变。可还是因为疲惫睡了会儿,醒来就看见窗户外面一片黑暗,心里懊恼不已。过了一会儿才发现那只是飞机打开了防晒装置,而实际上一直都没有追上那条晨昏线。所以零点是不是夏天和秋天的晨昏线呢?没有穿过过的我想当然地认为晨昏线一过黑暗就会铺盖过来,只是边界会不会明晰得如一刀切下,左边是白天,右边就成了夜晚?如果是这样,那么零点一过,天地就会立马切换成秋天模式,没有过渡,跨越的距离只在零点的钟声一瞬。而如果晨昏线周围有着不短的缓冲地带(想起中学历史课本,三八线附近没有人烟,不属南北韩,成了野生动植物的乐园),那条“线”大概也只是人脑抽象出的,秋天的到来就无踪可觅了,套用一个用到烂俗(但还是觉得美)的词语“一叶知秋”,忽忽然才发现秋意已经铺天盖地了啊。秋天算是北京稍可爱的一个季节,起码在记忆里可挑剔的地方少很多。

……

现在住的公寓在离小城五六公里远的地方,大概能算是乡下吧?一条河从城中穿过,每天坐公交去上课都必须经过一座旧桥,远远就能看见对岸红砖构教堂的塔尖。因为住在“乡下”,环境就特别好,早上起来跑步四处腾出雾气,步行两公里去超市,路上会走过两旁树木隐日的桥,路边还能摘到很小但味道还不错的苹果。公车上能常见到捧着花束的老人,表情端庄。

……

提前到圣诞节刚过就回了国,和她一起去看资料馆的跨年场,《阿拉伯的劳伦斯》。那晚我提前了好一会儿到她学校附近,抄着袖口吞吐寒气。我享受这样的等待,每分秒都无比珍贵,因为知道马上就能见到她笑着走来。

电影开场前在附近的川菜馆吃东西聊天,把从冰岛、马耳他、希腊、西班牙等等买到的明信片包在一起送给她。她后来给我写到,我那半年从她的日常生活中消失,只有在豆瓣能看到我零星的动态,带回的故事一个学期也说不完。

看完电影走到学院南路的路口,我涨红了脸,对她说,很高兴认识你,也很高兴喜欢你。她说,谢谢你的喜欢。

说完后,我轻快地跑在路上。天气再冷也不会觉得脚步滞涩,因为心里的喜悦已经充盈到了脚尖。到麦记坐定,写19年的记事一直到天色渐晓。

前一年说:“常常晚上睡不着,但无论是思念还是别的什么都显得无依无靠,不会游泳的人被丢进了水里,用尽力气也踩不到一块泥土。”这时却是不一样了,虽说爱而不得的困恼偶尔会有,但更多的,我从我的喜欢里暗自得到了太多没有任何人能了解到的快乐与支持。自己对于喜欢的感觉木讷又敏感。万万不能算是多么勇敢的人,可每次都会甩掉自己的所有卑怯去告诉人家我的喜欢。我坚信我喜欢的人对于我的价值,所以会大大方方地说出我要说的话,表达我要表达的肯定。喜欢可不是一种卑微的感觉,没有必要当成什么不好意思的事藏着掖着,就算只是单方面的喜欢也不意味着低人一等。你我心意相通当然最好,可这多么渺茫难求啊。如果不能互相回应,那么一直只是我一个人的事,我也觉得很好很开心。

再见面已是九月。出校一次要经过种种程序,但两个人还是一起看了好多电影,看许多费里尼。看《访谈录》,看完去喝酒的路上两人笑了一路。看《阿玛柯德》,喜欢兴奋得不行,又能彼此无言地走很远的路。她是我最好的观影伙伴,“去看电影”是我长久以来最喜欢的事。“去”是要行经一段距离再到达影厅,是将看电影前的这一天都因为将“去”看电影而明亮,是“去”的路途上的期待与惴惴,是灯光渐暗时努力甩开现实的擦拭眼镜,是散场时灯光渐亮,是散场后或独自走在路上思索徘徊或与她的对话。同她既能彼此相接地对话,也可以共享沉默而不觉得需要打破。

有次一起去看费里尼,两场电影的间隙买了三明治分吃,纸袋撕成两半坐台阶上,天桥底下边吃边聊。说到去年在佛罗伦萨,夕照时到阿诺河对岸广场看整座城市,是难得的在当下(而不用等到回忆时)就感受到美好的时候,不愿走可又不得不催促自己走,走下台阶时就升腾起失落,想着这么温柔的时光以后不会再有了。说起困苦说起悲伤无奈,她说好时光总是不再。电影结束后,吃饭时聊到彼此不得不时时以停顿来承受话语里裹挟着的沉重。当时我要说的其实是,在天桥下随地坐下随意交谈的时间也是不愿结束的时间。几次克制住索要拥抱的欲望,希望距离缩小希望消融在LCL之海中。仍然想的是好时光不再,起身说起将看电影的题名——《甜蜜的生活》,相视而笑。

年底本来说要去资料馆再看跨年场,但算来算去时间总是对不上。索性不拘于看电影,直接去吃饭聊天。十月的时候,朋友送了我个一次性胶片机,吃饭的时候我拍她,她直接拉我合影。

那时的心境早已不如此前清明,彼此心中都有惶惑。需要一点不知道是否能实现的承诺,来给不确定的未来一些可供附着羽纸的架。我说,希望来年仍然可以一起跨年。

那年的记事里我引了昌耀的诗。

在二月的阳春底里,/孩子栽种他的塑料树,/我却预谋写一首四月的童话诗。/…/当我听到诗人们足踝上戏跃的铜铃比锁链动听,/我不说铁树自此也开花,/而愿说声今年的夏天会比去年的更奔放。

跨年后过了几天,两个人又跑到朝阳那边吃饭,因为再过一些日子她就要去法国交换。路上我特意说到我有一位很喜欢的友邻噢,她还画了套很可爱的表情包,我发给你看看。然后我就发了那个"I love you so much",兔子手捧一颗苹果。是啊,I love you so much,喜欢你好久好久了。

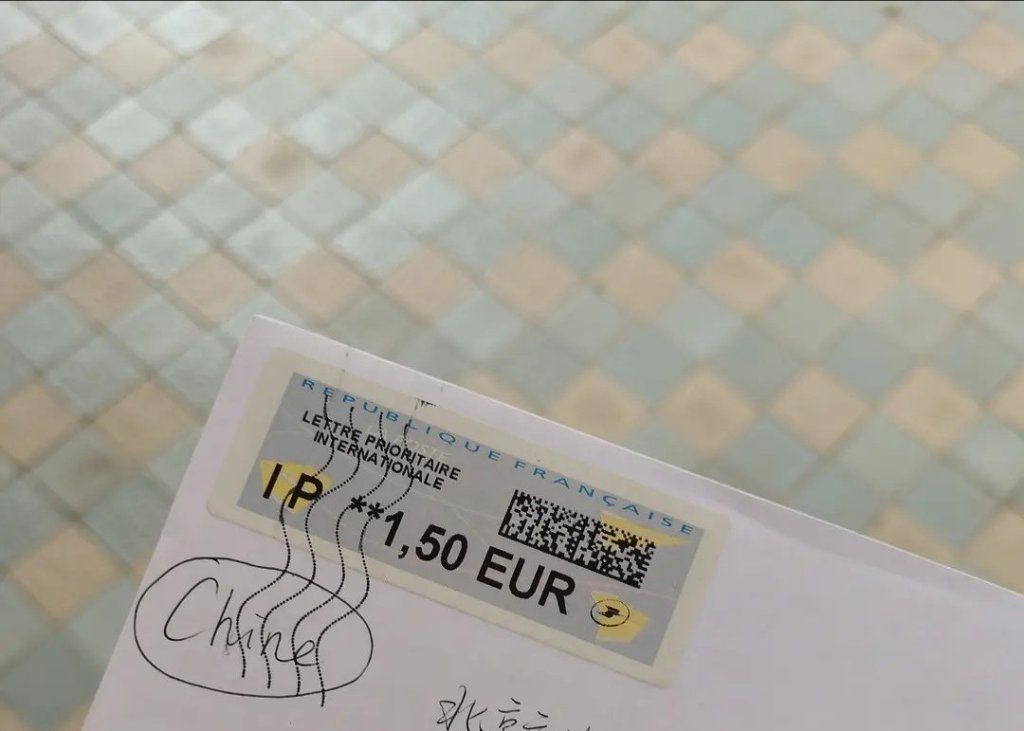

她去法国后,她寄来明信片,我用邮件回复。

四月在学院办公室拿到明信片后,就一直在想着写一封邮件,可居然拖拉到现在。其间似乎也没有什么了不起的必须要做的事项。毕业论文算是改了几稿,但也就那样了,接着再改都是些细枝末节,要再有本质上的提升已经是不可能了。几个必要的面向只能模糊带过,虽然自己也不知道是客观阻力更大,还是已经自觉阉割,这么小心翼翼。

升学失败给我的刺激不算小,可靠着对自己的一点确信也还是不算困难地恢复了如常的状态,自觉地进入了此前未设想过的要稍稍停滞一年的设想中去。但这次应当是同去年那种突然的止步不同吧?移步换景频繁得让人有点累。收到明信片实在是让我欣喜,翻来覆去读了多遍,多了力量,也多了很多确信。

……

四月最后一天去小西天看了《黑猫白猫》,看完非常开心,就干脆走回了学校。(路上在想着要是和你一起看就更好了!)路上看朋友圈和豆瓣首页的各种动态,都在欢庆春天结束和夏日将临。心里也有了几行诗,边走边想要取怎样的题名。“春天的电影”?好像太糙了。想要写初春时嫩绿的树叶升上树梢,我骑自行车在路上,两边春的幕布渐次拉开……就这样一面想,一面一步步踱回了学校。但最终还是没有写成这首诗,大概是心里暗自觉得这个春天没有成就任何事,不想它就这样结束,也在希望离别的夏天不要来临。(5月)

收到你寄的明信片已有一段时间,我在明信片里看到因宵禁而沮丧,可却是在读到你把生活捡回来之后。稍许的时间错位,让明信片里的几句话有了一点标本的意味。本来读到要为你而烦恼,但现在却可以为这远去的闷烦而笑一下。这些天里一直在学校和资料馆间往返,实在是段快乐的时光。……

确实如你所说,这张先我上一邮件而寄出的明信片,读起来宛如给我的回信,好几处地方都有回应。真是奇妙。明信片上说你是坐在学校的草地来写的,而你坐在草地上和树荫里写卡片的情景也出现在我脑海中。而其中的内容,于我,像是洇进了一些草树边缘泛绿的影子,还有迎面吹来斯堡的风呢。于是我想,这次我才不要你一猜想我写邮件时的场景,就是坐在学校的书桌前敲着电脑呢。我要在火车上、古树下、千年的木构殿内、夸张的斗拱前来写,脚步停停走走,心思也动动荡荡。

……

实在太多想说,可也只能写到这儿了。而我也实在想听你说了,想见你。(6月)

当时心里是有踌躇的,嘴里是一直说着“喜欢本身就是很好很好的事,甚至跟她没有关系”,但时间久了就是难免会自己在心里踌躇计算嘛。这种时候,我往往就在反复盘打手里不多的几个算珠。那些片段,说不定,也只是粗陋平常的样子,可被我反复的叙述磨出了光。我害怕这样的过度使用再继续下去,它们会日益磨损,最后成为不再能拿出来夸耀的泥灰。不仅在心里反复思量她的心意,我对自己的心意也开始不确定起来,斟出我心里的喜欢,放进各种容器里反复比对。过了这么久,这还能不能叫爱呢?我还能不能像初识的时候,奋力地说出“我迎向你就像迎向义无反顾的命运”呢?我还能不能再反复读着《战争与和平》里尼古拉说的“他觉得他面前这个人与众不同,比他见过的任何人都好,尤其是比他好”呢?

踌躇的时候又写了一首给她的诗,写的是犹疑和徘徊(《我忘记你》)。写的是“想象不出”——想象不出同样的沉默,“无法”——无法靠近你,“不能”——时间的长杆不能戳动什么,“难以”——难以分娩出一场倾斜的雨,“没办法”——没办法再悄悄地伏在空阔的回声底下了,“不得一应”——日子展眼即空 千呼不得一应。我几乎怀疑我要忘记你,但又如何真的能忘呢?“你是我侧近雪耳的细语轻言/你是挽满藤蔓的群星 坠落至我练习走路的千里明镜上/你是我钩在时间经纬上的所有亮线/你是夏日将溃、落满手稿、结彩张灯之河堤”当时改到这里哭了一次又一次。

八月应她的约,到了福建。出行前把《凉宫春日的忧郁2009》看到“漫无止境的八月”前,想让这大约八天的旅行无限循环下去。第一天淋了雨,一起骑车,在闽江两岸来回走了很久的路。虽然我只敢小心翼翼地说起我中学经常写诗,但之后四五年未曾写过,再次动笔已是两年前,再轻轻地说,因为两年前给你写了一首诗。虽然在她为我未来几天的旅程大约只能逛几个地方而感到遗憾时,我只敢小声地说那些都无所谓,我来是为了赴她的约。我只敢这样,小心翼翼地掠过我的爱。

走在桥上,她指着不太远的一栋楼:那是我的小学哦。当时不想听课,总是望着外面,看到这座桥。当时觉得好大好大呀,总是想着自己站在顶上,俯着身去看我的学校。

伏在桥栏杆上看闽江,看从桥面垂下极长的线钓鱼的中年人。我指着江岸边,说要不要去那儿坐一会儿再回家?坐下来,有一句没一句地聊着天。看见有人在夜游,游到看不见的暗处。

路上给她读了那首诗(《我忘记你》)。说,虽然很大程度上是给我自己写的…… 同时不停地望向别处,接一些无意义的话。又走了一段,重新接上话:不过也是写给你的,在一定程度上。哪儿是“一定程度上”啊,完完全全就是为她而写。可我不敢再说。

她领着我穿街过巷。“这条路下去就是我的初中。”“前面有一家我常喝的咖啡馆,晚上是酒吧。它对面就是我的幼儿园。”“我当时在这里高考。”“这是我的高中噢。每天一下课,我就飞速地穿过现在头顶这个天桥,去食堂吃饭,不喜欢太多人。”“即使高三也有在玩啊。每天到很早就是为了和同学聊天,在教室弹吉他唱歌。”

晚上沿着闽江骑车,经过鼓山大桥,高大的桥墩上爬满了植物。看着前面的她,看着大桥,有被巨大的幸福的电流击中的感觉。经过立交桥下,桥面长满了藤,垂下来。她骑车在我前面,伸手碰动藤蔓。我也伸手,碰了一碰。

在泉州,她穿过树叶枝丛指月圆给我看。街道微微倾斜,我们把月亮从右边走到了左边。我那天酒后说了好多好多的话。

跟朋友发消息说,我真的好难过。朋友说,喜欢的人就在眼前身边时,不要浪费时间去难过。

一起在江边骑车时,江边有很多人在唱歌。唱:“甜蜜的梦啊,谁都不会错过。”唱:“但愿你会记得,永远地记着,我们曾经拥有闪亮的日子。”是啊,我不会错过,也不会忘记。

临回家的前一天晚上,听到新歌《每次你走的时分》,哭得用枕头掩面。

每次到了你要走的時分/我的心都會痛一陣…/世上總有人純粹而聰敏/能夠明暸這情感/盼望你能被照顧得開心…/這種抽離和這種痴心/一秒即永恆(不留傷痕)

《八月》写的是这个夏天的失落,“四月折成的八月续上将尽的时辰/轻擦开星星在玻璃上哈成的雾气/我认出这个夏天闲置蒙尘的失落/在不结束的八月或四月的夜里/有了第一个蓄满空旷的秘密”。写的是凉宫春日式的对夏天结束的忧郁,想能一次次重来。愿意拿两份春天的时日来交换,交换那些一日日的失落。

今年夏天在她将去欧洲前,我把20年收到的那卷胶片拍完,去洗了出来。心里最念着的是那晚的合影,结果根本没能成像。不过还是捡了几张(学院路和资料馆),再加上两年前托人刻的两方印中的一方(当时就想着可以当离别时的礼物)给她寄了过去。

过了几天,收到她的消息。“……..再次看到那几条街也很感慨,去年因为封校等等原因,其实也再也没走过了。不过也挺好,好像都留在了回忆里。很感谢有你陪伴的大学三年,这份情谊对我来说很珍贵。转眼都要迎来新生活啦,祝接下来的日子一切顺利!”那方印也被她随身带着。

于是我这场漫长的单恋终于结束了,就像今年这漫长又漫长的假期也终有尽头。

题解:黑魂玩家应该都知道“如蜜”,那是穿越黑暗甬道后的豁开。是阳光与大海,弥散着长久静谧的处所。这段日子,就是我的“如蜜”。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…