千辛万险终于开了公众号@吃猪翻译 即使是猪也有学习的权力 全是个人翻译 基于创作共同协议(BY-NC)

从参与的焦虑到去国际化的过程

不久前,西方的艺术体系在整个中国都是被强烈关注和模仿的对象。从上世纪80年代开始了西方哲学著作和现代主义艺术作品积极的引进,这种单向交流形成的二元对立,一边是中国与传统,一边是现代与西方。在后毛时代的中国知识分子接受的进步性的历史叙事中,西欧和北美代表了中国被迫追赶的当代标准。正如艺术家、北京清华美院教授石崇所说,"80年代人们还处在学习的过程中,一边是西方古典艺术,一边是西方现代艺术。我们正处在这两个相互交织的过程中间。" 但从90年代开始,中国在全球经济地位的迅速提升,开启了一个去国际化的过程。自2008年全球经济衰退以来,这种最初难以察觉的转变更加清晰地浮现出来。因此,对于中国艺术从业者来说,当代艺术体系的全球化伴随着国际化的消失,无论是作为一种愿望还是作为一种视野。

在这几年里,去国际化已经演变成一种新的历史条件,影响着中国艺术从业者的思想和情感,尤其是1980年以后出生的人。和其他领域的同龄人一样,许多年轻的艺术家和批评家在年轻时就通过大量的英语培训项目接触到了西方文化,这是全球化的礼物。随着经济的发展出现的消费社会也不缺西方的概念和产品。高中毕业后,很多学生被送往北美和欧洲接受高等教育。在两个世界生活过的经历给了他们拒绝接受国际性领域和国际性话语的底气,并比前人更肯定地宣称中国和西方是平等的。对于中国社会和政治上正在发生的事情,人们有一种前所未有的信念和乐观,这意味着西方作为一个充满希望和进步的地方的形象已经消退。这样看来,去国际化的过程与去西方化的过程密不可分。随着中国现在成为世界第二大经济体,无论是在中国政府的言论中,还是普通民众的感受里,西方世界被平淡地描绘着,其民主价值观被视为衰退的模型。

2008年经济放缓,对中国艺术品的需求明显减少,尤其是海外市场。然而,国内市场却迅速反弹。在短短几年内,它不仅完全弥补了国际需求的损失,而且成为了一股强大的力量。目前中国国内的当代艺术市场由相对稳定的私人收藏家组成,并有大量的政府资源支持。一些藏家甚至开设了自己的博物馆,某些博物馆还得到地方政府的大幅租金减免甚至资金投资。这种趋势在上海尤为明显,上海市政府将2010年世博会剩余的许多场馆提供给有能力的个人,将其改造成由私人基金维护的博物馆和艺术场馆。政府还通过每年举办三次艺博会来支持该市蓬勃发展的艺博会文化。同时,在内容审查和意识形态控制方面,上海仍然是最严格的城市之一。和上海双年展一样,博览会在开幕前都要经过政府官员的全面检查。

随着全球活动中国人数的急剧增加,本地化让中国人逐渐拒绝西方影响的现实变得越来越难以察觉。在2013年的威尼斯双年展中,中国机构、出资人和艺术家举办了一百多个以中国艺术家和策展人为主题的展览。越来越多来自中国的画廊参加了伦敦、纽约、巴塞尔、马德里、新加坡、台北、香港等黄金地段的艺术博览会。

自2005年中国政府决定参加威尼斯双年展以来——但由于SARS的爆发而未能完全参加——政府一直在有意识地努力在国际上推广其当代艺术品牌。由政府支持的中国当代艺术的巡展已经并持续将在世界各地的博物馆和临时场所举办,其中最大规模的莫过于2015年夏天在德国举办的 "China 8"。8个展览在德国8个城市的9家博物馆同时开幕,展出了120位中国当代艺术家的500件作品。由库珀斯穆勒博物馆馆长沃尔特-斯梅林和北京中央美术学院院长范迪安共同指导,此次活动是中国艺术在德国最大的国家级展览。参展艺术家既有非官方艺术家,也有官方艺术家,其中包括杭州国立艺术学院院长徐江等人。这个活动旨在展示中国政府有足够开放的心态来认可和展示当代艺术。对于中国艺术界来说,作为一个稳定的推广者,政府提供了最为重要的平台和机会。然而,没有被讨论到的,是这种关系到底如何塑造艺术实践的方向。

中国当代艺术界的去国际化进一步掩盖了中国艺术体系在不断采用西方同行的术语和参照物的同时,又能赋予其中国化的解释。2001年,中国美术学院成立了新媒体艺术系,随后许多其他艺术院校也纷纷效仿。帮助推动这一变革的艺术家和老师们认为,这个隐藏的机遇可以产生更先进的课程,来摆脱现今教育机构保守和停滞的环境。这一举动私下里在80年代末欧洲出现的新媒体艺术相关的激进主义中找到了精神起源。但在公开场合下,新专业背后的艺术家和老师们却将其与当时中国全社会对新技术普遍的迷恋联系在一起。

2005年,实验艺术首次在北京中央美术学院开设专业,两年后作为一个系成立。2014年,它获得了半独立的院校地位,成为中央美术学院实验艺术学院。目前,全国约有十五所艺术院校在正式课程中开设了实验艺术课程。近十年来,"实验艺术 "被纳入中国艺术院校的课程体系,似乎是1978年邓小平的对外开放政策为外资进入中国扫清障碍而开始的过程中不可避免的一步。它体现了学院从单一的、现实主义的艺术生产模式中飞跃出来,进入更多样化的方法和培训实践,当然,这有助于中国艺术体系为更高级别的国际竞争做好准备。

中央美术学院实验艺术学院的三个使命是:梳理国际上现代艺术和当代艺术的理论与实践范例、在当代学术艺术教育中建立实验艺术的学术架构、和探索发起根植于中国特色的国际现代艺术潮流的可行途径。为了实现这样的愿景,中央美术学院实验艺术学院的老师们引导学生关注三件事。"传统语言翻译"、"实验艺术研究"、"物质语言表达"。作为学术成果的证明,中央美术学院实验艺术学院着重介绍了其毕业生和教授们对某些民间艺术传统所进行的已发表的研究,如书面汉语、传统农具,以及剪纸、皮影戏等工艺。民间艺术题材的选择,大多关注传统,轻易地回避了中国当代的社会、政治和思想问题。这种对民间艺术的重视旨在更新植根于50年代的僵化的苏联教学模式,同时证明了毛泽东1942年在延安,要求艺术为 "工农兵" 服务的讲话仍然对后世有持续的影响。虽然毛时代的民间艺术是传达政治信息的重要渠道,但今天它已不再表达任何独特的政治立场。这也是它被中央美术学院实验艺术学院官方选中的原因。

中国的全球化进程主要是以自己的方式和方法展开的,同时不断地引用西方的语言来唤起人们的共鸣和熟悉感。通过使用西方话语的术语,中国一方面投射出自己融入国际社会的形象,将自己的发展置于西方艺术史叙事之中,另一方面又坚持发展自己的身份,证明自己模式的合法性。这个过程充满了矛盾的情绪和野心。西方艺术体系有时是优越的、值得效仿的,有时又扮演了一个行使权力纳入或排除其展览、收藏和艺术史叙事中的中国艺术家的欺凌者的角色。中国艺术界对西方波动的情感源于艺术界自我定义和自我认知的焦虑。其最终的目标其实是要充分发展自己的主体性和建立独立的艺术体系,使得在复杂性和影响力上能与西方的相媲美。

自1989年——大约是在巴黎蓬皮杜中心举办 "Magiciens de la Terre" 展览的时候——中国当代艺术乘着艺术界全球化的浪潮,慢慢更多地出现在西方艺术机构举办的展览中。上世纪90年代,中国的艺术家、策展人、批评家、经销商积极在国外推广中国当代艺术这个品牌,同时也沉浸在以自己对西方艺术体系的认识和理解为基础的国内艺术体系建设中。他们往往把国内的问题归结为艺术体系不发达,缺乏商业运作和学术参与。他们感叹,中国艺术在国际艺术界就像一盘春卷——只是开胃菜,而从不作为主菜出现。

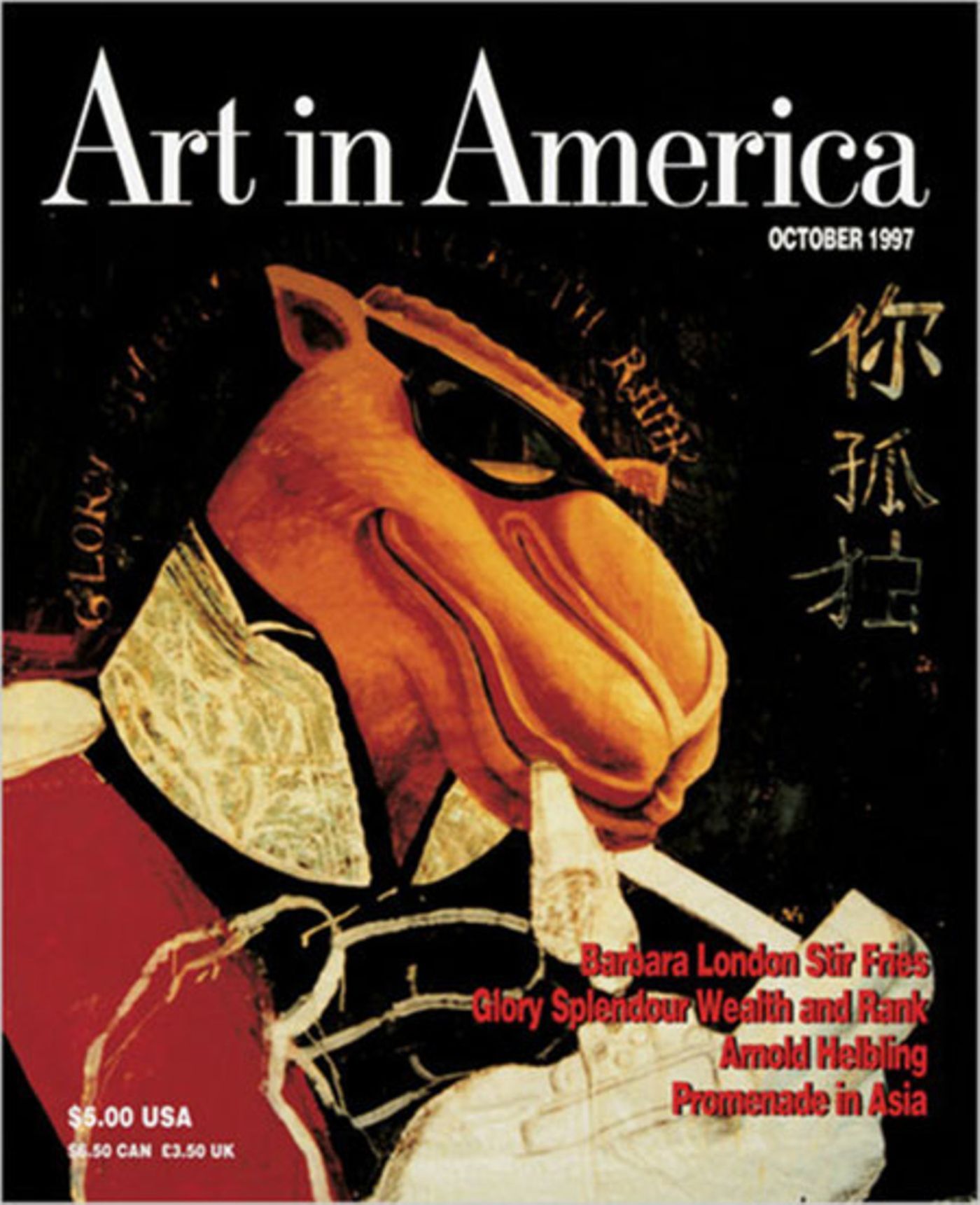

1995年至1998年,上海艺术家周铁海为《新闻周刊》、《闪电艺术》、《FACTS》、《美国艺术》等国际杂志创作了一系列7个假封面,将自己的艺术作品或自己的形象放在封面上。他意识到存在一个名单,艺术家要在其中才会受到博物馆和画廊的欢迎,才能得到艺术评论家的关注,才能被媒体重点报道。这个名单主要是西方的。周的系列作品灵感来源于发生在另一位艺术家工作室的一件事。一位正在做中国当代艺术家专题的法国摄影师参观这位艺术家的工作室,他坦言以前从未听说过这位艺术家。因此周意识到中国艺术家需要进入国际的展览和博物馆圈子,才会开始得到艺术界的认可。

1989年天安门广场示威后,当代艺术实践的边缘化和意识形态控制的加强加剧了中国艺术家对全球艺术市场的焦虑。当局和当代艺术家之间的关系非常紧张,他们的表演和展览经常被审查或关停。这两种焦虑——国内的审查制度和中国艺术家在全球艺术市场中的地位——形成了这一时期的中国艺术实践和思考。1996年,周铁海创作了一个名为《机场》的声音作品。它由从上海机场起飞的国际航班广播组成——"女士们,先生们,从上海飞往东京的949次航班已经开始登机"——在整个展览空间中播放。其中一则公告说,飞往卡塞尔的航班被推迟到下一年文献展举行。这件作品生动地表现了中国艺术家参与国际艺术活动的冲动。这一时期涌现的国际双年展给这些艺术家带来了希望,建立了超越当时西方的国家博物馆和艺术机构结构的国际化的新平台。

90年代的中国见证了国内艺术界从一个由理想主义的知识分子、激进的概念主义者、务实的革命者和天真的企业家组成的混合体逐渐成为只剩市场的信徒。当政府把市场和经济增长作为新的国家意识形态向各行各业推广时,知识分子和艺术家们却直接跳进了市场,并错误地认为它是通往更开放的社会的手段。实事求是地说,艺术的市场化也向政府证明了艺术是有价值的,从而使艺术在中国有了合法的地位。当时的改革自由派想象着一个由市场驱动的社会从国家中解放出来。然而,政府却利用这种对自由市场的热情,将大量的知识分子和受过教育的精英融入到依赖于政治准入和特权的经济活动中。一些本来会走上街头的人,却投入到政治稳定中。

当时,国营艺术杂志用相当大的篇幅报道艺术博览会的情况和拍卖价格的清单。前西方艺术史书的译者和新兴的艺术评论家们开始组织一个旨在模仿威尼斯双年展的双年展,尤其看中其作为交易平台的起源。他们还试图创办一本名为《艺术市场》的艺术杂志,核心任务是促进艺术界的市场话语权。其中有些观点似乎是对西方艺术体系实践的错误理解和错误翻译,但却在中国产生了深远的影响。人们对 "商业" 的概念和语言和它唤起了某种形式化的东西感到兴奋——不仅仅是一种文化和理想主义的追求,而是一种规范的、有序的、高效的、可以认真对待的、赚钱的东西。这种商业思维在中国艺术界蔓延开来。

因此,关于这一时期的普遍认知和历史叙述,主要被艺术评论家和经销商的神化和推动的,少数中国艺术运动所获得的市场成功和国际认可。伴随着全球参与度的提升,另一种不安也很快给中国艺术界蒙上了阴影。正如艺术家张培力所言:

我很羡慕明朝之前的那些中国画家。他们多少有些自由。中国文化和西方的接触没有那么多。那时西方文化对中国的渗透非常缓慢。明朝以后,传教士越来越多。以前很多艺术家都是宫廷画师。后来西方绘画开始进入。明朝以前在中国工作的艺术家可能不用担心什么是中国的。像西方很多艺术家一样,他们认为最重要的是 "什么是我",而不是去考虑 "什么是中国的,什么是法国的"。

由于接触增多,中西文化之间的冲突加剧,许多中国艺术家在这种接触中经历了不同程度的不适。艺术家张晓刚说,在他结束对欧洲博物馆的长期访问回到中国后,很难继续进行艺术创作:

我当时对中国发生的事情不感兴趣。我的整个大脑都沉浸在西方的世界里。我一直在想,中国不可能达到同样的水平,而且才刚刚开始。我没有关注这里发生的事情。我当时专注于寻找自己的位置,甚至开始思考是否应该继续画画。

这种不安不仅来自于参与进国际艺术界的压力越来越大。它还来自于中国艺术体系的重压,由于国内艺术市场的成功,中国艺术体系正在走向成熟。一些中国艺术家感到不安,以至于他们决定完全退出艺术界。1996年,来自上海的艺术家钱伟康拍摄了他的最后一部录像作品《呼吸,呼吸》,在这部作品中,重复的马桶冲水声打破了电视广告、满是广告的街景以及钱伟康的艺术家朋友们聚会和其他社交活动的镜头。此后,钱没有再创作任何类似视觉艺术的作品,也没有参加任何展览或艺术活动。他也拒绝指示策展人如何处理他90年代制作的场景装置,最后这些装置因没有放置空间而被销毁。

从那时起,由于中国经济的飞速发展和国际影响力的不断提升,中国成为了世界各地许多艺术展览的主题,例如,由 Julia Peyton-Jones、Gunnar B. Kvaran 和 Hans Ulrich Obrist 共同策划的 "中国电站",在2006年至2010年期间,在欧洲的各个地方进行了巡回展出。在西方,类似的展览很多。我被邀请去西方艺术机构组织的许多会议上讲中国的事情,到了一定程度,我开始厌倦了。在这股把中国作为一个奇特的社会、政治、文化现象单列出来研究和展览的浪潮中,个体艺术家被规范化,也不可避免地被中国的集体身份所禁锢。

在中国,艺术界在涉及政治问题时的沉默是当今艺术生产和话语的最显著特征之一。如前文所述,这种沉默源于政府日益增加的对国内艺术市场发展的支持和对中国艺术海外展览的推动。从过去几十年来它所实施的以市场为导向的政治和法律改革来看,中国政府并没有真正的兴趣去发展一种可以向世界其他地方倡导和推广的社会模式,或者把这种模式带到未来。同样,中国艺术界也没有对未来的憧憬,只关心自身利益和自身安全。因此,中国当代艺术界并没有摆脱政府狭隘的政治视野,反而陷入了自我孤立和傲慢。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…