自言自语

穿墙往事

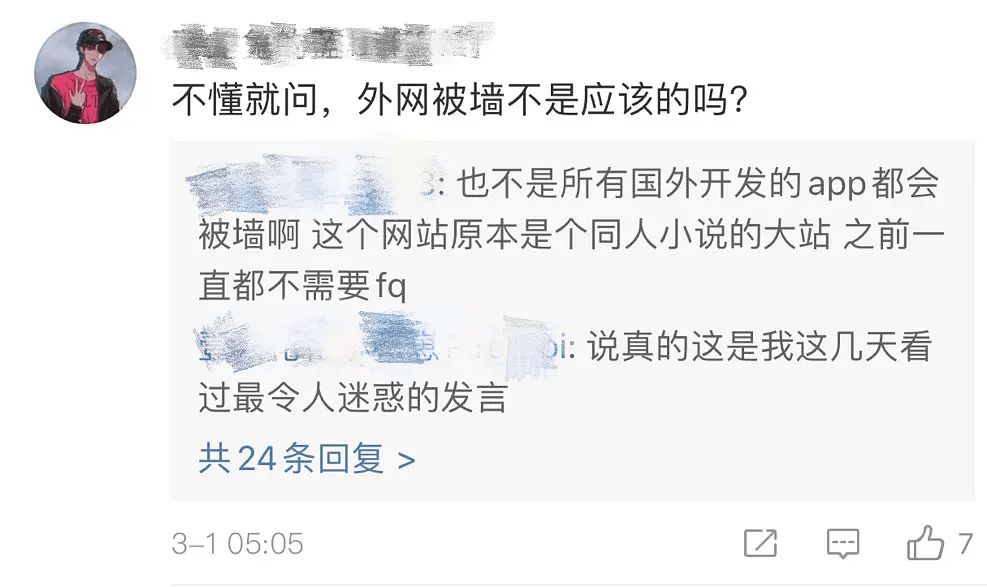

最近互联网世界流传着两张让人感慨万千的图片。一张来自00后饭圈,肖战粉丝举报导致亚文化网站Ao3被封,千禧一代困惑地问:“不懂就问,外网被墙不是应该的吗?”

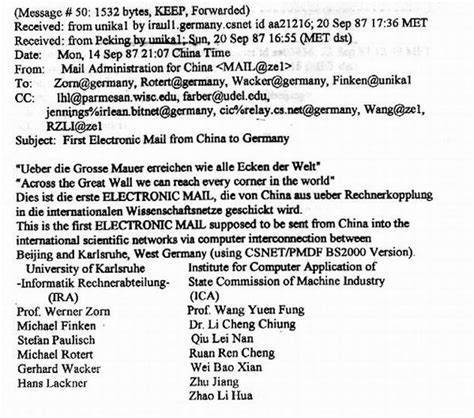

另一张是1987年中国发出的第一封电子邮件内容。这封发往德国,标志中国成功接入互联网的邮件里写着:“Across the Great Wall we can reach every corner in the world”

两张图片指涉的内容,跨越30多年的时间刻度,分别站在保守和开放的两级,勾勒出几十年间社会文化变迁的轨迹。开放与保守这两条相悖的激流,分别走向干涸和汹涌。

设立墙的目的应该已经达到了,它成功地让新一代人不假思索地接受,从不质疑其存在的合理性,安于在局域网内自娱自乐,self-censorship。

新一代的互联网原住民搜索用百度,聊天有微信,社交用微博,看剧优爱腾,社交用微博,邮箱用QQ,购物用淘宝京东,吃喝玩乐的需求,应有尽有,翻墙又有什么必要。

曾经见证享受过开放、自由互联网世界的遗民,也不得不与墙共处,在物理和虚拟世界里穿梭。这些年,墙越建越高,梯子也越搭越长,就像玩一个猫捉老鼠的游戏,游戏版本不断更新,只要你还想看看外面的世界,那就必须玩下去。

—

不知不觉,在墙边生活了十几年,我已经老到成为一个中年人,可以说说这十来年的穿墙见闻。

起初是感受不到wall的。

2006年,中考结束的暑假,当时关系要好的网友开始准备托福和SAT考试,他热切推荐我注册Facebook,他说这是哈佛的学生创建的交友网站,特别酷。

那是我真正意义上开始跳脱原有的圈子实现网络互联,对于15岁的少女而言一个崭新的世界就此展开。

Surf the internet是上网的英文表达,彼时上网确实如冲浪一般心潮澎湃,有惊叹:原来全世界的高中生都有相同的烦恼,有期待:大学生活看起来如此绚烂多姿令人神往,也有……怀疑,广场的照片从未被历史课本提及,是不是有声音被刻意遗忘或不准发出,历史叙述的逻辑到底是什么样的呢?

那时,我最大的乐趣有两个,一是周末在家随意打开一个维基页面,像滚雪球一样往下搜索,常常有新发现。二是到FB和Youtube 追踪我的偶像Vienna Teng的周边新闻、演出动态,那是我离偶像最近的时刻。

愉快地用Google搜索资讯,用没有垃圾邮件骚扰、轻巧安全的Gmail接收邮件,有疑问随时用Wikipedia查询,通过Facebook交朋友,在Twitter上围观大佬,用没有广告的youtube看视频,对我们这代人来说,这些曾经是像呼吸一样自然的日常。

—

等到2009年,我开始上大学,Facebook、Twitter相继被封,高墙树立,我们被限定在局域网里活动。封锁是以保护为名进行的,阻隔那些不利于国民心态的危险信息。对此,大家都有心照不宣的解读。

FB、Twitter这类基于人际关系的国际化产品多少有些水土不服,人人和新浪微博成为更好的替代。那时正是中文互联网思想最激荡飞扬的年代,观点、立场的碰撞处处皆是,公共知识分子不吝表达,大有给所有网民上公民课的决心。

要翻出去也没那么难,一个免费且简单的代理就能办到,只要默契地不去搜索某些限定词,就不会有被断网的危险。必备的学习工具Google还可以使用。

历史系的学生必须擅长搜集资料。上图书馆资料搜索课程,培训老师耳提面命如何使用数据库、如何用Google找到学术资料。其实不用老师说我们也知道,同样是搜索引擎,百度能搜索到的资料像荒漠一样贫乏,充斥大量网络垃圾。而Google则是一个好的领路人,只要你给出恰当的提示,它会带你抵达足够深远的地方。

与此同时,阻隔的力度在不断加强。2010年,因为各种无法言说的因素,Google决定退出中国市场,当时有网友自发前往谷歌中国总部所在地悼念。紧接着Gmail也出现大规模延迟,渐渐不能用了。

不管是自由世界的“危险信息”还是有价值的学术资料,都不加区别地挡在高墙之外。免费的代理已经不好用了,我花钱买了一个VPS,才勉强没有和世界失联。义愤填膺的愤怒渐渐变成一种茫然无力的心态,谁也无法预见封锁的期限和边界。

—

尽管政府从来没有公开承认Great Firewall的存在,但大家都知道方校长是它的爸爸。方校长著名的讲话《五个层面解读国家信息安全保障体系》,强调“一定要有一个信息安全法,有了这个核心你才能做一系列的工作。”中立的技术被国家意志定义且运用,GFW的存在感越来越强,限制也越来越多。

普通人的愤怒在2011年得到一次释放——方校长在武大参加学术活动时,被人扔鞋砸鸡蛋了!

前两天学姐问我记不记得这件事,那可太记得啦,我想当时在校的每个武大人都不太可能忘记。

当年学校并没有发出方校长将造访武大的公开消息,计院也只是挂出欢迎863计划项目验收专家莅临指导的横幅。不过方校长要来的消息还是在网上传开了,人人、微博、Twitter炸锅一样热闹。Twitter网友发起了一个“随手扔方校长解救中国互联网的活动”,悬赏的奖品从VPN帐号、迪斯尼门票、IPAD一路追加到美女拥抱。

我并不在活动现场,只记得那天整个学校的氛围蠢蠢欲动,大家口耳相传都在期待勇士的出现。吃过午饭我路过计院去工学部上课,计院大楼外停着警车,门口站着许多保安。下课后一上人人才知道,真有人成功朝方校长投递了皮鞋和鸡蛋,并且顺利离开现场。还有人说,自己举着“404 NOT FOUND"的标语去计院,被立刻请出去了。

扔鞋的勇士据说是武大的也有人说是华科的,神秘极了,学校事后的处理非常低调,有人肯定这位勇士没有受到任何处分。坊间的传闻是方校长对此非常生气,怒斥主办方:“听说他们在讲座之前就在Twitter上讨论这个事情了,你们怎么没有一点应对措施?”主办方一脸无辜地回答:“那个网站我们打不开,被屏蔽了,不知道他们说了什么。”

那次狂欢一样的扔鞋事件像焰火一般闪现又消失了。现实没有改变,愤怒没有用,无力依旧是无力,墙变高了,翻墙的成本也跟着变高。VPS不太好用,我开始花钱购买VPN。

—

2013年。我到台湾读研,脱离被束缚的环境,确实享受很长时间的便利。我接收到更加纷繁复杂的信息,从中对比、判断、选择,试图找出背后的叙述逻辑,这是传播学院要求的功课,也有自我训练的决心。

但生活依然离不开梯子。到了新地方,我发现墙不仅阻隔我们看世界,也阻隔外面的人看我们。有时候为了查资料或者emmmm 看视频,不得不借助工具翻回墙内。我猜想unblock youku应该是在外读书学子的标配。

穿墙的难度在无声中加强,学校的专用VPN慢慢变得不太好用,放假回家要事先备好几个梯子,有时连上VPN可以使用Google学术搜索,但一旦上FB,网络就立马被掐断。当时我用的手机是Nexus 5,这款谷歌推出的手机,一回到大陆就变成只能打电话的砖头。

在规训中我习得一套心得,每逢重大的活动会议的时候,梯子往往会失灵,只需等待风声紧迫的日子过去;重要的资料要备份在硬盘,dropbox没法用,百度网盘不值得信任,因为难保下一秒就404;聊天时有些话点到为止,不触碰敏感词,以免引来不必要的麻烦……

曾有人说,中国有世界上最多的网民,但是世界却听不到中国网民的声音。这句话并不太准确,中国网民的声音被有选择地代表和输出了。那几年,我见过新华社对外发出制作精良的文宣视频,迎合西方世界的审美,据说出自留洋回来的员工之手;也见证过几次帝吧出征血洗FB的盛况,狂热的民族主义浪潮让人晕眩。

我的硕论研究陆生社交媒体的使用与跨文化沟通,Wall的存在影响着我们这一代人,它的可怕之处不仅限缩看世界的眼界,而在于不自觉地让人处于self-censorship与偏见之中,从而对外界缺乏反思性的认识,我们渐渐变得迟钝,也慢慢在心里筑起了高墙。

30年前,Tim Berners-Lee创建万维网,希望构建一个信息互通的web世界,方便使用者传递分享信息。

自由开放的互联网世界确实存在过的,那种景象令人着迷,信息与知识以无法想象的速度传递,观点在碰撞、立场在撕扯,同温层还没那么牢固,互相倾听的沟通在进行。

可是在政治和商业的相互掣肘之下,今天的互联网离开放、自由越来越远:人为构建的墙把我们阻隔在世界之外,我们只被允许获得经过挑选的信息,而其他的则不被允许知道。年轻一代习惯了这种模式,他们问外网被墙被封不是应该的吗?问题是,他们已经看不到房间里的大象。

另一头的资本世界,Google、FB、腾讯、阿里互联网巨头出于商业目的争相圈地,把互联网世界割裂成一个个无法串联的孤岛,平台间是互相封锁的,你不得不在来回迁徙。用户使用轨迹、隐私被一再侵犯,作为使用者的我们,甚至掌握不了自身数据的管理权,炸号、封锁可能发生在每一个人身上。

设立万维网的初衷早已被破坏,谁也无法阻止。令人难过的是,你见证过它的美好,又不得不面对它毁灭的过程。Across the Great Wall we can reach every corner in the world就这样成为了历史。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…