愛人、愛蟲、愛植物、愛礦物、愛月亮、愛天上的星體。工作雜食者、詩文創作者,也畫圖、寫書法、做手作。獨立出版口袋詩集《我不像月亮一樣強壯》。

那間靠近天空的違建畫室

現在回想起來,那間畫室應該是違建。

我小學念的是美術班,五年級時,雖然學校一星期有八節各式各樣的美術課可以上,但我發現,同學陳阿詩和吳小華,都會帶著不是在課堂上畫的圖來學校,那些畫裡的東西比在課堂畫的更有趣。

我問:「你們回家都還會自己畫這些喔?」

她們搖搖頭說:「這是在姜老師的畫室畫的。」

我想跟她們一起畫這些有趣的東西,我想跟她們一起玩。於是,某個星期六中午放學(那時候台灣還沒實施周休二日,週六是上半天課)吃過飯之後,我跟著她們去那個畫室。

那是小巷子裡的舊樓房,進門之後要先爬上二樓、三樓,再登上一個窄窄的鐵樓梯,上頂樓。畫室到了。

我抱著一袋用花格子帆布包裝的畫用具站著,看著這間「鐵厝」--有冷氣,有木板牆(強的隔板頂端還有鏤空雕花,當年最普遍的隔間建材),有很多畫,還有一些四處隨意坐著畫畫的小孩。

老師說:「你拿一張椅子座陳阿詩旁邊……要裝水的話可以去陽台。」

陽台有個水龍頭,沒有洗手槽,地上有排水孔,以排水孔為中心,四周有五顏六色輻射狀的水流痕跡,看得出有人經年累月在這裡倒過一桶桶的洗筆水。

這一定是頂樓加蓋的違建。

我拿到一張紙、一個畫板、一個板凳,還有自己的水袋、筆、調色盤、一管管水彩。老師說:「你畫什麼都好,先構圖好了」。但我想不出來要畫什麼。

老師問我:「你去過自助餐店嗎?」

當然,媽媽都會帶我去裝便當啊。那時我的身高跟餐台差不多,以平視的角度幾乎看不見上面的菜色,抬頭看得最清楚的,就是掛在天花板下轉轉轉的紅繩子--用來趕蒼蠅的裝置。

「那你就畫自助餐店吧!」老師說。

我憑著記憶與想像,開始用鉛筆構圖。

我開始跟班上同學陳阿詩、吳小華、官大弘一樣,也變成這群在違建裡畫畫的小孩。

但我們每個人又都不一樣。我們紙上的主題都不同,完成的進度也不同,筆下的風格也相差很多:陳阿詩的東西有種有小大人的成熟感;吳小華的造型和顏色都很豪邁;官大弘是男生,總是坐得離我們女生遠一點,但畫室牆上有一張他二年級時畫的「嘉義公園火車頭」,是被裱框起來的,雖然看起來線條有點幼稚(因為是二年級畫的嘛),但據說曾得到很厲害的獎項,好像是「世界兒童畫展」。

我還看不出自己的風格,但我知道我喜歡在這裡畫畫。我認真地營造自助餐店裡老闆和伙計忙碌的紛圍,為每一桌吃飯的客人編故事。

畫室前方的櫃子上,有一台錄放音機,每次上課都重複播放幾卷「司馬中原講鬼」的錄音帶。老師實在太聰明,大家都愛聽鬼故事,一邊畫一邊聽,小朋友就不會愛講話了,就算真的想跟旁邊的人討論聊天,也會放低音量,深怕破壞了大家聽鬼故事的氣氛。我到現在都還記得幾個錄音帶裡的橋段(例如:某某某的屍體赤條條地掛在吊豬肉的勾子上!),還有司馬中原不疾不徐卻揪著人心的語調。

下課時,是接近日落的時間。倒完水、收好東西,走下那個窄窄的鐵樓梯、再下三樓二樓的樓梯,到了一樓客廳,此時,老師家通常還沒有人開燈。暗暗的客廳裡,有好多打氣桶和已打氣、未打氣的氣球。老師的弟弟是做氣球生意的--那種金色銀色閃閃亮亮、上有彩繪印刷的氣球。當時我覺得,這種氣球只有台北或是百貨公司才有的,好高級,比黃金還高級。老師用「畫畫集點送氣球」的方式鼓勵大家多畫畫,我曾換到一個很小的、圓形、直徑大概只有15公分的氣球,上面印了加菲貓。我保存了好久好久,氣都消了,我還留著那層銀漆和彩繪都掉落了的皮。(這種氣球到目前為止我只擁有過兩個,第二個是十幾年後,那時的情人節禮物,也是直徑15公分左右,愛心型,一面紅色一面銀色,當時我也覺得好高級,比鑽石還高級,跟那顆加菲貓氣球一樣。)

這鐵定是一間頂樓加蓋、沒有立案的教學場地。但對我們這群在違建裡畫畫的小孩來說,這是靠近天空的小天地。這裡沒有時間表、沒有壓力,每個人都可以慢慢磨自己的畫,樹上的每條紋路、小狗的每根毛、地板的每塊瓷磚,不論你要大筆揮、或是一筆一筆慢慢描都行。四開大小的一張畫,要塗上一個學期也沒人管你,老師不會催。如果完成了一張 ,剛好遇上了某某比賽、某某美展送件時間,老師就自己幫學生送去參展。偶爾會在幾個月、或是一個學期後,當你已經又磨完了幾張畫,老師突然拿了一張獎狀、或一本紀念畫冊給你,說你上次那張圖得獎了。你接過獎狀很開心,但卻有點想不起來到底是哪一張圖。

我就這樣每個星期六下午來這裡畫著畫著,面對爸媽詢問「你有沒有畫得比較好啊」也不知該回答什麼,但我知道要跟二年級或三年級的學弟妹說:「不要用王樣水彩,那顏色很醜,絕對畫不漂亮。要買飛龍牌的,或是櫻花的。」還有,吳小華很喜歡借我某枝筆桿短短的水彩筆,我們一致認為這枝非常好畫,還幫它取了一個暱稱,叫做「小短腿」。

畫室裡還有一間木板嗝起來的小房間,像是儲藏室,裡面堆著很多老師以前的大作品。偶爾,老師會要六年級的學長姐進去畫--就只有六年級的才可以去!某年暑假過後,原本六年級的那些學長姐都沒再來了,我、陳阿詩、吳小華、官大弘(還有後來加入的孫小毛)終於可以進去了。我在那個小包廂裡,一邊繼續之前各自未完成的畫,一邊拿著水彩筆逼問官大弘到底還有沒有喜歡丘純純。

等到要接近考國中美術班的時候,老師開始在那個小包廂中間布置一個方桌,一群人圍著桌子,上面擺著假蘋果、假香蕉、假葡萄、假麵包(都是蠟做的,很硬,不能吃)。這時候,每個人畫紙上突然都變成一樣的靜物了,每個物體在陰暗面都要有影子,每個影子的斜度都要一樣,構圖完之後記得要在補畫上桌線, 一張八開靜物畫要在固定的時間內完成……

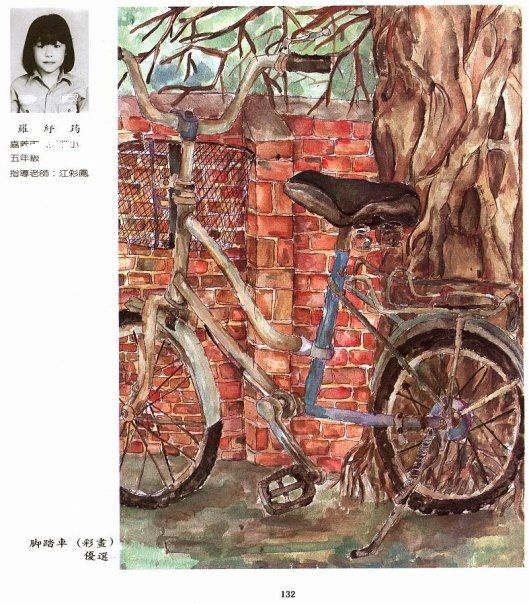

我們只知道,畫的東西不一樣了,心裡某部分不一樣了,但說不清是什麼。我們籠罩在即將長大的喜悅、與進入下一階段的期待中,沒空去理會其他感覺。我們馬上把原本的兒童畫丟在一邊,把本來在畫的公園火車頭、自助餐、腳踏車丟在一邊,把各種奇妙卻難登大雅之堂的馬糞紙、西卡紙丟在一邊,開始用聽起來很專業的水彩紙、素描紙,還會因無意間買到較高級的日本水彩紙而頗為自豪。

我現在才知道,我們某部分的童真,某部分的自由,就在開始畫靜物畫的時候,已經失去了。取代的是,制度、壓力與社會期待最初加在我們身上的樣貌。

司馬中原講鬼bye,那張用玫瑰色和藍色調成背景色的「自助餐」bye,只有樂趣卻沒有時間表與進度表的生活bye,頂樓加蓋裡畫畫的小孩bye......任何有機會阻擋我們往前變成一個「有成就的大人」的東西,都是路上的違建,都要拆除,都要bye-bye。

現在,我不知道那間畫室還在不在。

那間靠近天空的畫室真的是違建嗎?

還是,此刻我們走著的、認為是正軌的路,還有一路上看似蓋得穩穩的建築,其實是才是自己生命中真正的違建,等著我們去拆除剷平呢?

違建畫室,不要bye。

-------

送給那些曾在學校和畫室一起與我畫畫的男孩女孩。不論你們的名字有沒有出現在裡面。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…