马特是真名,历史文化探访者,个人网站www.tiexiuyugudao.com,微信公号:斗量之海。

塔什干旧游记:苏联社会主义建设的中亚样板

这是一篇旧文,2019年乌兹别克斯坦旅行,这次旅行是我在疫情前最后一次国外旅行,也收录在我的书《盲目流动》中。

很多来到塔什干的外国人会觉得这座城市并不如他们想象中的那么“中亚”,而更像是一座高加索或者巴尔干城市,他们的感受是对的。

塔什干历史很久,早在托勒密的记载中,他认为欧洲与亚洲中间存在一座石塔,是丝绸之路的重要地标,这座石塔指的就是塔什干。在中国古代的记载中,塔什干是昭武九姓中的石国,西域贸易路线重要一站。

但是,我们今天看到的这座城市却是很现代的,今天的塔什干与俄国入侵中亚有密切的关系,是一座整个儿被俄化翻新过的城市。1865年俄国占领了当时处于浩罕汗国统治下的塔什干,开始设立军事营地和移民定居点。1889年跨里海铁路修建到塔什干,带来了稳定的工人群体和工业化。

这座城市本身传统遗留较少,苏维埃政权基础稳固,十月革命后,塔什干成为了突厥斯坦苏维埃社会主义自治共和国的首都,1930年又取代撒马尔罕成为1924年成立的乌兹别克苏维埃社会主义共和国的首都。

在苏联时代,塔什干是中亚社会主义建设的范本,被作为社会主义制度在中亚民族地区优越性的体现。第二次世界大战期间,很多苏联的工业化建设被迁移到当时作为大后方生产基地的塔什干,战后很多工人和工厂留在这里,成为塔什干工业发展的重要基础。

一些来到乌兹别克斯坦的游客总是会忽略塔什干,把这里当成一个落脚的中转,然后前往撒马尔罕和布哈拉两座古城。其实几座古城的历史过于遥远,经过无数次摧毁和重建,早已变成旅游商品大市场,塔什干才是一座本地人生活的城市,聚集了这个国家近代很多重要的历史,适合走街窜巷细细挖掘。

塔什干作为中亚唯二有地铁的城市,地铁却没有连接到机场。我经阿斯塔纳转机到塔什干,走出机场躲开成群喊高价的出租车司机之后,乘坐小巴到达市区。小巴车是这里主要的公共交通工具,巴士站通常带一个小商店,有的还有快餐店。

我沿途望向窗外,路旁的招牌上都是西里尔字母的俄文和拉丁字母的乌兹别克文,成排整整齐齐的现代主义建筑,点缀着我很熟悉的社会主义民族文化景观,俨然停留在苏联时代。路上行驶着拉达轿车,我在很小的时候见过这种轿车,时尚是一个循环,今天再看到这种轿车,我颇为欣赏它的设计美感。

下了小巴之后转地铁,塔什干的地铁曾经是重要的战略地点,长期以来禁止拍照,也是在前总统卡里莫夫去世后解禁。对于游客来说这是个非常好的消息,塔什干不同的地铁站中绘制了不同的墙面,有一些是乌兹别克传统风格,还有一些更具现代化,这些墙面的装饰值得欣赏一下,唯一的缺点就是地铁站内没有网络信号。塔什干的地铁是老式蓝色或绿色的车厢,行驶起来晃动很大,像坐公交车一样,地铁站内灯光也非常昏暗,但这倒是个不错的体验,相比起来北京地铁的光线就过于刺眼了。

在乌兹别克斯坦的这些天里,偶尔和当地人聊天,都觉得卡里莫夫死后社会开放了很多,也有了更多希望,一些曾经的特权贪腐和暴政也在被调查,一个国家领导人给民众留下的最好印象竟然是他的去世。

苏联城市规划中,中心广场附近往往是重要的博物馆、剧院、礼堂和政府大楼等等,塔什干也是这样设计的。我走出地铁站前往帖木儿广场,这座广场的历史可以追溯到1882年,在乌兹别克斯坦独立后,1994年广场以帖木儿大帝的名字重新命名。我经过现代主义风格极致如巨大纪念碑一样的乌兹别克斯坦酒店,在路口看到了广场两座标志性的钟楼,一座建于1947年,另一座建于2009年,这是为了纪念在第二次世界大战中牺牲的43万乌兹别克士兵。

穿过环形马路,我来到帖木儿广场中央的雕像旁,这里最初的雕像是俄国突厥斯坦总督考夫曼,后来是斯大林,再后来是马克思,而现在,在这座城市地理和意识形态的双重中心屹立着骑马的帖木儿大帝雕像。

乌兹别克斯坦脱离苏联之后,需要一个崇拜象征来重塑自己的民族国家意识,帖木儿大帝无疑是这片土地上最具代表性的人物,虽然他并不是乌兹别克人,而是一个热衷于波斯文化的突厥化蒙古人,但这并不妨碍首都的中心广场上以他为核心建立新的历史叙事。

我离开帖木儿广场,朝西南走入一条小街,这条街道向西一直连接到独立广场。沿着这条小街散步是颇为惬意的事情,这片街区可能是塔什干最闲适的地方,周围有很多咖啡亭子和餐馆,还可以欣赏街头艺术家的表演,下午之后这里会聚集起很多游戏摊子。

在一个十字路口吸引我目光的是一小群画家,他们在这里为过往的人绘制肖像。小街两边摆放着成排的画作,当地的画家或者画贩子在这里展示交易。另有一排是旧货买卖,大部分是苏联时期的旧书报、纪念章、邮票等等,非常吸引外国人,尤其是那些富有的中国人,他们成批买下苏联人民的精神文化遗产。

在这片街区漫步只会让人觉得这是一座俄罗斯城市,形成这种街景最直接的原因是1966年的大地震。大部分老城区的建筑都在地震中被摧毁,重建后的塔什干成为了苏联在东方的样板,宽阔的街道、绿化茂盛的广场和公园、街头人物纪念碑、喷泉、运河、剧院和成排的公寓楼。

在今天的塔什干已经很难看到中亚老城的遗迹,虽然经过将近30年的去苏联化,统治者无比想要树立更属于乌兹别克民族的样式,但塔什干还是像一座典型的苏联城市。这或许也体现了乌兹别克斯坦的国家领导人无法找到苏联思维和审美之外的替代品,尽管他们并不喜欢苏联而试图变成一个民族国家,但呈现新的意识形态的方式却还是苏联式的。

这一点解释了我在乌兹别克斯坦的旅途中总是有莫名的亲切感,因为中国也是如此,在不舍得放弃但也不敢宣扬的革命叙事审美与拙劣浮夸的民族叙事审美之间摇摆。乌兹别克斯坦尚且有一个明确的思路,想要去除旧的苏联印记,塑造新的乌兹别克民族国家,中国在这一点上似乎更复杂而混乱的,不知道该去除旧的什么,和塑造新的什么。

我走过这条布满艺术家和旧货市场的街道,在贯穿城市南北的河流东岸,一座华丽的俄国新古典主义建筑吸引了我。这座建筑被称为罗曼诺夫王子宫(Palace of Prince Romanov),是为尼古拉·康斯坦丁诺维奇·罗曼诺夫大公(Grand Duke Nicholas Constantinovich)建造的。1919年这座建筑被国有化作为博物馆,1935年成为列宁青年先锋宫,在1980年代重新开放用来展示大公的珠宝收藏。

院子锁着大门,在乌兹别克斯坦独立后,外交部把这里用于举行招待宴会,不对一般游客开放。我透过栏杆往里看,正面院子里有一座干涸的喷泉,被环形小径围绕着,建筑棕色墙面配以灰色的屋顶,中间是一个带平台的塔楼,在背后的院子里有鹿、狗和青蛙的雕像。

这座建筑的主人是一个颇为有趣的人物,尼古拉·康斯坦丁诺维奇·罗曼诺夫是沙皇尼古拉二世的表弟,也是沙皇尼古拉一世的孙子。他1850年出生于圣彼得堡,是康斯坦丁大公的长子,由于与一个美国女人的恋情背叛了家人,从母亲的圣像中偷走了三颗钻石,这让他被放逐到塔什干。

然而这次放逐对尼古拉·康斯坦丁诺维奇来说或许是一次自由的解放,至少他在塔什干充满热情地做了很多有价值的事情,他的灵魂似乎就该属于这里。他用个人财富帮助改善塔什干的环境,积极主持灌溉工程,修建了两条大运河和现代化的工厂,并将商业收入用于购买艺术品,1890年他下令建造这座宫殿也是为了展示自己的艺术品收藏。

尼古拉·康斯坦丁诺维奇在1918年年初去世,最精彩的部分是在末代沙皇尼古拉二世一家被处决之后,这个被放逐的成员留下了罗曼诺夫家族在苏联唯二的子嗣:他的孙子基里尔·亚历山大洛维奇·伊斯坎德尔·罗曼诺夫王子(Kirill Alexandrovich Iskander Romanov),和孙女娜塔莉亚·亚历山大罗夫娜·伊斯坎德尔·罗曼诺娃公主(Natalia Alexandrovna Iskander Romanova)。

1924年,基里尔和娜塔莉亚与母亲一起搬到了莫斯科,他们的母亲嫁给了尼古拉斯·安德罗索夫,两个孩子也就改姓为安德罗索夫和安德罗索娃。或许是改姓保护了他们,作为仅有的两个留在苏联的罗曼诺夫后裔,基里尔和娜塔莉亚一生都平安生活。

基里尔在1992年去世,娜塔莉亚更为传奇,上世纪30年代她成为了一名职业摩托车手,但因为罗曼诺夫后裔的身份暴露,不得不为秘密警察工作。二战后,她由于表现优秀而获得了一些自由,继续自己的摩托车手生涯,1999年以82岁去世。

罗曼诺夫家族中不受待见的一个坏小子被放逐到边疆,却大显身手做出了一番事业。当皇族一家被处决后,这个坏小子的后代竟然成为了宝贵的血脉遗留,他的孙辈亲眼见到了苏联解体,这就是造化弄人。

我从这片街区走到火车站,火车站旁边是铁路博物馆,可以看到很多塔什干的老火车,有一段铁路上还有供游人乘坐的老式蒸汽机车。我看到在铁路博物馆门口有一个白鹤的雕像,乌兹别克斯坦很多城市都有白鹤的标志,让我想起一首苏联歌曲《白鹤》,“有时候我觉得那些没有从战场归来的军人们,他们不是埋在大地上,他们已变成白鹤,向远方飞翔”。

在火车站南边不远的是东正教圣母升天大教堂(Cathedral of the Assumption of the Virgin),也是这座城市的东正教社区中心。去任何城市旅行我都会关注到少数族群社区,在中国这个官方主张无神论,民间大多为佛教、道教和泛神信仰的国家,我喜欢寻找伊斯兰教的痕迹,而到了穆斯林民族为主的国家,我则更关注基督徒社区。

虽然圣母升天大教堂完全开放给游客,但并不是纯粹的景点,这是让我颇感欣慰的事情。教堂非常醒目,天蓝色的外墙,白色墙边和柱子,金色尖顶,俨然是童话中的建筑。这种天蓝色与白色的搭配不同于我之前在东北见过的以暗红色、棕色和绿色为主,我很好奇这种略显得轻巧的配色。

一进大门我就闻到了一股焚烧香料的味道,即便我来的时候不是弥撒时间,却有很多俄族人在这里祷告,教堂内也有神职人员。而且,教堂里的信徒不只有老年人,还有很多年轻人,这是一个宗教社区的良性状态。在教堂前面的院子里很多摆摊售卖一些本地教徒自制的蜂蜜、奶油之类的农产品,也有宗教书籍和圣像画之类的宗教用品。

我买了几块蛋糕点心,对我来说有点偏甜了,但味道很好,苏联解体后很多本地的俄族人搬到了俄罗斯,留下来的人依然为这座城市贡献着他们的生活方式。钱就直接放在一个捐款箱里,他们的收入会用于教会的慈善事业和教堂日常维护。我绕到教堂后面,看到正好有一座建筑正在被修建中,两个工人在绘制外墙的圣像。

东正教在中亚的历史并不长,与俄国的军事扩张关系密切。1865年俄国取得了对塔什干的控制权,接下来大量的俄国士兵和移民到来,开始修建教堂。1868年,俄国突厥斯坦总督考夫曼(Konstantin Petrovich von Kaufmann)提出在突厥斯坦成立一个东正教教区,当时的突厥斯坦地域广阔教堂很少,大部分教堂由军队进行管理,这也是早期中亚东正教堂的特点。

塔什干早期建造的教堂基本都没能保存到今天,在十月革命前,塔什干大约有30座教堂,大部分在革命之后被关闭,只有2座目前还在使用中,圣母升天大教堂就是其中一座。

圣母升天大教堂建于1877年,取代1871年在塔什干医院公墓建造的圣潘泰莱蒙教堂的旧建筑。1922年,与中亚大多数教区一样,塔什干教区也归革新主教会议管辖。1933年教堂被关闭,之后作为军事仓库使用,1945年教堂被归还给教徒,之后以圣母玛利亚升天的名称被重新使用。

由于靠近火车站,圣母升天大教堂不可避免成为游客观光地点,而另一座在城市边缘墓地中的圣亚历山大·涅夫斯基东正教堂(Cathedral of St.Alexander Nevsky)更加安静,属于本地俄族人的日常生活。

博特金公墓(Botkin)在塔什干的东南方,也被称为第一城市公墓。我从大路拐进一条巷子里,两边都是和殡葬业相关的店铺,卖花的、定制棺材的、雕刻墓碑的等等,和中国很相似。死亡除了哀伤肃穆的一面,还有世俗热闹的一面,对一些人来说,死亡是一笔生意,是一个流程,是每天要干的活儿。

我很喜欢感受死亡热闹的一面,在吹吹打打热火朝天中人们走完自己社会属性的最后一步,人跌跌撞撞稀里糊涂地就走到头了,结束了自己乱糟糟的一辈子。

走进墓地里面一下变得非常安静,墓地大门口一位老人在吹奏乐器,很简单悠扬的曲子。这片墓地里过去埋葬的大部分是斯拉夫裔侨民,还有几块区域是犹太墓地、天主教徒墓地和基督徒墓地。在圣母升天大教堂墓地关闭之后,塔什干酿酒厂的老板把这块地捐赠给了教会,成为了主要的墓地。

俄族人习惯在墓碑上雕刻照片,这一点我在旅顺鞍子山露国墓园也注意过,过去应该是贴纸质照片,但容易损坏就改为蚀刻,在墓碑上能够看出墓主人的长相,还有生前的工作和生活场景。这座公墓里埋葬了塔什干很多名人,有学者、军官、运动员和宗教人士,其中包括塔什干过去的几位东正教大主教、有克伦斯基的母亲和妹妹,还有谢尔盖·叶赛宁的女儿塔季扬娜。

我沿着墓地中间的路走到深处,尽头是圣亚历山大·涅夫斯基大教堂。这座教堂始建于1902年,教堂外观配色和圣母升天大教堂正好相反,主体是白色,点缀着天蓝色的墙线和瓦片,新古典主义建筑搭配这种颜色显得很梦幻。教堂面向西南,入口两侧有两座钟楼,中殿被五个洋葱圆顶覆盖,象征着耶稣和四部福音书作者。

1930年代教堂遭受了严重的大火破坏,直到1960年代初才得到修复,接下来在1966年的大地震中教堂幸存但结构受损,2014年进行了全面重建。这座教堂以亚历山大·涅夫斯基的名字命名,他是诺夫哥罗德亲王,一生屡次在战场上获胜,去世后被东正教会封为圣徒,随后的几个世纪中,他的名字被授予俄国很多教堂。俄国征服突厥斯坦之后,由于大部分教堂都属于军队管理使用,喜欢以英雄圣徒含义来命名,除了圣亚历山大涅夫斯基之外,天使长米哈伊尔、圣乔治、圣塞尔吉乌斯这些和战斗胜利有关的名字也是教堂常用的。

从东正教墓地返回市中心,我经过一座德国路德会的教堂,这座教堂隐藏在路边茂密的树影中,小巧精致,棕黄色砖砌的新哥特式建筑,被称为德意志教堂或福音路德教会(Kirche),是塔什干唯一的路德教堂。

这座教堂是塔什干路德教会在1899年建造的,1885年塔什干成立路德教区,最初教堂是为在俄国军队中服役的德意志士兵修建的。苏联时代教堂在很长一段时间里被用作仓库,1970年代末移交给塔什干音乐学院并进行重建,设立了歌剧工作室定期举行风琴音乐会,1990年代被移交给恢复活动的路德教会团体。

俄国叶卡捷琳娜女皇统治时期,一大批德国人移民到俄国,由于他们在伏尔加河流域开垦而被称为伏尔加德意志人,其中又有一部分移民到了中亚,带来不少现代化技术和文化遗留,在后面旅途中我会发现更多和他们有关的过往痕迹。

离开这座路德会教堂,不远处是高大醒目的耶稣圣心大教堂(Sacred Heart Cathedral),这是属于罗马天主教的教堂。教堂的名字让我觉得有点亲切,因为在我的故乡沈阳,最大的天主教堂名字也叫耶稣圣心大教堂。

这座哥特式教堂非常雄伟,只有一位老人负责看管教堂,为偶尔前来参观的人们开灯。管理人带我走上二楼礼拜堂,走廊里的照片展示了这座教堂的建造历史。天主教在中亚的传播开始于19世纪后期,同样是伴随着俄国的军事扩张到来,早期教徒是波兰人、立陶宛人、德国人和法国人,大多是沙皇政府的军事人员,也有战俘、流亡者和逃犯,他们被派往远东、突厥斯坦和高加索等地开垦定居。

1883年,俄国突厥斯坦有了第一位正式的天主教神职人员费迪南德·森奇科夫斯基神父(Ferdinand Senczikowsky),他努力筹划在塔什干修建天主教堂,塔什干许多天主教徒都是熟练的技术人员,共同参与了教堂的建设,1912年教堂建成开始进行宗教活动。

十月革命之后,约瑟夫·索温斯基神父(Joseph Sowinski)秘密为剩下的天主教徒举行宗教活动。1925年教堂被国有化,1937年索温斯基神父因涉嫌反苏宣传被处决。苏联时代教堂被各种组织使用,电缆厂、产科学校、旅馆、行政机关和仓库,建筑经过多次重建改造最终被废弃,教堂内的雕塑也都没有保留下来。

1987年,乌兹别克斯坦的天主教组织恢复活动,波兰方济各会的克齐斯托夫·库库尔卡神父(Kszisztof Kukulka)重新管理教堂,在教堂通道的展示中提到1993年教堂的修复工作,从老照片的对比上可以看出,1926年的时候教堂已经连屋顶都没有了,只剩下基本的框架,今天修复过的样子和1912年刚建成的时候基本相同。

从几座教堂的分布可以看出塔什干的城区结构,乌兹别克人原本聚居的旧城区在西面,俄国人修建火车站选在离旧城区稍远的东边,方便建设和驻军,这一点和满洲的中东铁路沿线城市布局是很像的。移民们总会有聚集的习惯,火车站附近是不同移民群体的教堂、墓地和社区,分布在火车站的南北方向。

返回地铁站的路上,我无意中发现了路边街头公园里的一座雕像。一眼看上去,雕像人物不像乌兹别克人或者俄罗斯人,而是南亚着装,走近一看,是印度总理沙斯特里(Lal Bahadur Shastri)的纪念碑,沙斯特里就是在塔什干去世的。

1965年印巴战争,为了结束两国之间的持续对抗,苏联召集印巴领导人在塔什干进行谈判。1966年1月10日,印度总理沙斯特里和巴基斯坦总统阿尤布·汗签署了塔什干宣言,这是战争停火和双方建立贸易经济关系的开始。当天晚宴之后凌晨一点,沙斯特里死于心脏病。

在苏联时期,塔什干被苏联当作向第三世界国家展示社会主义美好生活的图景,这座城市举办了大量的国际会议、比赛和文化节,是面向中亚甚至是东方最有影响力的城市。1982年,勃列日涅夫去世的那一年,他前往乌兹别克斯坦视察工作在塔什干发表讲话,表达了苏联对中国的友好政策,期待中苏关系正常化,这是中苏关系解冻最早的信号。

我走到地铁站旁,想查看一下周围有没有什么错过的历史遗迹,发现有一座诗人博物馆。我努力拼出上面的人名,谢尔盖·叶赛宁(Sergey Esenin)。虽然我在东正教墓地中知道叶赛宁的女儿塔季扬娜埋葬在塔什干,但我并不知道叶赛宁本人和塔什干有什么关系,我甚至不知道他来过这里。

这座位于居民区里的博物馆更像民宅,一个热情的大妈和她的儿子接待了我。实际上叶赛宁只在十月革命后去过一次中亚,而且没有停留很长时间,他从未写过和中亚直接有关的诗歌,博物馆中陈列了当时的照片和他的作品。

叶赛宁在1921年到塔什干拜访他的诗人朋友亚历山大·希里耶维茨(Alexander Shiryaevets)。在塔什干,叶赛宁对游历老城区有特别的兴趣,他受公共图书馆馆长的邀请向艺术工作室的市民们发表演讲,还短暂前往撒马尔罕和布哈拉。在他离开塔什干之后不久,遇到了他的第三个爱人——舞蹈家伊莎多拉·邓肯(Isadora Duncan),两人很快结婚,但他们的婚姻只维持了一年多。

叶赛宁的几次婚姻生活都非常短暂,1917年他和第二个妻子齐纳达·赖希(Zinaida Reich)结婚,然而在1920年就和当时怀孕二胎的赖希离婚,赖希独自带着两个孩子塔季扬娜和康斯坦丁。二战期间,塔季扬娜和丈夫孩子搬到了塔什干,阿列克谢·托尔斯泰帮助他们获得了一座小房子,她在这里生活了半个世纪,直到1992年去世,就埋葬在我刚刚去过的那片墓地中。

我的晚餐在一家当地有名的民族餐馆里,服务员极力推荐代表乌兹别克民族菜的抓饭和烤肉,都是广泛意义上的中亚食物,但唯有俄罗斯红菜汤引起我的兴趣。独立之后,乌兹别克斯坦的饮食文化由政府主导宣传民族特色,包括建成了游客们风靡的中亚抓饭中心,但民间饮食依然带有浓郁的俄国习惯,虽然是穆斯林民族为主的国家,但街头很多卖酒的商店,餐厅里也都供应酒类。

我住的旅馆有很多墙绘,其中有一个中国书法字“禄”,我问旅馆前台是不是中国人画的,他说八个月前来了个中国画家,在旅馆墙面创作了这件作品。他问我这个字是什么意思,我说这个字的意思是成为地位很高的官员,中国人认为做官是非常幸福的,所以这个字也是祝愿幸福的意思。

我相信这个画家应该是个真的中国人,如果是个对中国一知半解的老外,可能会写个福字或者双喜字,但他写了个禄,非常了解中国人对权力的渴望和官本位社会。当然,苏联体系下的乌兹别克人肯定也能理解,我一解释,前台哥们儿就笑了。

在塔什干和当地人闲聊,他们对中国有两种称呼,乌兹别克语的“秦”和俄语的“契丹”。在古代中亚地区把中国称为“桃花石”,意思是“拓跋氏”,和俄国称呼中国为契丹一样,他们接触的往往不是中国的汉地,而是汉地外圈的游牧民族地区。

在塔什干,我试图寻找东亚痕迹,但没有找到太多属于中国的,反而更多来自朝鲜和日本,朝鲜和日本与塔什干的关联又都与苏联时代有关。

我前往塔什干西南一片离火车南站不远的墓地,在这片墓地深处,有一小块埋葬的是二战后被惩罚到中亚做苦役的日本战俘,这些日本战俘在满洲向苏军投降后被带到这里,我来看望一下他们最后的归宿。

墓地对面的一座小楼是日本战俘纪念馆,一位先生接待了我,向我讲述了埋葬在这里的日本战俘由来。第二次世界大战日本投降后不久,将近六十万驻扎在满洲的日本士兵被解除武装,带到苏联各地作苦役。在中亚地区,乌兹别克斯坦大概有23000名日本战俘参与工作,主要是从事建筑工。1995年,塔什干日本墓地纪念碑树立,这片公墓里埋葬了87名日本战俘。

在纪念馆里陈设了日本战俘曾经用过的物品,他们的工作照片、从军登记和书信。其中有一封手写的军历引起我的注意,上面大部分内容是汉字,军历的主人是一位日本陆军少尉, 昭和19年(1944年)他作为特别操练见习士官入伍,进入飞行学校学习,但只学了4个月就被编入陆军航空队,昭和20年4月离开日本从朝鲜进入满洲作战,前往当时的满洲国滨江省白城子报到。8月15日日本投降,9月2日他在奉天被解除武装,之后从黑河被带出境到塔什干劳动。不过他很幸运,只待了3年,在昭和23年9月(1948年)得以回国。

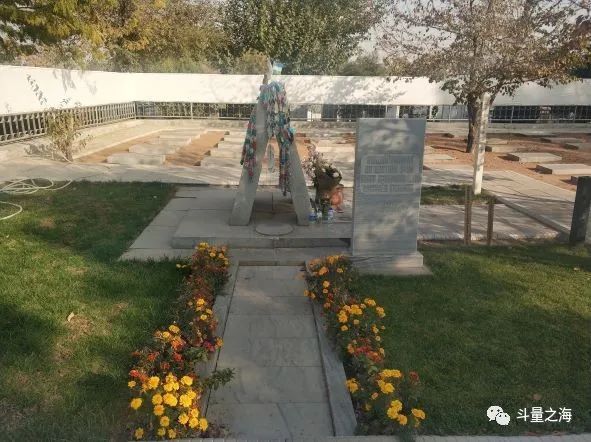

我离开纪念馆走进对面的墓地,在墓地深处很远才看到这片日本墓园,很平整的一片土地被用栅栏围起来,中间是一座小小的纪念碑,上面挂了很多条千纸鹤,纪念碑正面插着日本和乌兹别克斯坦的国旗,有一块牌子写着永远的和平友好宣誓没有战争,下面摆着香炉和鲜花。

纪念碑背面是埋葬者的姓名,在纪念碑上摆放了一个佛教僧侣样子的石头人偶,不知道是不是来扫墓的人留下的。在纪念碑旁边的土地上插着两块木板,一块写着南无阿弥陀佛,中间一段日文,然后是日本人强制抑留者慰灵,落款是浅尾正男,另一块则写着日本人慰灵墓参追善供养塔。

在塔什干,和我搭讪的本地人往往会讲出他们仅会的日语和朝鲜语的“你好”,但会用中文打招呼的人很少,我准备前往一处和中亚朝鲜族有关的地方,这个地方在城市靠西边。

我从地铁出来徒步前往,中途路过一座广场,广场后面是纺织工人之家,类似工人俱乐部一样的建筑。广场上有一尊雕像,侧面看起来像是教科书插图中出现过的人物,我走到雕像正面,发现原来是普希金。这座雕像是1974年为了纪念普希金诞辰175周年树立的,塔什干的街道原来很多都是俄语名字,这座普希金雕像曾经坐落在普希金大街上的一个公园里,2005年搬过来。

在普希金雕像这里转个弯,不远处就是首尔公园。这座公园是2014年修建的,2017年为了纪念朝鲜人被强制迁徙到中亚80周年,在公园里树立了纪念碑。我走到这里,发现首尔公园被关闭了,但是隔着围墙能够看到里面的建筑颇有朝鲜民族气息,围墙和亭子上面有朝鲜民族风格的彩绘图案。

今天生活在乌兹别克斯坦的朝鲜族有18万,在塔什干大概有6万人,本地人习惯称呼他们为高丽萨拉姆(Koryo-Saram)。这些朝鲜人来到中亚的历史比被强制劳役的日本战俘还要悲惨,而且时间更久。

在俄国的朝鲜人最早可以追溯到19世纪中后期,当时朝鲜半岛土地兼并严重,很多农民难以生存,只好向外迁徙。1860年《北京条约》把原属于大清国的外满洲地区割让给俄国,这些朝鲜人就迁徙过去开垦耕种,1914年在俄国的朝鲜人达到6万4千多人。

1919年朝鲜“三·一起义”被日本镇压之后,前往俄国的朝鲜移民继续增加,符拉迪沃斯托克成为了朝鲜民族独立运动的重要活动地点。到了1923年,苏联统计境内朝鲜人超过10万,大部分居住在农村,苏联政府开始控制朝鲜人的迁徙,并且逐渐将已经定居的朝鲜人归化为苏联公民。

苏联在1937年之前的政策主要是对这些朝鲜人进行本土化,允许他们成立朝鲜族苏维埃集体,使用朝鲜语,建立自己的朝鲜学校、医院和报纸刊物,1937年统计显示苏联境内有将近17万朝鲜人。

1937年,根据苏联内务人民委员会的报告,日本企图招募苏联境内的朝鲜人进行间谍活动。在斯大林的授意下,苏联政府决定将远东地区的朝鲜人迁移到中亚,当时大概有10万朝鲜人被运往哈萨克斯坦,7万多人被运往乌兹别克斯坦。

虽然政策允许携带牲畜,还承诺给予搬迁补偿,但这些朝鲜人在中亚生活很艰难,他们大多是水稻农民和渔民,根本无法适应中亚的自然环境与农业习惯,政府的补偿也迟迟没有到位,很多人饿死。当时受到牵连的不只是朝鲜人,还有中国人,生活在苏联境内的中国人也受到怀疑被驱逐出境,很多中国人已经在苏联境内成家,只好带着俄罗斯家眷回国,成为今天中国境内俄罗斯族的来源之一。

苏联压迫朝鲜人的政策一直持续到斯大林去世,1956年赫鲁晓夫给予这些朝鲜人自由定居的权利,他们开始搬往城市,由于迁徙过程中形成了高度社区组织化和互助精神,朝鲜人城市化水平非常高,社会地位增长很快。

今天乌兹别克斯坦的朝鲜人很多不会讲朝鲜语,也不会乌兹别克语,他们之间用俄语交流。我在塔什干买到了一些朝鲜人的老照片,应该是婚礼和家宴活动,可以看出他们没有保留朝鲜民族服装,而是以西装为主,在塔什干我也没有发现这些朝鲜人有专门的墓地和宗教场所。苏联解体后,一部分朝鲜人无法适应民族国家化的乌兹别克斯坦,搬到俄罗斯或者南朝鲜。

有一部关于乌兹别克斯坦朝鲜人的电影《迦南》,也叫《双城悲歌》,电影拍摄于2012年,导演鲁斯兰·朴本人就是乌兹别克斯坦朝鲜人。

电影的气氛和我童年的东北非常像,萧瑟冰冷没有希望,一切都是灰蒙蒙的。主角是一个塔什干的朝鲜人,年轻时他的一个朋友被人打死了,他后来做了警察,卧底逮捕一个毒贩,恰好就是当年杀死他朋友的人。结果他的上级把毒贩放了,主角一怒之下辞职,染上了毒瘾艰难度日。

之后他终于挺过来把毒戒了,这时一个过去认识的本地朝鲜朋友来找他,那个朋友搬到了韩国,让主角也过去谋生。主角临走前,朋友让他去一个地方取一些面包带过去,说自己想念塔什干的面包。等主角到了韩国见到朋友之后,发现面包里面藏着毒品,他的朋友欺骗了他。最后一幕就是他带着毒品离开了朋友家,迷茫地走着。

“双城”指的是塔什干和首尔,对于这些乌兹别克斯坦朝鲜人来说,塔什干并不是他们的故乡,他们被强迫迁徙到这里,但首尔同样不是他们的归属地(他们的祖先很多来自朝鲜半岛北方),他们无论在哪里都像个外人一样。“迦南”则是另一层含义,这些朝鲜人的祖先前往俄国远东是为了更好的生活,现在从中亚前往韩国也是为了更好的生活,人们带着对迦南的向往迁徙,却最终无法逃脱悲情的结局。

在塔什干的市场里,我看到一样朝鲜人的生活痕迹,就是朝鲜泡菜。今天乌兹别克斯坦很多街头小餐馆都会有泡菜,是很平民的食物,但作为来自同样出产朝鲜泡菜的地区,我发现这里的泡菜与东北的泡菜不同,也许是无法种植优质大白菜的缘故,乌兹别克斯坦的朝鲜泡菜是用卷心菜制作的,口感味道相差很大,只能说聊胜于无,不过这里的朝鲜人选用当地种植很多的胡萝卜做了胡萝卜丝咸菜,也算是一种改良传承吧。

泡菜不好吃,又没有狗肉,也没看到卖冷面和打糕的,想必这里的朝鲜人不会很快乐吧。想一下历史,周边的中日俄谁都想欺负朝鲜一下,这样的窝囊日子,吃什么都不会快乐。

夜晚的塔什干很安静,街上没什么人,只有街头公园的长椅上有女人带着男人,或者男人带着狗坐在那,也不出声,就干坐着,这座城市夜间的萧瑟很像我的故乡。塔什干的绿化很好,地上落叶特别多,走一路都是伴奏声,一条漫长的路没什么路灯,偶尔有短暂的车飞逝过去,瞬间带来光影。

在塔什干的最后一天,我去了西北面的老城区。在1966年的大地震中,塔什干的老城区大部分损毁,曾经的乔苏集市(Chorsu Bazaar)距离聚礼清真寺和库尔克达什经学院(Kukeldash Madrasah)不远,从布局上来看,巴扎、清真寺和经学院组成了一个传统穆斯林街区的结构。

地震摧毁了集市之后,苏联政府在原址重建,新建筑外观颇为后现代,像一个外星飞船模样的体育馆。集市内分上下两层,一层是肉类和奶制品,二层是坚果,集市外围是蔬菜、水果、香料和生活用品。集市出来一直连到地铁站是一条自由市场街,摊贩们自行摆摊,多为鞋帽、零食、饮料和生活小物件。

我在集市逛了一会儿,继续往北面走到了哈斯特伊玛目广场(Hazrati Imam),这里是乌兹别克斯坦官方的宗教中心,也是这个国家伊斯兰教最重要的地点之一。这里的重要性来自有54米高宣礼塔的哈斯特伊玛目清真寺,这是2007年前总统卡里莫夫下令修建的,还有一座16世纪的经学院,不过现在内部和乌兹别克斯坦大部分曾经的经学院一样,里面都是一间间旅游商品店。

这片广场建于塔什干首位伊玛目阿布巴克拉时期,除了宗教造诣之外,这位伊玛目以研究锁而著名,广场就是以他的陵墓为核心。广场上最重要的一个地点在周围巨大的尖塔和清真寺面前显得容易被忽视,是一座小小的博物馆,但是里面展出的却是伊斯兰世界最神圣的物品之一,奥斯曼古兰经。

在伊斯兰教第三位哈里发奥斯曼时期,他下令整理散轶各地的古兰经,编纂出了古兰经的统一版本。编纂后的古兰经一共抄写了5本,分别在麦加、麦地那、大马士革、巴士拉、库法。帖木儿大帝远征的时候,把巴士拉的那本带回撒马尔罕,俄国入侵中亚之后,把这本古兰经运到圣彼得堡,后来苏联时期为了向乌兹别克人示好,将古兰经还给了塔什干。

我在塔什干的最后一餐是在乔苏集市旁边的烧烤摊子,夜晚市场收工了,摊贩们纷纷来吃饭,一个坐在我对面的男人大口嚼醋浸洋葱,一直盯着我看,他大概以为我是个“优雅”的外国人,于是我也手抓着醋浸洋葱大口嚼。

啃最硬的馕,嚼最辣的洋葱,喝最浓的茶,顶着烟熏吃带血的烤牛肝。问问左边的大爷,今年哈密瓜收成可好,官老爷有没有把你们的劳动果实贱卖给外国资本家换取游艇和豪华汽车,问问右边的大妈,狗腿子们有没有难为大家,有没有强迫你们解散工会和农会,乌兹别克斯坦的劳动儿女们,你们的东方工农战友来看望大家了。

在塔什干的旅行结束了,下一站我将沿着奥斯曼古兰经的线索,前往帖木儿帝国时期的首都——撒马尔罕。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

铁锈与孤岛

多数人愿意跟随时代,甚至期待自己能引领时代,但总要有人负责落后于时代,成为人群中最无趣的那个人,郁郁寡欢地跟在时代后面捡拾被碾过的碎片。有的人就是永远都高兴不起来,总会在狂欢中嗅出苦难的味道,在歌舞升平里挖掘那些希望被永远遗忘的过往,那些令一小部分人感觉尴尬,同时令大部分人感觉扫兴的记忆。

发布评论…