希望學會聆聽

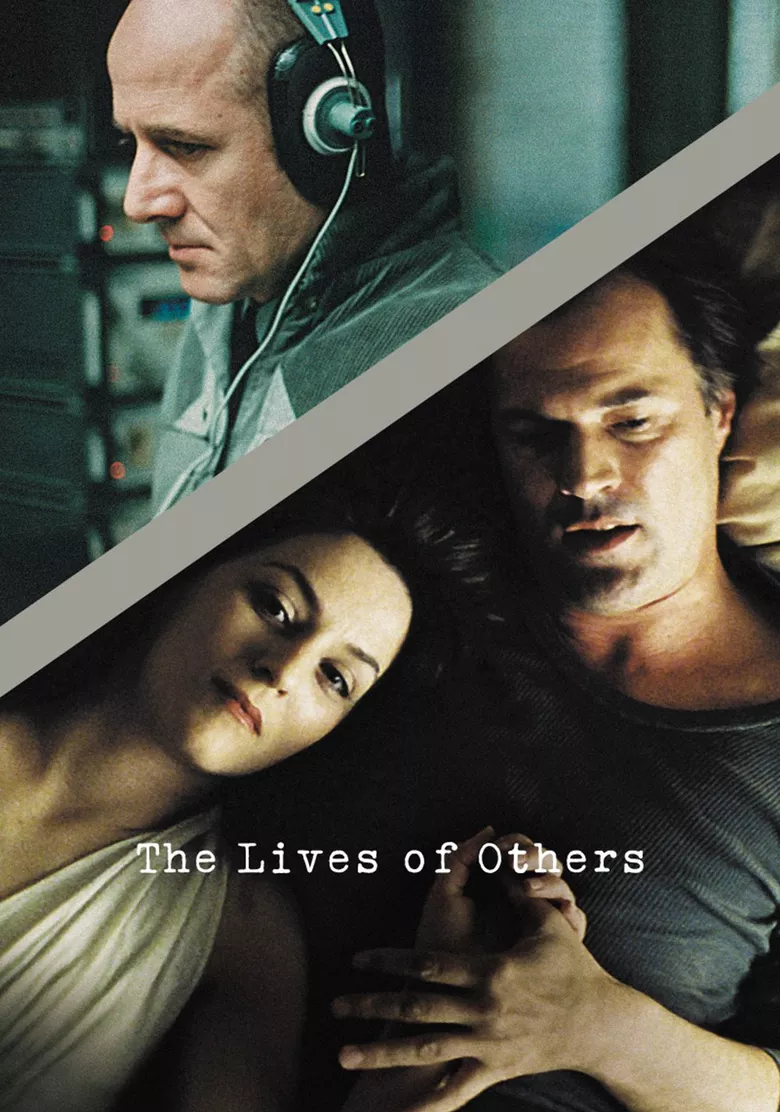

獻給所有監視者與被監視者——《竊聽風暴The Lives of Others》

之前我寫了一篇文章,算是向Matters上那些在面對審查及自我審查下,害怕失去自由的聲音致意及致敬,現在又開始讀到一些關於被審查、被舉報的恐怖。我忽然想起《竊聽風暴The Lives of Others》那部偉大的電影,我特別想跟他們分享、討論這部電影,並下這樣一個標題——獻給所有監視者與被監視者。

2006年的老電影,不知道有多少人看過或聽過。電影的大綱是這樣的:1984年的東德,秘密警察魏斯勒(Wiseler)奉命去監視名劇作家德萊曼(George Dreyman)及他的同居女友、女演員西蘭(Christa-Maria Sieland)。魏斯曼是個優秀的史塔西:他只看德萊曼一眼就知道該監視劇作家,也可以面無表情、不帶一絲情感地詰問犯人,高效率地擷取必要的情報。魏斯勒和他的部下駐進了德萊曼公寓上的小閣樓,24小時監聽劇作家和女友的生活,寫下了詳細的報告,但當他每天細密地聽著德萊曼和西蘭,被監視者的人生卻開始慢慢浸透他、改變他...

藝術可以改變人心嗎?

從某個方面,我們或許可以形容這是一部關於「藝術如何改變人心」的電影,魏斯勒聽劇作家彈鋼琴、談布萊希特(Bertolt Brecht)(甚至趁德萊曼出門時進他家順走了一本布萊希特),我剛看了一下豆瓣,有條評論這麼說:“国安局血的教训:千万别请文艺青年做秘密警察~”

「藝術是否可以改變人心」這問題是個雙面刃,電影中有一幕,劇作家彈奏貝多芬的奏鳴曲,向女友嘆息說:「列寧曾說,我要是聽完貝多芬的熱情奏鳴曲,就無法完成革命了。」然後自問:「如果有人聆聽這音樂,真的聆聽,他還能是一個壞人嗎?」

這問題令人揪心,因為在我們與藝術發生最深的交會、commune時,也許也曾發出過類似地嘆息;揪心,因為再怎麼深愛藝術的人,都可以立刻提出反證,或可以提出「恐怖的藝術」的例子,最典型的像華格納的音樂和納粹的關係,近一點的有令人心碎的林奕含,和她寫的那個關於小胡蘭成和少女房思琪的故事,林在訪談中曾提過「藝術會不會根本就巧言令色」?她寫了一個放在社會版你會覺得很噁心的補教名師強姦、誘姦未成年學生的新聞,但在小說中,她卻用文學的美感搬演這故事。

只有生命能改變生命

看電影的當年,我正在反省自己透過書和電影活著二手人生的文青歲月。我以為改變秘密警察魏斯勒的,是真實的生命。並不是藝術使劇作家的人格變得偉大,進而改變了秘密警察。我以為藝術只是讓德萊曼在一個充滿謊言、虛假、荒謬的世界中,繼續誠實地對自己,並盡可能繼續誠實地活下去。是德萊曼及女友勇氣與怯懦並存的真實人性打動了魏斯勒。

許多年後,我仍在大量地過著二手人生,馬齒徒長,我的人生閱歷並沒有變得特別豐富。講完電影大綱時,我忽然發現:因為日夜監聽德萊曼和西蘭的人生,魏斯勒的生命起了變化,改變他的,一如我當年所想,確實是真實的生命,但這日夜濡染、浸泡,以至於total immersion,不正正就是「藝術如何改變人」的過程?電影於此的巧妙呼應是,然後魏斯勒「創造了故事」,保護了劇作家,這是很深的一條線,幾乎就可以是一個隱喻,說明「虛構(故事)為何有時比真實更真實」。

每一片楓葉都不一樣的紅

早先我在Matters上看到@huangyikun 討論為何沒有好的文學(为什么这个世代的小说会如此平庸和狭隘),引發了我自己的思考,這問題太大太難了,我沒法回答(光文學是什麼我就無法定義了)。

史達林有一句名言:「一個人的死是悲劇,百萬人的死是數據」。

多年來我一直喜歡吳爾夫,就我對她的小說的感受,她的意識流可以進入每個人物的心思,把那匯成一張巨大的意識流共感之網,我讀《戴洛維夫人Mrs Dalloway》和《航向燈塔To the Lighthouse》都這麼覺得。

多年前去京都,時值深秋,在清水寺後的坡地上,第一次看到那麼多那麼紅的楓葉,滿山紅艷艷的楓葉,像火燒一樣帶有某種淒厲之美,滿目的紅,卻不會令人厭膩。我走上山坡道,站在樹下,一葉一葉地盯著看,發現每片楓葉都是不一樣的紅。對我來說,吳爾夫的小說,就是在寫每一片都不一樣紅的楓葉。

這個世界深信化繁為簡,大數據令我們焦慮,我們想看出其中的圖示,我們想要掌握一種可以解釋嘈雜訊息的路徑與邏輯,多年來我被同樣的焦慮擄獲,我也一直在尋找可以解釋種種現象的模型,在這樣的世界,吳爾夫的小說幾乎是某種浪費而沒有效率,我們當然知道每紙楓葉都不一樣的紅,可是我們如何可能有時間心思,去看,甚至去畫出每一片楓葉不一樣的紅?

每個人都在看著他者的生命

回到2019的當下,電影《The Lives of Other》既切時又過時,電影中的史塔西只能監聽,無法監視,而電影的高潮情節正順著這技術的限制鋪陳。今日監控人的不只是人,是大數據,是人工智能。審查人的,是機器,是他人,是自己。舉報人的,是人,也是機器人。我其實不確定這部電影能給活在被窺視的窒息感及恐懼中的人什麼,甚至那也許是一個很不現實的溫情故事?

Matters是一個窗口,一個樹洞,一口黑盒子,一間告解室,每個人用不同的方式用Matters,(當然它也是更多其他,擂台、回音室、文章備份、礦場),每個人依自己的心情意願展現層度不一的自我,既然是自願上來,當然不能作同樣的類比,但無論如何,我們都是花了心思時間,把自己的一部分放在上面。換言之,我們都在集體地視聽他者的生命與被他人視聽。

一個人,你就算認識他很多年都未見得真的了解他。電影有個與現實重疊處,飾演秘密警察的演員Ulrich Mühe是東德人,東西德統一後,史塔西秘密檔案開放,他發現自己的妻子曾長達六年向秘密警察彙報他的言行舉止。認識的人尚且如此,更何況是網路上講的話,等等。

對話有時根本不可能,你常常誠心誠意想要對話,卻頹然(或怒然)而去。很多人努力解釋,卻還是被一句類似「認真就輸了的」犬儒打斷,各種羅生門([1],[2]),各種道德或邏輯、智識高地,以至於屏蔽的必要性...

凡此種種,無論如何,我還是期許自己,能夠聆聽他者的生命,即便力有未逮、力不從心,然後,我希望,那些「他者的生命」,能夠滲透自己,改變自己...

事實上,已經有人在這麼做了。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…