希望學會聆聽

枕草子筆記(附造句接龍)

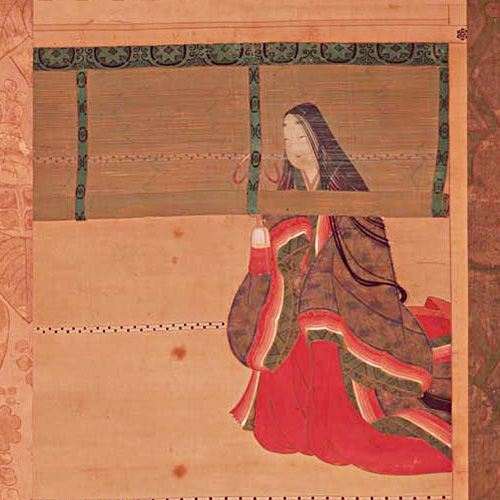

清少納言真是個才女,《枕草子》不知道算不算口語散文體的濫觴,而且文體至今仍不過時,甚至仍是上上乘的。更神奇的是,也許恰恰因為清少納言是女流之輩,寫的都是皇家貴族宮闈生活的風花雪月,日常生活中衣著吃食逗弄小貓小狗之事,《枕草子》的諸多篇章可以在完全不解釋任何歷史時代背景之下,與當下無縫接軌,讓現代人用力點頭,比如,〈篇・二十五:可憎惡之事〉寫:「說話時,好出風頭者...;講故事的時候,有時自己忽然記起什麼,便插進來亂講,也是挺惹人嫌的。」清少納言的心思極敏,筆鋒犀利又簡勁,這文體不止在今日散文體中不過時,甚至還有推特tweet的味道,不信嗎,參〈篇・四:語言有別〉:「語言似同,時則有別;和尚的話。男人和女人的話。至於下層賤者的話,總嫌其絮聒多餘。」

清少納言自然是個聰明而牙尖嘴利的女性,衣著談吐不夠優雅,口才不夠流利便給的宮人官人,少不了被她刻薄一番,她的犀利辛辣,固使《枕草子》讀來多有諷刺機智趣味,比如她嘲笑夜半與情人幽會時晚歸的男人,衣著不整,或唯恐讓人瞧見,卻又因自己的動作粗暴,帽子碰撞打翻事物,或撞上簾子悉悉簌簌作響,或把紙門拉得大響的笨手笨腳男人,實在好笑極了(可想見她寫起這些劣質情人的著惱樣,顯然她本人深受其害)。

嘲諷的機智外,真正令《枕草子》千古傳唱至今不歇的,仍是少納言對生活中最細小事物充分感知體會,不管是覺得有趣、可笑、充滿興味、有意思、可供賞玩、可供細品回味的諸般『をかし』(wo-ka-shi),那是對活在人間世、對人事景物永遠充滿好奇興味,永遠不視其為理所當然,無論怎樣,總能細品生活的豐滿感受性。這,才是《枕草子》至今讓人愛不釋手的原因吧...

〈篇・三〇:往事令人依戀者〉:「如紙玩偶的道具...懷念的人寫的舊書信,卻偶爾在淅淅瀝瀝下著雨心情鬱結時找着。...去夏用過的扇子。月明之夜。」

又〈篇・三一:心曠神怡者〉:「如婦女肖像之特佳者。...夜間醒來,喝一口清涼的水。方獨處無聊之際,來了一位未必特別親密、亦非疏遠的朋友,閒談世事近況,將那些有趣之事、可憎之事,奇特之諸事,東拉西扯地,無論公事私事,都講得頭頭是道,有條有理,當此之際,真教人欣慰。」

這除了細敏之外,不也是對人間世事的珍視感念,現在有誰不視「夜間醒來喝一口清涼的水」為理所當然?

禮拜天的早晨,窗外還泛著寒意的時候,坐在窗邊,喝剛打好的果汁,讀清少納言,幾乎寫意極了。一本書,像朋友,有時同一個朋友你連日見得多了,不免生厭,但再隔兩日,仍講著一樣話語的人,又讓你覺得可親極了,《枕草子》便有這種感覺。

日本人,中國人都很重視位階倫理,儒家思想一路下來,恪守「君君,臣臣,父父,子子」,在外國讀者如曼古埃爾(Alfrend Manguel)來看,必然無法苟同這種思想,但他還是在《閱讀地圖A History of Reading》中寫了:「像紫式部、清少納言這樣牆內的閱讀與書寫,她們一方面羨慕男人的生活,一方面也對男人不無嘲諷輕視。」從儒家思想更重的中國角度來看,清少納言能夠和天皇、皇后如此親密,和皇后打賭遊戲,賭庭中的雪山是否能過一個月還不消融,又因皇后令人將雪山剷去,為此懊喪,還能讓一条天皇親哄她說:「可見得皇后是多麼怕你贏的呀。」(篇・九一)君臣間能這般親密,要叫中國是士大夫羨慕死了,但也許這也因為這時的天皇已多是無實權的娃娃皇帝?

少納言是個外貿協會跟勢力眼,比如說,〈篇・三九〉「講經師父,以貌端莊者為佳。...倘不然,則往往容易分心看別處,忘了經典內容,故而聽面貌醜陋者講經,不啻是受罪負刑。」或〈篇・二一四〉「最討厭乘坐鄙陋的車,又帶著一羣不像樣的隨從去看熱鬧的人了...連個車簾子都沒有,就像是把白色單衣隨便搭掛在車上那般!」但這些清少納言無法擺脫的時代成規與偏見,無法讓讀者介懷更久,再翻頁嘛,便是在九月時分,在夜雨後立於庭前殘破的蛛網看得饒富興味的少納言,又寫:「我這兒說:有趣得很;可是別人卻認為:毫無趣味;那才有趣哩。」(篇・一三三)

這雙好奇,對所有事物都充滿興味的眼睛,才是清少納言魅力千年不衰的秘密,在她的世界裡,有掃興事;可懷恨者;懊惱之事;不值得同情之事;得意暢快之事;令人依戀的往事;不成體統之事;難為情之事...。就是沒有理所當然、不值一書之事。恰如宗教家、道德家或哲學家偶爾會與我們討論的:愛的反面不是恨,而是冷漠(apathy),先不去拘泥於定義、二元論、二分法等,但依這邏輯,愛與compassion的先決條件,是對萬事萬物的興味...並且絕對無法是抽象的「愛眾生」。所以,當漢納鄂蘭在寫了《艾克曼在耶路撒冷Eichmann in Jerusalm》被自己的族輩指控不愛以色列人時,才會回道:「我人生中從未愛過任何抽象的、集合的人——德國人也好,法國人也好,美國人也好,乃至勞工階層等等,我只愛我的朋友,我只相信人跟人、人對人之間的愛。」

備註:本文中《枕草子》摘錄出自林文月的譯本(洪範書店),初翻開此書,我還折騰了一會才安息下來,因之前在網上翻閱時看的是周作人的譯本,周的翻譯較白話,『をかし』多譯作「有意思極了」,比較近於今天一般的日文中譯,林的讀來很古典,日語感少了點,卻自有其「讀中文系的人」的文字之美。以下就《枕草子》著名的開頭,列出兩個譯本,供大家品味。

〈林文月版〉:

春,曙為最。逐漸轉白的山頂,開始稍露光明,泛紫的細雲輕飄其上。

夏則夜。有月的時候自不待言,無月的闇夜,也有羣螢交飛。若是下場雨甚麼的,那就更有情味了。

秋則黃昏。夕日照耀,近映山際,烏鴉返巢,三隻、四隻、兩隻地飛過,平添感傷。又有時見雁影小小,列隊飛過遠空,尤饒風情。而況,日入以後,上有風聲蟲鳴。

冬則晨朝。降雪時不消說,有時霜色皚皚,即使無雪亦無霜,寒氣凜冽,連忙生一盆火,搬運炭火跑過走廊,也挺合時宜;只可惜晌午時分,火盆裏頭木炭漸蒙灰白,便無甚可賞了。

〈周作人版〉:

春天是破曉的時候〔最好〕。漸漸發白的山頂,有點亮了起來,紫色的雲彩細微的橫在那裏,〔這是很有意思的。〕

夏天是夜裏〔最好〕。有月亮的時候,這是不必說了,就是暗夜,有螢火到處飛着,〔也是很有趣味的。〕那時候,連下雨也有意思。

秋天是傍晚〔最好〕。夕陽很輝煌的照着,到了很接近山邊的時候,烏鴉都要歸巢去了,便三隻一起,四隻或兩隻一起的飛着,這也是很有意思的。而且更有大雁排成行列的飛去,隨後變得看去很小了,也是有趣。到了日沒以後,風的聲響,以及蟲類的鳴聲,也都是有意思的。

冬天是早晨〔最好〕。在下了雪的時候可以不必說了,有時只是雪白的下了霜,或者就是沒有霜雪也覺得很冷的天氣,趕快的生起火來,拿了炭到處分送,很有點冬天的模樣。但是到了中午暖了起來,寒氣減退了,所有地爐以及火盆裏的火,〔都因爲沒有人管了,〕以致容易變成了白色的灰,這是不大對的。

把這篇上傳至Matters之際,發現有些篇章可以照樣造句一下:

〈篇・一〇〇:懊惱之事〉

「懊惱之事,譬如寄給人的書信詠歌,或回人的信件,等遣人送去後,才想到要改動一、兩字。」

Matters照樣造句:

「懊惱之事,譬如在Matters上寫作,等文章上傳至IPFS後,才發現白字連篇。」

〈篇・三八:貓〉

「貓,以上半身全黑,其餘皆白者為佳。」

Matters照樣照句:

「貓,以____,其餘____者為佳。」(我還不想找死,請各愛貓人士以自家貓模樣照句)

其實還很多,我想像力不好,以下隨便列幾篇供Matters上的才子才女們照句填空:

〈篇・五二:不相稱者〉

「不相稱者,如頭髮不美,偏又愛穿白綾衣裳。...醜陋的字,書寫在紅紙上。...」

〈篇・七七:罕有事〉

「事之罕有者,如受丈人誇獎的女婿。又如受婆婆疼愛的媳婦。...不講主人壞話的侍從。...無論是男人、女人、或法師,信誓旦旦,而果能真情不渝者,可謂絕無僅有。...」

〈篇・八二:不值得同情之事〉

「不值得同情之事,如請人代作的歌,竟蒙他人讚賞。不過,這還算是好的。」

〈篇・一二九:不成體統之事〉

「不成體統之事,如潮退之後,擱淺在海灘上的大船。...身份既不怎麼高又無甚能力者,在那兒吆喝叱罵僕人。...為人妻者,因芝麻小事妒火中燒而離家出走,以為丈夫定會驚惶失措,四處尋找自己,未料,對方竟一點兒沒有那意思,泰然處之;這麼一來,又不便長時住他處,遂只得自個兒回去。」

〈篇・一三〇:窘事〉

「窘事...講別人的閒話,還夾雜了些壞話,沒想到不懂事的幼童聽到,當著那人面前和盤托出來。」

〈篇・一五一:看來清爽的東西〉

「看來清爽的東西,如陶器。新的金屬碗。...水注入容器之透明光影。嶄新之唐櫃。」

〈篇・一五二:看來污穢的東西〉

「看來污穢的東西,如鼠窩。早起遲遲不肯洗手的人。白痰。流著鼻涕到處跑的孩童。...熱天久不沐浴之人。...」

〈篇・一七〇:似近而實遠者〉

「似近而實遠者,如皇宮附近的祭事。沒有感情的同胞、及親戚。...大年夜,到元旦。」

〈篇・一七一:似遠而實近者〉

「似遠而實近者,如極樂。船行途中。男女之間。」

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…