希望學會聆聽

食之療癒:冬夜在家烤一條磚塊麵包

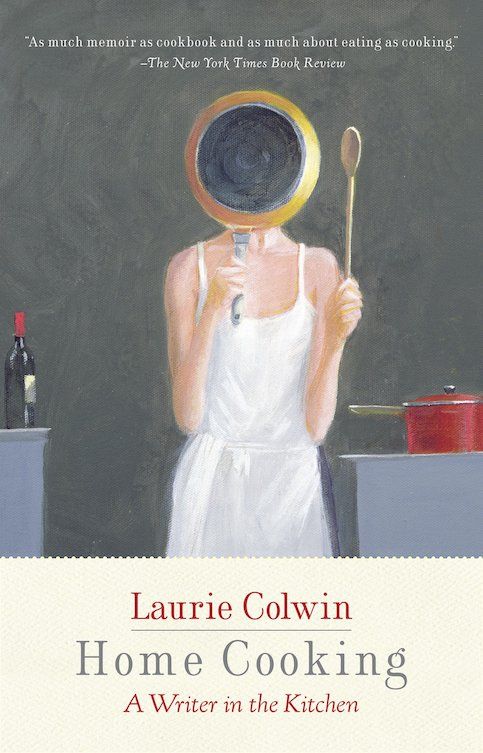

對做東西特別有興趣的那陣子,我在Salvation Army的二手店意外找到Laurie Colwin的書《Home Cooking》,回去翻看當時的日記,我原來是去找桿麵棍的,卻抱著一疊書離開,在架上看到這本書時,我不知道Laurie Colwin是誰,但略翻一下之後,便確信自己找到寶。

Home Cooking是家常菜,也是在家煮飯,Laurie Colwin恰好就是一個喜歡在家煮飯的作家,她在第一頁就說,比起出外,她更喜歡待在家,她最理想的假期就是待在家;她喜歡去餐聽吃飯,但更喜歡在家吃飯。這便是一本關於吃與煮、關於在家煮飯請客與去別人家吃飯的文集,這些晚餐有時好吃有時不好吃,書中其中一章標題就提名為:〈噁心的晚餐回憶 Repulsive Dinners: A Memoir〉,而她就是這麼一邊回憶這些驚人的食物,一邊dish out她的食譜。

她回憶吃過的恐怖晚餐,也紀錄自己的廚房惡夢。她二十多歲時住在紐約格林威治村一間比鞋盒大不了多少的公寓裡,所謂的廚房是一只外接的電子爐,洗碗得在浴缸裡,即便如此,她還是喜歡請朋友來家裡吃翻,把摺疊桌拉下來,剛好可以擠得下三個人。其中一次晚餐,她英勇地試著用瑞士火鍋(fondue pot,通常拿來煮起司火鍋)煮牛肉,她把油倒進鍋裡,把火鍋放在三腳架上,在火鍋下點燃火罐頭,一開始當她們把切塊的牛肉沾進鍋裡,只提出沾滿油的生肉,過了許久,牛肉稍稍變灰,眼看鍋總不熱,她最後直接把鍋子置於電子爐上,她們饒富興味的看著牛肉在油裡嘶嘶作響變成黑炭,最後她終於放棄火鍋,直接用煎鍋把牛肉煎熟,把原先為火鍋預備的三種沾醬全部倒在牛肉上,三人幾口就把牛肉狼吞虎嚥下去,然後去附近的酒吧吃漢堡和薯條。

在〈一個人,和一個茄子在廚房裡 Alone in the Kitchen with an Eggplant〉裡,她寫到當她一個人時,她幾乎只靠茄子存活:或炸或燉,或脆或爛,或冷或熱,茄子既便宜又易飽,在任何奇怪的組合下都好吃,如果有剩還可以留到隔天中午配麵包一起吃,她接下來這麼寫:

Dinner alone is one of life's pleasures. Certainty cooking for oneself reveals a man at his weirdest.

被問到自己一個人時吃什麼,人們通常不誠實,沙拉,她們可能這麼說,當你再三追問時,他們可能才承認:花生醬培根三明治,深鍋油炸後,加辣醬吃。或是義大利麵加奶油跟葡萄醬。

我認真想了一下,大概我在廚房裡(跟外)太懶了,連想奇怪的組合的想像力都沒有,餓的時候只想立刻果腹,很多時候連花時間把食物煮熟都懶得,這種情況下會直接以cereal / muesli(早餐麥片穀物)當晚餐,並且我真心不覺得這樣的晚餐有什麼不對勁——我熱愛一切早餐類食物,不論中式西式,小時候最喜歡的食物是蛋餅,其次是飯糰,麥當勞的餐點裡我最喜歡的也是早餐,而且沒有進食時間的問題。有一個朋友對飲食生活細節都頗講究,兩個人都貪吃,一起出去吃飯時總是一起點菜,交換著吃、合作無間吃得很開心,某次下午去喝咖啡,我看到玻璃櫃裡的danish pastry看起來酥脆不已,提議可以當配咖啡甜點,朋友表示看以來確實不錯,但她沒辦法在早餐以後的時間吃pastry類。

西式的早餐,除了上述的麥片穀物、pastry,到熱的餐點不管是歐姆蛋、班尼迪克蛋(eggs benedict)我也都愛(只要有蛋我都愛),嗜甜時就點鬆餅、法國吐司(後來咖啡店更常以更fancy但也更肥的brioche替代吐司),這時侍應生通常會問你要不要加培根——以前我一直覺得外國人會在甜的早餐裡加鹹的食物很噁心,吃了一兩次之後,雖然還是沒有特別喜歡到會主動加點(我沒有很喜歡培根),但也沒有不能接受。

我曾去過一間名為(紐)奧良的餐廳,每個禮拜有幾個晚上會有現場的爵士樂演奏,菜單上有一道菜是炸雞加waffle(比利時格子鬆餅),我沒點它,倒曾經以這組合向美國人說嘴:你看你們吃的多油,對方鄭重表示:從來沒有聽過這道菜。也許在美國以外的地方,廚師們也會自己發明一些充滿罪惡的組合,然後妄稱是美式料理,食客們就可以一邊吃,一邊嘲笑美國人吃的真不健康。

說到混搭,我以前也不太能接受西式餐廳裡的熱甜點裡一定要加上一坨冰淇淋,只覺得外國人到底是怎樣,無冰淇淋不歡,但後來自己也開始越來越喜歡冷熱混搭的甜點組合:以chocolate fondant為例,巧克力蛋糕加上像岩漿一樣流出來的巧克力醬,如果單吃好像太多巧克力有點膩,但加上冰淇淋簡直就是完美。這麼罪惡的甜點如果不會那麼常吃,那平常去咖啡店點蛋糕時,稍微熱過的蛋糕配上鮮奶油或優格,也是特別好吃。我記得以前有個來家裡作客的阿姨,說薯條加香草冰淇淋很好吃,我一開始也覺得很噁心,試了一下竟也覺得可以接受。在可以吃宵夜的時代,也會在深夜跟朋友去二十四小時營業的麥當勞,我點聖代,她點薯條,有時也拿薯條沾聖代吃。

Home Cooking裡充滿了各種令人俯拾即笑的篇章。關於炸雞,Laurie Colwin這麼表示:

As everyone knows, there is only one way to fry chicken correctly. Unfortunately, most people think their method is best, but most people are wrong. Mine is the only right way.

她說自己很好養,唯一不吃的只有魚眼珠和通常是寵物的動物,唯一不能吃的是:

My only allergy is a slight one to caviar, making me a cheap date.

她在〈Feeding the Fussy〉除了教讀者如何餵飽難搞的客人,也不忘吐槽他們:

素食者的種類和新教徒派系一樣繁多,足以令人發瘋。比方說Lactovegetarians吃奶、蛋,通常也吃魚,但是有些Lactovegetarians不吃魚;Vegan不吃奶、蛋和魚;有些人說他們吃素,但實際上他們只是不吃紅肉,讓人懷疑對有些人來說原來雞是一種蔬菜。

讀了Laurie Colwin諸道食譜之後,我決定先實驗這篇:〈Bread Baking without Agony〉,我從來沒有想過要自己做麵包,但Laurie Colwin不單把這過程描述地相對容易,她對成品的形容更是讓我垂涎不已:

The result was absolutely breathtaking. I could not believe I had baked such a perfect loaf of bread: a dark brown crust, a beautiful smell. I let it cool down and when I cut it, it had air holes just like a loaf from a French bakery. Furthermore, it was delicious: wheaty, light but not at all airy.

我乖乖按著她的步驟:一半白麵粉、一半全麥粉,還特地買了wheat germ,加入酵母、水、牛奶,花時間扎扎實實地揉麵團,把麵團放在溫過的碗裡,用乾淨的布嚴實地連碗帶麵團包起來,靜置在陰涼、無風的地方,發酵一整夜。時值冬天,房子裡濕氣很重,我一直擔心空氣中的水分會影響麵團,隔天早上看到麵團整個漲起來好開心,把它槌下去,再揉一回,再讓它發一整天——我通常對需要超過一天以上準備時間、不能一次直接做完就吃的食譜沒耐心,根據Laurie Colwin的說法,這個麵包只需要長發一次,再短發第二次,但如果發越多次還會越好吃,她描述有一回她在二發之後忘了把麵包拿去烤,結果發了第三次:當天她的晚餐客人像野獸一樣用手直接把麵包撕裂。

當我把花一天一夜發完的麵團滿懷期待的送進烤箱後,烤了近一個小時後出爐,其成品卻不知道為什麼很硬,剛烤好的麵包再不濟,皮通常都很香脆,但這麵包卻連皮都很硬。而且印象中我好像發了過多的麵團,應該是我打算自己先試做之後,可以再烤一些帶回家,或是做給朋友,但我已經沒有勇氣再次把麵團送進烤箱了。

後來我上網搜索Laurie Colwin,發現紐約客Fiction podcast曾經選讀過她的短篇小說〈Mr Parker〉,我下載了該集播客,聽了不久後就確信我曾經聽過這故事(有段時間我聽了很多紐約客不論新舊的fiction podcast),我甚至早該知道關於這道麵包食譜的教訓:選讀這篇故事的作家Miley Meloy跟編輯Deborah Treisman說,她也曾按著Home Cooking煮飯,也試了這樣「在麵團裡加了酵母,就可以去做自己的事」的麵包,結果烤出來的麵包有著和水泥一樣的質地。

聽到這裡我稍稍安心不單是我特別手殘(倒是怨嘆自己忘記早已聽過這個教訓,以致貿然試了這個不該輕易嘗試的麵包),但我也沒有再試其Laurie Colwin的其他食譜,倒不是我對她的食譜失去信心,而是這道麵包搞不好已經是她食譜中最簡單的一樣了(至少被她說得很簡單)。至於磚塊麵包剩餘的麵團,後來我做了好幾次饅頭,一次混一點(我怕混太多饅頭也會失敗),慢慢才把這些麵團消耗掉,饅頭好不好吃我也不知道,但至少它們是軟的,新蒸好熱氣騰騰的饅頭在冬夜相當撫慰人心,即使已經吃過晚餐了我還是一連吃了兩個(其他的最終也抵達了數個不同的胃裡)。

我後來再也沒有試著做過麵包,沒辦法矯正這個失敗,不久後,我對做食物的興致也退了(而且過了幾年都沒有再降臨)。在想食療活動文章該寫什麼好時,我把Home Cooking拿出來重新翻閱,發現Laurie Colwin早就寫下她在廚房跟餐桌上得出的智慧:失敗的食物至少豐富了我們的人生。

There is something triumphant about a really disgusting meal. It lingers in the memory with a lurid glow, just as something exalted is remembered with a kind of mellow brilliance.... Bad food abounds in restaurants, but somehow a bad meal in a restaurant and a bad home-cooked meal are not the same: after all, the restaurant did not invite you to dinner.

My mother believes that people who can't cook should rely on filet mignon and boiled potatoes with parsley, and that they should be on excellent terms with an expensive bakery. But if everyone did that, there would be fewer horrible meals and the rich, complicated tapestry that is the human experience would be the poorer for it.

My life has been much enriched by ghastly meals, two of the awfulest of which took place in London. I am a great champion of English food, but what I was given at these dinners was neither English nor food so far as I could tell.

她回憶第一道難忘的晚餐,發生她朋友理查住在倫敦Shepherd's Bush的朋友家中(那時候Shepherd's Bush還被視為不安全、seedy的地帶),理查形容晚餐的主人是個天才,擅長抽象思考。這個形容讓Laurie Colwin略感不安:「他會煮飯嗎?」「不知道耶,我認識他這麼多年,從來沒去過他家吃飯。他是蘇格蘭人,他們很mean。」當英國人形容人mean時,他們指的不是像電影《Mean Girls》裡的惡劣女王蜂女性,而是「小氣」、cheap。

當他們抵達時,一個長得很像天才的男子出來應門,沒有任何食物香氣從廚房傳出,有兩個客人已經先抵達了,他們喝完了劣質的酒、當客人已經餓得「差點開始互啃對方的手臂後」,主人終於領他們入座後,端出了一個非常小的砂鍋,「不準偷看」,主人說,沒有任何煙和香氣飄出來,蓋子掀開後:裡面是一層飯、一層罐頭鳳梨片、一層早餐香腸,混在不知名的液體中燉煮。每個客人分到一片鳳梨、一條香腸、和一大坨咬起來硬硬脆脆的半熟飯。

當夜稍晚,她和理查坐在Pizza Express裡,吃完第二個派後,她問理查:「我們今晚吃的是某種蘇格蘭料理嗎?」

理查回答:「那是天才料理。」

回憶完第二道恐怖的晚餐後,Laurie Colwin這麼寫:有時地獄晚餐拖得很晚、最後一間披薩店也打烊了,當你拖著疲累的身軀到家後,冰箱裡什麼都沒有,你想著你是招惹了什麼,才會換來這道即便是你的仇敵或垃圾場的流浪狗,你都不忍心餵給他們的晚餐,這時你需要的是:Potato Rosti(有點像自製薯餅),實際上這道食物是吃下四分之一磅的奶油的藉口。

作法:

把一個很大的愛達荷馬鈴薯丟進滾水裡。當你換上睡衣,把衣服掛起來,馬鈴薯也煮好了,不超過七分鐘。

把半條奶油(大概56克)丟進煎鍋裡加熱,讓奶油冒泡但不要變焦,把馬鈴薯削細絲,壓成餅狀,丟進奶油裡,煎至兩面金黃。

Laurie Colwin說,這個宵夜也許有點難以消化,但是,你已經吃下更難以消化的食物了。吃完這塊薯餅,你和你的同伴(以上的食譜可以煎兩塊大餅,如果你只有一個人,那兩塊都是你的)的感覺會好很多,能夠以輕鬆的心情看待當晚褻瀆你腸胃的食物,甚至開始看出其中的娛樂性。她這麼結束這篇文章:

Because you are the better for your horrible meal: fortified, uplifted and ready to face the myriad surprises and challenges in this most interesting and amazing of all possible worlds.

後話

這本書在1988年出版,我猜想那時候的飲食書寫市場還不像現在這麼蓬勃,這本書應該頗受歡迎,後來又有了《More Home Cooking》,Laurie Colwin在1992年才四十八歲時就過世了。

當時我看完這本書查Laurie Colwin,發現即使在她過世三十多年後,人們仍在讀她的書,煮她的食譜:像是紐約時報這篇2014年的文章,提到紐約食物雜誌編輯、作者還會辦以煮她的食譜為主題的dinner party。

為了寫這篇文章,我又把當時的紐約客播客找出來聽,然後發現到了2020年,還是有播客在讀她、介紹她,她像是有一個cult following,做這個播客的女生用Brian Eno形容地下絲絨Velvet Underground的話形容她,Brian Eno說當年只有三十個人聽了Velvet Underground的專輯,但其中每一個都組了樂團,套在Laurie Colwin身上,則是每一個讀了Home Cooking的人都出了食譜。

我一下找不到幾年前做這個麵包的照片,剛剛孤狗了一下,嘗試過這個麵包失敗的人還真的不少,包括食譜作者,像這位在做了失敗麵包之後還寫了向William Carlos Williams致敬的詩...

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…