清大社會所碩士。自由文字工作者。

如水的回聲:寫在太陽花運動七週年

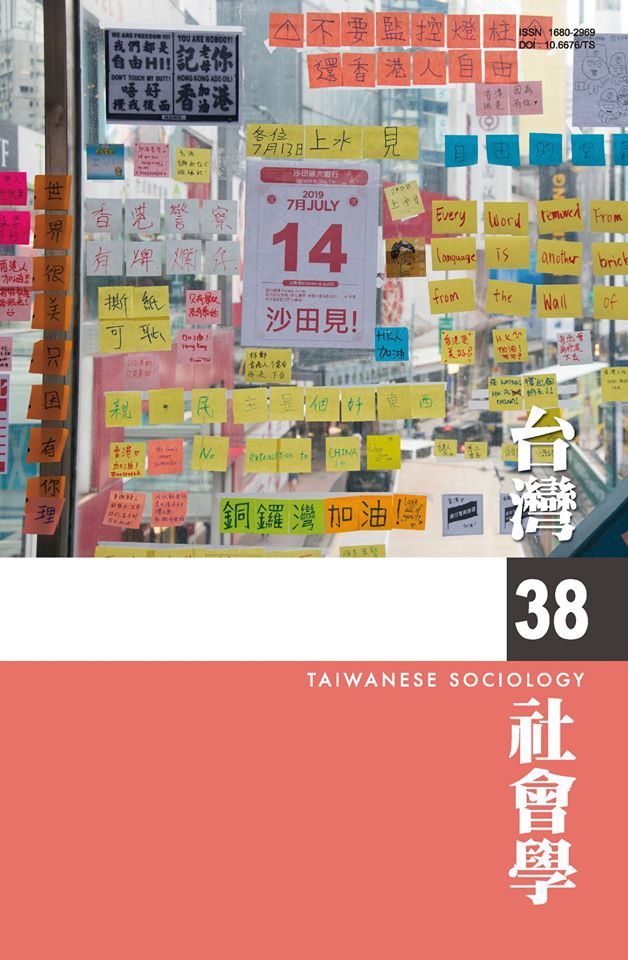

去年我們一起撰寫的論文〈「我們NGO」:太陽花運動中的網絡關係與社運團結〉在以連儂牆為封面的期刊出版,對我作為運動者/研究者的個體感受以及運動作為集體現象之間的衝突感,畫上一個大大的分號。

分號的前段,是從經驗矛盾感中找出得以說服自己與讀者的論述奮鬥史;分號的後段,是從公共肯認的焦慮解放後再探自身記憶與書本道理。

還是先從電影講起。

去年看完紀錄片《佔領立法會》後的影廳燈亮起,我沒有在結束後大喊光復時代口號。那當下「沒喊出來」,得用好多倍的靜默爬梳去填補。沒喊,是因為我對影像中的一切感到過於熟悉,同個時間我又馬上對自身感到過於陌生,這個疏離感使我啞口。

我對「我們的佔領運動」伴隨名聲上的成功外溢光環(甚至是實質成就利益)所同時具備的空洞缺憾之情緒,在一些時候(例如說「他們的佔領運動」的示威者掩在口罩後喊出的要效仿太陽花革命時)會猛然吞噬理智。

然而,個人的糟糕沮喪,與,公共的正向意義,是可以極兩端的並存之事。自我感覺不良,與,共同思辨書寫而萃取的觀點,亦是兩事。

受公評地留下一個正當夠強烈的論述,是任何社會運動參與者可以省思並實踐的事。學校與學院容納了這個空間。透過量化資料的盤整、苦澀的訪談彙整、枯燥的理論回顧與嚴謹的學術書寫,我本想,這已是修行。

尤其時間如此趨近,有種種的記憶(與資料素材)及互相挑戰記憶之過程,(我作者要)置所有人的強烈情緒於何處,與,下筆間描繪(必須盡量客觀並排除其他解釋地主張)出的細微權力關係拿捏,這樣的難題經常是連續配對出現,沒有一組是可以不謹慎小心想過。我們學習並端出。

其實不過只是前置。

等我這樣把事情想清楚了,後(甚至可以說是因此其後才使命感般去了香港,並在諸如看紀錄片又或者其他與此相關的反映中)卻仍痛然沮喪,這個清楚和那個沮喪——此種落差疏離感使我啞口。啞口後才是真正修行。

嘿,不從筆中跳出來,我又要怎麼想自己?以為寫完就結束有交代不用繼續想了嗎?若非有人不懈與我談論,我連323那天我在幹嘛,都記不起來。我漫長的逃逸,慢慢長長在逃逸。可是不能不碰鍋子吧?我也在吃菜啊。

此時,七年,六年,兩年,什麼的,若把眼睛放在香港(而不是放在我的識別證上),就能在「這個清楚和那個沮喪」間稍微冷靜。不能停留在疏離當下的警覺刺痛便停止思考行動,不能怕燙不進廚房。於是這些緊接著對於香港抗爭的研究、思辨與詮釋,又給了力量把我推向下一道關卡。

這是我要最感激《如水》雜誌之處。

我們論文用過如「團結」等概念,在創刊號「絆(Entanglement)」中更深化且生命力地運用。猶記我們寫論文時,還拿著傘運做比較;此刻早已截然不同:「Be water」是與「組織結盟」相平行的理念型,同樣不以單點個體領袖運動者為軸,同樣具集體認同與情感元素構成,同樣是某種(相忍為運動/和勇不分)「包容式團結」*1 。

這樣快速的對比直覺(因為我並無研究香港抗爭,只能稱是經驗直覺判斷),鎮住事件之痛,使我竟然又能夠擺放記憶與沮喪了。

概念與知識,本來遮掩自身記憶,現在又召喚、反芻記憶。論述與情緒並存,在眼前,如兩朵雲。這個清楚和那個沮喪,變成只是,這個和那個。

台灣香港,血肉或許不同,音頻卻能共振。波動的情緒被以此平穩成細細想法,於是慢慢長長逃逸之路,便顯得不那麼可憎。

紙本論文,而今刊登一年,我想補充陳述(換句話說):

團結(movement solidarity)本來就不是高度共識、皆大歡喜,但也不完全只是同仇敵愾。那是權力資源配置的組合、情感凝聚的片刻,讓一連串有機複雜的規模化行動得以歸於解釋的一個概念。那是一個在大敵人面前的其中一種但未必出現的狀態;出現則仰賴於行動者,有特殊能動性的催化才會誕生。台灣的社運組織結盟之於太陽花運動中如此,香港的眾多無名示威者抗命之於反送中運動亦是。

這是如水的回聲。

註1:梁繼平〈反思和勇不分〉。《如水雜誌 FLOW HK》創刊號,2021年1月,社團法人經濟民主連合出版。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…