清大社會所碩士。自由文字工作者。

從「墮胎」看港片《墮胎師》的成功

*原文初刊於Medium:如水回聲。《墮胎師》入圍2020年金馬獎最佳導演、最佳女主角,在台灣目前僅於同年金馬影展放映。

去年,《墮胎師》在金馬影展放映結束,觀眾們排隊等散場時,我聽到隔壁的人說「好可怕,看完好像我也墮胎了一遍」。

這種情緒背後是一個讓人遺憾的理解。不得不說,我本來也以為看完會是這方面的反應,事實卻正好相反。我要從此一最情感性的影像,也就是「墮胎」在此片的使用,去梳理我在觀看過程中,不但沒有繞過情緒上的共感,而是正因為有更多層次的共感,才讚嘆這部片。

我在壁虎先生《墮胎師:看見黑日》[1] 一文獲得啟發。接下來,則要更進一步地,出於我對「墮胎」意象的理解,延續討論。

這是一部港片。創作是一個覺察的過程,因此創作者們用不同的方式嘗試接近這個躁鬱的城市。

我曾聽過蒙面的香港青年,奮力向台灣人澄清著廣東話「攬炒」在反送中抗爭那年的運動者的語境中,是如何具有正向的且積極能量的意義,因而,他認為台灣人不該只是以激進抗爭手段及鎮壓的影像來記得港人抵抗的精神,也就是說,即使悲壯,亦不只是籠罩著黑色、痛苦、代價性的絕望感。

用韓麗珠在《黑日》內對於「攬炒」說法:「置之死地而後生的僅存的希望,其中有著進取的行動力,畢竟,『攬』和『炒』都是動詞。」

正是在這個經驗上,我想要說到《墮胎師》及其對「墮胎」影像的使用與啟發,及其最後如何能夠接近「攬炒」。

關於墮胎,我們可以首先回想《過於寂靜的喧囂》裡,聾人少女探索並享受情慾,唯有在秘密墮胎時,嘶啞中叫出聲來。這種扯著觀眾的內臟的做法讓人感到熟悉。所有非法的、秘密的墮胎,帶給人們(尤其是女性觀眾)的無非都是一種催情緒的作用,跟那些飽受爭議卻被「大人」們樂此不疲地要作為青少女/年的恐嚇性衛教影像並無二致。

過去,我在電影裡看過對「墮胎」的使用,縱使不是帶有欲望與罪惡代價的譴責口吻,而更推進一層意涵:例如《性愛成癮的女人》主角刻意遺忘那些規訓身體的避孕藥,而後自己豪邁喝酒,操作著閃著銀光的器具,一遍一遍捅開陰道並將胚胎拉扯出來,要展示著那直接明快的疼痛,形同向公眾意識硬幹的正面對決;縱使例如《燃燒女子的畫像》裡女同志伴侶們為女僕意外懷孕而想方設法協助製造流產,最後以作畫紀錄了女僕引產的姿勢,形同溫馴撫摸著疲憊苦楚的女體並肯認此一重生儀式;又縱使如果不論其他可能較為粗糙的墮胎比喻或僅僅反映成長、取捨與身體自主權的進步意象傳達,我的確在像這樣的幾個電影裡看見墮胎影像在集體意識中溫柔細緻地演進。但縱使如此,「墮胎」影像的使用,都還是不脫一種對觀眾的催情緒的作用。

我在《墮胎師》裡卻看到了一個層層演進且精彩的挪用。

《墮胎師》對墮胎定義具有早已敘明的挑釁。白靈飾演的墮胎師主角,一開始就向對「墮胎」行為感到害怕不安的女學生們說「在大陸,我們叫『人工流產』界」。這兩個詞彙的意涵差異,以台灣的主管法律就能夠做最明顯的示意:合法的叫「人工流產」,是訂於《優生保健法》的一項醫療行為;非法的叫「墮胎」,是訂於在刑法中的一種罪名。

也就是說,開頭便迅速跳過價值判斷的呆板示意,而後更以「無性懷孕」穿透過人性慾望的鬥爭場,並以墮胎師一職的母親替女兒執行非法手術,穿透過所有在使用此一情節所需要的冗贅設定,直接要在以幾場戲裡交代過「墮胎」的次隱喻之後,直指的主意涵:我正要借用「攬炒」一詞,來說明這個主隱喻。

「墮胎」在《墮胎師》中的兩層次隱喻的鋪排:第一層是快速地將消解胚胎(作為被想像為生命)而對香港少女有著解脫於自由戀愛與生育功能的命定枷鎖的幫助意義,簡明敘說了「墮胎」的正向調性的眾所皆知;第二層是面對著穿著制服的女學生勇敢直率、天不怕地不怕,托起雙腳置於內診椅上,一邊受記者側錄並訪問,一邊大口咬著漢堡,隨即在迎向墮胎時飽受衝擊 — — 那衝擊並不主要是身體的苦痛,而是排出的暗紅液體與幾可清晰辨為胚胎形體的塊狀的道德反射 — — 於是女學生看了那血與血塊後嘔吐,這則是傳統意義上的代價、創傷以及子宮收縮般地絞痛過程。

交代完懷孕學生的無拘無束,甚至可說是粗暴地迎向胚胎,或說是學生勇猛無懼地承受著創痛一事之後;仍強調學生終究需要經歷滿腹苦楚,於是我們唯有那一場墮胎戲裡看到「血腥」畫面,但那苦楚是以一種輕盈效率且幽默的港片風格呈現,彷如反送中裡雷射筆示威口號「回水」那樣戲謔又深刻之後 — — 在母親最終重回墮台,面向如聖靈般空降受孕的女兒的產道,一個更加深刻的,「攬炒」式的進取意象,被帶了出來。

墮胎穿透了觀眾的想像:略而不過女性,躲而不避生死,直視且內搗這個「小雞心」[2] 的臨在,不帶悲意,不見「污」血,不感表皮的疼痛。

回到天台上,最迷幻而使人泫然欲泣的「打太極」場景,是我們收拾凌亂的碎片而能緩下來向內尋找自身個體置於壓迫性集體之中的呼與吸。

女兒衝上來在一旁氣急敗壞地訴求著你,你是墮胎師,但你早已著丟棄神像與墮具,你用力去信仰並企求著自己不安的心靈能被安放,即使女兒哭嚎著那從天而降的懷胎,已經過多月了而必然面對危及性命的處境。

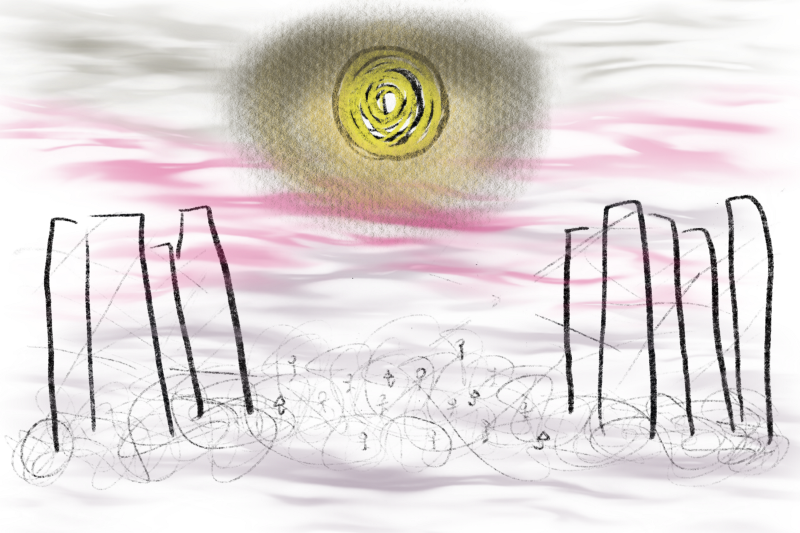

樓房最頂部的天台,就是我們熟悉的從香港街道裡抬頭望向天空時會看見的那樣,交錯著電線或曬衣線,是人與人的眾多的點,以及人與人之間的各種可能的連結,築起了灰黑的大面。

躁鬱的城市抽取出你的軀幹、你輕推出去的掌心、你穩妥踩出去的腳跟,吶喊聲在四周震耳欲聾。你不是看見女兒,而是看見了自己。

所以你擊破鏡子。你終於同意而抓著女兒說「我幫你做」。你曾經想要尋回女兒而彷徨失措地追著叮叮車,那是電影一開頭乘載著母女情誼的尋常都市生活場景。

你曾經在天橋上穿越擁擠的人們奔跑,你也曾經受年輕跛著腳的謊稱富豪的子女詐取你的善心與親密投射 — — 如同性愛成癮的女人經歷眾多樣態與數量的男體後,一度與年輕同性交歡並過於完整地交出信任 — — 然而純真沒有帶給你什麼,終究你(們)受了欺騙與侮辱。因此你倒在豪華飯店裡挑高的大廳中的水池。

所以你將器具重拾手中,你說「唔好驚,唔好動,一陣就冇事了。」然後我們看到了香港。

在《墮胎師》裡,我們可以從樓房買賣與世代衝突的口語,或者從可以從攤販生意人與異族移民的神靈信仰與荒誕中,得知這個城市的屬性;可以從的士裡的性愛以及自我反問「妓女」後仍給出存摺,來得知這個城市的資本主義調性 — — 如同真實事件裡抗爭者衝入立法會後拿取飲料仍不忘擺放鈔票那樣一致的對價性;更可以從主角在向教會神父真誠告解後發現對方只聽得懂英文的失落而得知香港本土青年與中國移居的母親之間的國族張力與文化資本的落差所彰顯出來的衝突性。

然而,穿透次隱喻之後,我最深刻感知到的,是催淚彈瀰漫在街戰的那一年之後,將被根本改寫意義的廣東話詞彙 — —

我們以各種方式接近「力脱思特」,接近「墮胎」,接近「攬炒」。

[1] 收錄於2021年2月週刊編集。

[2] 取自胡淑雯《哀豔是童年》。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…