一个哲学系学生 把我的灵魂写给你看

阿妍的上海疫情记忆(一)

三月初,疫情刚展露一些苗头时,我处在对不确定性的巨大恐慌中,担心随时可能丧失的自由。当身边越来越多人被封控管理,网上出现了“如果你在上海,身边没有朋友被隔离,那说明你的朋友太少了”的段子,这份不安就愈发真实起来。而当封控终于降临到自己头上,彼时我还相信“两天闭环核酸检测”后会重新放开,对重获自由报以美好期望;甚至闭环2+2+2+…+2无限延长期间,外卖、网上买菜渐渐缺乏配送力时,我依旧祈祷着这一切快点结束。直到封城“谣言”传出,四月起浦东浦西无法流通,我才意识到这场灾难距离收场还遥遥无期。

开始写作本文的日子是我居家的第42天,被困在百来平的房子里,生活早就变成了简单重复。我常常无法集中精力,不自控地在手机上刷着看不完的人间疾苦,时不时地在半夜大哭一场,剩下留给冷静思考的时间并不多。

在摘要中我自称是“一个不是最倒霉也不是最幸运的普通女大学生”,的确,我经历的是中等量的荒谬。通过搜集手机相册的照片、微信的聊天记录和豆瓣发过的广播,我整理出这份属于自己的上海疫情记忆,希望以普通人的视角尽可能全面地记录下这一切。

3月5日

和男朋友去上海动物园玩了一天。朋友圈发完照片,爸妈提醒我“最近上海有疫情,不要再满世界乱跑了”,我不以为然。

3月7日

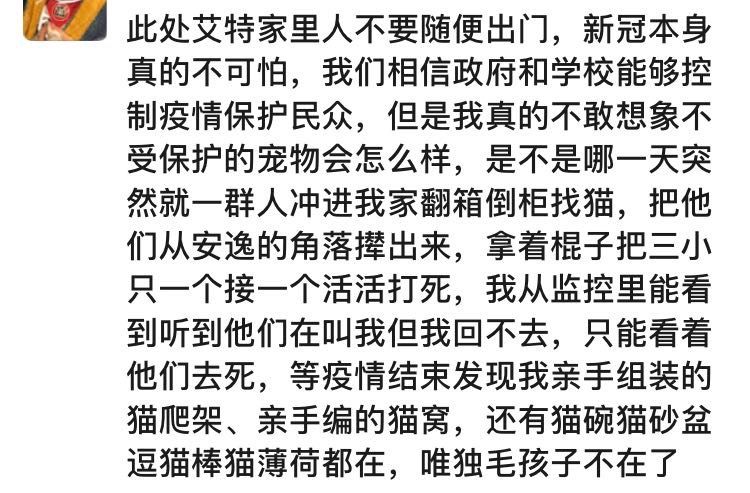

微博上看到上海这边隔离也要签“宠物无害化处理同意书”。我不敢相信,这还是我熟悉的文明的上海吗?

3月9日

隔壁交大凌晨爆出阳性,当天开始封校、线上课、全员核酸。上午向朋友求证,她表示是教育超市的员工确诊,不是本校学生,无需太担心。

传言华师大近期也要封校,我不住宿舍也不回家难以解释,只好跟辅导员报备后向父母打电话坦白自己在租房。他们表示难以接受我的决定,我们大吵一架,我在马路边大哭半小时。

一夜之间路上的行人都戴上了口罩。和修修上晚课,我们一起心神不定地刷微博“上海疫情”话题;送我出校门时,她递给我一个口罩,叮嘱我一个人在校外住千万小心。

修修还告诉我,为防止成为时空伴随者(与感染者同处800*800平方米的空间超过10分钟)被隔离,她下午坐地铁找男朋友就特地把手机设置成飞行模式,每过几站换一节车厢,尽可能降低被追踪的风险——情侣约会成了特务碰头,这座城还有安全的地方吗?

3月10日

学校教务处建议老师改为线上课。两点半上完也许是本学期最后一节的线下课,我一边手机进入腾讯会议转场,一边从一教冲向学校的联华超市采购,手忙脚乱地买了冰柜里最后两包速冻水饺、几包奥利奥和几瓶碳酸饮料。超市窄窄的过道里挤满了人,泡面货架已经被搬空,空气中弥漫着紧张的气息。然后我从小北门走出学校,这是我最后一次踏出校门。

那天我在豆瓣放出虎狼之词:“近期生存目标是不让核酸次数超过性生活次数”。谁会想到命运赋予的礼物,早已在暗中标好了价格呢?不到一周我就将为昔日的自由付出代价,可自由不是人的自然权利么?但在我们这个国家却成为了命运的馈赠!

晚上男友找我,我们享受片刻欢愉时错过了辅导员电话,导致她直接去找我爸妈。我们又在电话里大吵一架,他们第二天要来看我,吓得我连夜收拾掉租房合同、验孕棒和避孕套。

3月11日

交大的朋友告诉我,他们十人一管混检,有16组阳性,传言要封控升级、全校封楼。

这一天起我再也没踏入过校园。尚未封校,但当天的课全部改成线上;我想去食堂吃饭,可担心像12月那次一样临时封校,我来不及出逃最后露宿教学楼。

家所在的小区封了一排楼,下午还组织了全员核酸,爸妈没空来看我。窃喜。

高中同学的小区在男友家对面,那边爆出确诊病例,她被紧急召回隔离。

彼时的疫情还是星星点点的,我保持每天刷新“上海发布”的习惯,看确诊病例居住地离自己以及家人朋友们有多远。但我开始陷入深深的恐慌,因为我的自由也岌岌可危了。

3月12日

这一天是我封控前最后一次和男友见面。

为了完成学校的核酸统计,我醒来后就骑车去吴泾医院做自费核酸。从十点半排到十二点,嘈杂的队伍里有不会使用健康云的外地务工者、有大声外放抖音的矮胖男人、也有抱着孩子的母亲,炎热的天气下大家都很烦躁。回去路上才发现隔壁小区有免费检测点,懊悔自己白白花了40块钱,还要受捅鼻子的罪。

男友给我带了他爸爸寄来的馄饨、虾饺和糕点。我们就像往常的周末下午一样,躺着各自学习,晚上看了《爱情神话》。我责怪他对我心不在焉,他却说,明天也能见面,没必要把所有事一口气做完。是日不欢而散。

3月13日

男友醒来发现他的小区贴出“闭环核酸两天”的公告,老头老太太无处可去,在楼下咕噪起来。

华师大发出公告,通知下午一点封校。

谈恋爱后的周末就再也没有独处过,我被迫重新学习如何面对自己。中午出门想为下周网课寻找合适的自习室,却发现餐饮店几乎都禁止堂食或歇业了,宝龙广场萧条得不见人影,社区图书馆也大门紧闭。最后只买了一个麦当劳甜筒,去物美超市采购了几根黄瓜和一只烤鸭,疲惫地回到家。这是我最后一次在自由的阳光下漫步。

3月14日

交大的朋友告诉我她所在的宿舍楼有好几例确诊,她没打过疫苗,害怕中招。

我租房的小区也开始“闭环两天”。尽管爸妈小区的核酸结果没出,没能按规定时间解封,我本来还对周三能和男友重逢报以信心;但男友告诉我,他们小区出了确诊,隔离期从2天延长到14天。当天下午爸妈的小区也因为同样的原因,加刑到14天。

冰箱的库存快消耗完了。叮咚买菜、盒马鲜生、美团、饿了吗、永辉超市……各大外卖买菜平台要么断货、要么没有配送运力,绝望地研究了一下午。好在晚上爸妈托尚未被封锁的姨妈给我紧急带了一些物资,包括油、盐、饮用水、水果、白菜、肉圆、速冻水饺、泡面和饼干。我嫌她送来太多东西,一个人吃不完会浪费,而她却执意让我都收下,因为她也即将进入看不到头的闭环管理。

其实一开始买菜的渠道还没有完全堵塞,男友那边还可以点外卖,我们仨的小区门口也都摆满了各色各样菜贩子的泡沫广告牌。但考虑到我不会做菜也没有调料,只好作罢。

3月15日

闭环管理的第二天,被大喇叭吵下楼做了第二次核酸。我以为配合物业工作,做完这两次核酸便能重获自由。完全没意识到整个上海“网格化管理”的趋势,是先以“2天闭环核酸”为借口封锁居民区,再用同样的理由无限2+2+2延长刑期;或者不幸爆出确诊患者,直接延长到14天。美好的幻想陪伴我度过平和的一天。

3月16日

一觉醒来,华师大封寝。

小区核酸结果已出,却没有如期解封。

晚上全校都在关注一桩八卦丑闻:华师大体院某男pua女友导致她自杀。所有群炸锅,一个选课群出现当事人直播;故事的疑点逐渐浮出水面,主人公开了腾讯会议澄清,但最后在警方的压力下被迫道歉、承认一切皆自导自演。舆论愈演愈烈的同时,#华师大渣男#的话题冲上微博热搜前三,“流量女工”为了学校声誉纷纷“清扫广场”。

3月17日

小区开始新一轮核酸,发出通告说“街道疾控办指令,召回所有近期进出人员,实行封闭式管理”,大门口增设了障碍物。物业却不公开具体信息,也不直面回应将封锁到何时。隐隐感觉大事不妙。

朋友圈出现一个捐款链接,据称是给学校食堂捐71元。竟然有不少同学转发支持,我难以理解,本身处境就和大棚里的猪无异,还要给饲养员送钱?我同情不得不执行不合理命令的后勤人员,但无法对前提不正义的事表达感激。

学校的宣传风向也令人不解,官方公众号在歌颂住办公室、跑着为学生送餐的青年教师。乍一看是很辛苦,可仔细一想,为何不用电瓶车/其他交通工具提升运输效率呢,偏要像《解放军在巴黎》的“人肉传输带”一样,用最多人力实现最低效率。这种宣传思路其实是很有代表性的,学校的反应也映射出接下去整个上海的反应,他们好像考试时奋笔疾书的差生,以为把整张卷子胡乱涂满就能拿高分。

3月18日

本周第四次核酸。

姨妈暂时解封几小时,又给我送来足够坚持两周的食物。

自己做饭一周,几乎每天都是一顿白菜煮水饺、一顿面包配水果/泡面加个蛋,这样糊弄过去。说来丢人,封锁前我从未自己做过饭,不会开火,更别说用洗洁精洗锅;探索做饭的新鲜感和喂饱自己的责任感一道构建起我独居生活的秩序。

3月19日

睡到中午,在房间写了一天作业。下午临时通知做核酸,转一圈权当放风。

3月20日

收到密接短信,然后发现人手一条,虚惊一场。

3月21日

豆瓣被禁言一天,心灰意冷,注册推特。

令人愤怒的事太多,失眠到三点。

高二在语文课学到卡夫卡,去徐汇图书馆借了《城堡》。翻了一周,看不懂,又还回去了。而今天围观宿舍楼微信群聊,学工部老师输出一通维稳的打太极话术,何其荒谬!学生明明有理有据地提出意见和困惑,提出开放澡堂和吃更好盒饭的诉求,这些声音却通通被当作“有情绪、不懂事”,用“我们也是在服从上级领导指挥”推脱责任,用“基层人员连轴转已经够辛苦了”来转移矛盾。毕竟领导是不可能错的,那么要么是学生太娇气、要么是基层人员执行不当。我突然理解了卡夫卡。

3月22日

半夜被冻醒。

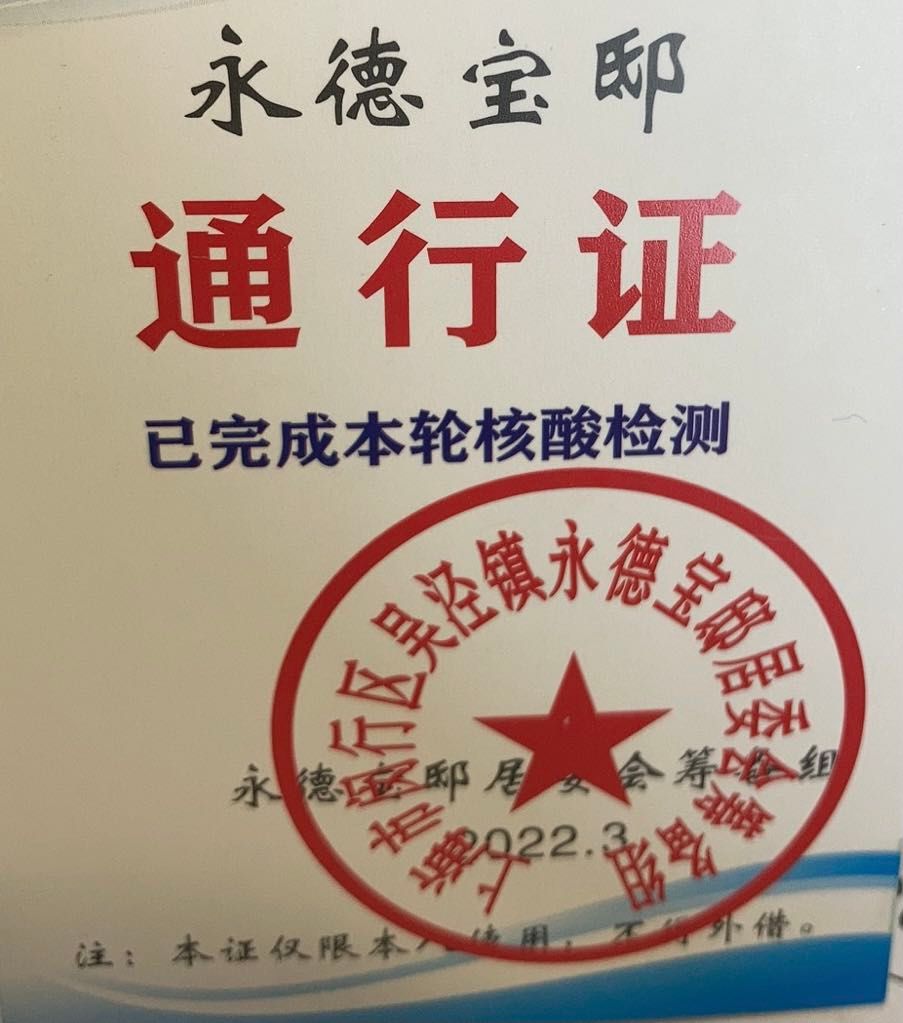

小区又开始新一轮封闭核酸,永无止境的2+2+2+……

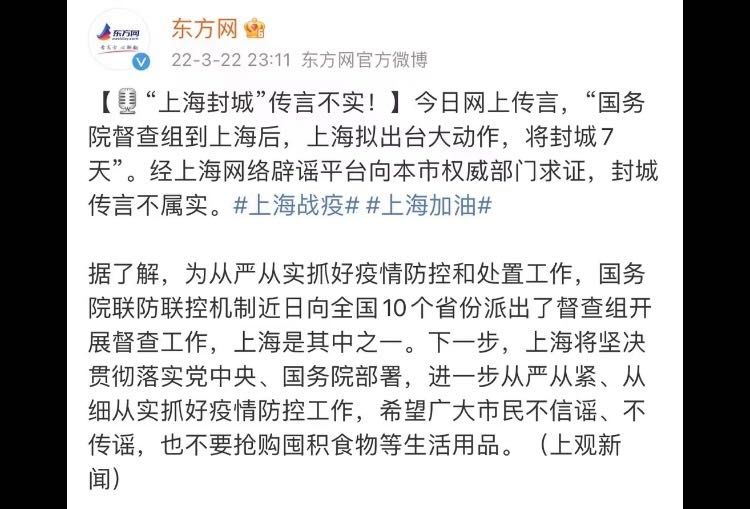

微信群广泛流传“上海即将封城一周”的小道消息。上海发布紧急辟谣。

3月23日

前两日核酸结果已出,仍未按约定解封。

现在回想起来,当时我为何要这么听话地每次都排上一小时队做核酸呢?我好像是出于潜意识地服从,而非出于对未知“逃检”后果的恐惧。

华师大封寝已有一周,也没有按照原先“7+7”(7天封寝,7天封校)的说法解封。同学哀嚎:“七七复七七”。

3月24日

幸运地点到外卖。

爸妈小区短暂解封,据他们称这几天周边小区轮流放风,给大家几小时超市抢购时间。

3月25日

深夜大哭,失眠。

租房小区组织居民办理出入证,但物业称尚未接到疾控中心指令,还不能打开小区大门。欲打疾控电话讨说法,无人接听。晚上听到楼下欢呼声阵阵,终于解封了!和男友约定等他的14天隔离结束后,就搬来和我同居。可惜好景不长,一封“告闵行居民书”发出,街道过两天又要开始新一轮封控。

我在豆瓣写道,“解封消息让我的绝望触底反弹,但其实是为了再一次浇灭希望。现在可以理解鲁迅之所言‘绝望之为虚妄,正与希望相同’。下辈子投胎不愿再做此地人,如果可以,更希望别再做人。”

绝望是因为有所期待,可见当时我在政府一次次朝令夕改、公信力下降之际,还没放弃对重获自由的憧憬。需要经过之后一段漫长岁月的敲打,我方能意识到这个政权是在进行“服从性测试”,不断挑战人民下限,并且它的尝试是成功的。

3月26日

失眠到三点,实现了提升白天效率为深夜内耗预留充足时间。

晚上小腹剧痛,恶心想呕,躺了半小时动弹不得,只好百度求医吓自己。后来实在撑不住,给爸妈哭着打电话让他们接我回家。这本是我的下下策,因为回家意味着再无可能和男友见面。总之为期两周的“荒野求生”以这样的结局收场了。回家路上我心生悔意,父母好像在拿我发泄情绪,我不知说的哪句话戳中他们神经,下一秒我就被吼了。

观察到最近大家都处于集体发疯的状态,也许疫情只是一个放大镜,把本应承受的痛苦无限放大到无法忍受的程度。没有疫情,这些烦恼也会存在,以一种可以被缓解的方式。

3月27日

回家第一天,小区又爆出核酸异常,等待复核的过程人心惶惶。

官方发布公告,即将“在全市范围内开展新一轮切块式、网格化核酸筛查”。浦西人民比浦东要幸运得多,多出4天囤货时间。从这一天起,网络求助信息繁杂起来,我看到越来越多的转发。作为普通人对此无能为力,多希望有一个万能的上帝来救赎正在受苦的人们啊!

3月28日

肚子疼得大哭。大概是由于独居时自己做饭不放油水、一锅水煮,又吃不到基础代谢、常常挨饿,我便秘了。

3月29日

沐浴阳光,挂着腾讯会议,骑车去见男友,只为隔着围栏遥遥相望几分钟。接下去一周我每天都在后悔没给他带些食物,让他只好顿顿泡面、清粥打发过去。

一路上见到更多人间真情与疾苦。鱼贩子在门外兜售海鲜,由两道围栏之间的志愿者负责传递,没买到的老头老太太挥着百元大钞叫,“勿要走啊,我有钞票,可怜可怜我卖给我吧”;也有不少子女给困在小区的爸妈送菜,听到一个中年阿姨讲,“姆妈啊,阿拉只买到这点,省着点吃哦”。

然而网上还有很多人不愿相信上海正在发生的一切,盲目拥护政府。记得《纽伦堡审判》电影有这样的场景:正义部长在庭审前才被告知希特勒在集中营的罪行,然后他真诚忏悔认罪,说无知不是无罪的借口。选择不相信也是一种罪。

3月30日

华师大实行片区化管理,中北校区的“男女混浴”制度(公共澡堂在宿舍楼外,同一片区的男女生分时间段共用)在微博发酵,发微博的女生被辅导员一一约谈和威胁。

要下楼散步,被我爸从“你是个没良心的白眼狼”骂到“你死外面算了”。病毒在民间的妖魔化程度可见一斑。绕小区走一圈我还是忘不掉这些话,强行憋住委屈的眼泪,鼓起勇气面对回家继续被骂/被冷暴力的命运。每天都在“心情平和-被骂崩溃-自我疗愈-心情平和”的循环中度过,天知道我做了多少次不要自杀的自我心理建设。

3月31日

无事发生。

浦西即将被全线封锁,但对我来说又有什么区别呢?

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…