分散式出版實踐者 網誌:bchai.cc

警笛聲中的彌撒

夢中如遊魂般闖入了一座宏偉的教堂,在窗外不斷的警笛聲中,我參與了人生的第一場彌撒。主持在聖壇上宣讀聖經:「上主,我呼救而你不予垂聽,要到何時?向你呼喊「殘暴」,而你仍不施救?為什麼你使我見到邪惡,人受壓迫,而你竟坐視?」

天啊,竟然是哈巴谷先知書的經文,就是自五年前雨傘運動以來,一直在我腦中徘徊的那段文字。這就是上主此刻要對我說的話了嗎?

夢境中處處佈滿危險,那繃著的緊張感拆掉人與人之間的信任,令早已把定位功能關掉的我連開口問路也不敢。霎眼見到一家於橫街中的白色教堂,像沙漠中的綠洲般靜立於鬧市中。可能基於自小在心中札了根的信仰,我本能地走進教堂。

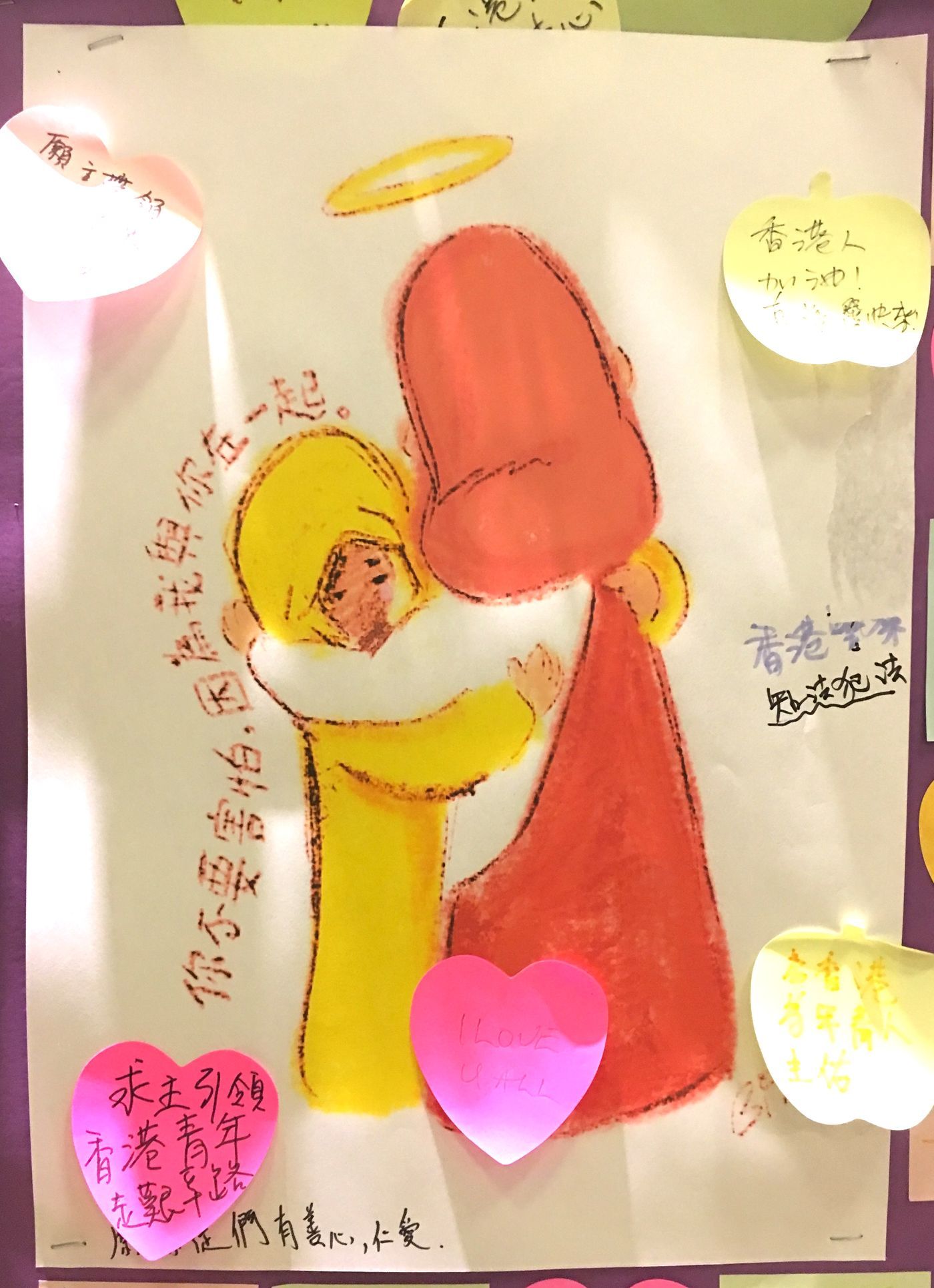

教堂門口左邊的報告板,成了一堵連儂牆,右上寫著「為香港」三個大字,左上是一幅童書風的畫作。畫中的耶穌背向著我,擁抱著一位身穿黃袍,正在哭泣的少年,畫上有一行小字:

你不要害怕,因為我與你在一起。

在畫作的一旁赫然發現另一行不起眼的小字,寫著「香港警察,知法犯法。」我想,若畫中的黃衣少年換成一名警察,會否變得違和?

我沿著螺旋的樓梯走上二樓,進入偌大的禮堂,坐在後排的一張長椅上,拿出快沒電的手機充電。下午曾經傾盤大雨,把我的袜子都弄濕透,但在莊嚴的聖堂中我卻不好意思把鞋子脫下。

少量信眾緩緩步入教堂,坐到前排,同時前排的燈光亮起,我也假裝順從主持者的呼籲稍向前移動,卻仍坐在遠遠的大後方,像旁觀者般觀察這一切。我在基督教的背景下成長,從沒參加過天主教的彌撒,雖知道兩教同源於一宗,但對這一切禮儀感覺卻是既熟悉又陌生。

儀節開始,一位信眾宣讀聖經。天主教的聖經跟基督教的版本譯法不一樣,但「哈巴谷先知書」這幾個字進入我的耳中,仍然是震憾非常。那是我在過去這五年反思又反思的經文,字句表達雖然不同,卻跟早已刻在我心中的文字共鳴。無論用哪一種語言和形式表達,有些價值還是共通的。

上主回答我說:「你寫出這神視,清楚地刻在版上,使人能流利誦讀。

因為這神視有一定的時期,最後必要實現,決無欺詐;若遲延了,你應等待;它必定來,決不誤期。

看,心術不正的,必然消逝;義人必因他的信賴而生活。」

哈巴谷先知書 2:2-4 《思高聖經》

前段大意就是「惡有惡報,若然未報時巧未到。」之類,但我糾結的是最後一句「義人必因他的信賴而生活。」那句理論上就是困境的解,但我無法領悟。

偌大的禮堂中只有寥寥不足二十名信徒執行著禮儀,建築的共嗚箱效果令歌聲和朗頌附上了天籟的效果,背景卻被窗外間斷響起的警笛襯托著。這氣氛實在太有戲劇感,像自己突然跳進了《1987 逆權公民》的情節,成為正在被追捕的金正南。

這是我一生人第一次參加天主教彌撒,卻沒想到竟在這種情境下。

這幾個月偶爾會收到一些朋友的短訊,其中包括一個自小陪伴我長大的牧者。記得 6.12 時收到他的訊息,我的回覆是:「我以雙眼的剌痛記住了對這暴政的恨。」他發出的文字總是很簡短,有時我甚至懷疑他根本不諳狀況,但我從字裡行間接收到信息是他在意和關心。這是最重要的信息,我感激接受,也已很足夠。

香港教會跟大部份中年以上的香港人一般,活在和平的時代太久,對當前的局勢反應不過來。這是人之常情,因為這場社會運動帶來的思潮衝擊,包括對公義、威權、暴力、法制的再思,幾乎都在顛覆香港人的慣性思維。然而我對基督信仰與人生的關係,卻也因此有了全新的角度:其實聖經中大部份內容都是歷史,戰爭中的暴力到處可見,信徒犯法下監的都是典範。「為義受逼迫」在過往幾十年只能以芝麻綠豆的小事,例如在職場遭排擠等作例;現在卻突然升級到生與死的抉擇,而且近在咫尺。現在香港的信徒其實更靠近初代使徒的處境,要關注的也不再只是講不講粗口這種層次的議題了。

但如果哲理的辯論一時反應不上,教會還有一件必定不會做錯,也必定要做對的事 – 憐憫,像那牧者發給我的短訊,像「守護孩子」隊伍中的傳道人,像開放給有需要人仕休息的教會,像那天主堂連儂牆畫中的耶穌般擁抱心碎的人。

回到那天在烽煙中的彌撒。

儀節完畢,前方有位信眾突然向我走過來。「師兄,知道外面情況如何嗎?」

我有點措手不及,我又沒有戴黑衣口罩,不理解為何他能把我的身份看穿。但看他的樣子應也是為了避風頭躱進來的同路人?

跟他心不在焉地聊了幾句,因我腦海中卻還未能跳出哈巴谷書經文的迴圈。走了五年心路,我還未走到第二章 4 節那個節點。處於不能短期逆轉的惡劣時勢,義人要如何實踐因「信」得生的道理?

我帶著這迷思步出了教堂。夜色已臨,空氣中彷彿殘留著硝煙的味道,我還要在重圍中尋求歸家的路。

後記:擱筆之時,臉書竟又在我眼前彈出這篇論哈巴谷書的文章。是人同此心呢,還是上主真的要對我說話呢?

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…