Facebook:https://www.facebook.com/ecthelion1993/ 美術史是研究美術品與時代文化交涉互動下的歷史研究,而當代讀者的閱讀及傳播也參與了美術史的形塑。五丁目期待透過不同形式的短篇筆記,提供關心文化、喜好藝術的各位一個富知識性的生活提案。

臺灣美術為何需要「再發現」?:談戰後公部門藝術品的流散,與臺灣美術的邊界

作為今年臺灣美術的一大盛事,由北師美術館所舉辦的「不朽的青春—臺灣美術再發現」,迄今受到不小的關注。無論是策展團隊所展現的蒐尋、研究成果,還是圍繞著展覽而展開的媒體推廣,都讓「不朽的青春」與過往的臺灣美術展覽有所不同。

策展方將主標題命名「不朽的青春」,出自第一位赴日學習、獲得殖民母國中央藝壇殊榮的雕塑家黃土水的文章〈出生在台灣〉(1922)。而副標「臺灣美術再發現」,則意味展出的作品有別於過往,大多數都是新發現、或是未公開過的作品。「再發現」不只象徵藝術品本身的再發現,同時也代表了創作者及美術史研究的再發現歷程。

然而,扣掉畫家私下創作、未曾公開販售的作品,當觀眾(包含五丁目)觀看這些傑作,並翻閱圖錄說明時,會不會心生這般疑問:如果有些展品在當時已經被公開,甚至獲得獎項,為世人所知,那為何又需要「再發現」?從它們「第一次公開」,直至此次的「再發現」之間發生了什麼事?

為何需要「再發現」?

這些作品大致上分成兩類:第一類是戰前就被帶往國外,隨著戰後美術史的書寫與調查,被國境撕裂開來,導致這些與臺灣關係密切的作品游離在兩地的研究關懷之外,此類作品包含陳進《三地門社之女》、陳澄波《東臺灣臨海道路》等。

第二類則是本次所要談論的,公開展出後便被蒐藏、購買的藝術品。其中,私人收藏的隱蔽性而不為人知,故不先討論。展覽中還有一些藝術品,展出後便由公部門所典藏、購買。這些理應能被公家單位妥善保存的作品,又為何需要「再發現」呢?

有些作品並非近期才被學界發現,如黃土水的《少女》(1920)胸像,它在1920年由雕塑家自己親自捐贈母校太平公學校後便保存迄今,戰前有對外展出的紀錄,戰後更被刊載在《臺灣美術全集》內。但諸如小澤秋成《臺北風景》(1931)、鹽月桃甫《萌芽》(1927)等戰前由公部門收藏的作品,戰後便下落不明,近十餘年才分別在國立臺灣博物館及私人收藏分別「再發現」。

無論是歐美或日本等國家,大多都會有特定的公部門購藏官方展覽中的傑作。但在日治時期的臺灣,卻沒有完善的官方美術贊助、購藏作品機制,許多畫作展出後如同曇花一現般,展覽結束後便隱沒在民間。在當時,最接近前述購藏單位功能的機構,卻是總督府的半官方附隨組織,由全島學校教師與部分官僚所組成的「臺灣教育會」。該單位負責推展臺灣各地的教育事業,同時也是臺灣美術展覽會(1927-1936)的主辦者,在報紙上時常可見教育會購買臺展作品的報導,鼓勵藝術家創作參展。身為社團法人的教育會,其經費來源為另一個附隨組織「財團法人學租財團」,因此若觀眾在仔細看展場三樓山崎省三《戎克船之朝》的畫框(原屬於另一件參加臺展的作品),可以看到背後的貼條上有「學租財團」字樣,代表原畫框的作品屬於被視為學租財團的財產。有關山崎省三《戎克船之朝》,可以參考研究團隊蔡家丘老師的文章:【不朽的青春】偶然與巧合──談台博館藏山崎省三作品的發現

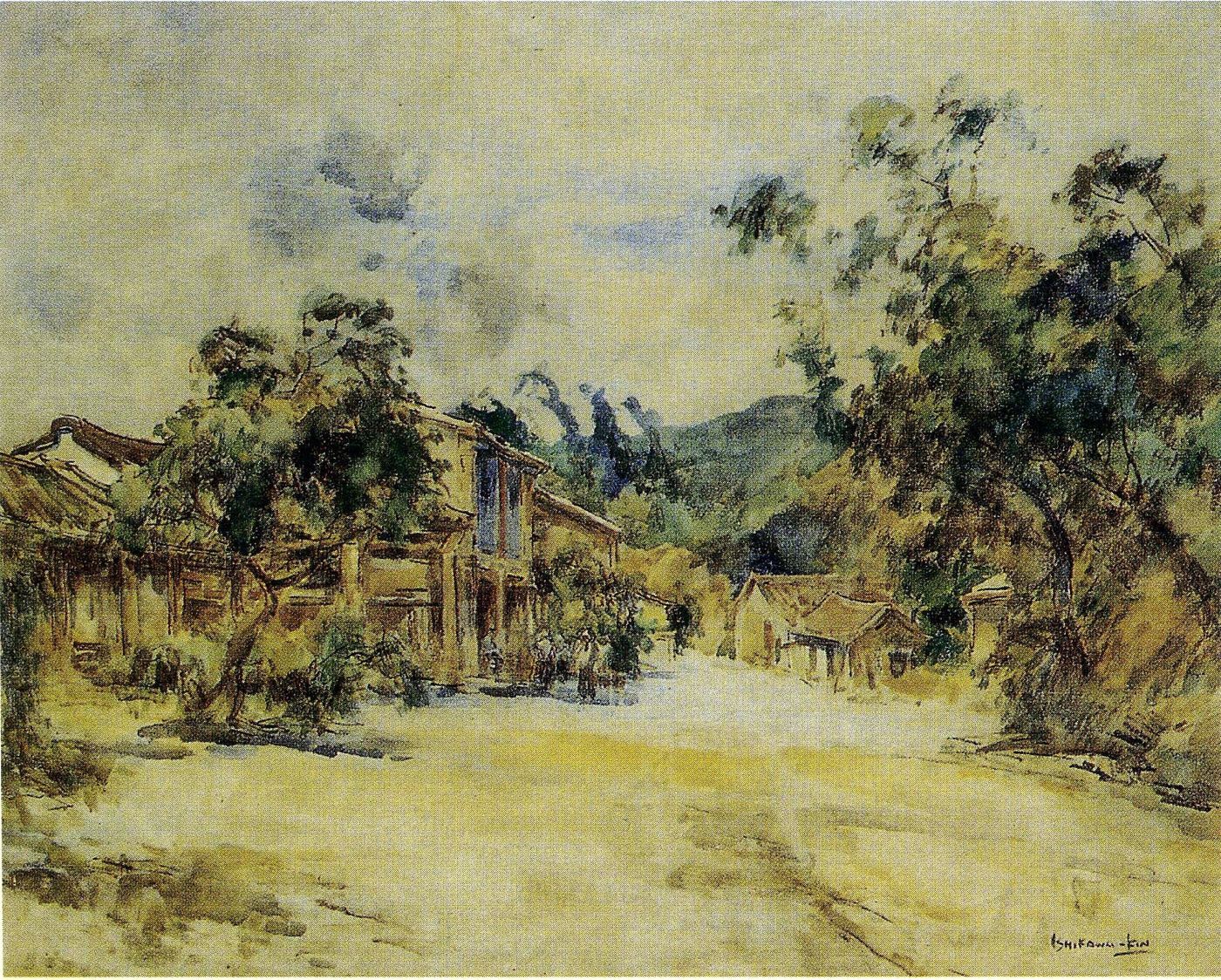

除了學租財團,還有「財團法人伊澤財團」、「恩賜財團臺灣濟美會」等團體,會不定期的購藏藝術品,鼓勵臺灣文化藝術活動的發展。然而,這些被收藏在官方或半官方機構的藝術品,卻不見得會在戰後由後繼單位接收。由於各部門的接收狀況宛如多頭馬車,作法不一,導致有些畫作可能因而流落市場,轉為私人收藏。運氣好還留在公家機關的作品,則因為殖民統治的敏感議題,而被塵封在機構內的一隅。如石川欽一郎出品第4回臺展的《驛路風景》(1930),在戰後十餘年後才在屏東市的介壽圖書館內被「再發現」。

實際上,郭雪湖的名作《圓山附近》(1928),也差點遭遇同樣的情況。這件作品在1928年第2回臺展中獲得特選,由臺灣教育會購藏,據說被掛在當時的總督府(今總統府)會客廳內。戰後在接收的過程中被負責接收的半山(指日治時期前往中國大陸旅居、戰後返台的臺籍人士)政治人物游彌堅發現,最後交還給郭雪湖,成為畫家戰前的代表作之一。但是像《圓山附近》那樣幸運的畫作卻不多,大多數由殖民政府公部門收藏的作品,在戰後都隨著混亂的接收過程而流散。

也因此,所謂臺灣美術的「再發現」顯得十分珍貴,這些作品歷經政權轉移的流散命運,與臺灣美術史的書寫漸行漸遠,成為失根流浪的歷史遺留,消失在社會大眾的記憶內。

何謂「臺灣美術」?

值得一提的是,展中有些畫作、雕塑,甚至也觸及「臺灣美術」的邊界(boundary),彷彿也挑戰了觀眾的認知:它們屬於需要「再發現」的臺灣美術嗎?例如,20世紀初浪跡天涯來臺遊歷的日本畫家西鄉孤月,他描繪熱帶南國風光與帝國殖民成果的《臺灣風景》(1912),這件作品隨著他返日逝世後,被收藏在日本的美術館。雖然他記錄了臺灣的美好風光,與現代化的發展軌跡,但這位只停留臺灣一段時間的日本旅人,真的該被納入臺灣美術的脈絡中討論嗎?

另一件值得討論的作品是那須雅城的《新高山之圖》(1930)。如展覽圖錄所述,那須雅城是一位遊歷東亞各地,遠至歐洲法國的日本畫家,他的創作與其旅遊、登山活動息息相關,一生幾乎都在異地遊走的他,難以被置於各國的美術史書寫架構下討論。這幅構圖宏大、氣勢磅礡的《新高山之圖》,是他獻給臺北圓山臺灣神社的畫作,在當時國家神道的體制下,屬於公部門收藏的藝術品。

然而,日本雖積極將國家神道傳布在東亞佔領地,但在戰後卻成為新政府極欲拔除的存在。神社及神道設施都被拆除或改建他用,臺灣神社後來被改建為圓山大飯店,喪失與日本神道的關聯。而《新高山之圖》也被移交到臺灣博物館的倉庫內,封存至今。

若我們回頭來看當時的歷史,可以提問的是,國家神道是臺灣宗教嗎?而《新高山之圖》屬於臺灣美術嗎?若深入思考此一問題,會發現以傳統國家美術史的角度思考時,像那須雅城這樣的畫家顯然就會被捨去,縱使那須曾參與臺灣現代美術的發展,甚至與郭雪湖、陳進等「前輩藝術家」,共同參與了當時重要的臺灣畫會團體「栴檀社」。

結論

也因此,本次以「臺灣美術再發現」為題的展覽,其選件可以說很好的向觀眾拋出了這個問題。從這個角度來看,長年住在日本的臺籍畫家何德來又如何呢?此次展覽中展出兩件他在日本的作品《豆腐》(1971)、《背影》(1973)又該如何定位呢?而1949年以後才來臺的「渡海三家」-溥心畬、黃君璧、張大千,他們在臺灣美術史中的位置又是什麼呢,這又是另一個值得玩味的主題了。

總之,相較2015年另一場臺灣美術大展,北美館的「臺灣製造•製造臺灣:臺北市立美術館典藏展」,「不朽的青春」不受美術館典藏展的侷限,得以用更宏大的格局,揭示臺灣現代美術的起源與流變。無論是「臺灣美術」的邊界,抑或是「再發現」的原因與意義,似乎都為臺灣歷史的文化流變帶來不同的視角,而不是傳統以臺灣「前輩藝術家」為主的策展邏輯,亦非單純以線性的時間軸講述美術史發展。可以說,所謂的「再發現」,或許也包含觀眾對臺灣美術歷史想像的再發現吧。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…