女性,藝術,精神病……觸摸命運。

我还看不见是谁抓住了我

图、文:iago

很多委屈、愤恨,甚至很多抑郁的诱因,都是因为人日积夜累的被忽视、被隐藏,不被看见。这种隐形,又很难以表达。因为从未被表达,以至于人们常常没法发现,不过是希望能与另一个人链接,希望自己的遭遇能被人所看见,能被人拥抱,能被人倾听,能听到有人说:我理解你。

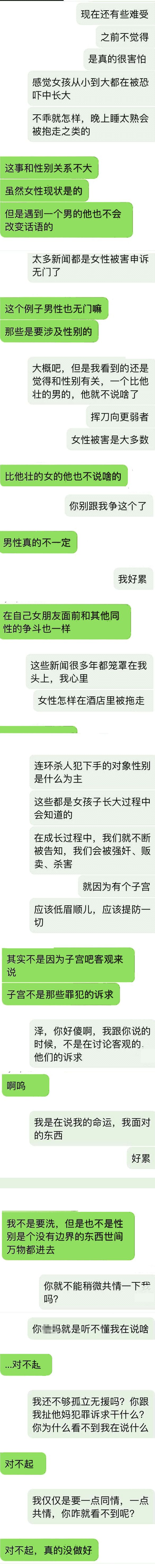

有一次,我和泽在微信里争吵了起来,因为误读,我认为他不理解“女性恐惧”。事发三十分钟后,我还在朋友圈共同好友关于“女性恐惧”的推文下留言,暗刺他。那时候他正好在东南亚,而我,刚刚经历了一场恐惧的洗礼,过去许多令我害怕得肉颤的遭遇,纷纷浮现了起来。

那是2019年12月或者2020年1月初的事情了。我在朋友圈看到一个女性朋友被死亡威胁,她发的截图里满是粗言秽语和男权恐怖主义的言论和后续的进展都让人十分担心。女孩并没有做什么特别的事情,对方也只是健身房的路人甲。整件事里,健身教练到施暴者都沉迷在自己自恋的“男子气概”中,把事情推向更糟的境地。在报案无果后,我问了她几次需不需要我去她家陪她,她最后说好。

那一晚,我准备去的时候,其实十分恐惧,在给泽发的语音里已经是带了变调的哭腔。害他在东南亚急得不得了。要知道,在去年10月份的时候,我走在路上制止了路人对我的女性朋友的性骚扰,跟对方对峙、还被打了,后来还去派出所备案了。整个过程中,心跳都没加快哪怕一点。可那晚我竟然是那么那么的害怕,始终觉得有把尖刀垂在头前,等着落下。可越是如此,我越觉得我必须在我朋友身边。我无法接受她要经历那样的意外而我不在场,即便是泽在电话那头告诉我我已经失控了,也没能制止我前往。

这是一种说不上来的需求,就跟那攫住我的恐惧一样,是一种剧烈的、大而无形的冲动。

在我小的时候,发生过一件事,我花了很多很多年去消化它。它承载了我原生家庭内部的撕裂,承载了我所见的母辈的命运。沉默、绝望和冷漠、无耻都在这一把刀上。

那时候我只有门把那么高,夜里,我听见剧烈的争吵声,醒来了。我和弟弟打开了房门,看到我妈妈拿着一把日本刀对着我爸。那把刀从我出生时就在了,后来早就成了被扔的废铁。我被那个场面吓住了,哇哇大哭。我或许后来站到我妈妈那边,扯着她的衣服了吧。可她的绝望已经深深地注入我的心里。我知道我父亲又一次不负责任地做了什么事情,或许是又输掉了许多钱。我奶奶那时肯定也是责怪我妈妈的,她从未觉得我妈妈和她应在命运上相惜,而总是和整个大家族的男人们一起成为夹击我妈的那个人。

我那令人窒息的乡下地方,除了“看开”、“念佛”,难以想象女人们要怎样在无尽的杂事里沉浮,在父亲丈夫兄弟宗族建制下隐形地忙碌。

这一把命运的刀,看着是我妈拿着的,却是始终垂在她头上的。即便我不愿意重复母辈的命运,那一把刀也并未从我额前挪开。

就像所有的女性一样,在成长过程中,如果说起“性感”,那必然是骂人的。稍微长大一些,就要知道自己的身体,就跟砧板上的鱼肉一样,自己不看紧一点,就要任人宰割。可就算这样,依然要碰上无数的关于月经的、胸部发育的嘲笑、同学间的挤眉弄眼。还有来自陌生人和熟人的性骚扰。而男性,在女性的世界也被描述成“下半身思考的动物”、“只爱女人的身体”。那时候甚至觉得,一个男人要是有像女人这样的情感和思考,而不猥琐,那是不可思议的。而女性之于男性,是“兄弟如手足、女人如衣服”。“女性”二字,代表着被隐藏、被欺负,是被吃的动物,是可有可无的,是软弱无力的,是施暴者的天堂。

从意识到别人将我的性别放到“女性”的位置之后的很多年,我都无法正视自己的身体,无法理解自己的身体,也无法承认它。我接收到的信息、我妈妈的焦虑和受侵害的经验会告诉我:“如果我是女性的身体,如果我是女性,那我必将任人鱼肉。”

回到那天,我被恐惧所压垮的时刻,当我见到我的朋友时,那些恐惧一瞬间就都消散了,我们一起聊天,睡觉,第二天起床后她给我听录音,她是那么冷静,以至于那个暴力男根本不相信她正在害怕;我们畅谈着想象着报复,说着逗笑的话,唾弃着这些无脑的冲动的类人。实际上她也身心俱疲了,她也想休息了,可在我们后来打电话说“我们并不需要一直做勇敢的人”之前,她其实都没有过喘息。无法否认,我和她所在的位置,所遭遇的,都是女性的,只是应对的方式不同,我选择遗忘,她选择强硬。我还有一个初中同学,她因为胸部的发育被嘲笑,选择驼着背。这样的选择让我们或样貌、或身型、或性情都不是美丽或讨喜的样子,而就只是我们的遭遇所塑造的样子。

我从朋友家回来后,就在跟泽聊天的过程中,因为误读,也因为碎片的文字难以传达,我得不到想要的安慰。

几天后他从东南亚回来,我躺在他的腿上,重新慢慢地说起整件事。并不是从最远最远的时候开始,可事情和我的过去、和我妈妈的过去、和无数女性的过去,祖祖辈辈的过去,有千丝万缕的关系。

泽说,那时候他想表达的是,女性的遭遇并不是子宫带来的,而是阴vaginal道,可我误会了,以为他在全盘否定我说的话。线上文字交流的碎片化和网络讨论空间的恶化,常常使我忘了如何后退一步去看那些文字,而是用应激的反应去将空间挤得更小,让这样的碎片的文字更彻底地黑白对立。

我们真正面对面地、细细地说了好多,说起我朋友的遭遇,其他女性的遭遇,说起做过的那无助的梦,被无力地困囿于一个个人无意间组成的高墙之下。

他很温柔地说,我如今面对的恐惧是从很久以前累积到今天的,而不是因为这件事才有的。如果我想真正去面对它,摆脱这恐惧的控制,就只能从很源头的地方开始,一点点抽丝剥茧地解决,把这些系成大结的小结一个个解开。这会很难、也很漫长,但是是可以做到的。等做到以后,我就不会被恐惧所控制,而是能更灵活、更好地解决这些事情。

他知道我今天还不能做到,但只要现在意识到了,慢慢去做,有一天就可以做到了。那时候就会是更勇敢的我。

他还笑着说,如果xx有一天出门前不化妆了,那她就比现在更勇敢一点了。

我想起我曾经梦见过的一支女性的军队,她们在一声令下全部陷入沉睡,她们穿着古时候漂亮的衣裳,排得整整齐齐,和壮阔的山峦一起起伏,沉寂、壮观。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…