因社會理論而獲得救贖的人; 希冀藉理論與實踐過完餘下人生。

陰柔理論缺少的桌腳_包容力、生活節奏、社會距離

若要思考個體與社會的問題與發展,就應面對合理化的探討與論述,我們生活世界的日常實踐為什麼是合理的?存在不一定合理,論述也可能扭曲。面對合理化的探討,需要社會理論的要求;一方面社會理論的使用,可能是以任何現有理論架構來維持既定的社會發展模式,一方面社會理論也將是一種啟示性關係的運用,以面對未來社會的塑造。於冠狀肺炎肆虐的當下,渠敬東在传染的社会与恐惧的人一文裡,便提及社會研究必須同時面對不變與突變,當然social change是社會學研究必須面對的,也就是偏向突變的部分,特別是在如現下病毒肆虐的突發變化;相應而言,社會理論需帶有相關啟示性關係的運用。我們可以從日常生活世界諸多面向中,汲取具啟發性的理論,小說文本、電影文本、電玩文本也具有形塑理論啟示的可能。

首先談及電玩文本,2019年11月發行的死亡擱淺這款遊戲,其遊戲內容設計與當今世界冠狀肺炎肆虐情境具有探討上的親近性,也顯現出一種具啟示性關聯的運用。遊戲裡主角Sam的人物設定,是一位一開始就拒絕與他者擁抱、拒絕與任何人有實際觸碰的角色,爾後在遊戲過程中,因任務需要(目的性),他接受一個Baby在他身邊,並願意照顧他、接受他的指引。一名男性角色開始體驗母性、陰性的力量,直到遊戲最後,主角期待嬰兒能活下來、他也願意擁抱他者,展現陰柔性的包容力是如何讓人與人重新連結、擁抱、以及讓主角回到一個他自己重新創造的社會、並從主角個體內在來自我改變自己。於遊戲中更加突顯的理論關聯性啟示,於早先撰寫的_死亡擱淺以後_留白的社會距離_一文裡,提及遊戲裡的主角_Sam_他是父親_也是母親,因為外部隆起肚子裡的孩子_一個置放Baby的圓艙_母性的子宮裡的孩子所給予的指引,Baby讓主角能聯繫鬼魅世界、拒絕廝殺,主角要處處衡量它可以自我迴旋的情境距離,包括人與人、人與物、人與鬼....等等一切可能的社會距離,他不能視摩肩擦踵的親密互動與經過是毫無成本的行動,他的每一步規劃都必須考量必須付出的代價,直接批判了現今無視社會成本所造成的資本主義社會、那種無限制地、視為理所當然地規模擴張。我們必須審視,一旦跨越某種社會距離,或是某種社會底限,我們一定會付出代價,只是資本主義一直讓我們忽視這個代價。

其次談及電影文本,於早先撰寫的_創造啟動:從個人意識形塑的合理化距離來思維情感連結_一文裡,透過全面啟動(Inception)這部電影分析,讓我們能回到微觀個體論角度去思考生活節奏與社會距離的意義。之所以要從微觀切入,是因為電影裡透露出的訊息_作為一位行動者,我們無法從外部觀察世界,只能從內部,而且必須按照內部心裡世界的本身條件來進行觀察與改變。內在雖然受外部開放性發展的影響,然而關鍵核心的情感問題,仍必須透過進入到一個完全封閉的自我再製系統中,透過植入者進行導引、間接輔助那掌控自我內心世界的行動者,以他自己的元素來再造自己,進行合理化運作來面對情感問題,再進行有意義的再造。電影裡的行動者要不斷面對各個潛意識層面時間的掌握,面對各梯級時間的節奏張力。這裡產生的啟發性關聯,是對於生活節奏的多元展現,各種不同生活節奏的張力豐富了外在、當然甚至是個體的內在世界;無可諱言也會產生衝突與變化。於電影中更加突顯的理論關聯性啟示在於,每個微觀個體人類,似乎需要在不斷劃分社會距離、不斷調整節奏張力的前提下,最終進入孤獨無他人涉入的情境,獨自面對自身內部關鍵核心問題與再建意義的鑰匙,為自己開啟一扇未來之門;有著逐步地、漸進式地抽離人群,一再地與人群或群體建立起各種不同層次的時空距離,找到自我創造的結點、最終再次返回並影響外部人群的一種反覆循環過程。這樣的反覆循環過程,是不斷思考與丈量不同社會距離、且形成各階段的溝通媒介才能形成的。

總的來說,彰顯出包容力、生活節奏、社會距離三個關鍵名詞。2011年,因緣際會認識陳映真的小說,也順著小說文本寫了一篇投稿文章_陳映真的文學視野:陰柔理論的啟示。或許當時在探討生活節奏時,我便關注過社會時空條件的詮釋,只是溜走了...;過了9年,我的行動很自然受到陰柔理論的影響,我自然會一再地依循自我內在的邏輯,去連結關聯的物質表現形式、去持續與延伸重要的理論意義。我把該篇文章第五部分重新審視,再與死亡擱淺以後_留白的社會距離、創造啟動:從個人意識形塑的合理化距離來思維情感連結_兩篇文章,共同處於同一脈絡看待,為陰柔理論嘗試補上立體動態發展狀態中缺少的桌腳。

以「家」為起點的交織:陰性思想與力量的交相作用

當初的出發點,是閱讀陳映真小說而獲得理論觀點啟發,稱為「柔性理論」,藉以對比社會科學學術領域所建立起的理論;以陳映真小說中女性、母性角色為基礎進行理論詮釋,稱為「陰性理論」。二者合之,即為「陰柔理論」的啟示。以下引用小說頁數,來自:陳映真小說集,洪範出版社。小說文本只分析「雲」短篇小說,是陳映真萬商帝君小說集其中一篇,該本小說集只列入〈萬商帝君〉與〈雲〉兩短篇。

〈雲〉小說中的女性文秀英,是一位值得深刻描述的、正向的彰顯陰柔思想與力量的例子。文秀英是一位工廠的裝配線女工,但她在小說中扮演的角色,實則是一位工人作家。陳映真在該篇小說裡,安置文秀英所撰寫的從三月十二日到七月二十四日的一連串日記,以及一篇名叫〈二哥〉的文章。這一連串的日記內容,於是展現某種屬於個體、又屬於群體的生活節奏發展與變化,並體現她如何透過愛與關懷的包容動力,基於她本身對「家」的認識作為起點,在工廠的生活範圍進行思想上的運作與實踐的安排,然後認識與擴大對於世界的連結與發展。陳映真對文秀英此一人物的描繪,彰顯一位工人作家如何一步步的進行學習:即生活節奏如何型塑的動態學習過程。

從三月十二日的日記裡,文秀英描繪另一位裝配線的女工:魷魚。根據日記的記載,魷魚生長在一個對她極不友善的家庭環境中,「她爸、媽、哥、姊,都不喜歡她,時常欺負她」(頁 16)。不過以工人階級而言,魷魚具有一定的知識水平,她讀過省女中。然而以當時國民黨對台灣統治所進行過於「平面」的教育而言,魷魚在正統教育過程中的學習與認知,並不能讓她正向的去面對她成長的家庭環境、以及她的日常生活。魷魚對文秀英說道:「人生實在沒意思」(頁17)。文秀英非常難以相信魷魚的家庭會對她如此的不友善。一個關鍵的原因是,文秀英作為一個與他者進行互動與溝通的行動者而言,她首先是以自身家庭生活的認識基礎作為引導,來面對魷魚的不幸。

文秀英在第一篇日記裡,已經就她成長的家庭環境,開始進行視覺氛圍的描繪。她寫著父親「對著菜畦抽菸」、母親對著豬仔一邊笑、一邊罵、一邊流淚的景象;她寫著「成天默默地流汗、勞動的大哥」、寫著家裡屋後的竹林、寫著夏天清晨竹林裡上百隻嘰嘰喳喳的麻雀、以及「長年湧出又冷又甜的水的古井」(頁 18)。這些視覺上的描述,其實就是以圖像說明文秀英起自土地、起自家庭的情感連結所展現的日常生活節奏氛圍,這是文秀英在過往動態生活過程中,不斷反覆循環出現的視覺印象,突顯一種生活的節奏與日常循環週期的顯現。可以這麼說,文秀英描繪的,正是他們一家人所共有、共享的生活節奏軌跡,屬於一家人的單線軌跡。

※※九年後的補充※※_文秀英工人作家的視覺氛圍描述,其實包含整體時空條件的描述;在她的文字裡除了展現時間上的生活節奏,同時也已經劃分出起自於家庭而於內在心理圈圍起來的社會距離,因為這樣的社會距離所形塑的彈性空間,是否成功的啟動了與外在差異探討的開端呢?

文秀英作為一位工人作家所經歷的學習歷程,首先是起自一個完好的家庭生活,這使她日後對於生活意義的追尋,產生深刻的連貫作用,聯繫著過去、現在與未來。文秀英的父親是從空軍退役,「同帶著兩個男孩和老婆婆耕作著幾分地的小文的媽媽結了婚。出身於大陸中國佃農之家的小文的父親,付出他全部的心力,去愛那幾分田地、那個家,建設了一個勤勉、相依、相愛的家」(頁 13)。文秀英體會到「大哥、二哥,都不是爸爸生的,可是爸爸對他們多麼好。大哥、二哥又對我(文秀英)多麼好」(頁 13)。為什麼一位外省人能付出這樣大的心力,來照顧四位非血緣關係的「家人」?透過父親的朋友,亦即文秀英口中所稱呼的「陳伯伯」,已經透露出幾分端倪。陳伯伯認為文秀英的父親就是愛種地,但平地上種幾分地其實沒法賺到什麼錢。可是她父親只是愛種地,不管是賺了還是賠了,她父親卻全不在意。這是為什麼?因為能種地,「就像回了家一樣」(頁 53)。透過文秀英撰寫的那篇〈二哥〉,可以知道她的老家曾有翻修房子的計畫,但她父親後來提議不要拆掉老房子,她父親認為,老房子對文秀英的母親而言有一份情感;老屋子也使父親想起自己在大陸上的家。年紀越大,老房子對父親而言,就越是重要。因此,一位異鄉人由於對大陸老家的思念,為了成全一位男子擁有家的願望,開始在台灣種地、成家、生根,把家的基礎建基於土地之上。這使得文秀英的家,因為男性半邊天的積極性,而獲得一半的成全。

而母親呢?當文秀英生下的那一年,二哥才八歲。「但生性善感的二哥,對於母親兩年前的再嫁,比較當時已經十歲的、樸直的大哥,懷著更深的感傷。為了二哥的稚小的憂悒,媽媽曾幾次想要和爸爸離異」(頁 28),一直到文秀英的降生,她母親才打消此意。可見作為一位母性,她深刻的關注著子女的感受,注意家庭成員間的感情聯繫,在考量一個「家」的整體感情基礎上,她必須做出抉擇。由於文秀英的出生,她母親做出最後決定,接受了一個新的「家」。但這無疑多少犧牲掉二哥生命情感的完整性,使得二哥在青年時期產生迷惘,產生母親對於二哥的歉疚:「我對他的心,老覺得缺了一角」(頁 28);亦即母性始終關懷著家庭整體情感的重要性。於是文秀英因為她朋友陳秀麗結交男友的事件,而在日記裡單獨與陳秀麗的對話才會寫出:「像你我的母親,一生、一心向著你我的父親和兒女一樣,你也將一生、一心向著他吧。以他的家為家,以他的故里為故里,以你們的兒女為一生的世界」(頁 25)。這就是母性。則作為女性撐起的半邊天,成全了一個完好的「家」。

文秀英完好的家庭生活,使得文秀英在立基於土地上以人群情感為基礎建立起的「家」的關係,能夠讓她產生一股綿延的動力,一股基於愛與關懷、如大地般包容一切的包容力。這樣的包容力讓文秀英能具有一種開放的性格不斷與外界進行善感的連結與與認識,而她認識的基礎,就是起自於她的家庭所帶給她的生活節奏氛圍,形成不斷地反思、連結、創造的動態學習過程。所以即便工廠裝配線的工人都不喜歡魷魚,文秀英卻不排斥任何人,她懂得親近他者,並且試著瞭解人的過去,而且透過他者體現現在的生活與未來發展的意義。

例如文秀英在三月二十二日的日記中寫到:「前天夜中,睡得不好。昨天夜裡,卻一直醒著,幾乎一分鐘也沒睡。白天的工作,真是辛苦。為了怕吵醒別人,每次想翻個身,都要忍耐下來」(頁 17)。文秀英在小說裡一直是一位關懷他者的人物,而且透過關懷、尊重他者所形成的互動過程中,文秀英開始體會現實生活的意義:「人只要夜裡能睡,就是好大的幸福」(頁 18)。反思的意義不在於大小,而是對現實生活的持續直觀,進而不斷擴大意義的探索。她在同一天的日記中繼續探索:「我一心地想多賺點錢,寄回去。但是即使加了班,多領了錢,也被我花在買書、買衣服,而結果並多寄不了多少」(頁19),文秀英認為自己「恐怕是染上了虛榮的惡習了」(頁 19),並將她自己現在的狀態與她讀過的一本書進行連結,而反思到:「在一本書上說:少女最美的衣裳,是心靈和德性的純美。我一定要記住才好」(頁 19)。

同時透過文秀英在三月二十二日的日記反思內容,可以發現文秀英正在經歷兩種不同生活節奏的辯證過程:一個是起自於土地、家庭的生活節奏經歷,一個是在資本主義機制下的工廠生活節奏;一個是愛與關懷仍持續不絕的正面力量,一個是欲望、恐懼(或是文秀英自己說的「虛榮」)反覆循環的、使人停滯不前的力量。即便文秀英只有初淺的認識,不過她意識到了。文秀英便透過兩種生活節奏的辯證學習過程,進行對外部的持續連結,在不斷擴大的範圍中進行交織,形成一個創新的自主節奏。不過文秀英對自主生活節奏的型塑過程,仍是基於陰性的思想與力量,亦即起自於家庭情感基礎的包容力,進行共享性的日常生活合理化調節與安排。

從文秀英在三月三十日至四月二十九日的日記中,她不斷透過文字持續彰顯陰性思想力量的根本主題,就是基於愛與關懷的包容力,進行生活節奏的型塑過程。三月三十日,美國麥迪遜儀器在台分公司總經理到秀英所屬的工廠,在中餐時發表講話,說明公司將協助員工籌組工會。文秀英認為自己很高興,但她明白的陳述自己並不懂得工會的事情,她高興的原因有兩點:第一,總經理看起來叫人喜歡;第二,因為鼓勵她進行文字創作的張經理也有來,所以她特別高興。文秀英作為一位裝配線工人,她對於所謂的資本主義生產機制、父權制、工會組織等等的結構性認識如同一張白紙,她唯一擁有的認識基礎,就是起自土地所建立起的家庭而產生的過往生活節奏經歷。作為一位行動者,她的出發點總是先從自身的情感出發,進行人與人關係的連結。首先是對總經理艾森斯坦先生。

美國麥迪遜儀器在台分公司的總經理艾森斯坦先生,受美國總公司的指示奉派來台灣時,總公司的人事消息稿寫道:「艾森斯坦先生表現出技術和管理相互配置的長才。為了特定技術的發展而調整管理結構,並且使這個新的管理結構,在古老、富於傳統、對於現代化趨向產生各種阻力的東方,做了成功而有效的實踐……」(頁 38)。這句話無疑顯示一種線性邏輯的思考模式,認為起自西方資本主義機制發展下的科學管理將是一個不斷向前發展的定律,並有助於東方的成長與發展;東方被視為是傳統的、有待發展的、阻礙現代化的,而起自西方資本主義機制下的科學管理,終將一體化的統一整個世界。

艾森斯坦作為一個小說人物,他不僅僅是一位資本主義科學管理機制的代表,更是跨國公司理論與行動的代表者,他同時也是跨國公司組織中進行由上而下灌輸意識形態與行動準則的家父長,企圖為跨國結構指出一條「富於革命性的、創造性的道路」(頁 43)。他把跨國公司發展的歷史過程看成是一種必然,而過去歷史發生的陣痛也是必然,甚至跨國公司結構對未來世界的幫助,也是必然。艾森斯坦基本上把跨國性的民主與自由論調,當作是實際上跨國公司運作的統戰工具,以及艾森斯坦本人掌握關鍵權力的重要工具。艾森斯坦的論調,諸如重視朋友、進行協助、取得資源國家的忠誠、諒解、友誼、勤奮等等的論調,都在小說發展的後半段自行露出馬腳──艾森斯坦以贊同的語氣說:「對於企業經營者來說,企業的安全和利益,重於人權上的考慮」(頁 119)。

※※九年後的補充※※_對於小說人物艾森斯坦的詮釋與理解,是批判資本主義科學管理機制的線性跨越邏輯,批判那些認為任何社會距離、社會領域、社會疆界,都可以線性跨越的傲慢。它是可以開展的道路,具有革命性的筆直道路,那是必然會發生的,其中資本主義社會發展所需面對的一些代價__也不過是一些歷史陣痛__而已,資本主義的發展,只是犧牲那些小小代價,發展完全沒有底限,任何的社會距離也無關重要。

艾森斯坦正是這樣一位人物,他是資本主義機制、跨國公司機制、父權機制的代表,而張經理(張維傑)則成為艾森斯坦代表的結構機制下的管理實踐者;文秀英在沒有任何結構性的理論武裝下,她唯一擁有的資源正是起自於家庭的生活節奏經歷,她與外界連結的動力則是愛與關懷所產生的包容力,透過情感的連結,她接納與欣賞這兩位跨國公司機制下的代表人物。這樣的動態連結,其實為既有機制的轉化與共變提供某種契機。吾人可以進一步思考,如果行動者以具有強烈對抗性的理論先行武裝自身,對既有的組織、制度、結構進行對抗,並企圖建立另一個烏托邦,那麼結局可能與艾森斯坦企圖在第三世界建立起「美國夢」的想像一樣糟糕。歷史的經驗也證明,資本主義與社會主義所發展的信仰與教條,同樣都會產生巨大的問題、結果可能一樣的不堪。然而起自於土地、家庭所產生的陰性思想力量的理論引導,那種基於愛與關懷所產生的包容動力,不斷將自身的生活節奏與他種生活節奏經驗進行連結,而能產生持續不斷地辯證、反思過程(不是全然接受、全然反對),可能進一步轉化對於生活的合理化安排與調節(一種思想作用的過程),產生開放性的創新可能。同時陰性思想力量對於既有機制的滲透性,也絕對比對抗性的理論連結來得強,而能發揮更大的轉化、共變功能。文秀英於是正在進一步深入挖掘兩種不同生活節奏的辯證過程。

所以,文秀英在不斷體驗工廠生活的同時,她並未放棄過往至今「起自土地、家庭生活節奏經驗」的波動線。在四月七日的日記裡,文秀英寫到「在桃園的臺灣河野電子做的陳秀麗寫信給我」(頁 21),原來陳秀麗與文秀英是同莊的小學同學,文秀英接著又描寫出過往起自家庭生活節奏的圖像:「有時她來我家做功課,晚上就睡在我那大大的、發亮的木榻上。兩個人躺在榻上看窗外竹葉的影子,嘰嘰呱呱的說話到夜半才睡」(頁 21)。文秀英起自過往生活節奏經驗所產生的連結,其實沒有中斷過,她仍基於共有的過往生活節奏,在愛與關懷動力下不斷地注意他者從過去至今的生活發展;文秀英也不斷地調整與安排她目前生活節奏的波動,在四月二十五日,她「利用夜班前的時間」(頁 25),寫信回秀麗,表達出秀麗在未來可能成家的情況下,她自己內心立即湧現的情感。

不同於〈萬商帝君〉的林德旺在台北上班後就對於家庭、以及唯一親人的否定、斷絕往來,文秀英卻不斷在工廠生活以及與家庭生活的聯繫之中,合理化的安排與調節自身的生活波長。在四月二十三日的日記內容中,文秀英打算在五一勞動節的前一天下班回家,「想到要回家,就會有一些心跳」(頁 24),突顯她自身對於家庭情感的聯繫。在五月六日的日記中,文秀英寫到:「四月三十日剛好是星期天,所以廿九日加完小夜班,就搭遊覽車回家。回到家,已經是凌晨兩點了」(頁 49)。出來應門的,先是大嫂、然後是爸爸、媽媽與大哥,「兩個生性不愛講話的父子,便在一旁默默地抽菸,聽著我和大嫂、媽媽講城裡、家裡和鄰近的事」(頁 49)。到了第二天,大嫂甚至還一大早託人去請半天假,在家陪文秀英,而使得文秀英寫到:「最近半個月,鄰近的石盤厝那兒在蓋房子,她就在工地裡打零工。大嫂只長我幾個月,是石盤厝那邊詹家的長女。雖說她只小學畢業,人情世事,知道得比我多得多,使我很敬重她。什麼時候,才能有大嫂那種從生活和勤勞而來的智慧呢?」(頁 49)。

該篇日記前半段的描述使得身為讀者的我印象深刻,在凌晨時光,所有的家庭成員基於情感而談說那些起自家庭的周遭事情,大嫂還特別請假陪著文秀英,這不僅顯示出文秀英起自家庭而不斷綿延的波動節奏有著深厚的情感連結基礎,也說明這樣一個生活節奏波動,是共有、共感的,並且能一再地從生活節奏的波動中,進行成員間的互動與反思。文秀英表達出對此一動態過程節奏的眷戀,又再一次在日記中書寫家庭周遭的自然景象:「五月初的天,明亮、透明,照著兩邊的蔗田裡隨著風舞動著的蔗葉。每次回到家,看著這些,就不想回到工廠去。或者,至少也希望能多幾天假,待在家裡」(頁 50)。

在不斷進行起自家庭綿延的生活節奏、而且繼續不斷深化的同時,文秀英的工廠生活動態過程卻也在持續。在四月二十日的日記裡,文秀英記載當天張經理來到工廠,並利用中午休息時間找了一些工人,商討工會開辦的事宜。文秀英從三月十二日開始一直到四月二十九日的日記所記載的生活過程中,她對於「建立工會」這件事,完全沒有一絲一毫的初淺瞭解,她只知道最近大家都在談工會的事,「大概是一件好事吧」(頁 22),她只透過他人的論述稍微理解到「勞工的利益,要自己來保障」(頁 22)。文秀英作為一位行動者與外部進行連結,始終是基於情感上人與人的連結作為開始,而不是由上而下突然冒出來的制度建立、改革議題作為連結的起點。魷魚此一角色,是一個對照點;魷魚在總經理表態支持建立新工會後,「也要來湊一腳」(頁 24),似乎想要得到什麼好處一般。然而文秀英卻由於張經理對她在寫作上的鼓勵,使得她認為目前的主要目標就是寫作,她寫道:「專心努力鍛鍊寫作,才是我的本分」(頁 23);這使得當天張經理因為商討開辦工會的事情而沒有找她的文秀英,「感到很寂寞」(頁 23),文秀英當時應該是想再一次獲得張經理的嘉許與鼓勵吧?在四月二十九日的日記裡,文秀英發現《麥臺月報》五一特刊刊登出自己投稿的文章,她高興得「一個字一個字地讀了好幾遍。也不知道為什麼,自己寫的文章,怎麼讀,也讀不累」(頁 26)。陳映真在〈雲〉小說中的鋪陳,可以發現文秀英始終是基於來自土地、家庭的陰性思想力量──透過愛與關懷的包容力、日常生活合理化調節與安排的思想作用──從自身既有的生活節奏經驗對外部進行連結,並展開兩種不同生活節奏的交織、辯證過程。亦即,文秀英對於工廠生活的認識起點,是來自於過往家庭生活節奏所帶來的動力與引導。

文秀英書寫的日記,從五月十七日起至七月二十四日最終一篇為止,可以顯現陳映真將小說脈絡著重在「建立新工會與廢除舊工會」的具體事件發展過程上,同時亦將文秀英在工廠生活節奏的過程加以深化。〈雲〉小說後半段的發展,將出現小說中另一個角色──宋老闆與總經理艾森斯坦之間的鬥爭過程,以及工人階級如何在高階管理層級的鬥爭中、在建立理想新工會的過程中被犧牲掉,並因此付出慘痛的代價。然而就文秀英這個角色來說,陳映真其實鋪陳出文秀英在「起自家庭綿延的生活節奏經歷」與「工廠生活節奏經歷」的交織與辯證過程,讓文秀英透過起自陰性思想力量的導引學習過程,與女工群萌生一個共有、共享的自主生活節奏發展態勢,並產生進一步在思想與實踐上轉化的可能。

總之,小說後段在「建立新工會與廢除舊工會」的具體事件發展過程中,的確讓文秀英此一工人作家能夠產生持續學習的機會,只是我們不能以靜態的說法來強調該事件對文秀英的影響,而必須強調是因為這個事件的總體發展過程,讓文秀英能夠在陰性思想力量的導引下,發覺屬於她個人與集體所共有的生活意義。亦即,在「建立新工會與廢除舊工會」的動態發展過程中,讀者必須把握住文秀英透過起自情感所進行的人與人的連結交織過程,看到更為具體的、人群交往的特殊觸發事件。身為閱讀者的我,必須找出這條線索。

在追尋線索的過程中,我們同樣可以發現起自家庭源泉的綿延生活節奏仍舊持續著:在五月二十日的日記裡,透露文秀英仍持續與陳秀麗通信;在五月二十八日的日記則記載與陳秀麗相約去壢宮芋冰城會面的經過;在六月五日的日記中,文秀英又再一次表達出對過往生活節奏意象氛圍──古井、竹叢的思念。也同樣的,我們可以在五月十一日的日記內容中,發現文秀英仍然必須面對資本主義生產機制下所產生的欲望與恐懼循環的節奏,特別是面對生產線對人們所造成的疏離與異化,她在日記中寫道:

「中午回到宿舍要拿胃散給趙公子(趙月香),在我的桌上放著一封沒有貼郵票的信。打開來,是一封沒有署名的男子的信。他說我的〈二哥〉寫得很好,他很欽佩。他還說想要和我做一個朋友,『不知道你肯不肯答應?』此外,他還寫了大概是去抄來的一些很不應該說的話」。(頁 51)

「我在空空的宿舍裡,覺得好像什麼地方有兩隻眼睛在盯住我似地,怕得想哭出來,兩腳都軟了。最後我終於拚著命跑出房間,看見宿監奧巴桑在倒開水,才安心地走出宿舍」。(頁 52)

文秀英就在「起自家庭綿延的生活節奏經歷」與「工廠生活節奏經歷」的交織過程中,面對她自身必須面對與處理的內在矛盾而掙扎的活著,不時的表達出對於故鄉的思念、以及對工廠生活的恐懼。然而「魷魚自殺」此一具體突發事件,卻成為一個促發因子,使得二個節奏的辯證過程浮現新的契機,使得以「家」為起點的生活節奏能夠擴大交織,萌生出個體的生活意義,以及個體與群體共享的生活意義。

※※九年後的補充※※_資本主義生產機制所建立的工廠與管理制度,一方面有著不計社會成本的線性跨越邏輯,同時也造成生產線工人間的異化疏離與隔閡。文秀英的日記裡,從中探討的社會距離理論,是起自於以情感為基礎,以包容力作為綿延發展動力,透過人與人於互動過程中的交織,在諸多不同層次與過程面向形塑出社會距離,一種生活空間在不同時間節奏上的存在樣態連結線。包容力作為發展動力前提,應該是要有差異、多元性,否則包容些什麼呢?否則根本不需要包容作為一種動力;而差異與多元性就反映在不同層次的社會距離展現的連結線上,亦即表現行動者彼此於時間意識當中認可的生活空間、存在樣態的、個體與個體間的連結,而非完全固化的群體。每個家庭、大小群體會展現不同的生活節奏與社會距離,如此才能產生共享包容、也才能產生不斷的創新與變異,而不是只有唯一的烏托邦與彼岸,而再次成為信仰教條。因此社會距離理論的視野,不是資本主義生產機制的異化與隔閡,反之是包容力不斷發展的條件。

從五月二十日、六月一日、六月二日、乃至六月二十五日的日記內文中,讀者將發現「魷魚自殺」事件的始末。首先是在五月二十日,趙月香與魷魚吵架,原來是魷魚「最近心神恍惚,使線上裝配的錯誤率增加很多」(頁 57),透露出魷魚本人可能發生了一些問題。到六月一日,文秀英在宿舍發現魷魚自殺、並留下遺書,才知道這個「問題」的前因後果,是因為「魷魚吃了虧。有了孩子,對方不認帳」(頁 62)。當天,文秀英趕緊找何春燕一同處理,在中壢市一家內科診所折騰了三個小時,才見到魷魚清醒。至六月二日,魷魚住到何春燕的家,並且透過何春燕、趙月香、魷魚三人的協議,決定替魷魚請十天假。接著,魷魚自己經歷過自殺事件後,完全變成另一個人:「住在何大姊家的魷魚,成了何大姊的好幫手。幫著照顧孩子(何春燕的小孩),整理起居,使何大姊把整個心思放在工會上」(頁 71)。

在這起工人自殺事件的過程中,文秀英仍是基於愛與關懷的角度在面對與處理魷魚的未來生活,她在魷魚自殺當天的日記裡寫到:「魷魚確實是個沒有人緣的人。她用一種傲慢、冷漠與人隔絕。然而我很知道她一直都有一顆渴望著友情、愛和關懷的、很寂寞的心」(頁 63)。文秀英就在愛與關懷的動力上,在這起工人自殺事件中,讓自己經歷許多的「第一次」。想必文秀英是第一次經歷工人自殺;在魷魚清醒後,她也是第一次看見何春燕的臉上開展了笑容;也因為魷魚住到何春燕的家,使得文秀英第一次去到何春燕的家;文秀英也第一次看到一個人(魷魚)如何產生轉變;當然,因為這次自殺事件,她也第一次看到眾人如何商討、協議與處理一個具體的突發事件。這麼多的「第一次」,可以代表此一突發事件的影響力,亦即讓文秀英開始更為親近、認識、與信任以何春燕為首的這群女工。吾人以為,此一事件對於文秀英而言具有潛移默化的效果,她在日常生活中與工廠女工群體浮現出進一步交織的可能。在六月十五日,當以何春燕為首的女工們聚集於宿舍內商討新工會建立的事情時,何春燕請求文秀英擔當書記的工作。文秀英寫到:

全室的人都在鼓掌。我看著何大姊方方的臉。點了點頭。說也奇怪,好像忘了似地,這一回,我沒有臉紅。(頁 69)

※※九年後的補充※※_魷魚確實是個沒有人緣的人,她用一種傲慢、冷漠與人隔絕,魷魚這位女性首先成為一個負面案例突顯自絕的社會距離,這當然來自於她本身內心的情感問題,但經歷此次突發事件之後,她又再次開展了新的社會距離;這次的社會距離是被幾位女工的包容力道給撕開的,產生了分娩,誕生了新的情感連結與友誼線,從起點為零的自我隔絕,拉長了社會距離的感情連結長線,並隨著她們共有的生活節奏產生長線週期性波動。

文秀英沒有臉紅,也沒有表現出恐懼,她甚至表達一種正面、肯定的態度。為什麼?想是因為經歷這次工人自殺事件,女工們彼此進行更深入的交往,她面對的不再是疏離的「陌生人」,而是可能在未來發展出的「家人」關係。陳映真於是在「魷魚自殺」事件以及新工會建立發展過程的穿插描述中,體現讓文秀英在生活突發事件所積蓄的信任與情感基礎上,能夠進一步認同何春燕的話語:「工會,是使公司變得大家相處得更合理、更溫暖的工作」(頁 69)。亦即,文秀英是在日常生活的交往過程中,開始認同工會的工作,即便她當時仍對工會的事什麼都不懂。可以說,文秀英是透過愛與關懷的正面力量,擴大與外部交織的範圍與層次,從個人行動到集體行動、並且開始認識與學習「組織」、「制度」等非個體結構到底是什麼。

從六月二十五日到七月二十四日的日記記載中,可以說明文秀英的工廠生活節奏開始更為密集的聚焦於工會建立的議題之上。文秀英在魷魚完全變成另一個人的同時,她體會到在麥迪遜將近四年的生活中,只有這個時候「生活這麼有意義」(頁 71)。文秀英還在日記中特別節錄何春燕的說法:

工會不能靠一、兩個特殊的英雄來做,那是不可能的。何況我也是個普通工人而已。工會要成功,要靠工人有自覺,有覺醒,要靠工人相互間的團結。以前我從來不夢想公司會幫忙。今天我看到公司的確有誠意,我們都很感動。今後工會不只要為工人福利著想,也要為這樣子有誠意的公司著想,使我們工廠成為一個很溫暖的家庭。(頁 72)

※※九年後的補充※※_九年前我對於魷魚的轉變其實沒有進一步分析。魷魚的轉變、以及文秀英感覺生活上有意義,都奠基於該次魷魚自殺事件後,女工們在交織互動的過程裡,已經重新連結新的社會距離連線,每一個個體節點重新組成了一嶄新的社會距離連結長線,從個體的這一端兩兩串連到那一端,重新定義了一個家庭—工廠家庭。這裡果然出現了不同層次的社會距離所形成的生活樣態差別,一個是文秀英的原生家庭的社會距離連帶、一個是文秀英工廠女工們的社會距離連帶,兩個不同層次的家庭,卻因為包容的綿延力道,將生活節奏的波長從小波動延續到更大社會距離的大波動,往外延伸出去。

文秀英已經體認到工廠可以視作一個家庭,對於法律與制度的學習,是為了讓實際的個體能夠相互交織、共有與共享生活節奏的綿延發展,而不是以法律、制度來迫害人。文秀英認知到:「法律一般地是保護工人的。只是那些自私而有錢有力的人,百般阻撓我們工人去享受法定的、應有的自由而已」(頁 70)。她所提出的自私而有錢有力的人,小說中的一個角色──宋老闆就是一個例子。當新建工會失敗,何春燕決定離職,在離職前她希望宋老闆能保護在職的女工,宋老闆對何春燕的回應是:「你放下心。她們一個個照樣,全是公司重視的員工。我不是說過嗎?法治的國家,講的就是法。希望將來工會選出來了,連你,我想起碼安插一個候補幹事」(頁 8);然而宋老闆最後還是用盡各種手段逼迫這些女工離職。

總而言之,文秀英以自身家庭生活節奏為起點,透過愛與關懷的動力,經由「魷魚自殺」的特殊事件,開始浮現出與工廠生活節奏進行交織與連結的過程,這使得文秀英開始理解「為他人而生活的人,才是真正為著自己而生活的人」(頁 74);文秀英由於將生活節奏交織的範圍與層次擴大,於是她把「家」的聯繫也擴大了!經由外部世界的連結,工廠員工也能成為她家庭成員的一環。文秀英一直圍繞著「家」為起點,如同心圓一般散發她的波長與節奏,使得「工廠生活節奏經驗」與「家庭生活結奏經驗」的辯證過程,在動態發展中逐漸轉化與融合,而萌生一個整合過後的自主生活節奏,不僅彰顯個人的人生意義,也彰顯群體的發展意義。

於是在後期的幾篇日記中,文秀英開始展現更多積極的主動性。七月十日的日記裡,文秀英描述她與何春燕、趙月香一同拜訪工會運動老將林仔欽,她主動討教林先生關於「建立新工會、廢除舊工會」的事宜;在七月十五日的日記內容裡,描述張經理獨語似地希望女工們能一起努力,文秀英脫口而出地提出肯定的答覆,心情跟著激盪起來;而在七月十六日,當何春燕為了組建新工會而臨時發表演說時,文秀英表達出對何春燕的讚許,並且在心中渴望擁有何春燕的力量。這些跡象都在表示,文秀英在與周圍世界進行連結之後,展現了更大的動能,而這動能的積蓄與發展,其實是來自於那個隱晦的陰性思想力量──愛與關懷的包容力、日常生活合理化調節與安排的思想作用──使她萌生出一個整合後的自主生活節奏方向與動能機制,並從個體到組織群體形成具共有、共享生活意義的立體狀態。這樣經過蛻變的文秀英,甚至在建立新工會的任務失敗時,她都能以堅定的勇氣希望工人們能透過高舉帽子的方式來支持她們建立新工會的理念,當然文秀英獲得所有工人們在心中的默默支持。

※※九年後的補充※※_上一段是個簡短的收斂,結合對於社會距離的補充,應該改成:文秀英在與周圍世界進行連結之後,展現了更大的動能,而這動能的積蓄與發展,.........其實是來自於那個隱晦的陰性思想力量──愛與關懷的包容力、日常生活節奏合理化安排、以及社會距離節點擴張收縮的調適等的思想作用──使她萌生出一個整合後的集體動能機制、自主地生活節奏運動、以及適合集體發展目的的社會距離節點,並從個體內部出發,到群體組織形成具共有、共享生活意義的立體動態狀態、靜態上則看似一個立體三角錐型態。

文秀英在台灣麥迪遜創立新工會事件尾聲後,她被迫離開該公司,但「總是一個廠換過一個廠」、「好像流浪的人一樣」(頁 11);然而她並沒有像趙月香一般開始對工廠的生活感到厭倦,她卻說出:「我會努力,看看將來能不能寫出我們這種人的心情」(頁 14)。顯然文秀英在形成整合的自主生活節奏之後,她已經切斷資本主義的欲望與恐懼,她想透過寫作撰寫出一張意義交織的網;她雖然不斷地在工廠裡囚禁著,但是她的想法並不是想多賺點錢,而是成為一個在資本主義生產機制下的流浪者、邊緣人,用旁觀者的角度、用自主的生活節奏過程,試著描繪、書寫工人階級的辛酸。

※※九年後的補充※※這是反向的對應,文秀英拒絕資本主義生產機制,她自我隔絕了與資本主義生產機制的社會距離,而且沒有任何人能阻止她,因為她的隔絕來自於心理,來自於微觀的個體內在,一個絕對自由的領域;在她心裡因女工們一同萌生的社會距離與生活節奏,讓她拒絕了資本主義生產機制的外部扣連。

對比於文秀英能藉由包容力在兩種不同生節奏的辯證過程中、在既有自身生活節奏與外界的交織過程中萌生出一個經過整合的自主生活節奏,〈雲〉小說裡的張維傑(張經理)卻顯現出不斷受到資本主義的欲望與恐懼循環壓迫、受到父權與資本主義意識形態宰制的一位人物。不過張維傑還扮演另一種角色,就是受到陰性思想力量感召,而被轉化、被救贖的一位人物。

※※九年後的補充※※_一位受感召男性的登場,在之後對於社會距離與包容力的探討將特別重要。

張維傑在早年作為國小、國中教師的時候,是一個「曾經為了別人的苦樂、別人的輕重而生活的自己」(頁 36)的一位人物,他透過愛與關懷,關注那些偏遠地區學生的學習狀況與未來發展,過去的他是一位具有包容力的好教師。但是這樣一位能為他人生活而成就自己人生意義的好老師,卻因為父親的壓抑,造成張維傑生活的轉變。陳映真在〈雲〉小說中敘述著:

在那個多雨的礦區教了幾個學期的書之後,他的父親忽然病倒,失掉了工作,也失去了半邊身子自由行動的能力。在日政時代的農校畢業,光復後調到這個、那個農政單位,工作了三十幾年,雖然沒有什麼陞調,卻一貫認真、勤奮工作著的他的父親,這時,忽然對於生,表現了異乎凡常的焦慮。

「如果,這就是我一生的下場,就太不值了。」老人獨語一般地說,「蜷曲在這樣的鄉下,一輩子像傻子一般地工作……你也一樣啊,阿傑。趁著我還沒死,弄一棟房子住罷。」(頁 36、37)

父親對麻木生活感到無解的壓抑,母親在家庭裡又只是他和父親之間的「傳話人」(頁 120),使得張維傑的家庭並沒有如同文秀英那種起自於土地、家庭情感所具有的愛與關懷的動力,張維傑的父親只是把自己的壓抑投射到他自己身上罷了!這使得張維傑即便在離開麥迪遜之後,也無法回到家庭讓「疲倦的心安靜下來」(頁 121)。總之,張維傑成為父權機制下的一位犧牲者,讓他選擇離開教職,進入「多出教員的薪水將近五分之二」、「以便能繳清購屋的餘款」(頁 37)的麥迪遜台灣公司工作。因為父親的壓抑、失敗感,以及在台灣接受「比較平面的教育」(頁 46)的雙重因素影響,張維傑開始接受「美國夢」之父──艾森斯坦──的「跨國性的自由論」(頁 46)的意識形態灌輸。

※※九年後的補充※※_為什麼張維傑的父親對於生的焦慮,卻是希望兒子能弄一棟房子住...罷了呢?!那是對於土地眷戀的轉移嗎?卻投射到資本主義社會不斷投機炒作的大規模擴張的房屋購買上...,這樣的投射於是把兒子帶入到另一個消費的漩渦,透過__預付消費__,透過透支,不也一樣是像傻子一般地工作嗎!

在張維傑的眼裡,艾森斯坦「塑造了一種無由言宣的威儀」(頁 40),使得張維傑對於艾森斯坦、以及艾森斯坦所代表的美國麥迪遜公司,甚至是美國自身,都「發生了深切的敬畏和崇拜的心」(頁 42)。可以說,艾森斯坦是美帝、資本主義意識形態、家父長的融合體,張維傑在原生父親的壓抑下,轉而擁抱艾森斯坦的懷抱,展開一場朝聖之旅。

艾森斯坦有系統地交給他一些職業訓練上的材料,全是厚厚的一疊影印的英文本;艾森斯坦要他仔細讀完,並定期在下班後一起進行討論,於是張維傑開始讀經,努力獲得意識形態的灌輸。這使得張維傑在艾森斯坦要求的緊湊生活中,還被賦予西方跨國資本主義的意識形態──把資本主義的跨國發展與自由、創意、理想結合起來。這樣一種由上而下的灌輸,讓張維傑忽略了與周圍人群的互動,失去人與人的連結所展現的生活節奏的意義。許達然(1981)有著類似的詮釋,他把〈雲〉小說的總公司地點──華盛頓大樓──詮釋成是教堂,外資代表是牧師,而在那裡信服的中國人則被物化,並且因此而疏離了人際關係。如此的情況反應在張維傑自己日後的反思話語中,陳映真寫到:

那時候,寫一封熱心鼓勵的信的心情──一個鄉村的國小老師的心情,早已萎縮了吧。代之而起的,是一股自以為非常重要的工作責任。

他兀自想著,苦澀地、孤單地笑了起來。

而終於忘了,在讀過〈二哥〉之後,忘了寫一封信給她(文秀英),也毋寧該是一種必然的結果吧。

他無聲地,對著自己說。(頁 48)

相較於文秀英在「創立新工會廢除舊工會」的整個事件過程中不斷與周圍世界進行互動與連結,張維傑則是在一種父權、資本主義意識形態宰制的狀態下,過著無法與人在「生活節奏」中互動的生活,他所擁有的是對於艾森斯坦及其理論教條的遵從與執行,而越加的缺乏開放性、必且逐漸封閉自己。當張維傑因為工會事件落幕,才發現艾森斯坦、及其理論在本質上是一種謊言與欺騙之後,他雖然感到「噁心至極」(頁 120),但也只是對於「美國夢」感到夢碎而已,他的人生越來越封閉,並且走上資本主義欲望與恐懼的輪迴之中。

※※九年後的補充※※_張維傑在受意識形態灌輸後自我隔絕,對於創造生活節奏與社會距離的可能性是消失的。同時,在資本主義慾望與恐懼輪迴之中,在那個不斷輪迴的漩渦裡,也不可能發展任何可能的社會距離長線,所有的人恐將面無表情的持續捲在漩渦裡。

張維傑在離開麥迪遜台灣公司後,有兩年的時間自己努力的奔走外貿業務,呈現「一種荒疏的心境」(頁 14),「除了從早到晚忙著、愁著自己的生意,在他心中,再也沒有餘地容下別人的苦樂了」(頁 14)。透過小說的描述,他在自己開設的小型貿易公司做得並不起眼,也沒什麼成就感。當張維傑一旦離開麥迪遜台灣公司後,一旦連虛假的意識形態都消失的時候,他的生活除了業務之外,將毫無內容!就這樣,「他的生活,成了無日無夜的奔波、焦慮、和『啊,要是這一筆能做成……』,的苦痛的盼望的永無止息的輪迴」(頁 121)。張維傑於是隨著每封客戶寄來的信,影響到他的生活品質與節奏,同時也影響到他的心情。他的生活全然依附於公司業務所產生的節奏,依附於「袖珍式的計算機」(頁 4)所計算的節奏之中,成為資本主義欲望與恐懼循環的奴隸。張維傑至此,成就出一位受到父權機制、資本主義機制雙重宰制的典型人物。

※※九年後的補充※※_至此的描述,張維傑呈現一個負面案例,關於社會距離零結點所產生的__荒疏__心境,是回歸到自我心理去的苦痛與焦慮。因為失去社會距離連線的可能性,使得他沒有辦法出現其他可能的日常生活節奏,於是只能被袖珍式計算機節奏帶著走、被資本主義生產與流通循環節奏帶著走,生活也失去意義、失去與他人交織的可能性。

不過透過小說的脈絡,張維傑最終在陰性思想力量的轉化下獲得救贖,他獲得救贖的過程,主要由三項具體事件所構成。首先,「張維傑與趙月香的不期而遇」此一具體事件,是轉折的開始。在小說中,趙月香從過去的「工人」、「酷似男性」的角色,轉變為一位「母親」的角色,趙月香「添增了好些初為母親的溫婉,也就相對地減去了當時幾分彷彿少年男子似的英俊」(頁 5)。在張維傑與趙月香交談的過程中,陳映真一再地描述趙月香、張維傑、與嬰兒三者的互動景象:

她(趙月香)把嬰兒抱了起來,把自己的臉偎著那一張乍看並不怎麼樣像她的小小的臉。嬰兒開始不安分地伸手蹬腳。她說:

「女娃娃,卻像個男娃娃,好皮!」

「嗯。」他(張維傑)說。(頁 6)

他(張維傑)看見嬰兒開始用烏溜溜的眼珠子瞪著他。(頁 6)

他(張維傑)伸出一個指頭,讓嬰兒細嫩的手掌,慢慢地握住。他感覺到嬰兒正一點一滴地使著力量,把他的手指拉向嬰孩的小嘴。

「哦,呣呣呣──」

他逗著嬰兒說。(頁 6)

她(趙月香)的幼嬰開始咿咿呀呀地「說話」,並且不時地用手去抓母親的說著話的嘴。

「煩心!」,「趙月香對著嬰兒瞋愛地說。她然後伸了一隻環抱著幼嬰的手,掠了掠自己的頭髮。(頁 7)

他(張維傑)看見趙公子(趙月香)正忙著泡開一小瓶奶粉。嬰孩在她的雙膝上仰躺著,咿咿哦哦地唱著什麼。(頁 8)

嬰兒一會兒去抓母親的臉,又一會兒搓搓自己的眼睛和鼻子,把奶瓶推開。呀呀唔唔地叫著。她(趙月香)把嬰兒一會兒抱在懷中,一會兒靠在肩上。

「讓我來抱一會兒。」他(張維傑)說。(頁 10)

趙月香在日常生活節奏中所展現的親子氛圍,無疑地觸動張維傑的情感。張維傑在資本主義的欲望與恐懼循環過程中,究竟有多長的時間沒有感受到基於情感而在生活中與人互動的過程?想必屈指可數。也正因為在這樣的氛圍底下,亦即在愛與關懷的包容過程中,張維傑將更為親近、接受、反思趙月香轉達文秀英的話語:「我會努力,看看將來能不能寫出我們這種人的心情」(頁 14)。陳映真描述到:

這句小文鄭重地叫人傳給他(張維傑)的話,乍聽之下,竟而有些陌生了,彷彿趙公子(趙月香)把話傳錯了人似的。他的心,在幾乎要枯死的時候。卻不料聽到他當時傲慢地、施予般地對一個純樸的女工的鼓勵的回聲,在心中泛起諷刺的、羞愧地漣漪,使他整個癱軟了起來。(頁 14、15)

※※九年後的補充※※_張維傑產生對男性傲慢的自我反省。張維傑的話語讓文秀英受到了鼓勵,但張維傑當時受到意識形態灌輸、以及作為管理者(資本家代理人)所產生的自以為是的傲慢,二者在溝通傳輸上是基於不同的情境氛圍。這裡訴說著過去文秀英與張維傑正在嘗試進行社會距離的長線連結,但那只是一方灌輸給一方,男性傳給女性,並由女性展現包容力道而形成辯證發展過程,男性則只有單方面給予;時過境遷,這一次張維傑透過趙月香的嘴再次讀了文秀英的文字,透過一位母性、傳達一位女性的文字,這一次男性開始反思與鬆動,讓社會距離的擴展有了可能。第一次可以相互溝通的平台於焉建立。

張維傑經由這句話,開始了他的反思,讓他從封閉的資本主義欲望與恐懼的循環節奏中跳脫開來,開始認真的面對他過去起自擔任教員時曾經擁有的生活節奏,並且從過往的生活節奏實踐的回憶中,開始與文秀英的陰性思想力量的理論引導──「工人日記」──進行互動,展現實踐與理論的辯證過程。這是第二個轉化張維傑的具體事件。如前文所論證,文秀英的日記,其實就是一部陰柔理論的啟示題材,它具有引導作用,不是教條,是希望行動者能重新審視與回歸家庭、土地、生活,懂得包容所展現的動力,並懂得合理化安排與調節生活的節奏。張維傑一旦在與趙月香的親子氛圍中接納這個啟示,他變開啟與過往生活的連結、以及陰柔理論的開放式引導對他的作用。在讀完三本文秀英的「工人日記」後,張維傑突然覺得:

自以為很辛苦地工作著的這兩年來的生活,其實是懶惰的生活。只讓這個迅速轉動的逐利的世界搥打、撕裂、剉削,而懶於認真尋求自己的生活……(頁 121、122)

於是張維傑獲得救贖,但並未獲得完全成全。如果說「張維傑與趙月香的不期而遇」此一具體事件是一種「現在」、「當下」的愛與關懷氛圍的情感渲染(補充__情感為基礎),那麼「閱讀工人日記」事件就是開啟他對「過去」生活節奏的反思與回憶(補充__搭起社會距離連結的溝通平台˙);則未來起自陰性思想力量所引導的潛在發展動能,就落入到小說中另一個角色──朱麗娟──對張維傑的轉化上。依照〈雲〉小說中的敘述,朱麗娟是一位外語能力強、又善於經手進出口業務的人才,然而張維傑原先只是想請個照搞打字的小姐而已。因此,對於朱麗娟受張維傑僱用此一事件而言,朱麗娟無疑是大材小用的。張維傑在聘用朱麗娟之後,他總是以「朱麗娟在他公司工作過於大材小用」的立場,來面對朱麗娟的存在。張維傑在資本主義欲望與恐懼反覆循環的惡性節奏中,使封閉的自己缺少與周圍人的互動,以至於對朱麗娟頂多是帶著「大材小用」的立場對她表達出某種歉意與衷心的感謝,只能反覆說著:「謝謝妳呀,Lily(朱麗娟)……」(頁 1、3)。

※※九年後的補充※※_這一段仍有社會距離探討層面的意義。張維傑因業務所需,不得不、對、不得不聘用一個大材小用的女性,但這也為溝通打開了一條縫隙,讓張維傑被鎖在資本主義漩渦中的過去,被撕開了一條縫隙,而能讓他首先反覆說著「謝謝妳呀,Lily(朱麗娟)……」

朱麗娟對於張維傑所持有的立場感到「不甚了然」(頁 2),其實她並不在乎自身大材小用的問題,也不在乎薪水偏低的問題。在結束一場婚姻訴訟之後,朱麗娟只想「帶著女兒開始新的生活」(頁 3)(補充_還好她有個女兒,也是動力來源);畢竟對她而言,喜歡與認可一個生活環境,才是最重要的,因為這一切才是生活節奏的開始,才是萌生自主生活節奏的開端。朱麗娟在張維傑的公司工作以後,她組織自己的工作生活,她不只按照張維傑的要求來做事,而是依據她過去工作的專業、以及對當時工作環境的要求,進行一些雜務似的整理與定期工作。朱麗娟透過自己的心力與勞力,能把兩人公司的日常工作生活環境、與生活節奏整理、處理得恰到好處,陳映真寫到:

這以後,於不知不覺之間,雜亂的信件都一類類編了案碼,歸上檔;小小的辦公室,也逐漸地几淨窗明了。而每天兩次,Lily(朱麗娟)總是定時徒步到郵局開信箱,取回一些郵件。來回三、四十分鐘的徒步的路,不論冬、夏,總是使她的瘦削的鼻尖上,凝聚著薄薄的汗珠,把抱在懷中的信件、樣品小包之類,堆在他(張維傑)的零亂的桌角上。他於是便抬起頭,衷心地說:

「謝謝你啊,Lily……」(頁 3)

於是透過陳映真生動的文筆,讀者看到一個公司內兩種不同生活節奏的人物。一位是朱麗娟,她在工作與生活中發揮一個自主的生活節奏,而不是只把工作當作工作,不是如同張維傑對她的看法,「把她當做效率很高的打字、打雜的機器」(頁 123);另一位是張維傑,被他自己進出口業務的數字算計節奏給壓得喘不過氣來,無法進行生活上的人群互動。相較於朱麗娟把辦公室整理得几淨窗明,張維傑在他封閉的生活節奏裡卻呈現「凌亂的桌角」的畫面。然而朱麗娟始終沒有對張維傑提出異議、對抗,或許朱麗娟是下屬。張維傑對趙月香、朱麗娟、文秀英其實都曾經是上司與下屬、男性對女性的對照關係,不過她們都沒有對張維傑進行直接的對抗與爭執。其實小說脈絡也沒有任何理由讓這些人物產生爭執,但張維傑卻在不是對立的立場、態度下產生改變,被女性、母性逐一轉化。「朱麗娟在張維傑身旁陪伴」的事件,就是最後一個轉化要項。

※※九年後的補充※※_這裡有著社會空間的鋪陳,而且也顯現社會距離連結嘗試的對比。女性把辦公室空間作出調整而呈現不同的空間氛圍、且逐漸擴大空間領域;男性卻逐漸限縮在某種__凌亂的桌角__的空間畫面。所以除了生活節奏的動態過程,其實更主要的是空間氛圍的我消妳長的差異,這種所屬空間大小所展現的力量對比,突顯出女性包容力道的展開,用陰柔力量展開對男性的包圍...那只剩桌角的、男性的、傲慢的最後固執...,只剩下人與人間的沒有互動,但生活空間已經產生改變,一旦生活空間改變,就會產生連結社會距離的實際媒介平台....

張維傑並沒有太多對於朱麗娟的互動,而朱麗娟更多時候是保持緘默,卻從中展現包容的潛藏力量。陳映真在小說一開始便有這樣的描述:

「朱麗娟照例只是沉默地笑著,把方才從郵局的郵箱領回來的信件和小包,擱在他零亂的桌面的一角,又復默默地坐到她的位置」(頁 1)。

陳映真在朱麗娟對於「信件的編碼與歸檔」、對於「辦公室的整理」、對於「定時徒步到郵局開信箱」等等的描述,表達出朱麗娟自主合理化安排與調節工作生活節奏的努力。而張維傑「凌亂的桌面」,則是透過一種意象表達出張維傑自身所處的欲望與恐懼的循環。「凌亂的桌面」與「几淨窗明的辦公室」便產生一種對揚,而不是一種靜態的大與小、乾淨與凌亂的對比,卻是展現動態過程中的一種包容的態度。這種包容的態度所展現的力量,允許某種對立面的存在,而不是立即的排斥,朱麗娟的「靜默」便是這種力量的彰顯。透過這種包容的力量,使得兩個對立的事物產生連結與轉化的可能,並出現連結點。

※※九年後的補充※※_陳映真一再地鋪陳各種空間位置的轉換,女性如何以生活時間節奏來搭配適合的空間配置;而之所以有包容力的展現,也正是在社會距離連結時所形成的留白。社會距離的連結,意味著個體與個體在連結時,會因為不同層次與不同需求,而留有相互迴旋的距離,是一種彼此尊重的展現,是透過個體心理情感產生的連結,這每一個社會距離的延長連線中,每個個體節點並非摩肩擦踵、緊密地互挨著,而是在相互節點之間會預留彼此大小不同的節點距離空間,產生適當的留白,而不是在空間裡的互相壓榨。

「桌面的一角」便是連結點的象徵,代表朱麗娟與張維傑在未來可能發展整合的生活節奏上的一個觸發點。一旦張維傑在「現在」、「過去」的環節受到陰性思想力量的引導後,一個即將整合的自主生活節奏便將顯現,而朱麗娟在張維傑身旁所具有的潛藏力量,便開始產生某種吸引力,牽動張維傑產生轉化,進一步的導向對於未來的實踐。雖然該篇小說在最後並沒有說明張維傑與朱麗娟的日後發展為何,留給讀者想像的空間,但陳映真卻透過文字表達出上述的意含,張維傑也邀請朱麗娟及其小孩共進晚餐,跨出合理化調節與安排生活節奏的第一步。可以說,張維傑的轉化,完全是籠罩在女性、母性所處的氛圍之中,透過陰性思想力量的引導而產生蛻變。

陰性思想力量所具有的理論啟示,是一種開放性引導的動態過程,它必須建基於土地上的人與人不斷具包容性的互動交織,透過實踐過程的具體促發,萌生不斷整合的、屬於個人與集體所共有共享的自主生活節奏,它並不是一種堅定的信仰或是教條。因此,不論在所謂的資本主義社會、或是社會主義社會,不管行動者具有何種信仰,只要行動者處於封閉的、並與外在世界交織發生停滯的狀況下,都將會抑制生活節奏的型塑過程,亦即無法從「為他人而生活就是為著自己而生活」的過程中獲得幸福與人生意義。〈雲〉小說中的張維傑曾經信仰過跨國公司的意識形態理論,但是在當時他沒有獲得救贖,仍活在資本主義的欲望與恐懼循環的惡性節奏之中,直到他接受陰性思想力量的引導之後,才獲得救贖。邱配文(2008:102)曾針對陳映真〈唐倩的喜劇〉、〈夜行貨車〉兩篇小說的探討,認為小說中的女性仍有著依附在男性價值體系、並透過男性認同成就自己的狀態。如果採用這種說法,那麼陳映真的理想女性也不過是男性慾望的投射,自然也無法脫離父權主義的色彩。但是透過前文對於〈雲〉小說中張維傑此一角色的論述,其實彰顯出基於母性、女性所產生的陰性思想力量,並不是「依附」父權主義,它甚至凌駕父權主義,而具有轉化的力量。

....法蘭克福學派霍克海默強調母性那種期待他人成長和幸福的觀點,是立基於「母性家庭」與「父權家庭」的對立關係。然而長短相形、高下相傾、音聲相和、前後相隨的相對關係,始終是製造衝突、對立、歧視、區別的開端。不同於霍克海默的觀點,陰柔理論的「包容力」概念,是指行動者對他者表達愛與關懷的開放性動力,能不斷連結不同行動者(補充_串聯節點形成社會距離長線),能轉化行動者之間彼此的對立而擴大行動的能量(補充_彼此間的對立轉化,是由於節點間適當地彼此尊重、適當地留白距離),形成人類生活發展的一種延續性動力來源,是陰柔理論的力量。....陰性力量是滲透而不是對抗的方式形成潛藏的動能而凌駕於父權,進而產生轉化的作用。轉化的產生,是當下愛與關懷所產生的氛圍,促發人們反思過去的生活節奏經驗,進而形成鼓勵的動力引導人們邁向未來的生活節奏型塑過程。

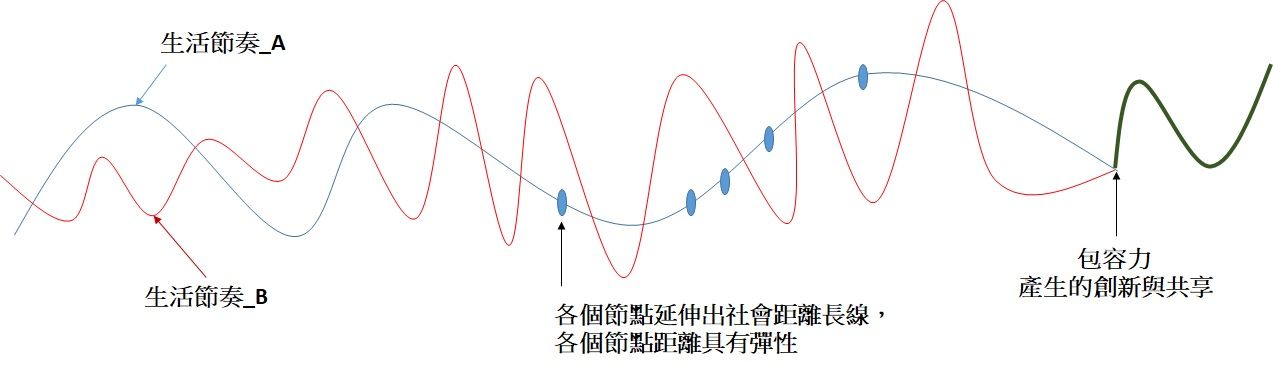

陰柔理論的「生活節奏」概念,則是指行動者能合理化的自主安排與調節自身的日常生活,形成屬於行動者自身的生活週期與節奏波長,是陰柔理論的思想作用。陰性的思想力量,便是指「包容力」與「生活節奏」兩個概念相互作用所形成的動能機制,即行動者透過愛與關懷進行不同生活節奏的交織,透過交織過程中行動者掌握不同生活節奏相互碰撞而產生的具體促發因素,於是浮現型塑一個統合生活節奏的可能,進而萌生出不斷整合、屬於個人與集體所共有共享的自主生活節奏,並從中獲得個人生活的意義與社會集體發展的意義。

※※九年後的補充※※_陰柔理論的補充_最後一個桌腳_「社會距離」的概念,則是指每個個體都從自我內在出發,作為社會上每一個節點的可能,嘗試在不同層次生活樣態裡產生節點與節點之間的連結,形成社會距離的長線,每一個節點與節點間會需要個體與個體間適當地相處空間氛圍,以利於不同差異的包容與轉化,作為陰柔理論的另一個思想作用。因此「包容力」、「生活節奏」、「社會距離」三個理論型態,彼此互為作用,形成動能機制,萌生創新的自主與共享的動態生活立體樣態。九年前理論少了社會距離,立體樣態少了一腳,其實不完全...。

因此陰柔理論會形成「連結」、「交織」、「浮現」、「萌生」四個階段過程:行動者是以自身家庭生活節奏為起點,透過愛與關懷的包容力,進行自然人的「連結」;「交織」是一個動態學習過程,是對不同生活節奏經歷的接觸、面對、反思、融合、創新的過程,也是強化自主生活節奏經歷的過程;要「浮現」擴大交織範圍與層次的可能,必須藉由行動者在生活節奏的合理化安排中去掌握關鍵的促發因素;當交織範圍與層次擴大後,便「萌生」出一個整合後的自主生活節奏方向與動能機制,就能從個體到組織群體形成具共有、共享生活意義的立體狀態。

※※九年後的補充※※__:

因此陰柔理論會形成「連結」、「交織」、「浮現」、「萌生」四個階段過程:行動者是以自身家庭生活節奏為起點,透過愛與關懷的包容力,進行自然人的「連結」;「交織」是一個動態學習過程,每個不同自然人節點與節點的相遇與接觸,會形塑不同的社會距離交往空間,形成對不同生活節奏經歷的接觸、面對、反思、融合、與創新的過程,也展現自我內在辯證、深化與改變自主生活節奏經歷的過程;再藉由要「浮現」擴大交織範圍與層次的可能,亦即不同層次社會距離的連線延長、以及擴增各種大小不等的創新社會距離,以及社會距離間的、可交往的、預留的可迴旋距離,以此藉行動者掌握關鍵促發因素;當交織範圍與層次擴大後,便「萌生」出一個整合後的自主生活節奏方向與動能機制,就能從個體到組織群體形成具共有、共享生活意義的立體狀態。如果沒有多層次的時空社會距離建構,便不可能有立體狀態。連結、交織、浮現、萌生的過程步驟,必須在不同時空條件形塑的社會距離框架內來回往返,才能產生不斷共享生活意義、特別是能不斷進行變異的、擴大立體樣態!因為有著社會預留距離,方能接受巨變的衝擊。

我們應該拒斥那種視之為理所當然的傲慢,一種視為理所當然的跨越,並應檢視社會轉變必須付出的代價。因新冠病毒的肆虐,特別是到了美國與歐洲,近期也能看見歐洲人自我反省的文章出現__布鲁诺·马卡斯撰寫的文章_自命不凡与快速传染:疫情冲击欧洲,指出疫情比原先歐洲人想像得嚴重,但歐洲人並沒有嚴肅對待;不久前西班牙政府還積極鼓勵人民上街參與爭取男女平等的大規模遊行活動,文章裡提及在被問到感染的風險時,一位部長公然笑出聲來。但之後我們都知道西班牙疫情越來越嚴重。布鲁诺·马卡斯指出:「在歐洲,普遍的心理往往反映了發展的意識形態,....如果擁有幾乎免費的高品質公共醫療系統,為什麼還要擔憂傳染病呢?沒有人想到的是,病毒可能讓這個完美的醫療體系陷入崩潰。」也就摧毀了歐洲中心的發展傲慢。在新冠肺炎肆虐的劇變下,陰柔理論的啟示有其意義,特別是起自社會距離的探討。從死亡擱淺、到全面啟動的論述、再至陰柔理論的補充,致使陰柔理論的桌腳補齊,成全了立體樣態,完成了理論探討的另一個過程。

由於新冠肺炎疫情影響,世界各國都在嘗試改變人們的交往互動行為,特別是人與人互動時的距離掌握;台灣也不得不強調實體社交距離的相關規範,如此對距離的強調不代表交往互動的自絕,不過由於外部規訓,對於實體距離的重視,將隨時間自然而然的產生內化,也許形成交往互動新型式樣態,同時也可能回應著陰柔理論關於包容力、生活節奏、社會距離的理論啟示,回歸自我心裡的轉變與創造。以陰柔理論視野做為行動開展的發展故事,也許有進一步的契機與更多可能。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…