.

拆十字架的紀錄片:胡杰《麥地沖的歌聲》及林鑫《傳道人》

近年在中國有關基督教的新聞,往往有關於地方政府強行拆卸教堂頂的十字架。若我們再看看胡杰的《麥地沖的歌聲》(2016)及近年幾齣紀錄中國基督教的獨立電影,便會發現它們其實都是「拆十字架」的故事。

《麥地沖的歌聲》延續著胡杰對中共歷史中被逼迫卻堅定不屈的人的關注,以影像為忠烈祠,追溯被壓迫者的系谱。導演以文革時期殉教的牧師王志明和傳道人張志清為主軸,深入雲南苗族山區訪問他們在血脈和信仰上的後人,同時紀錄當代苗民教徒的宗教生活,特别是他們的讚頌歌聲。

十字架被視為基督宗教的標誌。在毛澤東時代,尤其是文革時期,政權禁絕教會活動、逼信徒棄教,固然是比今天以「僭建」為名強行破壞教堂建築更徹底的「拆十架」。但逼害者未必了解十字架本就是逼迫的刑具,因此也是殉道的標記。《麥》不只重塑了不畏强權的歷史人物肖像,也記述了烈士的犧牲如何反過來使被壓迫的群體增生更盛。

改革開放放寬了宗教政策,基督教可以在政府控制的範圍內繼續活動。《麥》轉述了改革開放初期一名領導人的想法:以前你壓迫他們,所以他們寧死不屈;你現在給他們宗教自由,將來他們反而會離開教會,轉向電影與電視。他說的電影當然不是指胡杰拍的這類獨立影像,而是消費社會中的娛樂。受訪者對此表示認同,認為教會面對斷層的危機,因為年輕一代不像前人那般熱心,而且越來越多出城打工,留在教堂裡唱詩的只剩下老人與婦孺,麥地沖的歌聲恐怕會越來越弱。一名曾經負責宗教事務的老幹部則說,將來人們的物質追求滿足了,便回回頭再追尋靈性的需要──這呼應著一個坊間流傳已久的說法:「近四十年中國人偏重經濟發展,但道德空虛,所以更多人轉向宗教」。胡杰沒有訪問到那些離鄉別井的人,也沒有深究物慾和靈性追求之間的關係,因那已逐漸偏離主題,唯有在尾聲留下了一個模棱兩可的問號。

《麥地沖的歌聲》保持著胡杰一貫粗礪的風格,鏡頭中的口述歷史雖間接和遙遠,卻仍然驚心動魄。

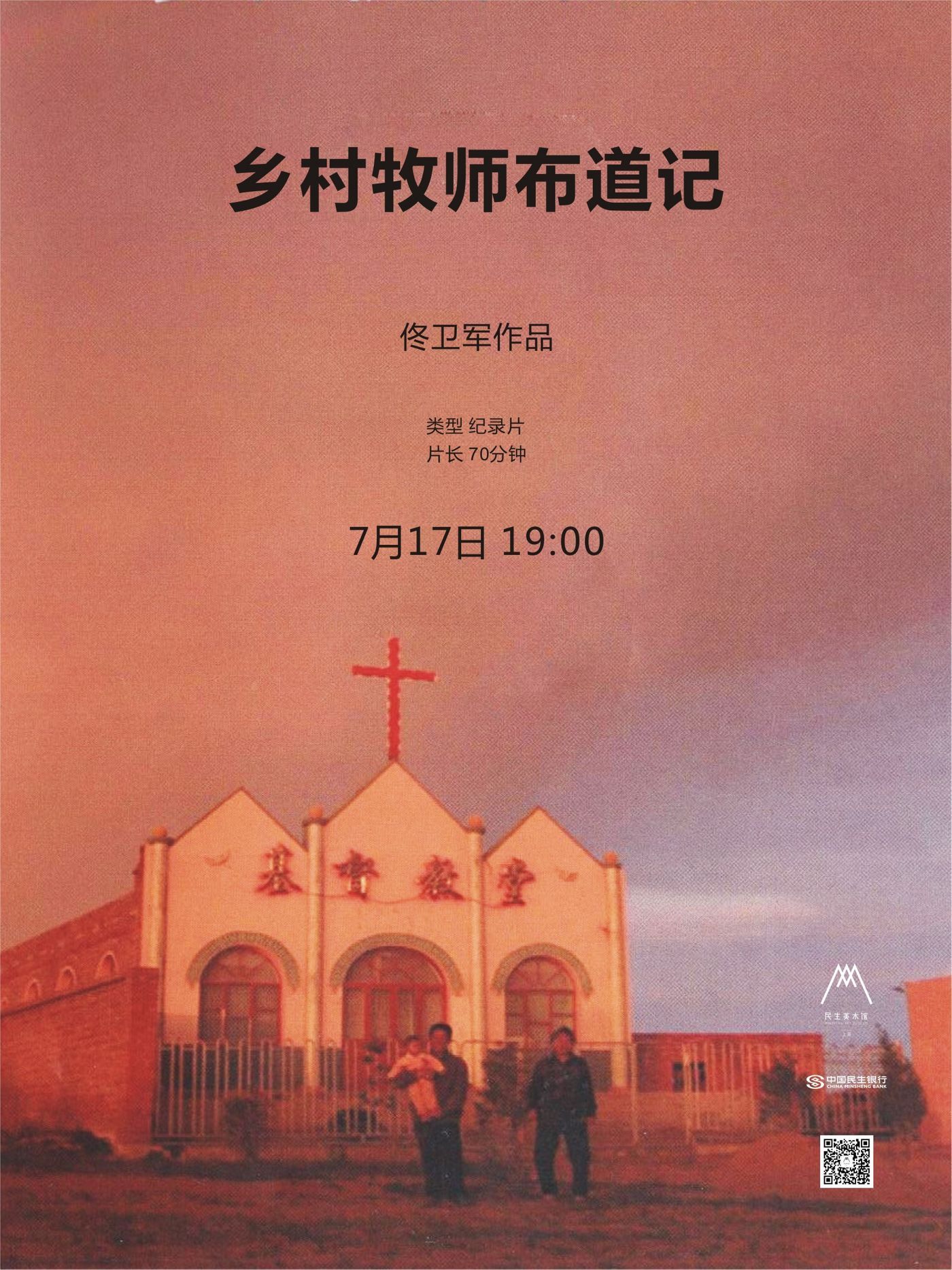

佟衛軍導演的《鄉村牧師佈道記》(2012)和林鑫的《傳道人》(2014)同樣以教會領袖為描繪中國教會狀況的切入點,和《麥》一樣都不以大城市的教會為對象。《鄉》顧名思義把焦點落在兩個農村佈道的牧師身上;《傳》則是有關陝西銅川幾個牧師和傳道人的紛爭,銅川是比鄉鎮好一點點的地級市,不算發達。但《鄉》和《傳》所描述的是現今的狀況,即使是人物憶述的部份都主要發生在改革開放之後。

《鄉村牧師佈道記》裡先後有一女一男的牧者出現,但篇幅以後者為重,前後兩部份於敘事上的關係不明顯,結構上有點奇怪。姓李的女傳道人的作用似乎是用以串連鄉村教會各種活動的情況,包括詩歌敬拜、決志禱告、信徒聚餐、牧者講道和主持浸禮等等,有民俗誌的性質。後來出場的徐殿民牧師的訪談部份則可跟《麥》片呼應,接續講述農村教會在改革開放年代,仍要在貧乏與政治壓力求存的故事。

徐殿民本來是個礦工,受互相勾結的貪官和包工頭剝削──這正是市場化時代的產物──終忍受不住而罷工,也因而逃過了礦難,心想是因為信了耶穌才得到保佑。徐沒有強調但極其相干的,是他堅定執著、不易向人屈服的個性如何造就/造成他的人生。後來他在農村裡成立聚會所,既不肯歸國家「三自教會」的系統管轄,又執意要求政府給予正式的許可證明。他的教會也曾遭受到「拆十架」,被一些反對在當地設立教會的村民和地方幹部攻擊。值得注意的是,徐既是牧者也是農民,導演拍下了他撒種、鋤地、澆水等日常農務,和《麥》中日間下田、晚上唱詩的苗族婦女相似,呈現了農村教會與鄉土的密切連結。徐強調自己在傳道工作以外堅持勞動幹活,既是維持生計,也免得外界誤會牧師是個遊手好閒的職業。

若十字架真的從教堂頂上給卸了下來,大概會被他背著往返於山村泥路和農田之間,像牛拉著的犁。胡杰在《麥地沖的歌聲》中插入了一個突兀的過場畫面,映著一頭瞪著鏡頭的黃牛。或許那象徵了貧瘠農村基督徒的生存狀態:青草場換作黃土地,不是「我是主的羊」,而是「我是主的牛」。

若觀眾對民俗紀實風格和宣教味道太濃而感到納悶,充滿戲劇性的《傳道人》或許有趣得多。雖然這片對傳道人往返農村聚會點和銅川市的狀況有所著墨,重點卻是教會內部的鬥爭,以及教會領導和政府的轇轕。電影結構看來工整,導演林鑫讓牧師和傳道人們逐一登場,每部份都是以唱聖詩和講道的場面開始,然後是牧者講述自己加入基督教和成為事奉人員的「得救見證」。

他們歸向基督教的經歷有很多不約而同的共通點,側射出一些時代特徵,重覆出現的「情節」包括:父母在1990年代企業改革時下崗了,然後「下海」從商;窮困──不是因為本身家貧就是生意失敗欠債;自己或親人病了;母親或妻子是教徒;最後在信仰中得到安慰,再唸神學院成為傳道人。這些當然不是富有戲劇性的地方,只是一個共同語境而已。當他們成為教會的領導之後,另一個面對的共同處境就是跟權力打交道,對象包括中國基督教兩會[1](下稱「兩會」)和政府的宗教事務管理局。

敘事的重心逐漸從共通點轉移到分歧之上,主要圍繞著於地區「兩會」擔任公職的李文斌牧師籌款建設新教堂的事件而變成銅川教會的「羅生門」。先出場的幾個牧者控訴他管理教會時帳目不清、煽動信眾、不依程序、充滿權慾;到李和妻子自白,則是充滿委屈;後來出場的受訪者則為李不值,反指另一方野心勃勃,嫉妒好鬥,信仰不純。這些「神的僕人」除了對教會內部的權力與金錢應該如何分配有所紛爭,對教會領導與政府官員的關係,以及應否使用上訪和靜坐抗議等手段,皆有異議,並作出「有基督教特色」的評論與闡釋,例如:「這是對神的羞辱呀!」這個地方教會群體分裂的過程,猶如十字架被人從各方拉扯,最後大卸成多塊碎片,同時解構了受訪者的「得救見證」。

也許林鑫想表現出一個保持距離,比較中立的紀錄者位置,採用了「羅生門」結構,多角度去覆述同一件事,也包括了不少與這次鬥爭無關的枝節,例如幾個傳道人爭風呷醋的故事,以及年輕傳道人朱瑪莉亞的婚禮。或許他想以散點透視的方式呈現一個地方教會的信仰群像圖譜,卻未免使全片顯得鬆散冗長。另一方面,導演對上述紛爭也有點睛的一著:李牧師的教會舉行了慶祝中國共產黨黨慶九十周年的活動,除了為黨禱告和感恩,更讓詩班唱頌紅歌《沒有共產黨就沒有新中國》。結尾,李牧師的新教堂建築主體建成,慶祝典禮上邀請宗教局及其他官員出席,他們坐在第一排最重要的位置,當會眾站立唱詩禱告時卻坐著,自顧自的。「到底對他們來說誰才是主呢?」導演把這疑問留給觀眾發問。

《傳道人》所呈現出的主流教會領導對政權的態度,與《麥地沖的歌聲》的殉道者形成強烈對比。一位支持李文斌牧師的陳長老對著林鑫的鏡頭,不是向上帝感恩,而是讚頌中共的恩情,誇耀中華民族今天的和平是由毛澤東等先烈以血的代價換取得來的(而不是「耶穌基督的犧牲救贖回來」)。這跟胡杰的電影對照,毋寧是一大反諷──「血的代價」是指誰流的血?陳長老所指的當然不是王志明和張志清這些殉教者及其他文革的死難者,也不包括《鄉村牧師佈道記》中提及的遇難礦工。

《麥地沖的歌聲》片末提出中國在發展市場經濟的時期,對基督教信仰帶來衝擊,是因為物質的享受和現代化的娛樂,主要是關於信眾的層面。關於領袖導層面所受之衝擊,在《傳道人》中正如卷軸被鋪展出來,影響也許更加深遠:問題不再是被政權逼迫,而是成為了權勢的一部份。這樣,十字架被矗立了,同時也被拆下解體了。

[原載於《映畫手民》2017年9月19日]

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…