幺子團第一代成員。bad life研究。

Review How Forests Think: Toward an Anthropology Beyond the Human by Eduardo Kohn

在亞馬遜的森林深處,有一個叫Avila的地區,裡面住著一群說Quichua語的Runa人,他們與森林裡的Other-than-human selves(包括人與狗、人與美洲豹,人與夢中的精靈等)以一種特別的方式互動。這種方式超出人類語言的限制,卻也是人類與其他生命所共享的交流模式——符號過程「semiotic process」。Kohn在本書的開篇就說明了自己的理論野心:發展一種超越人類的人類學(P7)。「超越人類」大概有兩層含義,一是指跨物種的互動關係,嘗試將「人-非人」納入分析的範疇,並反思有關本體論轉向的一些局限;二是反思以人類語言的方式所再現「represent」的世界是不完整的,基於symbolic-conventional的語言只是representation的其中一種符號而已,我們需要關注那些語言之外的更大的情境「context」。這個context不僅有自然,社會,文化,還有未被呈現的那部分存在,這些東西共同構成生命的完整性。

生物符號學基礎

通過在亞馬遜森林裡的所見所聞,Kohn希望通過新的視角揭示生命的邏輯與世界的真實模樣,或者說完整的面貌。他的靈感主要來自Peirce的符號學理論、Deacon與Bateson對生物符號的討論,以及Viveiros de Castro與Descola的本體論取徑等。Kohn希望將Peirce的符號學應用到跨物種研究中,以此反思人類學的理論。首先,Peirce根據「能指-所指」的關係,區分了symbol(基於任意性), icon(基於相似性)及index(基於差異性)的區別,並解釋三者其實可以互相連續地轉換;這使得符號學研究可以超越Saussure式的基於symbolic的語言學的不足——其認為「能指-所指」的關係是人類約定俗成的[1]。並且,這也反思了基於symbolic的西方語言和邏輯所產生的社會理論的不足。由於象征符號的任意性這一特性,一些理論如詮釋學的傳統認為研究者可以通過深入地方社會,然後用另外一套邏輯詮釋意義[2]。

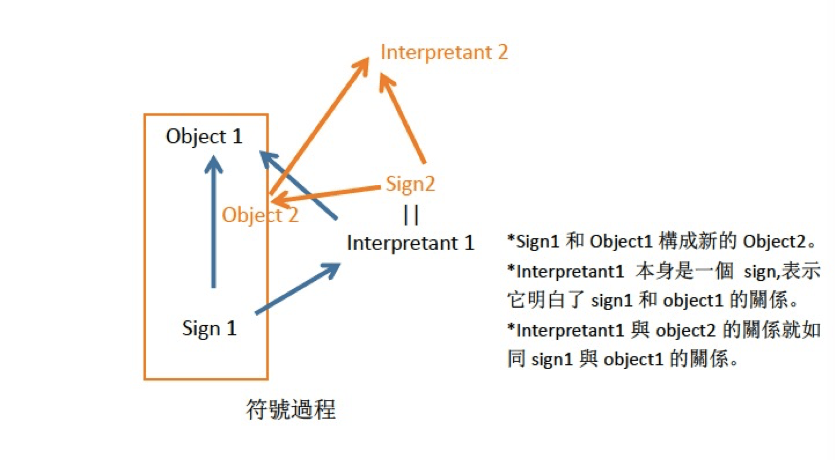

Kohn在第一章基本上都在用他的田野經驗來告訴我們Peirce的理論是怎麼一回事,以及這些理論可以如何應用到人類學的民族誌研究中。在Avila的語言裡,有大量的詞語是基於indexical and iconic的表述,如擬聲詞Tsupu,Tata,pu oh等,這使得他們可以跟動物交流,通過同樣的符號邏輯持續地互動。另外,Peirce對sign, object和interpretant的符號互動過程論,把使用符號的能力及符號意義擴展到「非人」的生命中,也再現了符號的結構化過程(詳見下圖)。

在「sign-object-interpretant」的動態關係中,sign不再只是物,object可能是事件,interpretant也不一定是人,三者的互動不斷地互相置換,也不斷產生新的意義和解釋;而每一個Interpretant背後,都是對事物或事情的一種「再現」representation,或者說,符號過程的再現。在猴子的故事中,獵人通過砍倒猴子旁邊的樹來吓它,使猴子跳走。此時,樹是一個sign,而砍樹是一個object,一個對象,而猴子充當的正是interpretant的角色,它把砍樹理解成一種危險的可能性,於是逃走。之後,當它再聽到與砍樹類似的聲音時,如閃電,它會再現出砍樹的過程,此時通過相似性(iconic)的關係,它會把閃電也當成危險的信號。最後,每當它聽到巨響時,猴子都會視之為危險,因為在它看來,不可能會是其他可能了。因而,事物的意義是被所有別的「不是」的可能性所決定的,而不是約定俗成(P37)。 最後,在Peirce的思想裡,還有一部分是關於real的討論,Kohn藉此希望重新思考自我「self」與真實「real」。在Peirce看來,真實有三個方面,他稱之為First, Second, Third。First所指的是一種可能性(potentials),Second則是事實(facts),Third則是一種普遍性的傾向(habit, generality),所有的符號過程最終都會指向The Third,展現出Thirdness[3]。

符號的結構化過程與普遍性傾向,都指向一種「慣習」Habitus,這種慣習是人類與其他生物所共享的(P132)[4];這與Bourdieu的慣習理論不謀而合,但Kohn藉由生物符號學將其擴大到超越人類社會的範疇中。Bourdieu以「結構化的結構」定義慣習:「一種可持續的傾向性組成的系統…把外在世界內化並使內在世界外化的場所…」(Bourdieu, 1977),即一種認知的結構化傾向。對於Runa人而言,人跟狗概念化(conceptualize)世界的方式是不一樣的,但二者會有交疊,亦可以通過身體的轉換去獲得同樣的傾向性,即可以互相理解,看到同樣的真實世界。人類學的理論也理應如此,不僅要看到文化結構的傾向性,也要探究人們是如何獲得這種傾向性(Bloch 2013),並通過交流去形成一種共享的傾向性:既不是以他們觀看世界的方式去看這個世界,也不是站在外面進行詮釋。

符號的結構化過程同時也說明了原來的慣習可以被打破,然後形成新的慣習,新的真實[5]。作者在碰到泥石流時展現出恐懼的心理,他之所以會跟別人有不一樣的反應是因為他與那些不害怕的人之間的經驗未能共享,「sign-object-interpretant」的關係被破壞了;但他後來與其他人的經驗形成了共感之後,他們之間就形成了對事實的普遍認同「The Third」, 並形成新的主體「US」。這時候已經是另一種「主體」intersubject和「真實」indexical reality[6] (Crapanzano 2006)。作者的反應就如同豬跳進河裡的「Tsupu」一樣,打破其對原有世界的想象,而與不同的beings形成新的image。The Open Whole在此的意義正是一種從特殊性走向一般性的概念,Runa人與豬,作者與遊客,及人類學理論,都可以在這個過程中形成The Third,有共識的真實。

「自我」與「真實」的轉換

這本書中另外一個關鍵的概念是「self」,Kohn通過符號學與生物學的結合,發展出了人-非人都適用的「自我」的概念,ecology of selves。作者以適應自然的動物與植物的進化告訴我們生命真正的邏輯是通過符號與自然互動的結果。Selves不僅是一個與其他「存在」所共享的主體概念,同時也是「self-object」共構的一種關係範疇,二者無法單獨存在。比起symbolic的語言學,Kohn一直強調iconic和indexical的符號邏輯,這就涉及到兩個非常重要的概念,shifter和context:「我」只有放在具體的情境中才可能確定指的是誰,不然「我」只是一個空洞的符號範疇,不指向(stand to)任何事物;並且「主-客」可以通過不同的情境和語言結構相互轉換和共構。

在這個基礎上,Kohn帶我們走進了Runa人的夢中,走進他們與美洲豹、逝去的親人、森林中的精靈互相轉換和溝通的世界。基於萬物幽靈「Animism」的想法,Runa人認為人跟森林中存在的beings有共同的spirit「靈」,只是身體不同,所以各自看到的自然世界不同(Descola)。但是這些不同的beings仍然可以通過符號聯結彼此溝通,通過「吃」來轉換成不同的身體,進而得到他們的靈,看到他們眼中的世界。這種通過indexical的metaphor的邏輯轉換,吃什麼你就是什麼,其實存在於任何一個社會中(如家-國的隱喻,資本增長-生殖的轉換,基督教的領聖餐儀式等),而不只是在Avila的村子裡,所以Levi-Strauss才會說「我們都是食人族」。Runa人會給他們的狗餵食刺鼠以增加他們探測獵物的能力,同樣的,美洲豹也可以通過吃人而變成那個人,或者說被吃掉的人會變成美洲豹,成為「runa-puma」。解開符號背後的邏輯,看到整個enchant的過程,我們就可以明白這些不同主體之間的轉換是如何發生的,超越身體和死亡的存在如何變得可能,可以被我們理解。

Runa人在不同selves間互相溝通和轉換的過程,也是不同的「想法」thought交流的過程,人們對於生與死、夢境與真實、此地與彼岸、runa-puma的思索讓人感受到了生命存在的意義,也讓人體會到Runa人不斷思考「死對於生」的意義的過程。第三章裡有三個重要的死亡事件:狗Pucana、美洲豹和Ventura的父親,作者通過人們如何面對死亡,告訴我們生與死的界線是可以被打破的,生命不會因為死亡而終結。如果我們稍稍從形而上的思辨轉到Runa人的生活世界中,就會發現,Runa人的思索基於兩個糾纏在一起的現實問題,一是如何面對父親/人被美洲豹吃掉,二是如何面對殺死美洲豹/獵物,即「打獵」這件事情(P154)。人們一方面尊重動物作為自我的存在以及尊重他們有一套再現世界的方式,但是另一方面又不得不在某些時候把他們當成沒有生命意義的物。這樣的思考也體現了人類獨特的道德性。

正是因為這些糾纏在一起的selves和突發的死亡「Tsupu」,讓人們措手不及,只能通過進入「精靈王的領域」來尋找答案。人們無法理解為什麼變成美洲豹的父親「were-jaguar」要吃掉自己的雞,殺死自己的狗;為什麼自己可以殺死變成了puma的父親。他們通過不同的夢境嘗試去解開這些謎團,或者說思考這些死亡與生命,最終都在各自的夢裡與其他beings一起重新建立生活的平衡。這種基於符號的溝通,讓他們可以在面對死亡的時候,一方面可以保留自己與死者(父親)共同的存在,又可以通過暫時消解生命的意義,讓死亡變得可以接受。

這種對生命的消解,作者稱之為「soul blindness」,是一個生命與非生命可以輕易轉換「shift」的概念。在Runa人的世界裡,生者不一定是selves,人可以暫時變成槍的延伸,狗也可以變成打獵的工具;而死不一定意味著生命和selves的終結,因為「靈」仍然存在不同的空間裡。非人的存在也可以有selves,且與人共享一樣的靈,而動物也可以在生前失去soul。因而,從「死者如何生,生者如何死」兩個角度出發,在這個森林裡,生與死,人與非人之間是共通的互相交融的。回應到STS如Latour的研究,作者指出,「非人」並不是「人」的一種延伸,Latour的理論只是將屬於「人」的agency賦予了「非人」,其背後的邏輯仍然是將屬於人類文化的東西投射到非人事物的身上,這種將「文化」投射到「自然」的做法,並沒有真正跳脫人與非人之間的對立和差異。

我覺得這種生命與非生命的自由轉換是一個治療PTSD非常實用的辦法,當我們將主體性賦予人的時候,作為主體的「I」/「我」承受了生命中太多太多的東西,突如其來的死亡,為了生存而不得不殺死別的生命的經驗,我想這大概就是所謂的life of difficulty吧。當我們無法適應一些新出現的現實時,如何疏離和逃離這種痛苦的感覺,這是Runa人和我們所要共同面對的生活現實。

「自我」可以轉換,由此產生的「真實」也可以轉換,對於不同的主體看出去的世界是不一樣的。以亞馬遜的Runa人作為「我」看出去的世界,是其他beings與人共享同一種文化,但自然卻可以有很多種。其結果是人們以自身的文化模式去看待自然和其他生物,仍然是一種以人作為主體所看到的世界。如果說我們受制於文化的影響,將人類的認知模式強加在自然之上,那麼從文化出發也許不是最好的探討方式(p156)。Kohn在此似乎是要試圖打破原來從「主體」出發,打破從人的意圖為主宰的研究模式,轉向對於「形式」的討論。他並非認為人的主觀性不重要,而是在這樣的結果下,進一步去問這種看待其他生物的方式是如何形成的「ways of seeing」?他認為人類獨特的思考方式限制了其他可能性的產生,如製造抽象範疇和概念的方式使得我們的思考被特定的語言形式所奴役。

「形式」的效力與「再現」的可能

那麼,從「形式」出發而不從「主體」出發的分析如何操作呢?以亞馬遜地區的橡膠經濟為例,Kohn為我們再現了「生態-經濟」兩種模式如何鑲嵌、受限於特定的形式,又如何使得形式可以基於相似性放大及延伸到其他領域的過程。由於寄生蟲的感染而只能分散生長的橡膠樹及森林中水源分佈的模式,是橡膠經濟賴以存在的模式,人們根據水源尋找橡膠,然後順流而下把橡膠運到海邊。而殖民者找到Avila人做勞工,也是自然而然的結果,因為他們身在這個形式中。由於樹的分散性,果物也隨著樹的分佈而變化,動物也會隨著果子的分佈而分散。動物的分佈又會影響打獵活動。橡膠經濟的形式鑲嵌並放大已經存在的打獵的形式,又形成了更大的形式:掠奪性的經濟結構(p165)。Kohn認為這種經濟形式並非只是殖民主義的產物,但二者都在一個共享的形式裡面。也就是說,除了殖民者的主觀意圖,我們仍要看到其所身處的context如何再此發揮作用。

形式與內容同樣重要,在此,Kohn讓我們看到「形式」形成的過程。如同人一旦以symbolic的概念方式去定義或再現事物時,其iconic的過程就會被隱去,符號過程發生斷裂。橡膠經濟的形式也是如此,一旦它可以從亞馬遜移植到東南亞之後,與河流共享的那套形式就會被隱去,變成一種新的形式,其原來的形成過程被抹去,意義也因而發生改變。如果我們未能看見這個過程,就會簡單地將其理解為殖民擴張和殖民者意圖性的實踐結果。再者,當我們意識到特定的形式是如何形成的,我們的habitus是如何形成的,結構是如何形成的時候,我們才能意識到habitus的存在,進而打破這種特定的結構。也許,當我們意識到的時候,我們就已經站在寺廟外面了吧(P153)。

「形式」所勾連起的不僅只有經濟形式,還有前文提到的如何理解生死的形式,以及人類道德性的思考方式等。人類的特殊性在於我們可以進行抽象思考,將不相關的事物以象征的方式聯繫起來;並且,人類具有獨特的道德性和倫理,這是動物和其他生命不會有的(P133)。Runa人處在殖民歷史的道德關係中,又同時處在多物種的互動世界裡,這兩種形式同時影響著亞馬遜森林裡的思考方式。處於殖民的政治經濟中,Runa人依附于殖民者和外部世界,幫助殖民者攻擊其他部落,殖民者跟Runa人之間有著不平等的關係。這種關係又影響著Runa人對待他們的狗的方式。實際上,對說西班牙語的人而言,Runa是「狗、沒有文化的原始人」的意思;而對說Quichua語的人,Runa指的是「人」。「殖民者-Runa人」和「人-狗」是相同的等級關係。所以在Runa人的生活中,他們常常以命令句來跟狗進行交流,並且要藉助迷幻藥,以保持人跟狗的道德差異性。

Maurice Bloch在「馬達加斯加的牛為什麼說法語」一文中,也曾經描述過類似的情形。馬達加斯加人只在使喚牲口的時候會使用法語,而且他們所知道的詞也都是一些命令句,是法國人在發佈公告和跟馬達加斯加人交流的時候才會使用的句子。馬達加斯加人將自己與殖民者的關係投射到他們與牲口的關係中,兩種模式鑲嵌在一起,成為馬達加斯加人的社會結構和概念構型。Runa在對待他們的狗的時候,也會把人類的道德強加到狗的身上,強迫狗共享人類的道德,使他們成為符合當地的道德想象的「人」,並將自己的生存境遇也一併投射出去。

在Runa人的世界裡,雖然主體可以被暫時消解,我們仍然會看到許多的掙扎與張力,他們有時候把狗視為一樣擁有self的生物,有時候卻不得不把狗視為物,或者是不自覺地把他們視為比自己低一等的生物。因為他們不能真的把自己當成狗,但又不能完全疏離,Kohn在此為我們揭示了同時保持自尊又能與其他生物溝通的方法。當Runa人主張「claim」自己可以解釋狗的夢境的時候,其實是在主張自己有權力這樣做(Austin 1962),這背後體現了一種「層級」的想法,這種想法正是人類獨特的道德性。所以,當Runa人對待他們的狗時,會把狗當成孩子對待,強迫他們共享人的道德。可是,因為狗在低一等的層級裡,無法完全聽懂人的話,所以需要藉助迷幻藥。這種層級的想法同樣也是「人-精靈主」、「runa人-殖民者」不平等關係的一種投射,而Runa人與狗的這種不平等關係恰恰是隨著殖民語境而出現的。

Runa人于殖民者,狗于Runa人,某種屬於人類的獨特的思考方式,導致了他們只能按某種固定的形式去思考人與人、不同的社會、自然與文化的關係,這種獨特的思考方式便是人的道德性。這也是Kohn在反思的形式的限制,或者說人類道德性的限制。儘管如此,我們還是可以看到一些可能性存在於亞馬遜的森林中。在Runa人跟狗交流的方式裡,除了依賴層級關係產生的交流,在他們的語言結構中,以及與狗的行為互動中,都有一些可愛之處。例如他們會通過play「玩」的方式來讓狗明白什麼是可以做的,什麼是不可以做的,這是不同於人類語言的符號溝通方式。在這樣的方式中,Runa人通過基於相似性的符號,實踐了一種非以人類為中心的交流。

可是,我們真的可能超越基於人的道德性的思考方式嗎?Kohn在最後指出自己並非要摒棄人類世界的道德性,只是讓人們可以意識到這種道德性對於我們看待世界的方式、行為的方式所帶來的影響和限制。站在這樣一種既在裡面又在外面的位置上,我們才能轉換「觀看世界的方式」,發現人類學理論的新的可能性。他也並非想要號召人與動物平等,因為對於價值的判斷、好與壞、等級性恰恰是人類社會的獨特的道德思考方式,也是人類存在的本質。Kohn把Peirce的符號過程論帶進來思考,一是要把非人生物也考慮進來,重新思考人類的本質;二是要結構過程,把人類語言指涉的任意性所形成的過程解開,將人類思想的符號過程解開,這樣我們才能站在這些思想形式的外面重新思考我們是誰,我們如何思考。

小結

How Forests Think是一本不斷重新思考一些既定概念的書,讓我們得以轉換「self」,轉換「real」,轉換「ways of seeing」,這些思考是與森林一起思考的結果。在第一章The Open Whole,Kohn強調了Peirce的符號學框架,重新思考人類語言以外的再現形式,重新思考什麼是真實,真實就是那些藏在符號背後的邏輯。第二章The Living Thought中,作者重新思考self「自我」,重新思考我們是誰,認為生命的本質是符號化的,是不同生命的共構所形成的「ecology of selves」。第三章Soul Blindness, 作者將視野轉向死亡,通過人與不同的beings之間的互動與轉換,生與死,此地與彼方,這些都是理解Runa人的核心所在。第四章Trans-Species Pidgins,作者通過Runa人與狗的互動,他們如何解釋狗的夢境,來看跨物種語言如何交流。第五章Forms Effortless Efficacy,重新思考「形式」該如何被人類學理解,反思二元論和因果關係的論述,認為形式並不是一種概念結構,也不等於結構主義所理解的mind「心智結構」(p20)。形式本身就是內容,就是一個不斷生產意義和想法的過程。作者在此也是在反思邏輯形式如何影響人類的思想,我們如何被特定的思考方式「邏輯」所奴役。在最終章The Living Future,作者想通過符號過程的「再現」方式去重新思考人類學和表述的可能性。

Kohn以他豐富有趣的民族誌材料、極富詩意和哲學思辨的文字帶我們一起走進亞馬遜森林的深處,走進Runa-Puma的世界,看沉睡中的Runa人與精靈的互動,體驗狗的夢境世界,一切在森林中不斷回響的聲音與符號。Avila的森林世界是一個open whole,裡面的每一個「自我」selves都可以互相交流,Kohn以此書再現了他與森林交流的圖像,而這本書又讓我們讀者與Runa人,森林,書籍本身得以交匯,不斷持續地產生新的交流。也許,每個人都會通過閱讀這本書而產生不同的interpretant和Third,這大概是超越人類的人類學魅力所在吧?

References

[1] Peirce, Charles S.

1955 Philosophical Writings of Peirce. New York, NY: Dover Publications.

[2] Jakobson, Roman.

1990 On Language. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. –Chapter 28. Shifters and Verbal Categories.

[3] Crapanzano, Vincent.

2006 The Scene: Shadowing the Real. Anthropological Theory 6(4): 387–405.

[4] Austin, John L.

1962 How to Things with Words. Oxford: The Clarendon Press.

[5] Bourdieu, Pierre

1977 Outline of a theory of practice (translated by r. nice). Cambridge University Press.

[6] Bloch, Maurice

2010 How we think they think : anthropological approaches to cognition, memory, and literacy.

[7] Kohn, Eduardo

2013 How forests think: toward an anthropology beyond the human.University of California press.

[1] 索緒爾的結構語言學把基於任意性的symbol當成語言邏輯的全部,而看不到除此之外的邏輯。Peirce的符號三分法則彌補了這一不足,認為除了人類約定俗成的symbol外,還有基於相似性而形成的Icon,如畫一個玫瑰的圖像來代表真正的玫瑰;及基於差異性的Index, 如熊掌印代表真正的熊。

[2] 如Geertz的深描理論認為人類學家可以站在更高的位置解釋當地人所意識不到的事情,以另一套邏輯詮釋意義,並聲稱這種詮釋可以代表當地;但其所詮釋的意義之網僅僅是情境中的很小一部分而已。

[3] 也就是說,符號過程的再現會從對facts的陳述中形成一些理解的可能性,最終形成一種認知的傾向性,這種傾向性在不同的社會中表現出不同的共識,也即The Third。這個過程亦可對應到從icon到index,最後到symbol的過程,即社會中被認為約定俗成的/不假思索的事物是如何形成的。

[4] Kohn在書中指出,人與其他生物所共享的慣習(shared trans-species habitus)可以打破不同存在之間的界線,以及打破人類將自然-文化二分的看待世界的方式(ways of seeing),以一種新的視角看待世界,重新審視人類社會。

[5] 這也是實踐理論的精髓,後面講到人類的道德性(all too human)時會繼續討論。

[6] 這裡關於真實的討論,不管是Peirce的The Third,還是基於主體間性所感受到的reality,或者是habitus,都有著深厚的現象學味道,自我和真實會隨著視角的轉變、情境的不同而發生改變;但是這種真實並非任意的,而是我們的身體內化、習以為常的生活世界。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…