【一個人的社會】藝術計劃 此次藝術項⽬以精神分析的理論與實踐為理念參考,邀請藝術家與精神分析家一同針對社會中的不同個體進行⽥野研究與實踐工作,通過一系列的會談、討論班、協同創作、展覽等活動對社會中的「⼈」之精神狀況展開理解、對話、認知和行動。這個項⽬的初衷是為了在當下的社會語境中,嘗試重新指認⾏動的主體。

唐昌旺 X 唐浩多(下) | 一個人的社會

_________________________________________________________________________________

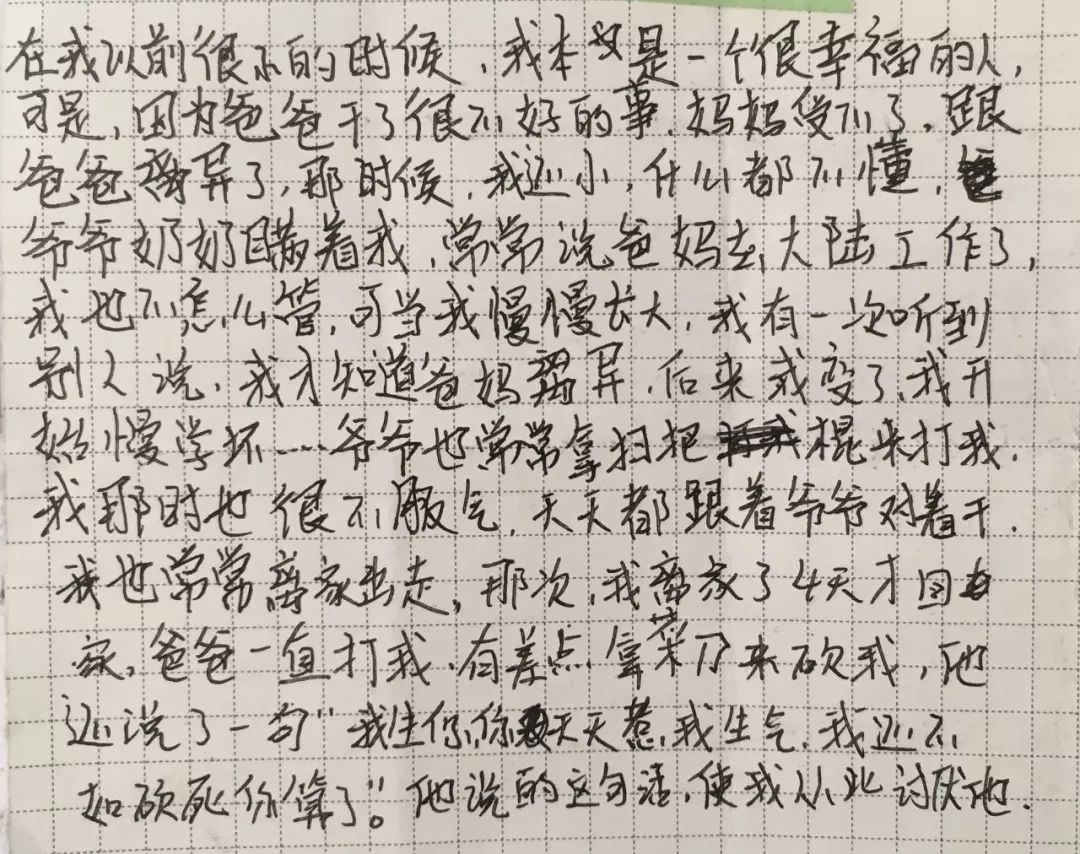

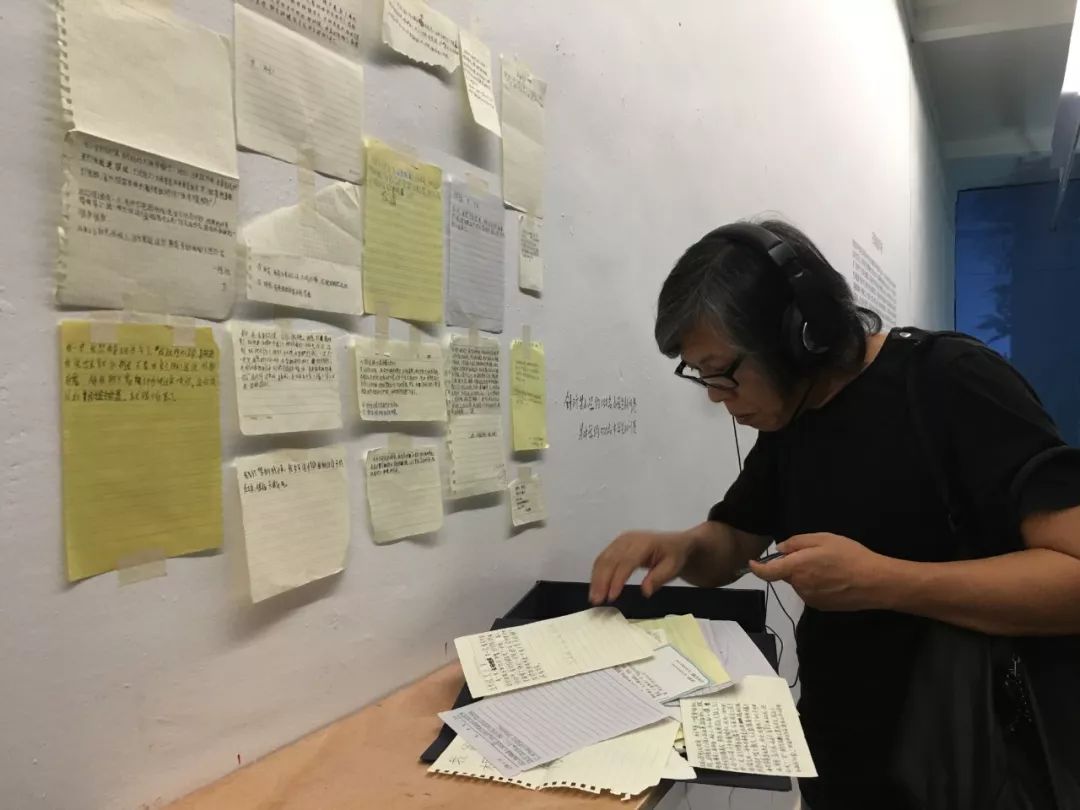

還是在這個項目的田野階段,因為一次朋友的分享活動,我第一次聽到了浩多拿來的學生們的錄音。那些急迫、恐懼、焦慮和帶著哭訴的聲音,讓我震驚不已。我作為主持,讓浩多發言,但他剛要開口,便哽咽不止。這樣的情景讓我不安與自責,我發現我仍然輕視了他在項目中所承受的痛苦。但這樣的痛並非僅僅是他人之痛,也是自身之痛。浩多在重新面對他父親時的感受,並非在我們這個項目中就能簡單消解的,但也正是因為這個無法消化的創傷,成為浩多行動的動力,去面對校園與家庭中那可見與不可見的暴力,在非常具體的場域中去倡導基本的平權行動。浩多的調查顛覆了他對於鄉村才是家庭暴力重災區的刻板印象。城市的秩序對於孩子們來說,在結構的意義上更可能處於全知全能的位置上:通過社會、校園、家庭施加在他們身上(科技的應用更是強化了這樣的恐懼)。學生們的痛苦促使他去跟進更多的具體案例——為此成立了非盈利機構,並聯合他人一同工作。浩多的實踐與他自身的遭遇聯繫在一起,讓他在日常生活中重新獲得了意義(他甚至想回學校再當班主任了,這個工作不再是多餘的負擔)。一種真實的、命運的行動共同體,在這裡我們能夠逐步看到它的雛形。

—— 滿宇

_________________________________________________________________________________

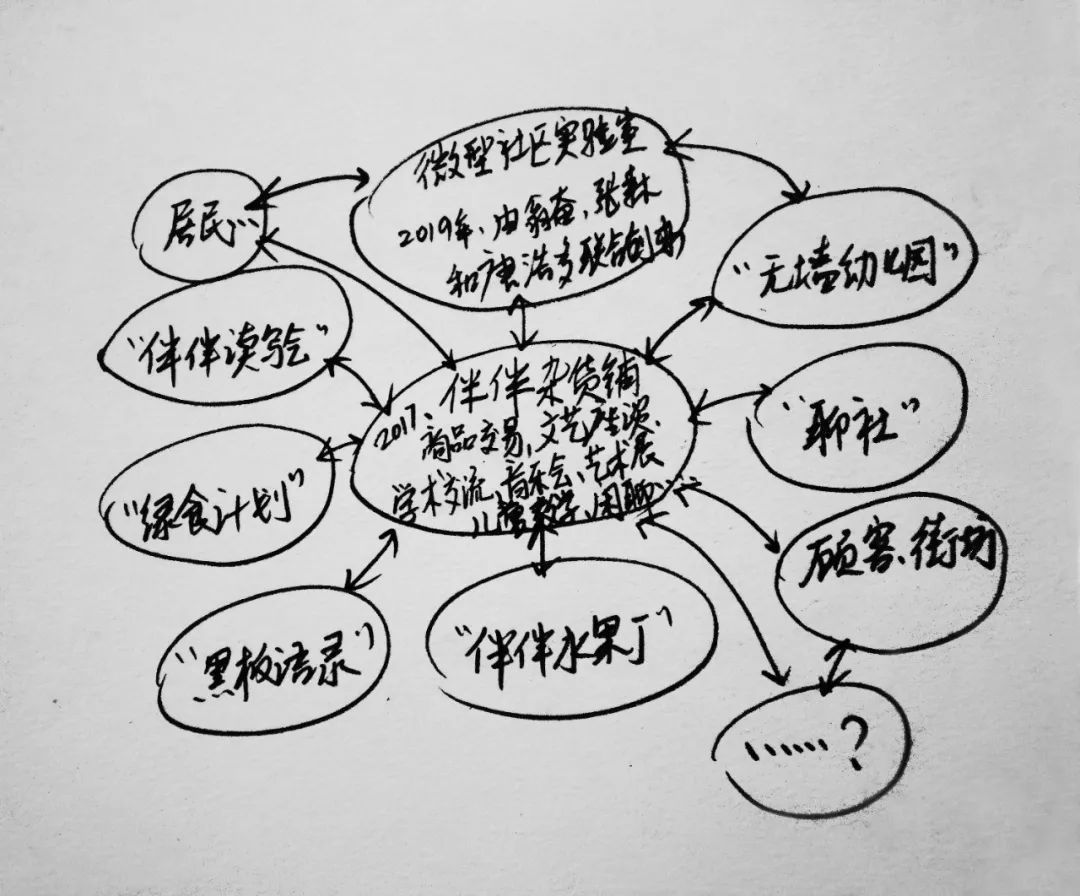

聊 社

首先要說明的是聊社是一個長期性的項目,而我們目前的工作只是初始階段,這個項目需要花很多的時間和精力,也需要更多的人來參與。本文僅僅作為我在短期的工作中遇見、觀察和發現的一些小小思索。

自從2019年9月以來,各類事情一直不斷地向我奔襲而來,所以我目前跟「聊社」的學生接觸比較少,但我也清楚這些學生非常需要社會的關注和幫助。中國中小學生約有2億之多,我們能夠做的事情微乎其微,但是對於我個人甚至對於每一個學生個體顯得極其重要。我們面對每一個個體開展具體而詳細的工作,如果我能在持續的關注學生的時候可窺探和積累到多一些的經驗和思考,我想已經讓人很滿意了。

目前,我邀請了一起同事的心理咨詢師史倩凡共同在學校里開展工作,早些也邀請過朱柏弦和陳秋曉等人,在校園以外開展工作。聊社是校內校外並行開展的工作方式,目前聊社在校園外設立的工作場只有伴伴雜貨鋪,這裡接待過一些不方便在學校談話的學生和家長,但其實家庭可能才是我們最終要去的場所。

為什麼建立聊社

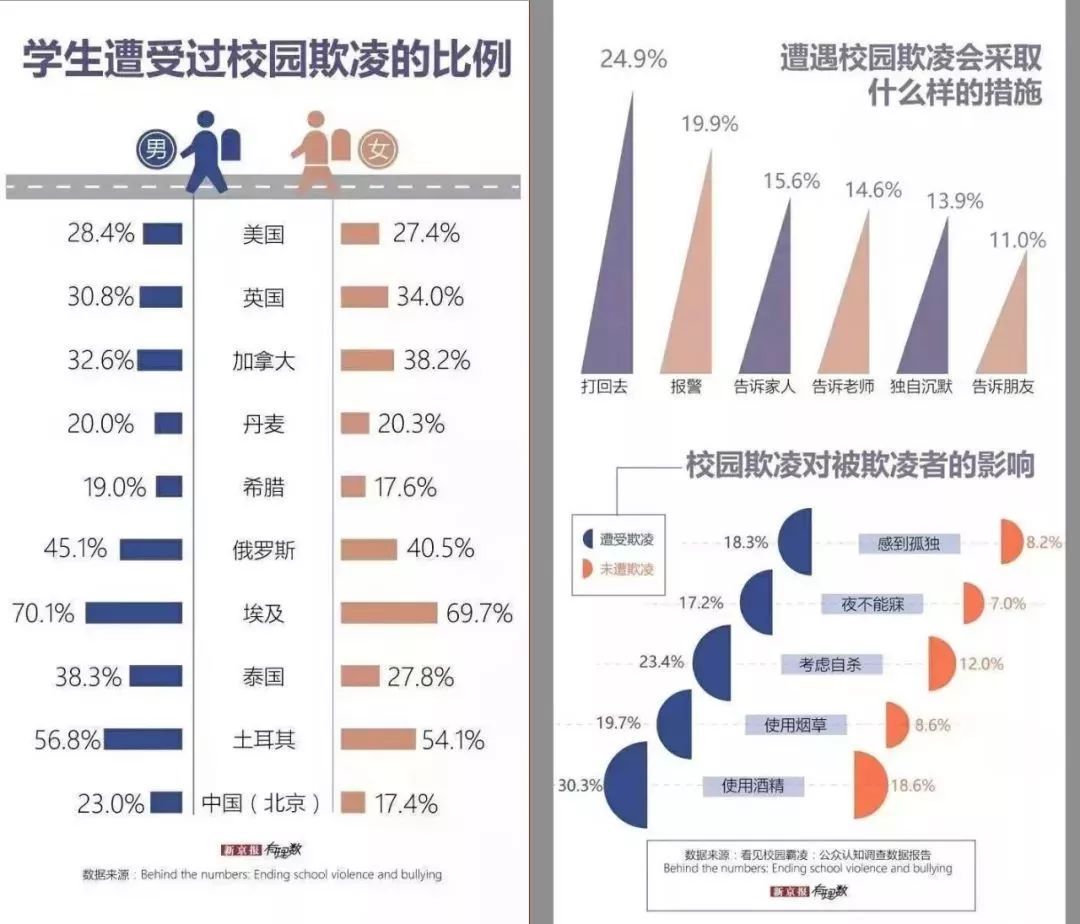

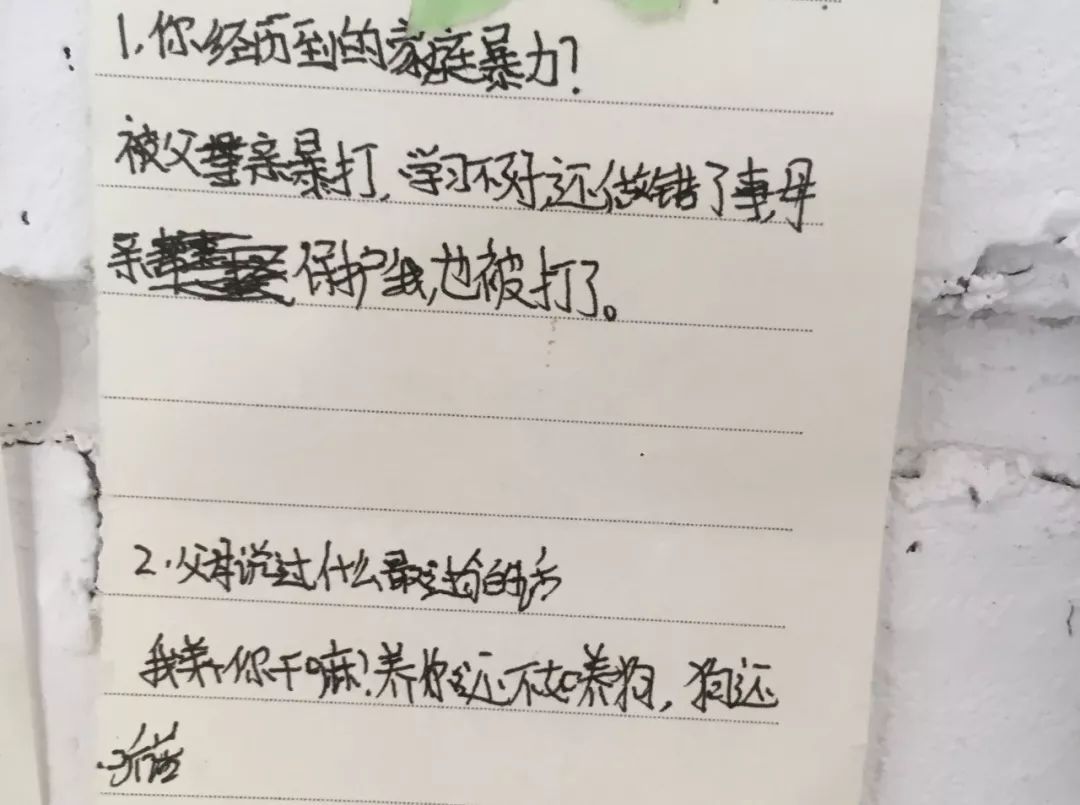

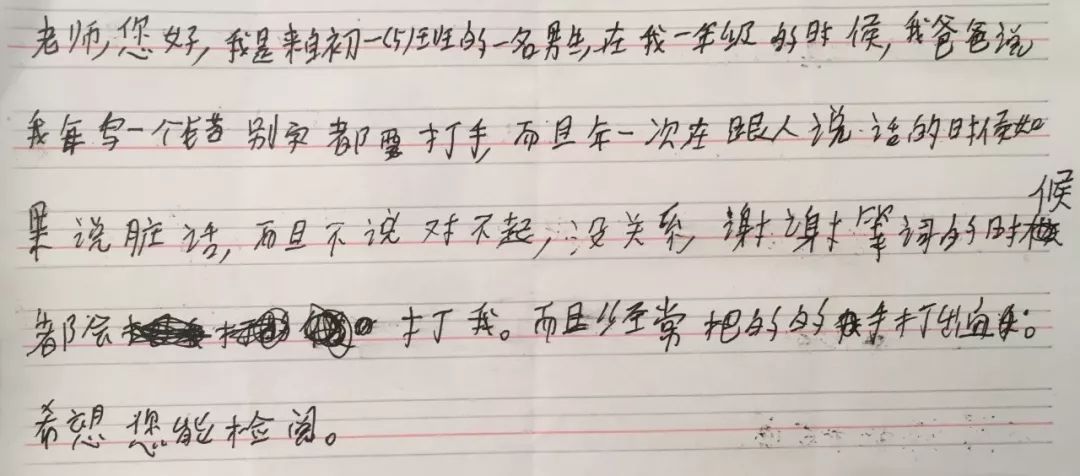

我在對父親的田野採訪中,遭遇到了一些瓶頸,最終促使我把目光轉向了學生群體。我隨後針對初中的學生做了一份關於家庭暴力的問卷調查,結果讓我非常震驚。數據所顯示出,不論是人數比例、暴力的傷害程度都超乎了我的想象。

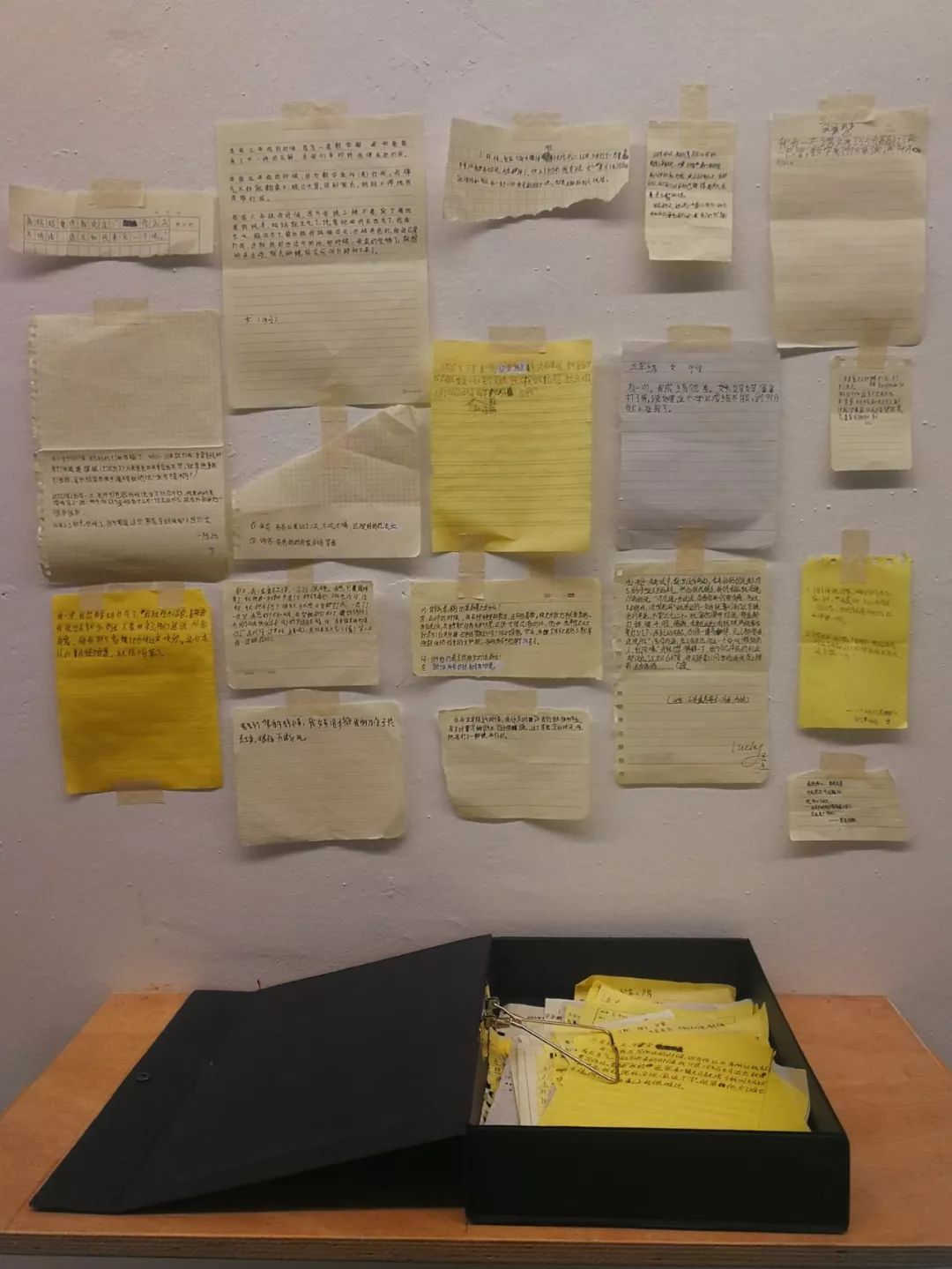

看著一張張殘缺的紙條上寫滿了每個人看似一樣實則不同的遭遇,我深刻體會到他們的痛苦和壓抑。其實,每一張紙條就是代表著每一個受苦的生命。我也明白事情並不是單純的施暴和受害的二元對立的敘事,沒有人生來就是一個暴力狂,一個暴力的人,其背後是一個暴力的家庭,再背後是一個暴力的社會,許多問題都是系統存在的癥結所導致。

我決定成立「聊社」家庭會議工作坊,是想通過傾聽、發現、分析、溝通和組織會議等方法,建立起青少年、家庭、學校及社會間的連接和溝通關係。我試圖去打開這種家庭疤結,讓雙方都能互相看見和聽見。聊社在學校以學生社團的名義進行工作。工作分為三部分:一部分是闡明我們反對家庭暴力和校園暴力的立場,建立遭受家庭暴力和校園暴力受害者的救援機制;另一部分是針對私人領域的個體對話,著重對學生的心理和情緒進行疏導和干預;還有一部分是營造互助共融的社群集體生活方式,消除個體在面臨家庭和校園暴力時的孤單感和無助感。聊社未來的工作分為三個步驟:首先,是傾聽學生的言說,讓他們獲得一種尊重和理解,進而緩解情緒和症狀。第二步,在得到學生的許可下,對其家長進行溝通和交流,為家庭會議做前期的準備工作。第三步,鼓勵學生對自己的父母做田野式的採訪、調查、梳理和分析等,重新審視自己的父母,在審視中尋找他們的主體性。

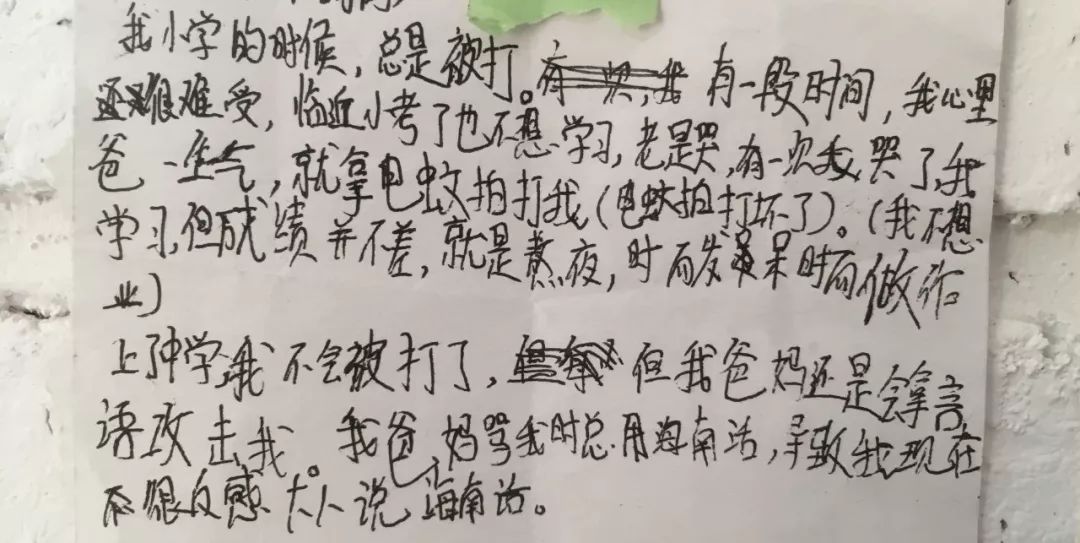

兩份調查問卷

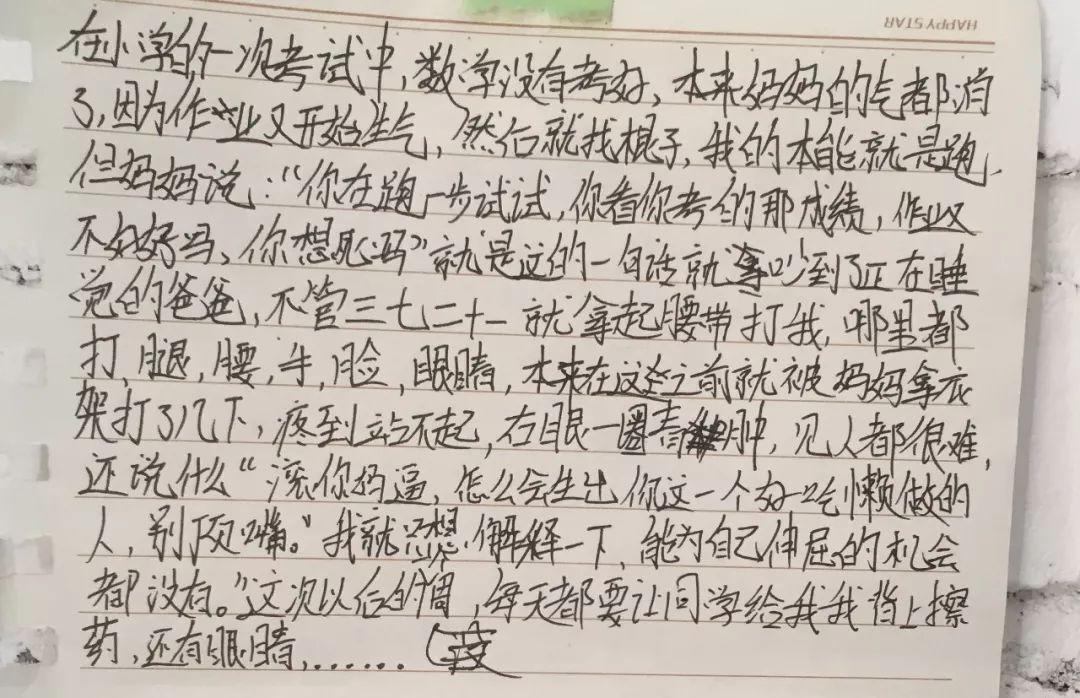

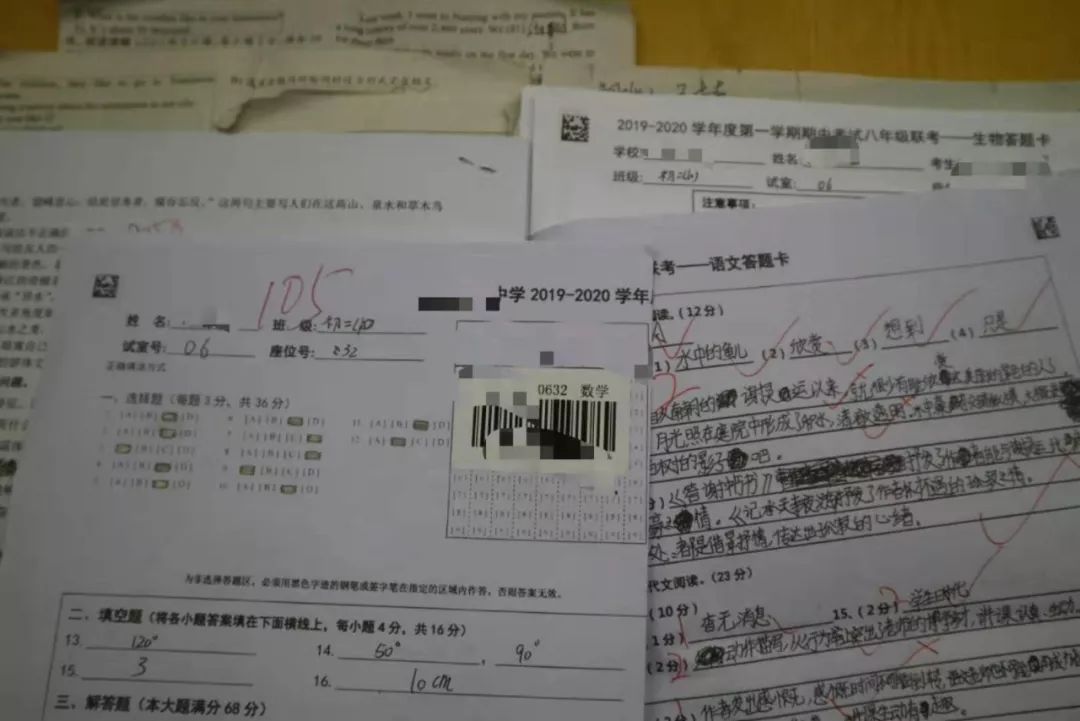

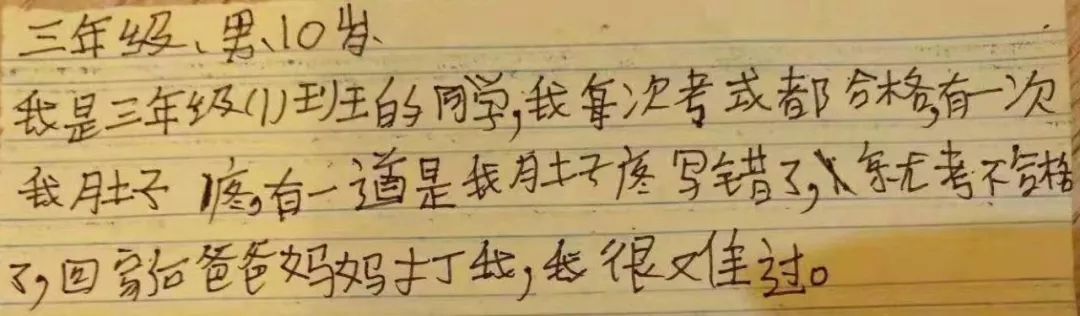

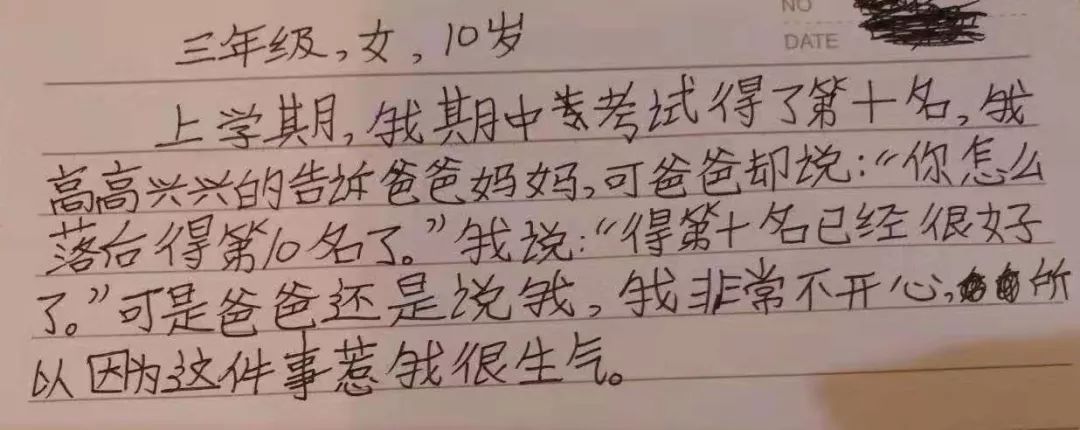

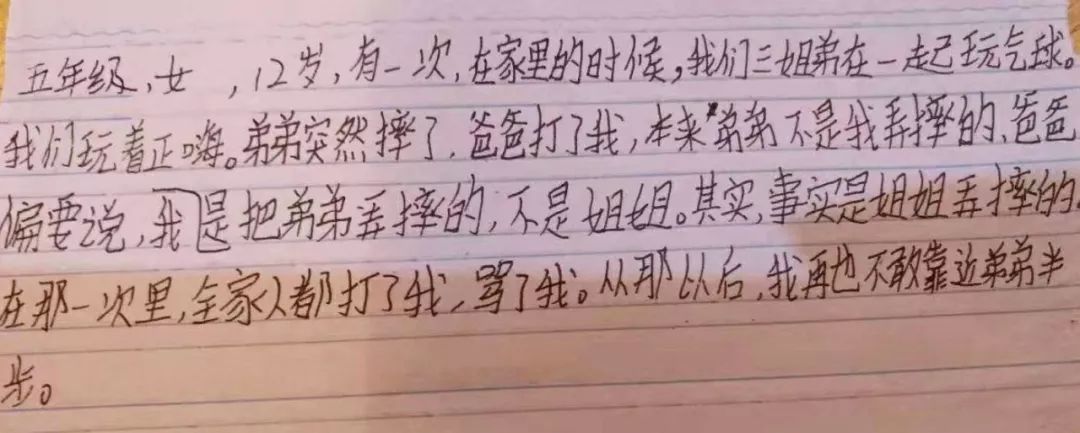

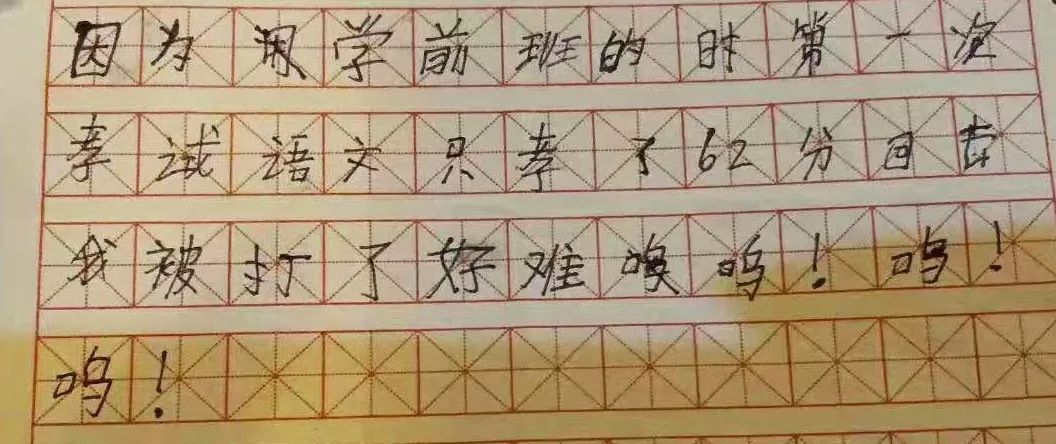

2018年,我對海口的一所中學的493名學生就是否經歷過較為嚴重的家庭暴力(包括身體暴力和精神暴力)做了一份問卷調查,數據顯示有59名學生曾經或者正在經歷了「印象深刻」的家庭暴力。我請了詩人孫老師在另一所鄉村小學也做了同樣的問卷調查,數據顯示119名小學生中,有72名曾經或者正在經歷了「印象深刻」的家庭暴力。當看到學生對自己遭遇的各樣描述,已經讓人驚愕不已。

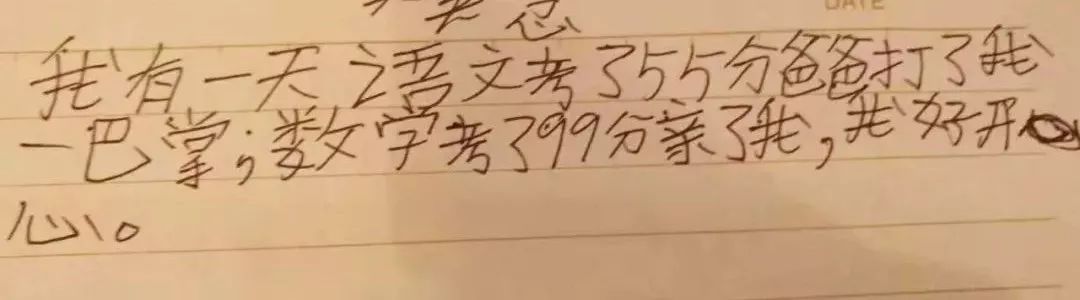

「我有一天語文考了55分,爸爸打了我一巴掌;數學考99分,親了我,我好開心。」

「我期中考試得了第10名,我高高興興的告訴爸爸媽媽,可爸爸卻說你怎麼落後到第10名了……」

「小學,爸爸要求我一定要拿100分,不然就打我罵我。」

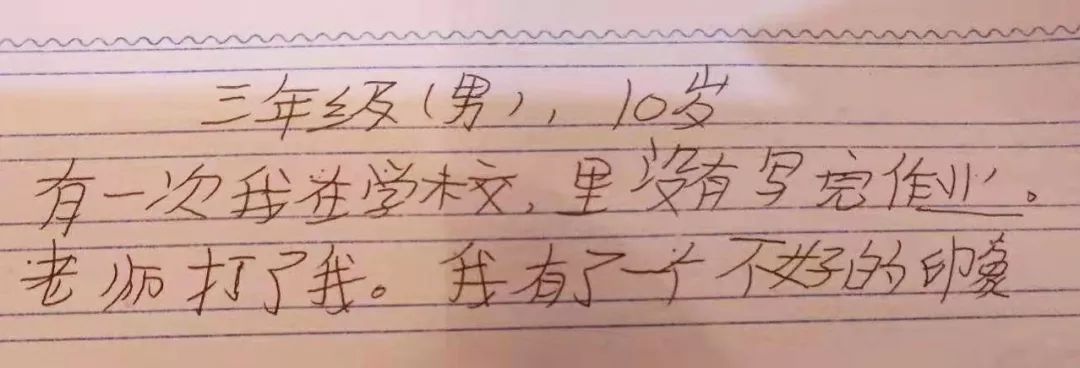

「有一次我在學校里,沒寫完作業,老師打了我」

「爸爸把我吊在樹上痛打……」

「他們經常用海南話罵我,導致我對說海南話的大人很反感……」

「我有一天晚歸,父母罰我站門口2個小時……」

「媽媽說我要是考不好不如去當妓女……」

「他們以前把我哥哥用鐵鍊鎖起來,不讓出去……」

「他們總是不相信我說的話……」

厭學、無助、疲憊、抵觸、逃避、抑鬱、暴力、自殘甚至自殺……在調查數據出來後,我對部分學生進行跟蹤回訪,結果發現情況比問卷反映的還更嚴重,有許多學生也不願意透露個人的真實情況。從問卷以及訪談的情況來看,生活於城市的青少年學生所遭受的家庭暴力並不比鄉村少;另外,他們經受的語言暴力比身體暴力的影響還要深刻和持久。身體疼痛不是造成他們精神創傷的主因,而是成人對孩子的輕視和精神壓迫。從孩子嘴裡說的話,家長總是不以為然,習慣順從自己的理解,殊不知兩者間差得有多遠。孩子認為很重要的事情,成人認為是小事,孩子犯的小錯誤,成人往往將之放大。這是一種對孩子不平等的權力壓迫及精神壓迫。

受擠壓的學生

2019年3月,中國睡眠研究會發佈了《2019中國青少年兒童睡眠指數白皮書》,報告稱在中國有超過60%的中小學生睡眠不足,其中課業多成為主要原因。課業,一是指學習課程多,二是指課外作業多。從各國中小學的課程及作息時間來看,普遍比其他國家的中小學生用於課業的時間多。

在中國大陸中小學生普遍都存在課外作業量多的問題,這個問題從我女兒身上就有發現。她現在每天都要花2-3個小時來完成家庭作業,導致自由玩耍的時間減少,睡眠也嚴重不足。對於學生睡眠不足的問題,也有一些地方政府,比如浙江、黑龍江等對中小學的作息時間做了調整(中小學上午不得早於8:00組織學生上課,小學一二年級上午上課時間不得早於8:30),但是家庭作業並沒有因此而減少,有些地方的學生在週末和暑假里,大多都進入補習班裡。不過還有一個事實就是家長的工作時間也是非常長,因此孩子上學時間與家長上班時間產生衝突。所以,導致這樣的政策推行艱難,而歐美國家應對這個問題的做法是比較靈活的,有的國家學校大多都配備了校車,有些國家把來校的時間拉長;比如澳大利亞的來校時間從7:30至9:00,有事的家長可以提前把孩子送過來。但有一個現象,雖然在國外學生的課業不多,但是華人都非常積極地把孩子送到各類補習班進行學習。有的是補習中文,有的補習藝術課程,還有的補習其他學業課程。從這些事情來看,中國人隱約有一種無法名狀的焦慮感,他們在努力追求財富、名聲和地位,讓自己獲得某種優越感。

現代科技的發展為學校和家長對學生的監管提供了便利,學生一言一行會在幾秒鐘內把事件現場發送到家長微信群里。在睡眠嚴重不足的情況下,在課堂打個盹也是要被制止和監控記錄的。每個教室里裝有攝像頭或者有記錄小組長,每天的學生課堂情況都有相關記錄。有些學校的學生宿舍施行軍事化管理,牙膏牙刷要朝一個方向擺放,床上枕頭和被子要疊得整整齊齊。學生當天寫不完作業,只能躲在被子里打開蓄電台燈繼續寫,結果第二天又被通報到家長群里。科技技術下的精細化管理方式成為壓縮學生私人空間的高壓機器。學校就像是一棟棟透明建築,使學生無法躲藏。

另外,學生離開學校回到了家裡,家長也會關閉電視電腦的網絡、沒收手機,防止孩子的一切有可能的「墮落」。家長趁孩子不在場的時候,翻閱孩子的日記和QQ聊天記錄,當然這種做法也存在於教師隊伍里。似乎學生並沒有什麼「墮落」的機會,但是沈迷遊戲、患精神和心理疾病的學生會越來越多。據2019年的報道稱中國確診患抑鬱症患者達7600萬,並呈低齡化趨勢。生活在海南的心理咨詢師蔡開宇曾向我透漏他們的估算,海口近2-3年來患心理疾病的中小學生呈爆發式增長,增幅是2017年的30%左右。

除了在運行機制方面,學生失去參與的權力,在話語表達和精神領域也是受到很大的擠壓。成人以自己的身份優勢,對學生加以預想、干涉或者輕視,這是一種更加直接的精神壓迫,並且家長往往沒有意識。卉卉和亭亭表示,父母似乎對她們說的話都不以為然或者都不相信,你試圖跟他們解釋,但是發現他們早已經有了一套自己的理解,而且又是那麼堅定。

「感覺自己就是一張白紙,任他們使勁地往裡面倒著各種墨水,把我染黑。」——眼睛濕潤的太熙說道。他說出的是人對自我主體性丟失的無奈和恐懼。

焦慮的家長

當我給「大川」的媽媽撥去家訪的電話時,她回應的第一句話的是:「大川又出什麼事了?!」

大川的母親是一位家庭主婦,丈夫做境外導遊,極少有時間回來。所以一個家庭中,就她和大川佔據著更多的空間和時間。丈夫負責掙錢,她負責持家養兒,同時要忍受夫妻長時間的分離。她與大多數的家長一樣,孩子從小到大都要陪伴和監督。由於是獨生家庭,對下一代的期望也是變得單一而珍貴,陪同兒子的每一步,都是小心翼翼。

而作為兩個女兒的父親,我幾乎每天都繃著好幾根弦:孩子會不會隨時被拐或慘遭性侵,明明知道食物不健康但還得吃,孩子雖然睡眠不足但每天都得叫她按時起床,儘管省吃儉用但卻沒有剩餘的存款,孩子喜歡的好東西沒錢買,孩子才上幼兒園就開始唱紅歌了,明明自己很累但總是休息不好……第二天起來手機又收到幾條催款的短信,接著馬上想到還有二三十年的房貸等著你——慢慢的由窒息滑向了絕望。

酸酸2019年中招考,分數達不到分數線380分(這條分數線划定了一半的初中畢業生不能上高中),這意味著她跟其他同類學生一樣,要麼馬上進入社會、要麼就讀中專、要麼高價進入私立高中。最終,她父親放棄了所有求學的選擇,此時,她正在家裡幫襯著手機維修店的生意。勇發比她運氣好一點,因為愛好美術,所以以特長生身份進入一所私立高中,但是每年要花掉三萬元的學費,這也是許許多多的家庭都不能承擔的數字。

芊芊2019年剛上初三,父親是在企業管理層工作,母親是大學教授。這樣相對良好的家庭環境,可她父親卻要提前為她規劃接下來高中的求學之路。由於分數不夠強勁,衝刺重點高中的可能非常非常渺小,所以轉過來選擇高中美術特長生這條道路。她父親神情焦慮,最後聊天結束時他道出他最後的防線:「假如這些高中都考不上,我也會花錢讓她讀個更好的私立高中的!」

未成年人與成人之間的鴻溝

學生與家長都是這個社會系統里的材料和螺絲釘,但是他們大多卻不能成為「親密戰友」。通過「聊社」的工作,使我發現未成年人和成人之間隔著一條巨大的鴻溝,對方互相無法看見和聽見。由於兩者之間存在著客觀的代際差異,兩者觀念不同,家長對孩子相處缺乏平等意識。同時,孩子也對家長失去了交流的慾望而主動關閉了心窗,由此互相形同陌路。在聊社裡邊的學生大多與家長都有溝通障礙及焦慮,說不上幾句話情緒就開始上來,力量又壓不過父母,所以只好選擇沉默和忍受。而家長也是同樣如此,交流不暢就仗著家庭權威進而對孩子進行無顧忌的情緒宣洩。彼此長久以往,這條鴻溝越拉越寬,最終走向了相反方向,走向不測的極端。

校園江湖——既是當下社會的縮影,也是未來社會的雛形

校園,鳥語花香、書聲朗朗,表面看像似風平浪靜,其實內部已經暗流涌動。

小關是一個皮膚略顯黝黑的可愛小男孩,當他知道我和他來自同一個地方時,顯得比以往更加放鬆。他同樣也是從小經歷過家庭暴力的孩子,主要施暴者是他的母親。媽媽施暴的直接起因大多都與課業有關,他每次完成不了家庭作業就會遭到打罵,小關對此產生極大的恐懼。後來,為了躲避,不敢當著媽媽的面做作業,偷偷地躲在衣櫃里,做完了才敢出來。由於家庭經濟的主要收入來自母親,因此其父親在育兒話語權方面也是顯得沉默。有一次媽媽對小關施暴,他對她罵了幾句後,抱起小關往樓頂上跑,站在陽台邊上,把小關懸在空中喊:「你乾脆是把他摔死算了,我來!」小關膽戰心驚,緊閉雙眼,不敢睜開……這次經歷,成為他永遠抹不去的記憶。當他再次去描述這次經歷時,還是顯得心有餘悸。

小關上小學三年級時,出於好奇和嚮往,加入了該校的一個「校園幫派組織」。入會有投名狀,如果有人背叛,將會受到「割手掌」的懲罰。該幫派人數不多,但是欺凌、勒索、偷盜和欺詐一樣都不能少。如果成員與別人有什麼摩擦了,他們兄弟會第一時間站出來,如果事態惡化,他們會聯合其他學校的「兄弟幫派」,在放學之前幾十個人聚集在學校門口附近。幾乎所有的校園幫派與社會幫派都有直接聯繫,如果事情實在是搞不定,就會請他們出面解決。小關5年級時,他感覺到幫派的行為越來越出格,讓他自己感覺到厭倦和害怕。當他主動提出來時,遭到了組織用刀子「划手掌」和圍毆。每天都會對他糾纏不放,讓人感到無力和害怕。最後,小關不得不繼續,直到小學畢業換了一個全新的初中環境,才徹底結束這樣的生活。

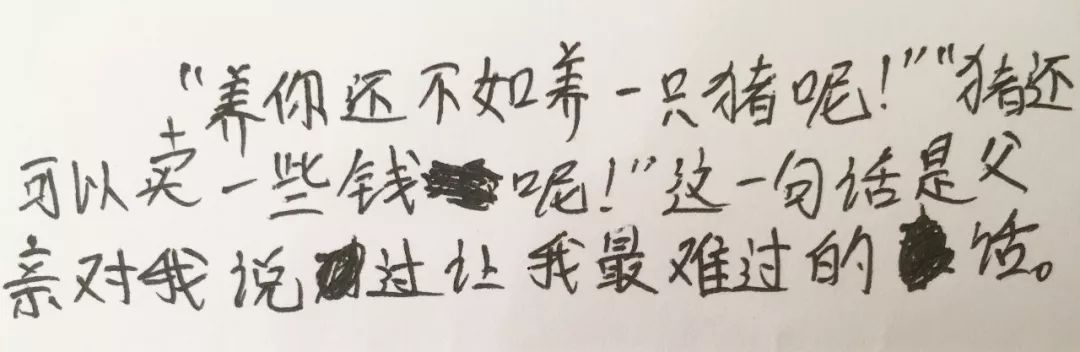

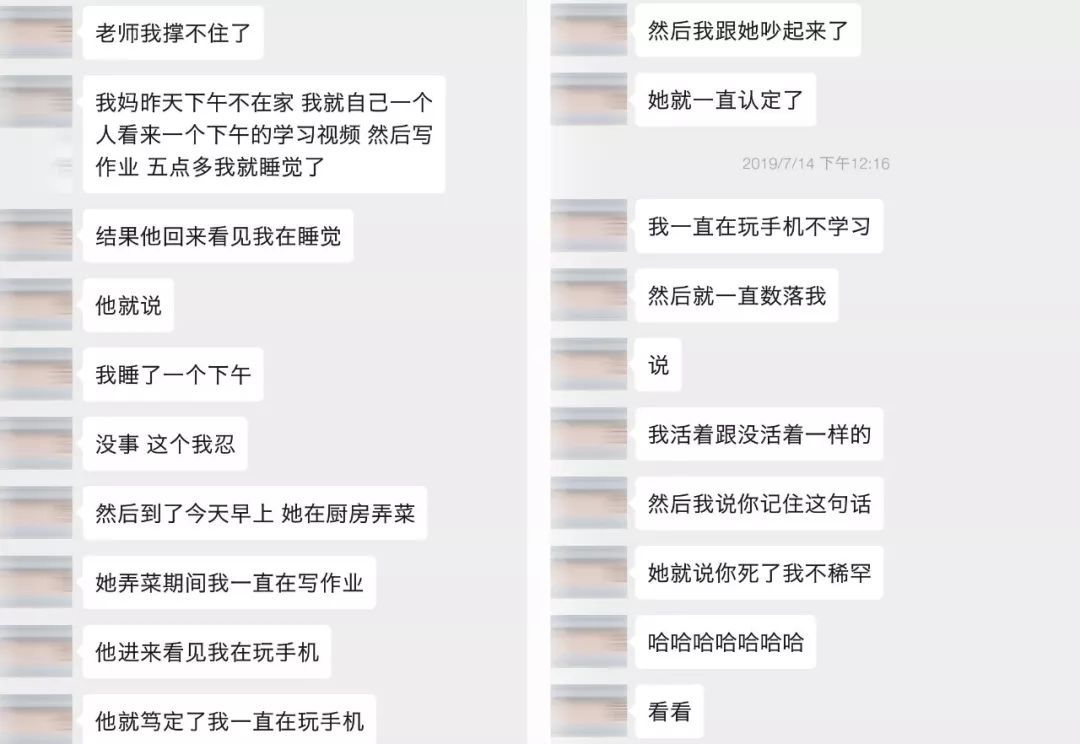

校園幫社里也有女生,不過在男生主導的幫派組織里,女生想要獲得一定的地位並不容易。在學校里已混得一定身位的寰寰2019年讀初二,左手腕留有7、8道自己划上的刀痕,最新的口子是2個月前留下的。最接近死亡的一次是她被媽媽痛罵之後,自己一個人躲在洗手間了,打了一盆水,在手腕劃開一道口子……也許是口子不夠深,血流最終凝固了。寰寰每次跟我談話,大多都是痛哭流涕,看得出來她內心非常痛苦。家庭對她的傷害,除了身體暴力,還來自母親無休止的數落和強加的臆斷。她只是看了一會手機,她就說她玩了一上午的手機;她說想跳樓她就拉著她到樓頂叫她跳下去;她學不會她就叫她不如去當妓女……在寰寰看來,身上的傷痛還可以忍受,但是母親刺心的語言和態度她無法承受,最難受的時候,她想過一死了之。

哥哥也和她一樣,從小經受父母的家暴,最嚴重的時候,被父母用鐵鍊鎖起來不准外出。時至今日,她哥哥的生活還是受到他父母所控制,跟誰交朋友,不跟誰交朋友,父母有極大的干涉力。哥哥有時候也會對她施行暴力,家庭最弱小的人成為了最受壓迫的那個人,家庭的情緒都宣洩在她的身上。她說很理解哥哥,正如她自己一樣。我問她為什麼要在校園江湖里混呢?她直言:「我要是混成了,可以隨便抓一個人來打呀!」我說:「如果是這樣的話,你不是也變成跟父母一樣了嗎?」她眼淚狂飆說:「可是我沒辦法呀!我快不行了!」

2019年,大川才15歲,但是已經長到1米75了。他說他的過往是一部血淚史,一本書都寫不完,但他並不願多說。小時候的某些經歷讓他至今不能釋懷,當他重新描述那些過程時,嘴唇乾燥,情緒低落。他的父親是一位跑境外的導遊,常年在外,從小由媽媽陪伴,父親在他的生活中是缺位的。他父親還酗酒耍酒瘋,喝個大醉回來就連媽媽和他一起毆打。

大川說:「幼兒園的3年里,父親從來沒有接送過我,我被那些同學嘲戲說我沒爸爸。」有一次,爸爸終於回來了,可沒幾天就要走,他死抱住爸爸的腿,哀求著。爸爸甩了他一巴掌,並罰他站了一個上午。大川當時3-4歲,可傷痛也深深烙入心底。當我給他的媽媽描述他這段經歷時,他媽媽非常驚訝:「我真沒想到這些事情他還能記得!」

大川說:「我覺得我不是一個好人。」

大川打小生性就正直勇敢,喜歡為人打抱不平,每次遇到同學受到不公,他都選擇挺身而出。直到有一次,他同學被另一個人欺負,他跑過去保護並與那學生對抗。第二天放學,他就被一幫人包圍,原來這是本校的一個幫派,昨天那學生就是他們的人。這次,大川受盡辱罵和威脅,平時喜歡幫助別人,當自己遇到麻煩的時候,卻無能為力。「你如果報告給老師,老師也不會太在意,最多就是叫他們的家長過來一下,然後你會再次被他們圍攻。」大川說道,表情顯得有點絕望。「但如果告訴家長,讓警察來處理呢?」我接著問。大川遲疑了一會說:「如果你找學校和警察,懲罰完了,他們還會過來找你。」其實,我當時沒有意識到他的家中是缺乏那個能給他力量的父親的。「而且他們都懂《未成年人保護法》。」大川補充道。恐懼、無力和絕望使得大川改變了他一直堅持的價值觀和品行。一個勇敢正義的男孩,在他童年的時候,由於遭遇這樣的威迫,提前改變了自己的信念,至如今他稱自己是壞人。當我聽到這個故事,心裡堵了好幾天。我們成人到底要給孩子營造一個什麼樣的教育環境呢?大川為什麼那麼絕望,那麼不信任學校和社會?然而,我也不得不承認他說的也都是現實;全國校園欺凌事件頻頻發生,這已經是不爭的事實。

小關、寰寰和大川,本來屬於互相碾壓的「校園江湖階層」,小關參與敲詐勒索毆打同學,寰寰想方設法要加入小關這樣的校園組織,正義的大川被這樣的組織逼壓而改變了價值信仰,然而他們的身上卻都是遍體鱗傷。

校園裡類似這樣的案例罄竹難書,但是如果沒有任何值得學生信任的平台和渠道,讓他們得到相應的幫助和干預,當他們的行為和觀念一步步固化,我彷彿也能窺視一個未來社會的雛形早已形成。這個未來的社會其實也是「代際傳遞」的結果,當上一代不能自覺化解,這個癥結就會傳遞給下一代。

在成人退去的互聯網角落成為了未成年人的主場

當成人都去追逐更加時髦便捷的微信、手機APP時,也逐漸退出了QQ、百度貼吧等互聯網平台,然而這些不受成人關注的互聯網平台如今已被中小學生大面積佔據,比如「黑界」 、「帝吧」等就是由這些青少年組成的。「黑界」是與「殺馬特」同一時期出現的一種以QQ群為載體的網絡類虛擬世界,由蘇藝卿最初創建。黑界成員幾乎都是未成年人,成員自由創建家族,如果人數滿員就要另立分界,有的家族群體人數有幾萬人,據網友統計黑界總人員已超過100多萬人。黑界的家族設制有總創、高管和普通成員等階級分層,平時沒事就是聊聊天,但更多時候是互相找茬對戰進行語言攻擊,這是一個充斥著極大網絡暴力的互聯網世界。

寰寰由於表現積極扣字快,被家族總創提為高管,這也成為了她在同學眼中的自信點。她們讀小學的時候也有許多同學玩黑界,雖然黑界已經在他們的生活中已成常物,但是成人卻鮮有熟曉。我也是剛從聊社那裡知道這事物的存在,不得不承認我們真的不瞭解這些未成年人群體。可是我們不走進孩子的世界,我們又怎麼能接觸和瞭解到他們的內心呢?單靠幾句道理和威權訓令能解決什麼問題嗎?

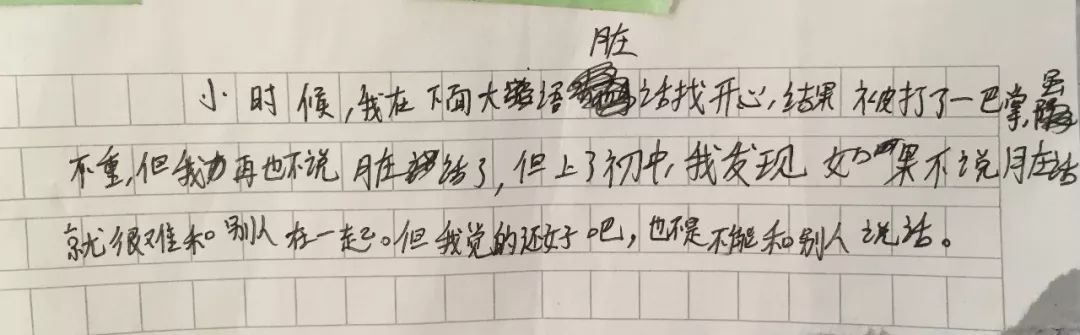

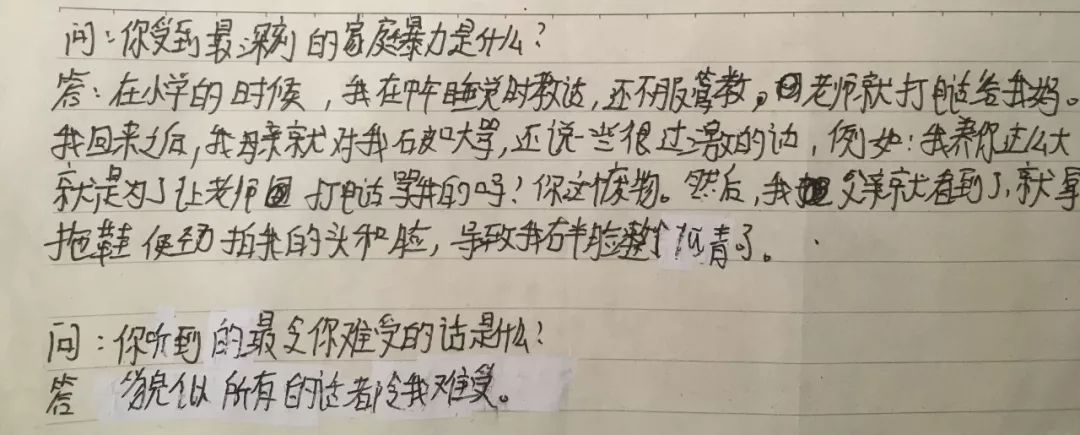

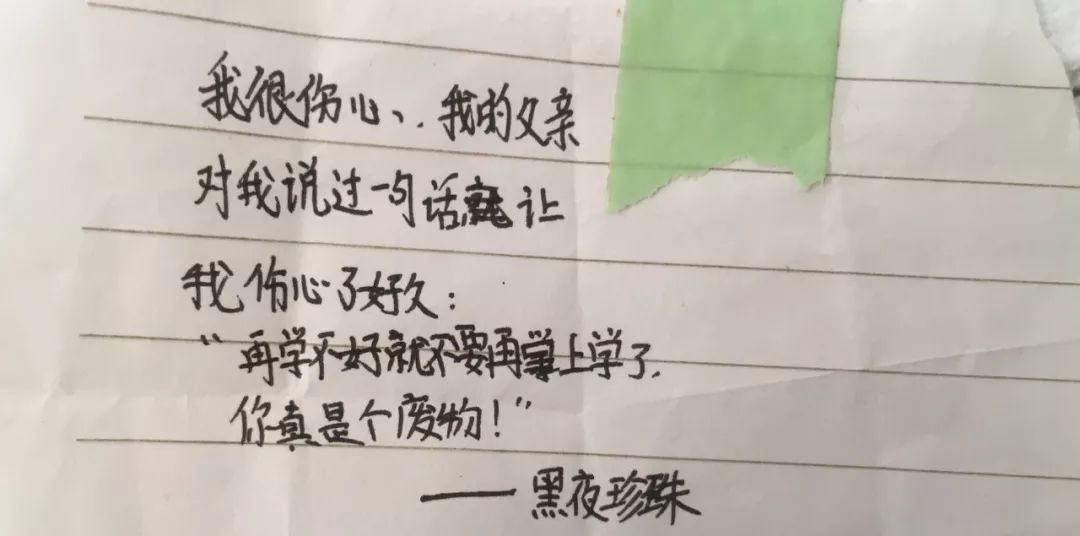

被忽視的語言暴力

語言暴力是容易被忽視的家庭暴力,由於它的傷害在身體上不留痕跡,所以往往不被看見。施暴者通過語言的方式對受害者進行情緒宣洩、侮辱、譏諷、誣陷、恐嚇、精神控制和壓迫等,其造成的創傷持久而隱蔽,不僅在受害者不易被發現,有時候也不被施暴者覺察。

小玥在課後,安靜地走到我跟前,眼裡暗含淚水,原來昨天她背不出英語單詞,被媽媽訓斥了一頓。小玥嬌瘦文靜,一看就知道是一個樸實的女生,說話音量很低,她覺得自己已經很努力了,但卻得不到媽媽的理解。寰寰幾乎每次談話,都會講到媽媽對她的語言暴力。而曉輝的經歷則是因為自己買了一本《時間簡史》就被媽媽責怪嘮叨他一個半小時。

在針對鄉村小學的調查問卷中,經受語言暴力的比例要比經受身體暴力的比例還大;而在中學的調查中,經受語言暴力的比例和經受身體暴力的比例接近1:1。

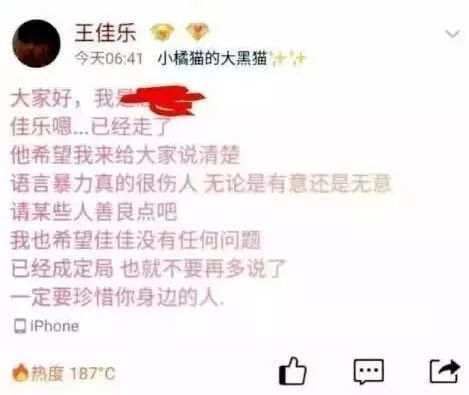

2019年10月,四川省一位14歲的初中生跳樓身亡,其向世人遺言「語言暴力真的很傷人,無論是有意還是無意。」2019年10月,韓國年僅25歲的藝人崔雪莉在公寓內自縊身亡,生前曾在遭遇過嚴重的網絡語言暴力。她曾因曬出不穿胸衣的生活照以及與爭議歌手戀愛等等,被不少網友對她嘲諷譏罵。值得一說的是,我一直以為我們6兄妹每個人都是在父親的家暴中長大的,但三妹卻給出了不同的答案。她認為對她傷害最大的並非是父親的身體暴力,而是母親對她的語言暴力。這個多少讓我有點意外,同時也感受到語言對人的精神和心理產生極大的傷害,甚至超過了身體暴力。

從眾多的案例分析來看,並非是所有的身體暴力傷害都大,但是所有的語言暴力基本都是讓人受傷,因為語言暴力夾雜的是侮辱、諷刺、否定、誣陷和精神壓迫等等。如果孩子確實是做了出格的事情,當他意識到自己的錯誤時,他心裡就接受對他的「體罰家暴」。但是,如果事情本事沒什麼出格或界線不清甚至是被誤解的,那這種家暴不論是身體暴力還是語言暴力的都會讓人受到極大的傷害。

日常生活中的話語平權

小哲和大川一樣,自己遇到事情,不願意告知家長。班裡有一位同學對小哲進行多次的語言攻擊,他最後忍無可忍,放學後他把對方打進了醫院。我問他當時有沒有想過求助家長和班主任,他直言:「他們不會當回事的,他們會認為是小孩子的小事。」

在聊社的案例中發現,學生完全已經失去話語權,在家庭和學校里沒有表達真實的空間。家長和老師往往對學生做出心裡預設,聽不進去孩子的真實聲音,更沒有相關訴求的回應。類似小哲、曉輝與家長這種相互的溝通障礙,在現實中是普遍存在的。

面對這個問題,我提出了人與人交往中的日常話語平權原則,不僅嘗試在聊社學生群體里推行,同時也嘗試在家庭會議中推進。日常話語平權原則強調人與人在日常談話中各方發言主體擁有平等的話語權(說話權)。各方不論身份差異及言論對錯,皆有權表達自己的言論。話語平權不僅要尊重對方的言論自由,還要保障雙方同等的發言機會或發言時長,如「羅伯特議事規則」里對於個人發言時長的規定。

擁有權力、社會資源、財富、地位、身份、身體及學識等優勢的人,在等級關係中成為具有話語優勢的強語者;反之則成為弱語者。社會權力擴張到日常生活,作用於私人生活領域,使得日常話語也產生了話語權的等級關係。話語平權不僅要約束強語者越權的話語,也要關照弱語者的話語權,對弱語者予以話語正義,允以他更多的話語機會。話語平權的目的並不是削弱強語者的權利,而是呼籲他們去聆聽弱語者的聲音。

這條路我能走多遠?

聊社到今天為止,只聯繫了二位家長,只約見了其中一個。工作很艱難,但也是必不可少的,這是工作最重要的也是最終的環節。必須得到每一位學生的同意才能與家長見面,這是家庭會議的第一原則。這樣做既是對學生的尊重,也是工作的必要程序。只有當學生願意把內心打開給家長,才證明他已做好了心理上的準備,我們的工作才可以進入到家庭中。我活了三十多歲才重新面對和梳理審視我的父親,而這些孩子才十三四歲,如此單薄的身體要去應對如此龐大複雜的問題,可以想象這是多麼艱巨。我是到了高一才給我父親寫第一封家書,我與父親之間一直存在巨大的隔閡,直到遇到了「一個人的社會」項目這個契機,才開始回頭面對、梳理和審視他的人生。這既是對他的審視,也是對我自己的審視,其實我才是自己真正需要面對的人,我的自卑、恐懼和怯懦,這些寄生的膿包需要我去重新挑破。我要一步步地跨越內心障礙,為了那個最終想獲得的遼闊、明晰和自由。 (注明:文章所出現的人名均為化名)

文 / 唐浩多 / 2019年12月

_________________________________________________________________________________

一個人的社會 | 第一期展覽

時間:2019年6月23日-7月22日

地點:廣州市番禺區新造鎮海傍路4號 新造當代藝術中心

藝術家:

寧靜 x 余秋呈

劉鐵民 x 陳巧真

滿宇 x 徐坦

李珂 x 徐然 姚鶴立

山河 x 徐琳瑜

梁廣年 x 喻旭東

劉超 x 劉偉偉

石炳煌 x 謝劍波

李莉君 x 東啓

唐昌旺 x 唐浩多

出品人:藍海騏

項目發起人:李一凡、徐雅珺、劉洋、滿宇

策展人:滿宇

策展助理:翁欣欣

展覽執行:李樂

_________________________________________________________________________________

主辦:

協辦:

鳴謝:

_________________________________________________________________________________

【一個人的社會】藝術計劃

此次藝術項⽬以精神分析的理論與實踐為理念參考,邀請藝術家與精神分析家一同針對社會中的不同個體進行⽥野研究與實踐工作,通過一系列的會談、討論班、協同創作、展覽等活動對社會中的「⼈」之精神狀況展開理解、對話、認知和行動。這個項⽬的初衷是為了在當下的社會語境中,嘗試重新指認⾏動的主體。

沒有人例外,我們生活在一個共同的語境中,但由於遭遇的偶然性,每個人有著自己的上下文。《一個人的社會》將具體的個人作為工作的第一現場,藝術家處在一個無知的位置上:自身的歷史、家庭與社會關係將得到重述。作為一個持續項目,我們期待通過不同階段的工作積累,圍繞著主體的現實,在不經意的日常行為中和無處不在的權力話語這一緯度上,呈現個體特殊的主體邏輯與社會現場之間複雜的張力關係。在這樣的工作中,我們能夠更為清晰的看到那些瑣碎或者嚴謹的觀念、日常或者異常的行為、那些所謂高級或者低級的審美趣味與個人遭遇之間的關係。那些各式各樣的意識形態神話即便是在日常的層面也需要被權力的幻象結構所支撐。

我們期望藝術家的工作遵從「從現場到現場」的原則,因此項目的完成會根據自身要求以不同的方式結束。這裡的現場到現場,強調的是藝術家始終在秩序的生產環節中工作,而展覽只是對整體工作的一個階段性呈現與交流。《一個人的社會》第一期曾於2019年6月23日在廣州新造當代藝術中心展出,由十位藝術家與他們的合作者共同參與;目前新一期的十二位藝術家正在進行田野工作,第二期展覽將於2021年8月在香港展出,由亞洲民眾戲劇節協會主辦,香港藝術發展局資助。

此項目由李一凡、滿宇和兩位精神分析家劉洋、徐雅珺共同發起。第一期的策展人為滿宇,正在進行之第二期的策展人是劉南茜。我們期待持續的工作可以將對主體的重新認識帶入我們未來的常識,以面對個體在社會實踐中所遭遇的內外困境。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…