成立於疫情時代的搖椅人類學專欄,相信民族誌值得被認真對待。 Matters 和 Medium同步連載,舊文持續搬遷中。 Medium網址:https://allaboutanthropology.medium.com/

先收起你的同情:讀Cassandra Hartblay《我從不孤單》

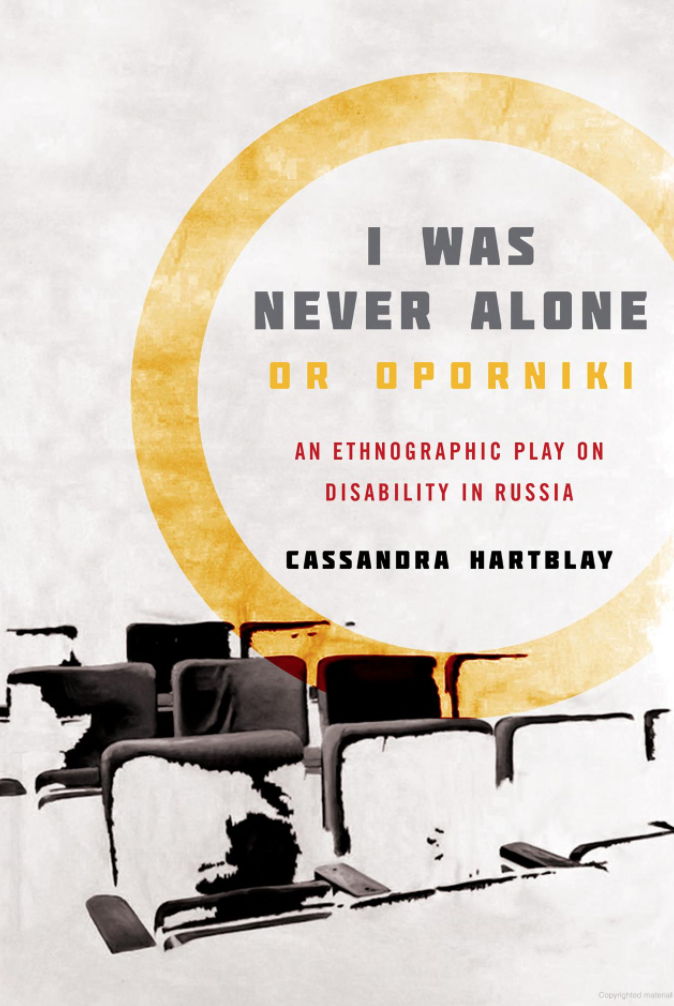

Cassandra Hartblay, 2020, I Was Never Alone, or Oporniki: An Ethnographic Play on Disability in Russia. University of Toronto Press.

坦白說,我對實驗性民族誌一向沒有太多信心。有些學者的風格獨具,對非母語讀者而言常常是悲劇。因此,在翻開Cassandra Hartblay的「民族誌劇本」《我從不孤單》之前,我內心有著不少懷疑。

但Hartblay成功扭轉了我的偏見。

《我從不孤單》一書包含了同名舞台劇的完整劇本、幾幀演出照片、附錄以及一篇名為〈脆弱性的儀式〉的長文。Hartblay的文字靈動、對方法論的反思敏銳而精采,更因為劇本的文體形式,讓我感覺自己真的「看見」了這群人的生命樣貌。原來民族誌可以這樣玩──這是我遲鈍的感想。

《我從不孤單》的場景設定在2010年代、俄國西北部的一座省城。Hartblay的研究對象是被稱為「opornyi」、年齡介於三十到四十幾歲之間的障礙人士。在俄語裡,opornyi指的是肢體障礙者,但不包括智力、視聽、語言、精神與其他身心障礙。她綜合多年來的田野工作,在生命史訪談的基礎上塑造出六個立體的角色,他們分別是Vera、Vakas、Alina、Sergei、Rudak與Anya。每個角色有專屬自己的一幕,幕與幕之間除了時空背景相同之外各自獨立。

在劇中,我們看到了三十來歲、面容姣好的Vera因為年輕時一場車禍,從此腰部以下癱瘓,必須仰賴輪椅行動;因為兒時車禍腦部受損,咬字緩慢、步履蹣跚的年輕男人Vakas;腦性麻痺,手部肌肉失靈的Alina;同樣因為腦性麻痺,舉步維艱的男人Sergei;因為脊椎受傷,必須以輪椅代步的四十歲男人Rudak;還有肌肉失調、生活無法自理的Anya。

以上摘要,可能是這些肢體障礙者最常被認識的方式。然而,抵抗這樣輕便的、充滿健全主義偏見的標籤,正是Hartblay編導《我從不孤單》的初衷。在書末的反思裡,Hartblay指出她想要透過劇本的形式,走出醫療人類學中「受苦主體」的窠臼,並藉由人類學對文化特殊性的關注,鬆動障礙研究與權益運動中的普遍性訴求,當中也包括對「障礙」範疇的預設。

《我從不孤單》想要呈現的是肢體障礙──或者說更特定的opornyi──作為脆弱性的展演。更重要的是,這種展演有一種獨特的能力,可以孕育出社會連帶。事實上,opornyi是一個形容詞,它的字面意義是「支持」,但也可以被引申為扶持者、把東西聚攏的人、力量的根基,或是支撐結構的人。換句話說,透過這齣戲,Hartblay希望能夠傳達關係性的障礙概念。

於是,我們看到Vera向觀眾道來她的學習歷程時,不時被丈夫與年幼女兒打來的電話打斷;Vakas是一位詩人,他向觀眾分享他的創作,他艱難的咬字與斷句,讓整段獨白詩意盎然;Alina和照顧者母親針對蘇聯歷史有了一場友善但尖銳的辯論;Sergei在電腦前工作,以影片剪接和圖像設計維生;Rudak是地方上的紅人,知名樂團的主唱與吉他手;Anya則是一位專業的心理師與社工。身兼劇作家與人類學家的Hartblay把舞台空間留給主角們,他們用不同的節奏與姿態訴說自己的生活,也涵蓋了對障礙經驗與國家福利政策的看法。

這些故事並不是為了成為任何人的勵志故事,而是為了讓讀者看到opornyi的生命與障礙共生的不同面向。每位在舞台上侃侃而談的人物,背後都隱藏著一套龐大的支持網絡,這些主要照護者偶爾直接現身,但更常藉由電話或畫外音參與演出。當Alina的母親提到她小時候常常被獨自鎖在家,Alina馬上糾正她:「你講錯了,我從不孤單。我一直都有很多人在身邊,一直都有很多人。」

《我從不孤單》希望讀者把障礙還原為一種單純的差異,而非缺陷或匱乏。這種差異讓人與人之間有所不同,但就跟其他的差異一樣,它並不壟斷一個人的全部,還創造出了社會關係的其他可能。Hartblay鬆動了「障礙」與「同情」之間太過快速又簡單的連結。在同情之前,我們可以先好好認識一個人,認識他的家人、友伴甚至看護,他日常生活中所經歷的互賴、信任、親密、愛與麻煩。障礙的存在並不是為了向「正常人」傳達些什麼,它本就是如此。

Hartblay認為,展演與民族誌有著很類似的質地,它們都是「儀式性的脆弱性」。之所以是儀式性,因為它們都是一套特定的社會互動方式;之所以脆弱,因為人們在參與/觀看一齣舞台劇或是閱讀一本民族誌時,同時向陌生與未知敞開。展演民族誌讓我們以不尋常的方式袒露自身的脆弱,就像opornyi一樣,我們不同,時而脆弱,但我們從不孤單。

其實,多說無益。Hartblay 已經講得很清楚了:表演可以做到文本所不能做的。讓我們一起欣賞舞台版本的《我從不孤單》吧。

→https://iwasneveralone.org/watch-performances/

Cassandra Hartblay在北卡羅萊納大學教堂山分校(University of North Carolina at Chapel Hill)取得人類學博士,現任多倫多大學(University of Toronto)人類學系助理教授及國際障礙研究中心(Centre for Global Disability Studies)主任。她的研究包括醫療人類學、障礙研究、性別、社會福利政策、劇場展演與後社會主義國家(特別是俄羅斯)。

關鍵字:障礙研究、照護、展演民族誌、劇場、俄羅斯

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…