撿拾散落一地的文字與心。

淒美時代的眼淚---《四郎探親》聽後感

心血來潮去翻了表坊的《那一夜,我們說相聲》,其實心裡面最愛的還是《這一夜,我們說相聲》,小時候的錄音帶常常反覆聽就是一個下午,昨天聽著入睡,今天下午也邊做事邊放著,晚上騎車回家時,聽到了《四郎探親》這個段子,一時感觸良多。

我父親就像劇中的嚴父,不過他沒在家鄉娶妻生子,因為那時他才八歲,以被過繼給國外親戚的名義,搭船到香港找我爺爺,在香港待了半年左右,再來到台灣,之後就落地生根。

我爺爺在文革前就被國民黨送出國,又從香港到了南美洲去辦僑報,留下我奶奶在家鄉,因為我們老家是地主,所以她被批鬥,被關在村裡的土牢,我爸七歲就開始幫我奶奶送牢飯。開放後奶奶雖然也有被接到南美洲,但我想她心裡仍是恨爺爺的,身心靈的折磨和苦痛,她一個婦道人家怎麼扛得住呢,不過扛不住也扛了下來,爺爺對她是憐惜還是虧欠呢?我不知道,我只知道我從沒有看過他們笑。

爺爺奶奶後來都落葉歸根,過身後送回家鄉。小學時我跟著父親回去奔奶奶的喪,認識了二伯的兒子女兒,也就是我的堂哥堂姐,也就那麼一面,至今我們也沒再見,那畢竟是原本就只存在於認知裡的名字,雖然覺得感嘆,但也沒那麼遺憾,但父親跟他的二哥二嫂、其他親親戚就不一樣了,他們一起生活過好幾年,抬頭不見低頭見,是真實的存在彼此的記憶裡的,那樣的生離死別,可能連埋怨的對象都不能言說,我很難想像。

對老家的印象是一個很純樸的小村,在村中央有一個魚塘,傍晚的時候幾乎全村的人都坐在魚塘邊的廣場上吃飯,一人一個不鏽鋼碗,菜的味道我記不得了,但我記得空氣很好,大家的表情都很閒適,他們看我們的眼光充滿了敬畏和好奇,而我和哥哥們則不知該如何回應。

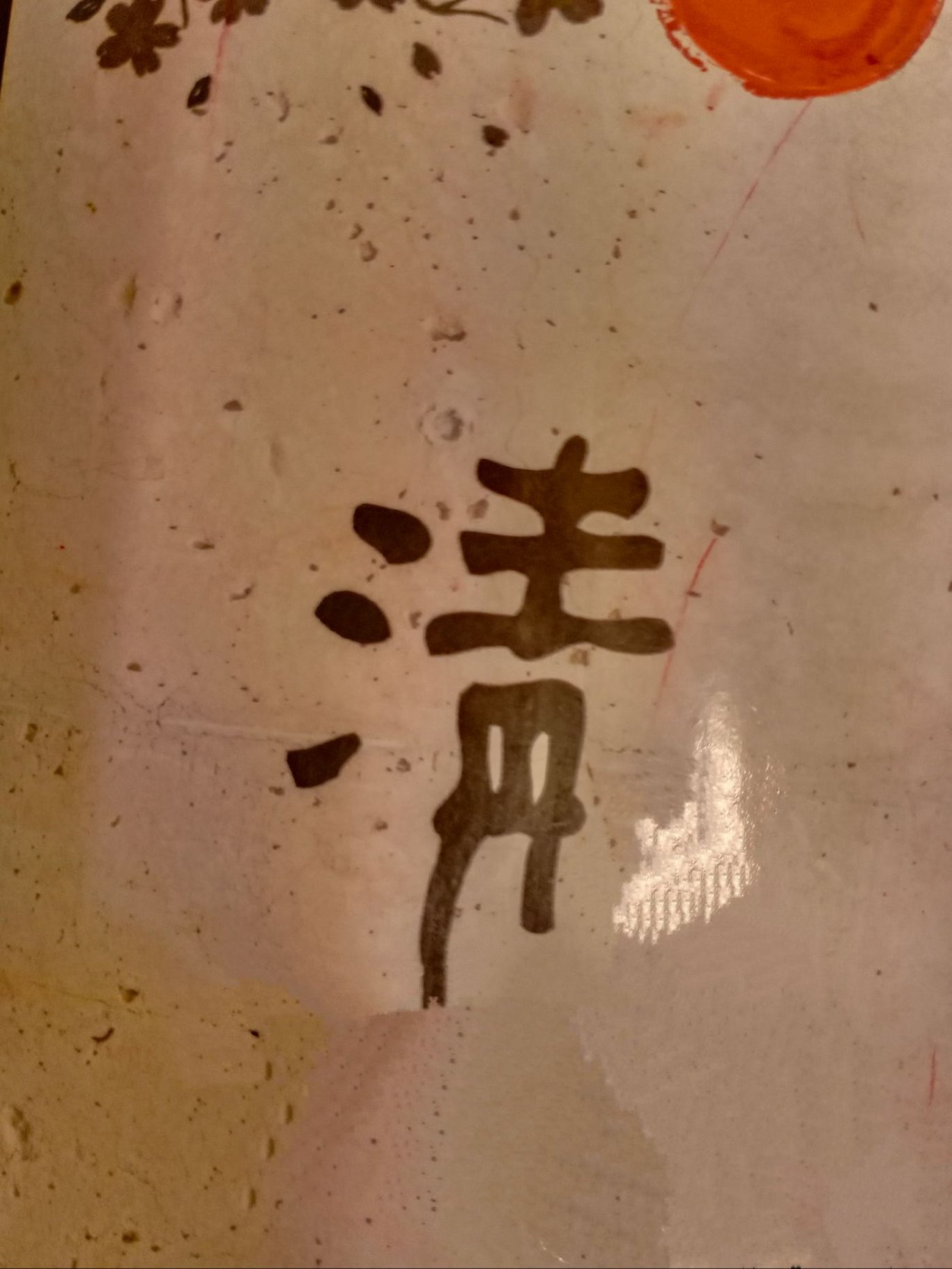

奔喪的細節記不清了,只記得臨走前一天,父親站在老家的一進門框前,抬著頭,一邊看著門楣,一邊解下胸前別著的麻布,那進門楣上有光灑落在父親的臉上,照著才十多歲的我不明白的表情。後來聽了《四郎探親》,才想那或許也是所謂的淒美吧。

卅多年前的作品,即使現在聽來仍然不落俗套,每每捧腹大笑,但經過了歲月,現在的哏已不是單純的笑了,還多了許多時代的眼淚啊。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…