SOASian × UNNCer × 湖南人

南楚与星丛

翻了翻湖南地图,一个晚上就过去了。

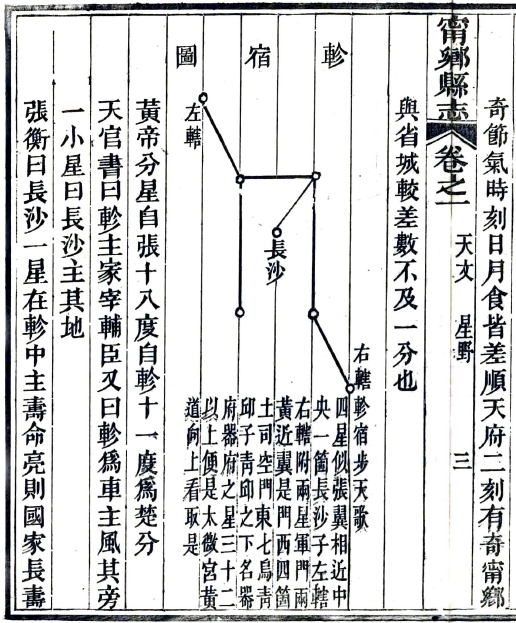

很早之前,地理老师就在课上讲,湖南的行政边界像一个老人头,湘西是额头,岳阳是后脑勺,衡阳以下是脖子;要是看湖南的地形图,则像一只撮箕,南岭和罗霄山脉分别隔开广东和江西,西部的雪峰山和武陵山脉则是云贵高原的东缘,只留北部最为低平,引湘资沅澧四水注入洞庭。比较确凿的知识在课堂上传授,然后被考卷上的空格一遍遍唤起,然而摊开地图细看,会发现未曾提及的东西要多得多。我的家乡宁乡在湖南中部,名字寓意“乡土安宁”,宁乡往西便有安化、新化、怀化,取意“归安德化”、“新近归化”和“怀柔归化”,再往西则出现非汉语地名如吉首、古丈,汉语地名如永顺、保靖。以此为例,可见湘中到湘西汉人政权和文化伸展的印迹非常明显,湘中到湘南亦是如此。更有趣的是,湘中那些延续下来的名称则常常和星星相关,比如,长沙是长沙星所在地,娄底是娄星和氐星的交界处,衡山的衡源自軫星示意平衡。可是,这些古代天文学和课堂知识相去甚远,星占和斗数等学问则被现代知识挤到一边,严重者只能顶着方技和迷信的帽子遭人冷眼,原本有明确含义的地名也就成了一个代号而已。

不过,这些星辰的地位本不至于如此。星汉北斗,在夜间指示方位,斗转星移,历代王朝赖以观象授时、调整历法、占卜吉凶。清朝的《宁乡县志》总是以星辰开篇,确定宁乡县城的相对位置。到了民国三十年修县志,尽管已经有了精确的测算,也不过是把现代图表安排到“星气篇”之前而已。传统是顽固的,时过境迁,某种文类的书写和思想可能还是如星辰一样复现在夜空之中。再者,南楚之地自古以来信鬼好巫,关于星象的学问在这里有了神秘感和仪式性,催生一众信仰传统也是意料之中,南岳有自己的佛道正统,梅山和湘西也有独特的法脉师承。而在文人笔下,星辰的面貌又不相同,“星分翼轸,地接衡庐”不只是单纯确定方位而已。琴歌《阳关三叠》以《送元二使安西》为主干,三叹与友人的别离,只有两句直言距离之远,一为“思君十二时辰、参商各一垠”,再为“楚天湘水隔远滨、期早托鸿鳞”——参宿在西,商宿在东,二者此升彼降,而楚天湘水正是我的来处。

让我没想到的是,参宿从纸头进入了梦乡。我站在一片荒原之上,目力所及就是地平线,地平线上夜空是深沉的紫蓝色,巨大的木星占据了夜空的左半边,这颗气体巨行星的表面翻腾不止如飓风过境,而夜空的右半边悬着三颗星星,排成一线,线的左下角和右下角各有一颗,但亮度远不及上面的三颗。我马上问自己,这是什么星座,脑袋里马上响起答案,“这是猎户座”。这时,旁边一个人突然给我开口说法语,问我在看什么。我回答:“J'ai vu des étoiles ”(我看到了星星)。这个人随即看向那三颗星。我马上开口纠正自己:“Non, ce ne sont pas des étoiles. C'est une constellation” (不,那些不是星星。这是个星丛)。从梦中醒来,我马上查猎户座的样子,这三颗连排的星星正巧是猎户的腰带,下方两颗则是猎户的双脚。奇怪的是,我并没有仔细看星座的习惯,根本不知道所谓的“猎户座”长什么样子。多查会儿资料才知道,“猎户座”这个形象是舶来品,在中国叫做“参宿”,“参”即“叁”,指的就是那三颗连成一线的星星。跟“参”相对的“商”则主要组成了天蝎座,正巧梦中站在荒原上的我生在天蝎。

一系列的巧合让我讶异、惊喜,可是,我为什么要强调“constellation”呢?梦里看到的确实应该描述成“constellation”,因为那些星辰并不是零散地出现,而是在体系中存在,相对位置明确。实际上这些星辰的恒星本体有大有小,离我们有远有近,只不过在天幕之上它们被压成了二维,只剩下了平面上的相对位置而已。人们只不过是选取特定的星星,然后用特定的方式勾连起来,好让看的人联想和想象。如果是将星星两两相连呢?星座/星宿的图案就会消失,取而代之的是形态各异的网。那如果将星辰从二维平面恢复到三维空间,再将他们两两相连呢?这并不是在玩想象力的游戏,也不是在复习排列组合的计算方法,而是因为从星辰想开去的图景,给我们提供了理解社会和历史的模型,是Max Weber定义下的“constellation”。Max Weber用 “constellation”来指一种社会、历史环境,各种角色怀着自己的意愿和主张投身其中,互相碰撞、结合,而正是这个环境中的因素足够多样、充分、活跃,所以这个环境是独一无二的,是不可复制的。在“constellation”这个系统当中,各个要素相互关联,从而影响系统的最终呈现,在这里,时间序列上先后出现的两个要素不是一因一果,系统和某个要素强相关也不等同于一因一果。于是,在拒绝了两种逻辑谬误之后,“constellation”最终是非线性的、甚至是非因果的。我并不清楚这个思路里藏了多少Walter Benjamin和Theodor Adorno,顺着这个思路走下去,可以通向Louis Althusser的结构主义,还可以通向Bruno Latour的行动者网络(Actor-network theory,ANT)。

我所认为的巧合,也许早就在“constellation”中相互关联,只是一直以来隐而不现,而当时机合适,就会浮出水面。有关故乡的一切,可能早就潜藏在“constellation”里,只消一个契机,或许是一种纹路,或一段声响,或一股味道,或一个手势,就能让参商二星宿交相辉映,楚天湘水重新相接。历史的碎片和回忆的点滴也不会消失,而是自成宇宙,在看不到的地方结成“constellation”,一旦望远镜倍数得当,就可能汹涌而来。但是,“constellation”并不会由个人独占、独享,它向个体之外的广阔世界伸展,找寻和他人适宜的对接点,让多个游移的“constellation”组合成一个,也可能让原本结合的“constellation”逐渐分离。

梦醒之后的当天,我收到了老师Stefenia的邮件,说学校召她回去上课,已经到了伦敦,如果有时间,不妨出来喝杯咖啡。我兴奋不已,便约在Russell Square见面。她听说我的论文进度之后,不断向我介绍着自己的经验,又在适当的时候提醒我一些注意事项。借着她在学界的“constellation”,我有了联系关注湖南道教学者的底气,并得赠“a fellow pilgrim on the dusty roads of Hunan”的“头衔”。梦醒之后数天,曾经一起翻译过文章的网友Maggy伦敦见面了。说来这位网友其实是八年前毕业的学姐,半个湖南人,现居深圳,兴趣和工作都在环境保护。我们聊起湖南和学校在我们生活经历中的角色,又聊伦敦大大小小的社区花园(community garden)和运河边育雏的白骨顶鸡和紫水鸡。再过了几天,朋友夏一凡邀我录了播客,同样,湖南是我们聊的主题,相谈甚好……

于是乎,在我的“constellation”中,湖南已然是一个明亮的节点了。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…