寫作者

楠溪江回忆

去年的这个时候,在楠溪江边,参加一场音乐节,安溥是最后出场的嘉宾。动车票上显示到站地点叫作“岩头”,在温州,我之前从来没有听说过的地方。下车之后,我看到一片废墟,应该是一座楼被推倒了,不知道准备建造什么新的建筑。那时我心里没有倒塌的预感,有些凄惶,心想这不过冬季惯常的严寒感罢了。我和南野在火车站边,匆匆吃了一碗鱼饼米线,就打了一辆车去音乐节场地附近的民宿。

司机和我们说前几年都来了哪些哪些大明星,2020年这个跨年的阵容不太行,他感觉来参加的观众都少了。

我转头去看窗外,心想安溥也许会唱《Love, New Year.》,歌里讲述的就是一个跨年时刻。她沉沉地唱:“我们的理想国……”

1

这场演出是安溥在六年后,第一次重新返回大陆演出。

我在一则文字报道里看到有人冲突爆发的现场,歌手站在台上说,我们不要因为旗子而分裂,今晚只有音乐,没有政治。我无法保证上一段话的全部真实性。这件事件好像已经没有办法完全复盘。歌手知道全部的经过。但她也已无法开口说这件事。

2018年,在杭州的一场活动,歌手受邀参加,乐迷们激动地团聚在一次。但主办方规定了,不能唱歌,只能讲话。于是她聊了歌词创作。现场有人在主动地发放手幅,上面印上了歌手在电子信里最爱用的落款,“与你握手”。人们站在台下,被铁栏杆圈住,举起手幅。

这次音乐节,有人也是从很远的地方特意来到这个名不见经传的小镇。在歌手登场前,带了吉他来的乐迷开始弹琴,人们在还沾着水汽的草地上唱起来,“你眷恋的,都已离去”。

2

在楠溪江,等待歌手出场的时候,我看到现场有人扛着旗子走来走去。

有各种图案的。有人举着旗帜写了“都给我跳起来,你们是来罚站的吗?”的旗子一直在前排招摇。有一面繁体字的旗帜,上面写着“世界可能不会变好,但你会”。

还有一面红色的旗子,上面只有两个黑色的字:“自由”。

在这场演出之前,网络上依然有举报的声音。我觉得自己无法真正放松。一个因为旗帜而遭遇封禁的歌手在这个地区首次复出的演出,旗帜又会成为一个无法控制自己表达意义的符号吗?

我观察着,在音乐节现场挥舞着旗帜的人,好像换了好几轮,在人群的中心有一个接棒的过程。在音乐里,举旗的人沉醉地挥舞。可一面旗子究竟意味着什么。当一个人举起“自由”的旗帜,是说明我们珍视它如阳光空气,还是一遍遍舞动着强调我们的失去?又想到,如果每个人看到这个词所认识、接收、理解的信息都不一样,我们又怎么能够在握手之后,知道我们是走在同一条道路上?

Apple Music 中国区听不到《玫瑰色的你》这首歌,“你手里没有魔笛,只有一支破旧的大旗”。

终于,她要唱歌了,在弹第一首歌的前奏时,她对着话筒说,这首歌献给台湾的聂永志和今晚的彩虹旗。

人群中爆发出一阵响声。

3

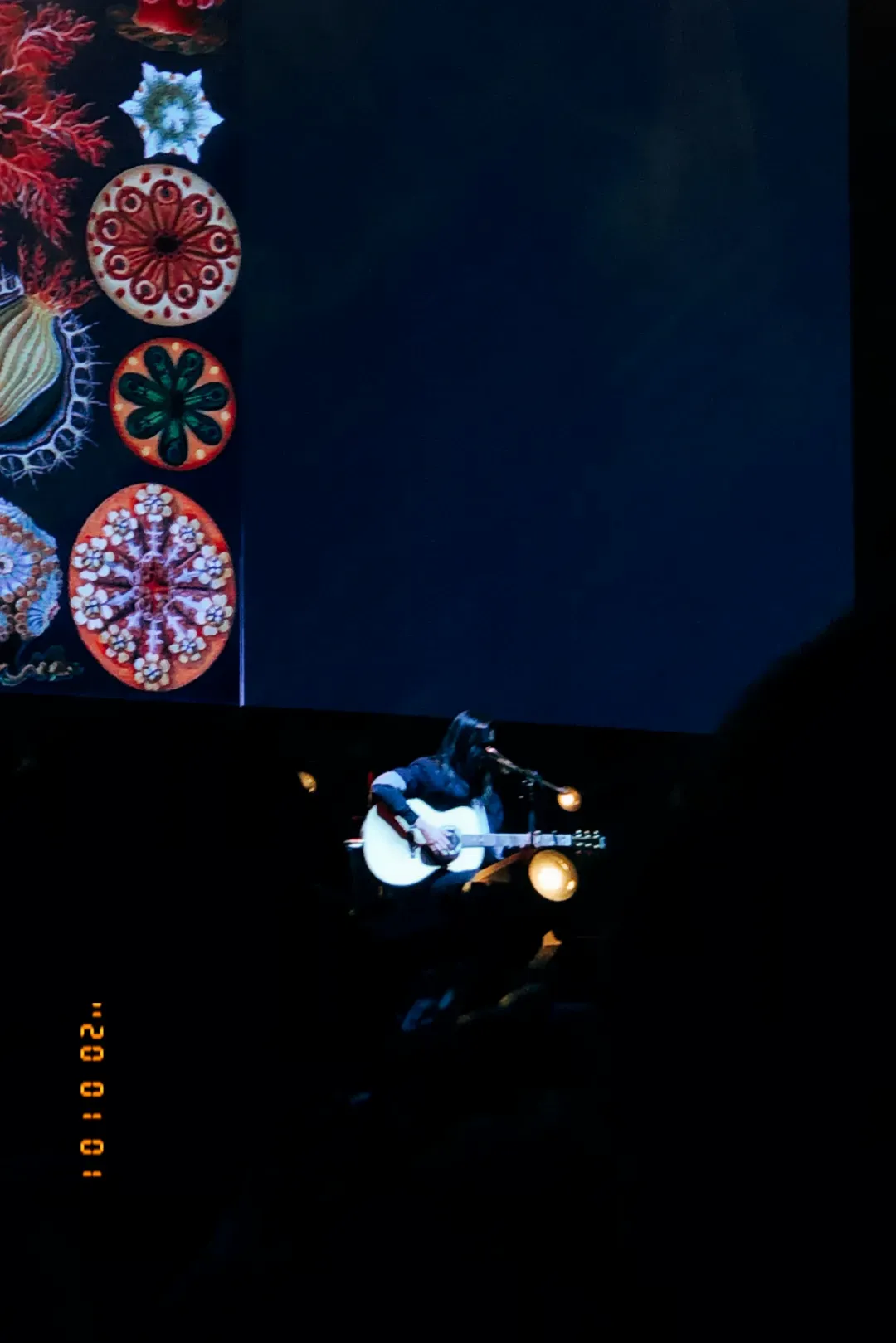

那天音乐节的演出嘉宾很多都是重金属摇滚乐队,朋友拿出电脑在震耳欲聋的音乐里修改工作要发的推送。等到歌手登场,只带了一个吉他手。她自己身上也抱着一把木吉他,穿着一件单薄的黑色西装长外套,问台下:“你们好吗?”

有人在台下大声喊,“我好想你”,几乎带着哭腔。

结束后,我看着女孩趴在另一个女孩的肩头,哭了一会。没有人会去问为什么。女孩是我朋友的朋友的朋友,后来才知道也是我认识的人,是我在一个写作班上的学生(我不太喜欢这个称呼,但也不知道用什么替换),我陪她写过一个故事,却没有见过面。她写她在男友家看见一面长了三条裂缝的墙壁。我们竟然在这里见面了。没有正式地打招呼。

寒冷里,我们几个人站得很近,拍了相片,一起走回住的地方。

4

2020年12月31日的下午,南野和我一起。她问我喝不喝咖啡,去长乐路上的一家小店,今年我们的第一杯咖啡是在楠溪江边喝的星巴克,今年最后一杯也一起吧。咖啡店里挤满了人,我们端着杯子坐在外头两个露营椅上,靠近电热油汀。她说,“去年冬天比今年冷多了,我们怎么有勇气去楠溪江边的?”

我才想起几乎已经快忘记的冷。

在楠溪江的民宿里,空调失灵,开到最大也不管用,窗户又薄,我们把两张床的被子堆到一起,挤在一张小床上。这样冷,听完音乐会之后,我们哆嗦着结伴去吃了一碗猪脏粉。15块一小碗,端到面前,雾气就爬上眼镜片。

“还有鲁迅”,南野说,“2020的开年我们还看到鲁迅那句话。”

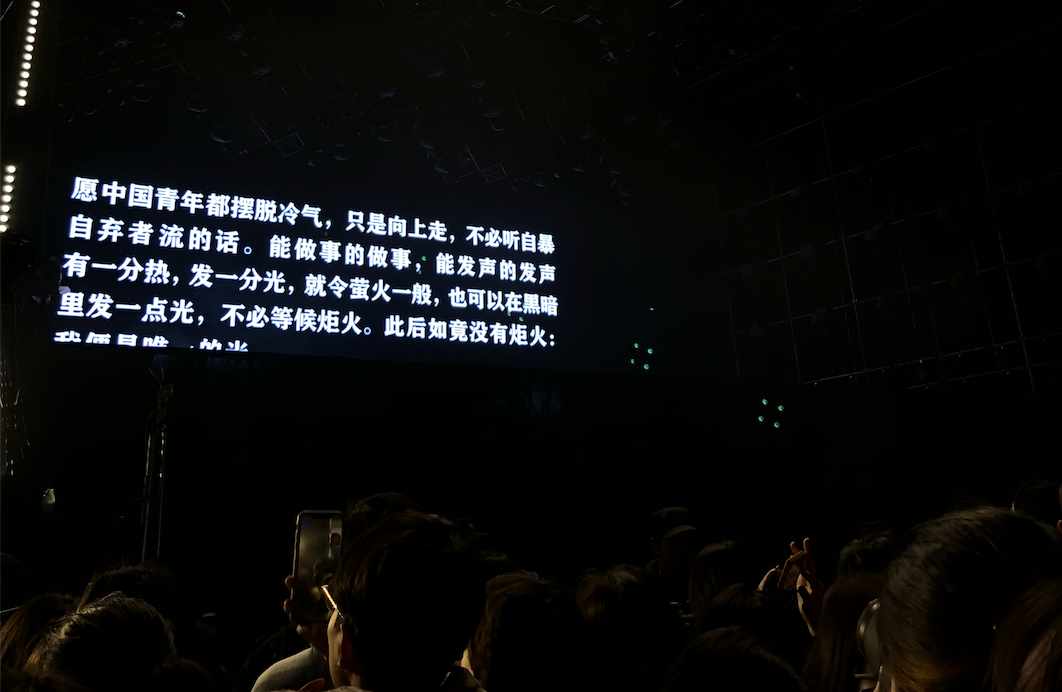

哦,对。音乐节的中场,屏幕上打着那段“愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走……”整段。我笑着把手里的电脑放到一旁,跺跺脚,今天也太冷了。

阳光照在我脸上。我想起2020年1月1日太阳下山那一刻,楠溪江的天空是玫瑰色的。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…