Homo sum. Humani nihil a me alienum puto. 主要關注與寫作: 政治哲學;法學與法制史;日文/法國文化與歷史;當代觀察與評論 豆瓣ID:Thelonious 微博賬號:Theloniousfr

對歐陸思想家新冠疫情分析的若干批判性考察

對歐陸思想家新冠疫情分析的若干批判性考察

引言:

其實我在3月份看到阿甘本對疫情的評論文章[1]時候,是感到頗為震驚的,因為阿甘本的著作我雖然不敢說熟讀,但七年前在日本攻讀博士時候翻閱到期著作所產生的驚喜感,至今讓我難忘。然而,不僅是阿甘本,包括批評他的南希也好,其他歐陸哲學家也罷,他們似乎都早已失去了直到福柯為止的法國思想的重要特質——對經驗事實以及歷史的洞察與對形而上思辨的反思精神的結合,都蕩然無存,剩下的似乎只是查閱某位思想家能夠看到的“師從某某某”的耀眼履歷,以及字裡行間所透露出的“如果你一遍就能看懂,那就算我輸”。歐陸哲學走到今日,似乎真的已經進入了死胡同,形而上學的偉大傳統,在徒子徒孫這裡就剩下了“真理就在言說之中”的偏執,從而使得他們每日都在各種構思精巧的概念與言說的迷宮中徜徉流連,乃至可以枉顧對基本事實的驗證與思考。這樣的哲學,真的是離nonsense不遠了。

最常見的歐陸思想家的寫作,就是從頭到尾都運用他們所創造發明、抑或前人就曾使用的一套認知與概念框架去試圖解釋現實。當然就算是“套理論”,我們也要看水準,不能簡單地說“你看你就會用一兩個概念或者解釋框架”,現實是無比複雜的,何況是這場全球危機。一篇文章,能夠從一個角度,從若干關鍵字來進行分析,這本身是沒有任何問題的,問題就在於你是否能運用恰當的工具,並且自圓其說。所以你可以說哈威運用新自由主義的框架來分析問題依然有若干問題,但哈威的分析水準,無論在宏觀把握還是細節確認上,都要超過現在歐陸哲學的叫得上名號並且願意出來說話的所謂公共知識人很多。

在下面的正文中,我將重點舉出兩篇文章作為我的探討對象,湊巧這兩篇都是德國人寫的,這當然不表示我對德國有什麼偏見,而更多或許在於,法國人寫的諸多如同夢囈一般的“哲學散文”,我已經懶得去反駁了。

一、韓炳哲 “我們不應將理性讓位給病毒” https://mp.weixin.qq.com/s/4pKziUgELXxsubwZrCec3A

本來不打算寫這個,因為此文在我看來屬於破綻百出的級別,尤其是當我在四月初得知澎湃新聞3月26日已經有學者寫了反駁文之後[2]。就曾和L在電話裡面簡單聊了一下想法,但後來看到畢業于LSE的趙益民所寫的對哈威《2019冠狀病毒時期的反資本主義政治》一文的商榷《在新自由主義與時間性之間》[3],覺得還是有必要來寫一下。我想分為兩個小的主題來談:

第一、何謂“亞洲”?韓文一開始就以確診人數、死亡人數統計均遠低於歐洲為論據,認為亞洲做得很好,是“體制優勢”,姑且不論韓到底如何界定“體制”,但韓所給出的若干解釋,是常人都能想得到的一些要素:大資料與監控,對政府的信任等。澎湃新聞刊載的張生的反駁,是試圖從“亞洲人對政府的信任是否真的源于儒家文化”(所謂“漢字文化圈”等多種版本的將“東亞”視為歷史上曾經具有地緣統一結構的理解)來進行探討,而在我看來,更需要指出的是“亞洲”的虛構性。當然從理論上韓不可能不知道,無論說“亞洲”還是“歐洲”,都是極度化約的方法論意義的抽象集合概念,但問題就在於,無論是韓文,還是張生的反駁,乃至哈威、趙益民對亞洲體制是否是“最不新自由主義”的論斷,都嚴重低估了亞洲國家內部的高度異質性,尤其是日本這個國家與中國、韓國等“發展中國家”的差異。以大資料與監控為例,韓文想當然地認為日本也和中國、韓國一樣早已大量運用監控設備與資料運用,然而事實如何?根據公開資料顯示,全世界城市的監控攝像頭安裝數量按照平均1000人多少台的統計來看,第一位是重慶:168台,第二位深圳159台,前十名當中中國城市佔據8個席位,全世界top100,日本只有東京0.65和北九洲0.21上榜,這個資料已經足夠說明問題[4](順便說一句,英國網站Comparitech對全世界監控不僅進行了資料統計,而且對監控設備多少與犯罪率之間也進行了研究,結論是二者並無統計學意義的相關性:https://amp.review/2019/10/01/cctv-city-ranking/)

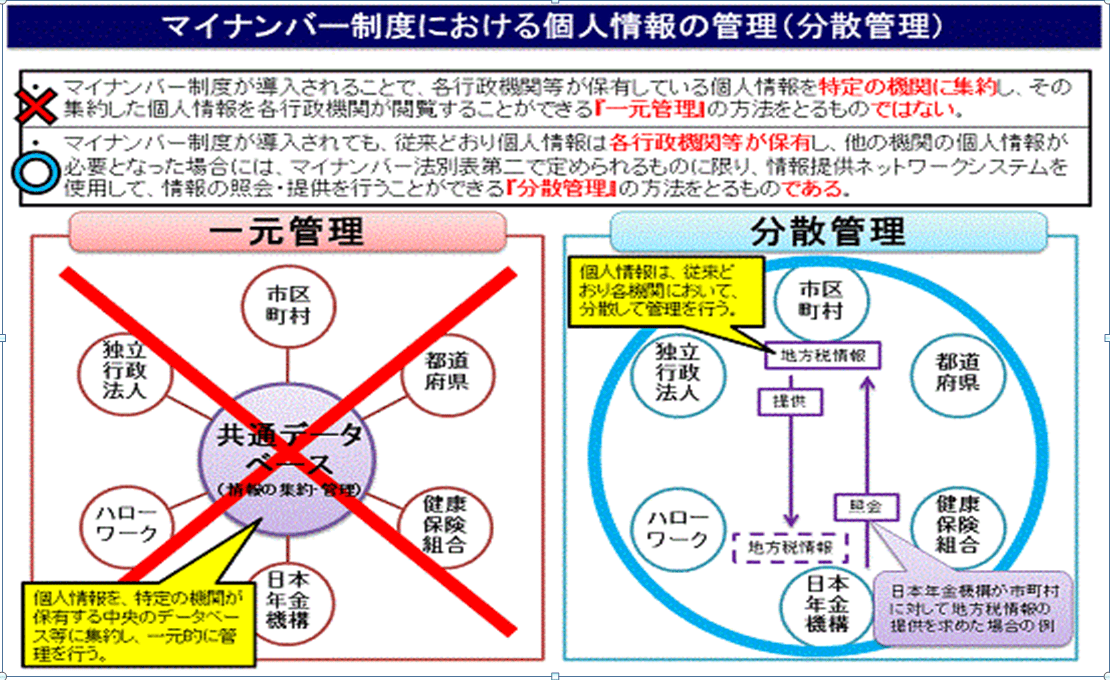

還可以從另一個方面來看日本對大資料獲取的態度以及現狀。這就是“我的號碼”(マイナンバー制度,以下簡稱MN)。MN制度導入本來是從民主黨執政時期開始討論的,當時的民主黨政權為了降低日本債臺高築的積弊,試圖削減諸多開支,其中對效率低下的行政事務改革就是討論重點之一。各個省廳使用各自系統的ID構築了不同的資料庫,資料庫之間沒有任何實質的聯通,所以日本國民在申請各類手續時如果需要牽涉複數機構,也不得不重複填寫相同內容的書面材料。當然,如果通過MN制度而實現日本國民的共通ID,那就有國家全面掌握個人資訊、從而造成侵犯人權的憂慮,因此MN方案從一開始就主張根據使用目的進行區分,不讓任何單一國家機構掌握一切資料資訊。上述提案在第180次國會得以提交,當時的法案還有“個人數位卡”(個人番號カード)的內容,但這只是為了證明MN使用者是本人的手段而已。然而,此次國會通過了對當時的野田佳彥首相的問責決議案,該法案也由此並未通過。第181次國會,眾議院被解散,MN法案也由此完全被擱置。在安倍內閣領導的自民党重新奪回政權之後,MN法案被重提,尤其是“個人數位卡”受到大力提倡(名稱改為“マイナンバーカード”,簡稱MN卡)。雖然主流媒體如朝日新聞用通俗的比喻解釋如果MN是個人開戶銀行的帳號(12位元數位的一個號碼標識),而MN卡是現金卡(cashcard)[5],但事實上因為MN卡加入了IC識別的功能,導致很多人認為這已經完全偏離了MN制度的初衷、即提高行政部門的工作效率,而暗地加入了個人資訊跟蹤與採集的功能,從而有了未來個人權利可能會受到侵害的擔憂[6]。事實上,根據MN法案,日本國民都會無條件獲得屬於個人的MN,而是否要拿MN卡則是任意的,結果因為便利性以及個人資訊是否會洩露的嫌疑等原因,直至2019年11月1日為止,只有14.3%的人領取,政府為此不得不考慮強制公務人員全員領取MN卡來提高利用率[7]。對於MN,政府的官方說明如下:①個人情報並非一元式管理,而是如以前一樣,養老金情報歸養老金事務所,地方稅情報歸市區町村,進行分散管理;②行政机构之间进行信息交换,并不直接使用MN,而使用专业符号[8]。

如果要更嚴肅地討論日本政府與國民對大資料收集以及利用的態度以及實踐,還需要考察2015年9月開始正式實行的《個人情報保護法》修正案,以及此後成立的“個人情報保護委員會”所做的具體措施,日本是如何處理個人資料匿名化,如何看待未得當事人同意時第三者使用個人資料之條件等等問題,但我想從上述兩個角度的簡單介紹,以及在此次疫情中日本政府廣受詬病的“佛系”抗疫,也從未有過類似于中國與韓國的採用大資料以及手機定位跟蹤等手段來鎖定乃至限制個人人身自由的事實來看,都足以證明以韓炳哲為代表的諸多歐陸思想家所想像的那個均質性的、統一的強調“統一、服從”並且“不重視個人隱私”(但需要注意的是,日本對大資料運用的“落後”以及憂慮,更多的可能並非是日本國民對“個人隱私權”的重視,而是出自日本政府與權力的慣性的不信任態度)的亞洲,有多麼不靠譜。

第二,國家主權問題。“主權”與阿甘本的“例外狀態”論是歐陸哲學家非常喜歡使用的概念,然而“主權”眾所周知本來就是來源於歐洲的政治哲學核心術語,其首碼一般有兩種,即“人民主權”與“國家主權”,前者可以遠溯至古希臘的民主政治,古希臘語的(demos=人民)和(kratia=權力、支配)合成的democratia,直接翻譯就是“民眾支配”;“國家主權”則是Jean Bodin提出的“王權”,這可以遠溯至羅馬法學者Ulpianus的“元首不為法律所約束”(princeps legibus solutus est)。

韓炳哲從未清晰地告訴我們,當他反復使用“主權”的時候,他到底是在什麼意義上說的,然而“主權”界定的分歧之大,不會亞于歐陸哲學傳統對“實體”的分歧,但無論如何,當他說“主權者就是掌握資訊者”,並且批評歐洲關閉邊境是“還停留在過時的主權模式”時,我想他應該是理所當然地將“政府”理解為“主權者”,然而1949年德國制定的“基本法”(Grundgesetz)第一條即規定:“人類尊嚴不可侵犯。對此進行尊重並且保持,是所有國家權力的義務。”第20條規定德國是“民主聯邦國家”,“一切國家權力源於人民(Volk)”,這顯然都是“主權在民”論的基本表達,沒有任何解釋上歧義的餘地。當然,無論是傳統的普魯士法,還是德國近代法學家的諸多思想,都確實給德國憲法以及政治制度留下了很濃厚的國家主權論或者說“國家法”的痕跡,但即便如此,政府作為行政權力的代表機構都不被允許代表“主權”(無論這是“國家主權”還是“人民主權”)。

當然,出於同情的理解,我們不妨假定韓文是從“國家主權”論的立場出發,因為當他說“新的主權”或者“主權回歸”時,無疑背後所預設的是“主權的衰退”,這種說法通常默認的是德國國家法學者Georg Jellinek為代表的“領土、國民、主權作為國家三大基本要素”的觀點,認為上世紀末開始美國主導的經濟全球化過程,使得經濟活動很大程度上打破了國界線的限制,資本與人員的高速流動,使得國家的掌控遭遇嚴重挑戰。“國家主權”本來是為君主所有,是作為君主政(反對神聖羅馬帝國的教權)的正統化而存在的,此後與“國民”要素相結合,完成了國民自我統治的民主制的合法化。隨著頻繁超越國界線的資本、物品、資訊以及人員的大量流動,傳統意義的國家主權力量也受到了挑戰。

然而,今日歐洲與美國迫於疫情防控的需要而關閉國境、限制人員流動的舉措,是否一定就意味著列維坦的回歸?在最近幾年頻繁遭遇歐洲狙擊的數字產業超級巨頭GAFA(谷歌、蘋果、臉書與亞馬遜四個美國公司的名稱打頭字母的縮寫),是否就乖乖地就範?答案恐怕未必是不言自明的。例如Alexandre Piquard在4月10日法國《世界報》刊載的文章《新冠病毒危機是否改善了GAFA的印象?》[9]就對此問題進行了探討,他指出:原本對科技巨頭高度警惕的歐洲各國紛紛要求前者給予合作與幫助。在法國,2月28日,愛麗舍宮召集了來自穀歌、臉書、推特和微軟的代表,要求後者轉達政府和世界衛生組織發佈的指示,此後,政府各平臺和資訊服務部門每天都在和這些巨頭聯繫,進行著前所未有的即時協調。社交網路巨頭臉書以及子公司Instagram此前一直拒絕刪除政客發佈的虛假資訊,甚至冒著被中傷的風險。另一個悖論:數位巨頭們被當局要求提供地理定位資料,説明醫學研究。雖然它們在個人資料保護方面的缺陷普遍受到批評,但穀歌和臉書根據匯總的資料,建立了追蹤病毒傳播的工具。還有很多自發的舉措,比如蘋果公司CEO蒂姆-庫克宣佈生產口罩。或向研究機構或食物銀行捐款。或者是亞馬遜、臉書或穀歌發佈的危機中的中小企業扶持措施。這一切能否證明,數字巨頭在疫情過去之後,也會繼續與各國政府愉快相處?恐怕未必。這能否證明,各國政府在渡過此段人類歷史前所未有的危機之後,會主動收縮原本有侵犯公民合法權利的諸多“例外”措施與權力的陣地,而不會出現人們所擔心的“棘輪效應”?恐怕也沒有人會知道。

二、Marius Meinhof:“西方為什麼低估了新冠病毒?一個後殖民視角的觀察”

https://matters.news/@gandalfthewhite38/西方为什么低估了新冠病毒-一个后殖民视角的观察-bafyreiddiyfuumv2reislwwhqzzssxaoft3qddxqmn2vi6hwb63xqaauzy

這篇文章無論在matters還是豆瓣都引起了不少人的關注和轉發,我想原因主要在於契合了國人對於歐美人的基本認知——歐洲與美國採取防疫措施較晚而且傷亡慘重,這主要是源於他們對中國的傲慢,因為傲慢所以無法正視疫情的嚴重性和災難性後果。

這篇文章提及了兩個主要問題,一是如何理解中國的疫情以及抗疫舉措,可以看得出作者跟蹤中國的一些社會事件要比大多數海外媒體人更細緻;二是作者對於歐美人為何低估新冠病毒做出“後殖民主義”視角的解釋。對於前者我不打算在本文討論,而只想說作者依然不夠懂中國,例如他不懂為何1月底會有短暫的審查放緩現象,其實完全是高層有意為之的“視窗期”現象,也不明白諸如艾芬女士事件在微信上的諸多文字版本轉發與接力,更多體現出的是部分對政府有不滿情緒與觀點的國人在非常精准地自我審查並且算計自己這樣做不太可能遭到實質性懲罰與利益受損的前提之下所做出的“我在進行反抗”的表現、以此來達成某種程度的精神性自慰與自我滿足。

作者開篇即點名文章主題:“目睹了新冠病毒對中國的衝擊後,歐洲人為什麼還是會低估他?”我希望諸位注意這裡看似理所當然的邏輯推論:“歐洲人目睹了新冠對中國的衝擊,所以理論上歐洲人應該知道新冠肺炎有多可怕。”問題就在於歐洲人如何“目睹”衝擊?病毒本身是無形的,武漢在疫情爆發之後,我們能在任何中國的主流媒體上看到對患者的實地採訪嗎?中國人自己很喜歡嘲諷地說中國官方喜歡演戲,你看他們這次連演戲都不演給你看了,你指望歐洲人“目睹”什麼?作者想當然地認為資訊是透明的,而忽略了不要說歐洲人,即便對於中國人自己,我們每天接受各種媒體與管道的資訊,我們根據自己過去的經驗進行篩選與排除,選擇傾聽我們認為可信的消息,哪怕那只是微博或者微信朋友圈截圖的一點極度碎片化而且沒有任何可能去進行證實的資訊碎片。我在法國生活的這幾個月,也會不定期閱覽世界報、費加羅報,這些主流的法國媒體也會對中國疫情進行報導,而且無論是內容還是修辭都是相對中立的,而你如何能夠指望這些專業的記者也去相信推特上的捕風捉影,去相信海外自媒體平臺的諸多所謂“爆料”(毫無疑問這當中存在很多真實的情況,但是要一一調查取證都太難)?作者在文中所說的“從一月末開始從中國傳來的可怕的消息就已經可見:高死亡率,由疾病帶來的永久損傷,人們在家裡或在超負荷運轉的醫院前的街道上死去,整個家庭喪失生命”,是根本不可能見諸任何大陸中文媒體的資訊,我完全可以大膽地推測,作者是通過各種其他管道獲得的情報,這些情報與官方所通報的情況大相徑庭。事實上,和2003年的SARS類似,中國如果沒有外部的各種壓力,我們完全可以想像中國政府會繼續盡可能地拖延時間公開各類資訊。和2003年相比更不幸的是,WHO早已淪為時刻看中國官方臉色行事的偽裝“國際機構”(我說“早已”的意思就是WHO被滲透至少要上溯到卸任後做了政協委員的WHO前秘書長陳馮富珍女士那時候),因此作為一個全世界本應該最權威的國際衛生機構,卻直到3月11日才正式公佈新冠病毒的肆虐進入“全球流行狀態”(pandemic)[11],而事實上義大利宣佈全國進入緊急狀態,是1月31日[12](諷刺的是,為了此事,著名哲學家阿甘本一直抨擊義大利政府是想借助虛假的“例外狀態”來達成擴大政府權力的陰謀),你說歐洲有部分國家對新冠疫情的全面防疫措施採取時間較晚可以,但如此評價因為疫情遭受重創的義大利,可以說是極不公平的。在3月義大利疫情正式爆發之後的歐盟理事會上,各成員國所依據的主要資訊資料依然是源自事實上和中國政府一樣採取“疫情沒有人們所想像的那麼可怕”態度的WHO,在整個2月,全世界除了中國之外的其他地區無論是確診人數還是死亡人數(大多數是個位數)都保持極低的水準。在資料面前,你如何讓歐洲各國政要來採取大規模的諸如關閉店鋪、停課乃至限制普通人出行這樣前所未有的舉措?你知道義大利政府1月底所採取的措施招致多少批評與非議?正如3月之後日益顯著的中國人抨擊歐美國家不鼓勵人戴口罩的問題類似,國人都完全忽略了一個最基本的問題,一個正常國家的政府要做出重大決策,需要足夠的事實以及充足理由,而不是憑藉諸多資訊碎片與小道消息拼湊出一個所謂“新冠肺炎有如何可怕”的圖景。

在分析完作者輕描淡寫一筆帶過的所謂“目睹”說法背後所存在的問題之後,再讓我們來繼續探討作者所設定的主題:“歐洲人為什麼會低估新冠病毒”(因為“目睹”說不成立,所以我認為可以直接刪除“繼續”這個不成立的邏輯暗示語)。作者認為答案的一部分(這是經過學術寫作訓練之人會喜歡使用的詞,因為當你說“一部分”卻不明示究竟是多少的時候,似乎他無論怎麼說都是不會錯的,畢竟標題就說了是“視角”)在於公共話語將疫情放在“自由主義/專制主義”或者“現代的/落後的”框架下來進行理解。作者認為,主要是以下三種態度導致“西方的看客沒有感受到行動的緊迫性”:即恐華種族主義、新東方主義以及“殖民主義時間觀”。其中第一種解釋是很常見的種族主義態度,然而認為中國人喜歡吃野生動物是“野蠻的”,這和歐洲人評估疫情是否嚴重有何關係?第二種態度“新東方主義”認為中國是“專制主義”,所以疫情的爆發與失控正證明了中共政權的失敗,這個問題是疫情爆發初期在中文媒體上就曾出現的“制度比較論”。作者認為這種態度模糊了政治批評和種族主義的界限,並舉例華爾街日報的“sick man”報導[13],然而這裡首先暴露了作者的知識硬傷——查閱“東亞病夫”維琪百科,就會明白這純粹是無稽之談[14],維琪對兩個詞都有解釋,前者攻擊政府,後者則是梁啟超等人為了創造民族主義情緒而發明的詞。 第三種態度似乎是作者的得意之筆,即“現代的/落後的”,然而在此我必須暫且打住,而闡明我對作者的上述分類(第二種和第三種)的困惑:認為中國是“專制的”究竟和“落後的”有多大區別?更進一步地說,作者的標題是“後殖民視角”,而在文中則又加入了“新東方主義”、“殖民主義”,這幾個概念到底是什麼關係?作者似乎並未給予明確的解釋,此其一。其二,德國乃至歐洲如何看待中國以及中國人,這真的能援用“後殖民主義”視角嗎?後殖民主義(Postcolonialism)是對殖民主義和帝國主義文化遺留問題的學術研究,主要研究殖民主義和帝國主義對被殖民者及其土地的控制和剝削所造成的後果,是對帝國主義權力的歷史、文化、文學和話語的批判性理論分析。後殖民主義的興起與出身巴勒斯坦的美籍學者薩義德(Edward Wadie Said)當然有直接關係,然而薩義德本人的成名作《東方主義》的分析框架,以及由此所產生的“東方學”乃至被認為也可以適用於中國的“新東方主義”,並非直接與後殖民主義可以劃等號的概念,原因很簡單:後殖民主義以及相關研究的基本前提是“(曾經的)殖民地宗主國—被殖民者”之間的一系列關係以及問題,而“東方主義”並不需要“被殖民”這一歷史客觀條件,而可以更廣泛地適用於“西方——東方”這一虛構的對比圖式之下來進行思考。所以我們很容易明白一個基本事實:此文的標題以及作者適用的“殖民主義”、“後殖民主義”都是絕對無法成立的,能成立的只能是“東方主義”以及“新東方主義視角”[15]。

作者的思維混亂在其頗為得意的第三點中達到了頂峰,讓我們來仔細考察其論述:首先,作者承認德國主流媒體是比較客觀的,他們試圖將疫情理解為“自然現象”,請來病毒學家而非社會學者來進行分析,這沒有問題,就我的觀察而言,無論日本、法國還是美國,其主流媒體都是如此報導的。“然而這並沒有讓德國人產生對病毒的充分的戒備”,作者不無遺憾地寫道,他通過簡單的對比來解釋為何會如此:德國專家宣稱本國的醫療體系可以應對疫情;“儘管中國在封鎖上的成功,德國專家堅稱疫情是無法封鎖的”——作者的言下之意是:德國人說到底是出於對自身的過高評價與傲慢,認為德國是“現代的”,中國是“落後的”,所以中國的經驗不足為據,從而導致對疫情的低估。這個論證有幾點問題:第一,事實確認,中國的封鎖是“成功的”嗎?你的標準是什麼?你認為這個成功的樣本是武漢,還是杭州,還是其他地方?武漢毫無疑問是封鎖最徹底也是封鎖時間最持久的,然而武漢無論是確診人數、死亡人數都是極其驚人的(我們姑且假定相信官方資料好了),你如何能夠判斷這樣的封鎖是“成功的”?第二,即便你認為武漢的封鎖是“成功的”, 你覺得這樣的措施在西方民主國家有任何實施的可能嗎?第三,包括德國在內的世界主要資本主義國家,至今都沒有任何一個國家採取了真正能夠和中國相提並論的級別的封鎖,專家宣稱“無法封鎖”,和專家“認為中國是落後的”,有什麼必然的邏輯聯繫?要產生關聯性,你必須證明——西方國家的專家聲稱“我們無法做到像中國那樣進行封鎖”,是因為他們全部都認為“中國是個落後的國家,他們的措施其實是無效的,我不相信封鎖真正有用,因為中國一定是在撒謊。”換句話說,這是一個典型的陰謀論推測(因為這樣就是認定專家都在撒謊:他們相信中國防疫是失敗的,卻並沒有如此說,而是推託說本國不可能做到中國那樣的程度),這樣的推測有什麼依據嗎?(更何況如果是這樣,那事實上依然是取消了作者的分類,第三類依然可以歸入第二類“新東方主義”所導致的歐洲對中國的全面不信任與懷疑態度。)

作者在下一段寫道:“來自中國的關於一種致命病毒的報導並沒有被認為是與德國相關的。它們沒有如同在新東方主義的話語中那樣被構建為謊言,但是它們也沒有被看作是值得被德國關注的。在這背後並非是一種敵對的邏輯,而是一種想法,認為一個在發展中國家致命的疫情不會傷害一個像德國一樣的現代國家。而這同樣包含了一絲他者化的元素。”這裡同樣有邏輯跳躍:你從一個現象“中國疫情並沒有被認為是與德國相關的”,推導出其背後的原因是“這並非敵對的邏輯,而是認為一個發展中國家的疫情不會傷害德國這樣的現代國家。”作者到底想說“中國疫情是被德國乃至歐洲低估”,還是說“中國疫情被認為與歐洲不相關”?亦或是兩者都有?亦或是兩者其實是一個意思(因為疫情危害性被低估,所以被認為與“先進的、現代的”歐洲不相關)?我們不得而知。其次,認為中國疫情與德國乃至歐洲不太相關,這可以有很多原因,而未必是作者所設想的“他者化元素”。我可以給諸位提問:“你們能報的出三個以上的非洲國家的名字嗎?你們能區分南歐和北歐國家嗎?我請問你們,2014-2016年爆發的非洲埃博拉病毒疫情,有多少人有基本的瞭解的,包括其起源,致死率,影響?”我非常自信地認定沒有幾個人能回答地上來,我也非常自信地認定,這並非是因為中國人在一種“(新)東方主義”或者諸如此類的框架中“他者化”的理解非洲與歐洲,而是什麼?是我們絕大多數人根本就不瞭解,也因為多種原因沒有動力去瞭解非洲甚至歐洲的情況。你當然很容易設想中國人對非洲缺乏瞭解與同情是因為“很多中國人自以為對於非洲人而言高人一等”,但這個種族歧視論的解釋效力,會隨著“那請問你對歐洲國家瞭解多少?你對德國人的印象除了‘嚴謹’,對法國人的印象除了‘浪漫’之外,還有什麼其他東西?”的提問而迅速得到消解。換句話說,我要提出的一個解釋是:在很多情況下,我們對並非鄰國的國家或者地域缺乏瞭解與同情,並非是我們對其進行某種“他者化”的想像或者心理投射,而是他們對我們而言是看似“很遙遠”的地方——即便人們總是鼓吹隨著交通工具的發達以及網路技術的全球普及、人與人之間的距離被迅速拉近——所以“他們”通常而言就不會出現在“我們”的視野中,“他們”對於“我們”而言是更陌生的國家與人,但這並不意味著“我們”一定會由此產生更多地瞭解“他們”的欲望。在很多情況下,“他者化”現象都是缺失的,而其原因未必是出於某種制度自信或者“傲慢”。當然,我完全可以預想到讀者對我的批評:“正如你指責作者絲毫沒有論證其觀點一樣,你所提出的解釋同樣沒有經過嚴格的論證。”確實如此,這是如果有可能、以後我會做的方向,但至少就這篇文章而言,首先我針對同樣的現象做出了我的解釋,其次我認為我的解釋雖然同樣缺乏諸如樣本統計與原因歸納的步驟,但依然做出了某種弱的論證,而此論證在邏輯上要比作者的相對混亂的表述來得靠譜很多。

文章最後一段又重提“殖民主義的反擊”,而我已經說過,此說根本不通。作者認為對病毒的“他者化”理解導致將中國、中國人與中共捆綁在一起,而在我看來,除了作者所列舉的第一種觀點即種族主義(包括對更廣泛的對亞裔的歧視)會帶來此結果,第二、第三種觀點本身劃分都很模糊而欠考量,而且作者也並未提出有說服力的論證來加以證明。其次,作者又重複了“中國抗疫的成功”和“歐洲抗疫的失敗”這一對比,而我之前也說了這是嚴重缺乏事實考察,這個文章的硬傷,結合作者聲稱自己在疫情期間廣泛流覽包括推特、微博和微信來加強文章權威信的意圖來看,更顯得有些滑稽:一方面作者確實比歐美的絕大多數專業記者要更瞭解中國的情況,後者基本上只會採用中國官方以及WHO的報導以及資料,然而當作者在描述中國的實際情況時所使用的諸多描述,顯示出其自身就沒有相信中國官方的報導(“高死亡率,由疾病帶來的永久損傷,人們在家裡或在超負荷運轉的醫院前的街道上死去,整個家庭喪失生命”),然而最終,作者卻又一口咬定中國的防疫是“成功的”,歐洲是“失敗的”(我還是想請問作者,你的標準是什麼?)

說實話,我完全不瞭解這位德國的學者,他似乎是一個社會學家,然而他對諸多宏達概念的使用,讓我產生了他其實是歐陸哲學訓練出身的錯覺。順便說一句,如果要我來做這樣的研究,那麼我首先會從“德國人究竟如何看待中國人,如何看待這場疫情”這樣一個基礎問題開始探討,這樣的探討不應當出於全然缺乏邏輯推斷與事實支撐的“我覺得”,而首先應當基於可能收集到的諸如“德國人如何看中國人的近二十年抽樣調查報告”之類來進行,即便是像我這樣並不熟悉德國的人,用中文都能檢索到若干可以參考的報導,這些報導與新聞所揭示的東西,要遠遠比所謂的“傲慢的歐洲人”解釋來得複雜,當然,這或許不會是國人喜歡看的東西。

2020年4月19日淩晨 巴黎

---------------------------------------------------------------------------

附錄一

不要過度迷信當代人文學領域的學術權威

這並不是一篇嚴謹的論文,而只是我最近這一兩年自己所得出的一個基本結論,並由此結論試圖從理論上給出解釋的散漫的小文而已。當然即便如此,我也可以預想到尤其是學術圈內人士對我此說的反感與不屑,所以在展開都不能嚴格算作是“論證”的正文之前,想先說兩點:其一,請注意我的標題的限定結構,“當代的”與“人文學領域”,並且我的主張是“不要過度迷信”,這不意味著我慫恿你從此不相信任何“當代人文學領域的學術權威”(以下簡稱為A),也不意味著我對他們的全盤否定。其二,我要討論的問題僅限定于對權威的學術能力的質疑,而不是對權威的人格、道德的否定,這點請務必注意,一切對我本人觀點的批評,也請以此為標準(你當然有謾駡的權利,但我也有不回應你乃至刪除在我看來並不利於真正討論問題的回復的權利)。

言歸正傳。我之所以會感到A有諸多不可信之處,是因為我這幾年無論是重讀薩義德、還是哈貝馬斯與羅爾斯等被當代學術圈封神的人物的著作,都讓我覺得,他們雖然不約而同地擁有驚人的知識儲備(無論是縱向還是橫向的),但這並不能掩蓋他們本人在論述上的諸多泛善可陳之處。這種失望當然主要來源於學術界對其評價之高與我個人對其著作閱讀之後的觀感之間的落差,所以我並不是想說他們在學術能力上“極其平庸”,而更多地是“名不副實”而已。當然,讓我感到失望的遠不止這些人,但我在此不打算繼續列舉清單,尤其是中文學界的學術權威。我也並不由此認為所有A都有“盛名之下其實難副”的問題,就我個人的極其不準確的體感而言,根據學術圈的差異,可能存在“過高評價”情況的在50%-90%不等。

我當然非常清楚,即便我試圖加以嚴格限定,我所得出的結論也要比Posner的《公共知識份子——衰落之研究》更有破壞力,是更徹底地聖象破壞行為。因為Posner是站在韋伯的“專業化”基本預設之上,即認為近代學術體現出高度的專業化與分工化的傾向,所以學者也必須放棄浮士德的追求而更多地追求在某個領域之內的“精深”,而非“廣博”。Posner卻觀察到在美國有諸多“公共知識份子”(intellectual的理念型當然源於法國,現在也依然如此)喜歡對自己專業之外的諸多事情發表高見,而“不明真相”的群眾也有很多人信以為真。之所以我的結論更有顛覆性,就在於我甚至都不相信A是“同時極其聰明又極其愚蠢的”(例如Russell據說連茶都不會泡),而是ta們在本專業領域之內都未必能稱得上是“極聰明的”。

那麼,既然我不打算針對具體我所認為的名不副實的情況進行具體的論證與分析,那麼接下來我能做的,就是給出類似於“先畫靶心然後再畫靶環”的“為何當代人文學的學術權威在很大概率上是名不副實的,亦即是說,ta們即便在學術專業領域之內的能力也值得懷疑”這一問題的回答。

最重要的因素,也是為何我要加上“當代”、“人文學”之限定的緣由,就在於這最近二三十年以來全世界主要國家(我在此排除了中國,中國當然算是“主要國家”,但有太多要素使得中國如此之不典型與特殊)的人才結構都呈現出與美國趨同的傾向:最頂尖的人才去了華爾街等金融機構,其次則是法律與商業(政治則可能略微靠後一些,這個在國家之間有不小的差異),至於人文學,那基本是處於中等以下水準的人才會去的地方。這一趨勢,與最近三十年來的人文學本身的衰微、以及人文學對社會影響力的急劇衰落現象,當然是完全吻合的。我在這裡不打算討論此現象的由來,因為已經有太多的人討論(人文學界的研究者大多會站在防守方,而對於學界本身人才結構的劣質化傾向避而不談,這當然也很容易理解,畢竟關乎飯碗),而只是想說一點,即人類世界在很多情況下就是自我驗證的迴圈加強模式——當人們普遍認為某個行當“很好”(這當然也有諸多意涵,例如“薪水較高”、“發展潛力較大”等等)的時候,就會有更多優秀的人才湧入該領域,由此水漲船高,更加促成了該行業的領先與聚焦效應;反之,當人們普遍認為某個領域“沒有前途”,那麼參與者會越來越少,在該領域內的人士也將更難拿出反例來為自身的存在意義做出辯護。當然在這裡可能也要允許有少數“例外”的情形,例如作為“知識份子”的發源地法國,我們依然會看到在Le monde、La point等報刊雜誌上、一個市長在訪談中都能隨口提起西塞羅與福柯,我們也依然會看到寫出《Au proper et au figure—Une histoire de la propriété》這樣鴻篇巨制的作者Jacques Attali,其履歷表上居然有擔任法國社會黨書記的經濟顧問乃至歐洲復興開發銀行的總裁……法國在某種意義上依然保持了精英主義的傳統,這或許也是Pierre Bourdieu會不斷執拗地對法國上述精英體制的再生產進行攻擊的主要原因所在(順便說一下Bourdieu也是我認為過譽的人物)。

如果要用極其簡單粗暴的方式來加以總結,不妨將人分為九等(層級最高為1,最低為9,1-3為“上”,4-6為“中”),那麼人文學領域的研究者大多數分佈于5-7之間,而當代人文學領域的學術權威,大多也就是4-6左右的水準(順便可以說一下判斷大陸學人的一個重要參考基準,即你去查ta的本科學歷,能否考上好的大學當然不是判斷人的智識的唯一標準,但考不上好大學,本人的水準也大致可以推斷了)。當然這裡也有相對特殊的情況,就是西方哲學(無論是歐陸哲學還是分析哲學),就我所認識與接觸的人而言,分佈可能是在3-5居多,原因也很簡單,entry barrier相對很高。這就像你要從事數學研究,那上來無論是最基礎的微積分還是線性代數,都足以勸退一大批人,因為你看不懂,不會做,那就是不會,沒有什麼妥協的餘地。同樣,如果你上來讀《純粹理性批判》而看不了一百頁,那基本上就可以判定你沒有研究近代哲學的資質(為什麼說純批是很有效的試金石,就在於閱讀康得固然最好要有一定的哲學史基礎,但沒有的話也問題不大,而且康得的敘述並不像海德格爾或者大部分法國哲學家那樣“不說人話”)。文學與歷史相對而言入門的門檻就沒有那麼高,所以更容易出現魚龍混雜的情況。

第二,與前面一點有連帶關係的是,正如我們看生活大爆炸當中的諸位天才科學家無論在生活自理能力還是戀愛感情生活方面都存在諸多問題那樣,人本身或許就是如此,即你在某個領域如果過於突出或者擁有天賦,那可能會影響你在其他諸多領域的能力以及成長(這既可能是先天的也可能有諸多後天的原因),但反過來說,如果你其實在學術能力上很平庸,那你確實可能在中國人所說的“人情世故”上有“不凡”的能力。在人文學這樣一個人數也好、範圍以及影響力都日趨減弱的封閉空間內,你是否會在學術上得到承認,將更多地依賴于同行(即所謂“學術共同體”,雖然在不少領域、尤其是大陸的學術圈之中,不如說是學術黑社會或者傳銷組織更合適一些)的評價。Posner曾使用資訊費用的經濟學原理來解釋為何人們很難鑒別公共知識份子的高談闊論的妥當與否,是因為人在無法預先監督查寧的時候,會往往通過監督產品投入的原材料來替代監督產品本身,所以“名人”、“權威”對於產品的生產與銷售就會很重要。但其實這一點對於學術領域本身也是適用的,換句話說由於人文學領域同樣呈現出高度專業化的趨勢,而人文學者自身所運用的專業術語與名詞等等也很容易給人造成高深莫測之感,所以“圈外”人士、尤其是並非人文學領域的人們,是很難判斷人文學者的真正學術能力如何的,所以在這個情況下,就像人們看到某產品有某“國際組織認證”就會相對放心地選擇購買一樣,圈外人士也習慣于依賴“名人”、“權威”的標籤而對人文學著作的閱讀做出選擇。那麼,在一個大多數人學術資質相對平庸、並且學術資源高度壟斷化而呈現出金字塔形結構(這一點不分文理科都是如此)的相對封閉的學術圈內,被公認的學術權威並非此領域內的最優秀者(遑論與金融法律商業領域相比),甚至產生大規模的“劣幣驅逐良幣”現象,也就很容易理解了。

由此,我也可以給出相對正面的具有可操作性的建議:請多讀被人們廣泛公認的堪稱經典的西方原著(但同時因為大陸學術翻譯的長期制度性畸形發展,所以奉勸諸位多掌握二外甚至三外);中國也差不多如此,但我並不推薦去看民國時期的諸多“名家”的著作,因為ta們被封神固然有很多原因,但站在今天的學術眼光來看,值得學習與借鑒的東西並不多。

2019年9月21日

附錄二

關於天才

這個話題其實之前就有些想寫,尤其是在看到有人寫了個廣播說天才總是成群地來(這當然是套用了目前在大陸已經日漸被捧上天的王院士的典故)之後。但我並不打算很系統地來寫這個問題,因為我自己根本達不到這個級別,我到現在也並沒有目睹過可以稱之為“天才”級別的人。

關於天才究竟是什麼,或者說怎樣的人才有資格被稱之為天才,像這種本身具有很強的描述性色彩的詞彙,要從所謂嚴格的學術角度出發來進行探討,本身可能就是自相矛盾的,雖然未必不是不可能(正如研究黑格爾的大家Stace試圖去分析冥契體驗那樣)。我更願意從直觀的角度來闡述一些基本的問題。因為本人雖然是理科出身,但此後的學術生涯長期從事的是廣義的文科研究,所以以下討論範圍均默認為文科(包括人文學與社會科學)。

首先我們需要明白,我們所處的是怎樣一個時代?你出身于所謂哈佛耶魯等世界名校,是否就意味著你出類拔萃?我們要知道,這個時代的所謂“名校”與評價體系,是怎樣建立的,諸位所知道的所謂QS排名等等所預設的諸多前提又是什麼?這套評價體系看似運用了最“客觀”的分析與統計,但就像google的檢索結果那樣,其根本預設其實完全不客觀中立。我們的時代是盛產平庸的時代,這些頂級的英美名校,則批量化盛產所謂qualified人才。學術的產業化與標準化促成了大學制度在全球的普及,並且慫恿越來越多的國家的大學加入這場讚美“自由競爭”的盛宴。在這種標準化的生產過程中,諸位能夠想像有人能寫出柏拉圖那樣的美麗的對話而獲得博士學位麼?

在今天,除了法國等少數有精英主義傳統的例外,絕大多數文科研究早已與現實脫鉤,普通人也根本無從得知這層神聖帷幕之後有著多少平庸,又有著多少算計與齷齪。當然,這並不妨礙他們膜拜“大師”與“天才”。那麼,他們又如何得知他們所要膜拜的對象呢?對此我先前的日記裡面就已經說過,不打算多做重複。最基本的就是兩點,第一,絕大多數人崇拜與相信權威,所以說“全人類腦子裡面都有共鳴”這種話,其實無非就是想像與意淫而已,無論這個物件是人還是神。第二,我們如何理解這個世界所發生的諸多事物與人?沒有足夠的思想訓練與見識的人,基本都會以自己以及周圍世界的經驗為基準。一個看女人只會用下半身思考的男人,你和他說我愛的是這個女人的靈魂,他只會覺得你虛偽或者故做掩飾。那麼如果綜合以上兩層意思,來討論普通人對於“天才”的想像,這是否是矛盾呢?因為前者似乎最大限度地神化天才,而後者所能理解與想像的人和自己一樣平庸。但其實並不矛盾,因為前者的幻象恰恰只是後者的貧乏所產生的顛倒的影像而已。

天才是否和瘋子只有一線之隔?德國學者Wilhelm Lange-Eichbaum曾經對他所認定的78位“天才”的事蹟進行統計與分析,並指出其中至少有37%的人患有精神疾病,有83%的人曾有精神病傾向。2015年,英國的natural neuroscience更刊載論文,他們認為已經找到了藝術創造性與精神疾病所共通的遺傳基因(https://www.nature.com/articles/nn.4040)。自然科學是否能夠真正破解天才的秘密,要確認這一點或許還有很長的路要走,而無論如何,目前為止的研究的最大缺陷都在於,他們只能依據事後判定的“天才”來加以分析與評判,又有多少天才,是在世之時就被埋沒甚至飲恨而終,去世之後也沒有人來揭示他們的偉大呢?能夠理解天才的,我相信除了達到同等高度的人之外,也只有少數人而已。我們經常說“眼高手低”,這固然可以用來形容大多數對自己沒有正確評價的人,但還有另一層意思,就是你所能夠理解與欣賞的人或者事物,是可以超越你自身的才能的極限若干的,你能夠知道一篇“大師”所撰寫的論文的問題或者弊病,這當然不意味著你自己就能寫出同等水準的東西,但這也並不意味著你“自不量力”或者“吹毛求疵”。但是一旦相差若干層級以上,那就像站在地球上的人看著天空閃爍的繁星,我們讚美著星光的美麗,而不知道那美麗其實來自遙遠的幾萬年前的光芒。

或許很多人會覺得一個不知道天才是什麼的人來撰寫這個,本身就是很狂妄的。但我想,一個平庸而乏味的靈魂卻臆想著什麼“天才”與“全人類”之間的預定和諧,這才是更狂妄的想法。更何況,殺死天才的,就是這些人,他們腳踩著天才的屍體,而繼續向偽造的大師膜拜,向早已失去光芒的星空吟誦讚歌。

2019年11月24日

[1] https://mp.weixin.qq.com/s/p2iPKXeeF2N53d_32Ee6Qg

南希的回應與批評:https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_6236325

我對於阿甘本真的沒什麼可以多說的,豆瓣上一篇顯然出自英美學術訓練出身的年輕學者的文章雖然火藥味很重,但基本上也代表了我的基本看法:https://www.douban.com/note/757244033/

[2] https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_6695421

[3] https://theinitium.com/article/20200406-opinion-neo-liberalism-harvey-response/

[4]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bKBFiVXNzrgtW95j66Tpcj2OYmL-Gj-mKxvVvEN8aI8/edit#gid=979494433

[5] https://www.asahi.com/articles/ASM5S347NM5SUPQJ003.html

[6] https://cybersecurity-jp.com/laws/34244

[7] https://www.asahi.com/articles/ASMBZ6G05MBZUUPI004.html

[8] https://www.cao.go.jp/bangouseido/seido/index.html

[9]https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/04/10/coronavirus-une-guerre-de-l-image-pour-les-geants-du-numerique_6036161_3234.html

[11] https://www.bbc.com/zhongwen/trad/science-51847910

[12] https://www.reuters.com/article/italy-coronavirus-emergency-state-0131-idCNKBS1ZV39L

[13] 《China Is the Real Sick Man of Asia》(原文連結:https://www.wsj.com/articles/china-is-the-real-sick-man-of-asia-11580773677)

[14] https://zh.wikipedia.org/wiki/东亚病夫

[15] 所以對中國大陸而言,真正能夠運用“後殖民主義”來進行思考與研究的,只可能是諸如偽滿洲國與昔日的宗主國日本之間的關係。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…