喜歡空談,不善行動

衡中、改命與Privilege

很久沒有寫東西了,一方面是因為沒有什麽表達的想法,或者說,沒什麽東西可以寫,另一方面是因為課業壓力很大,上課和做研究佔了相當多的時間。前者大概也來源於後者,因為沒有空閑時間,所以無暇胡思亂想,便沒有東西寫。於是每天變為被動的新聞讀取機器,沒有感情地吸入屏幕上的消息,也來不及細想或者作什麽reflection就抛諸腦後了(由此也算是親身體驗了一次馬克思所謂的“異化”……)。最近終於放假了,雖然還是要準備申請研究生的事情,不過相對而言總歸是有了一點時間。某日偶然重上Matters,見自己之前所作“雄文”,頓時有感,“這些都是什麽狗屁不通亂噏的垃圾還要發上來給人看”,尷尬之色溢於言表,於是便打算再寫一篇(雖然我懷疑過兩年再看這篇文章,也會覺得一樣垃圾)。

疫情以來的這一年多似乎見證了簡中互聯網meme的大爆發,從“入關學”到小鎮做題家、内卷,直到最新的“躺平”。這些大部分已有人作了深刻論述,不過最近突然進入社會爭議焦點的,卻是衡水中學一位高三學生在“超級演說家”上的演講[1]。

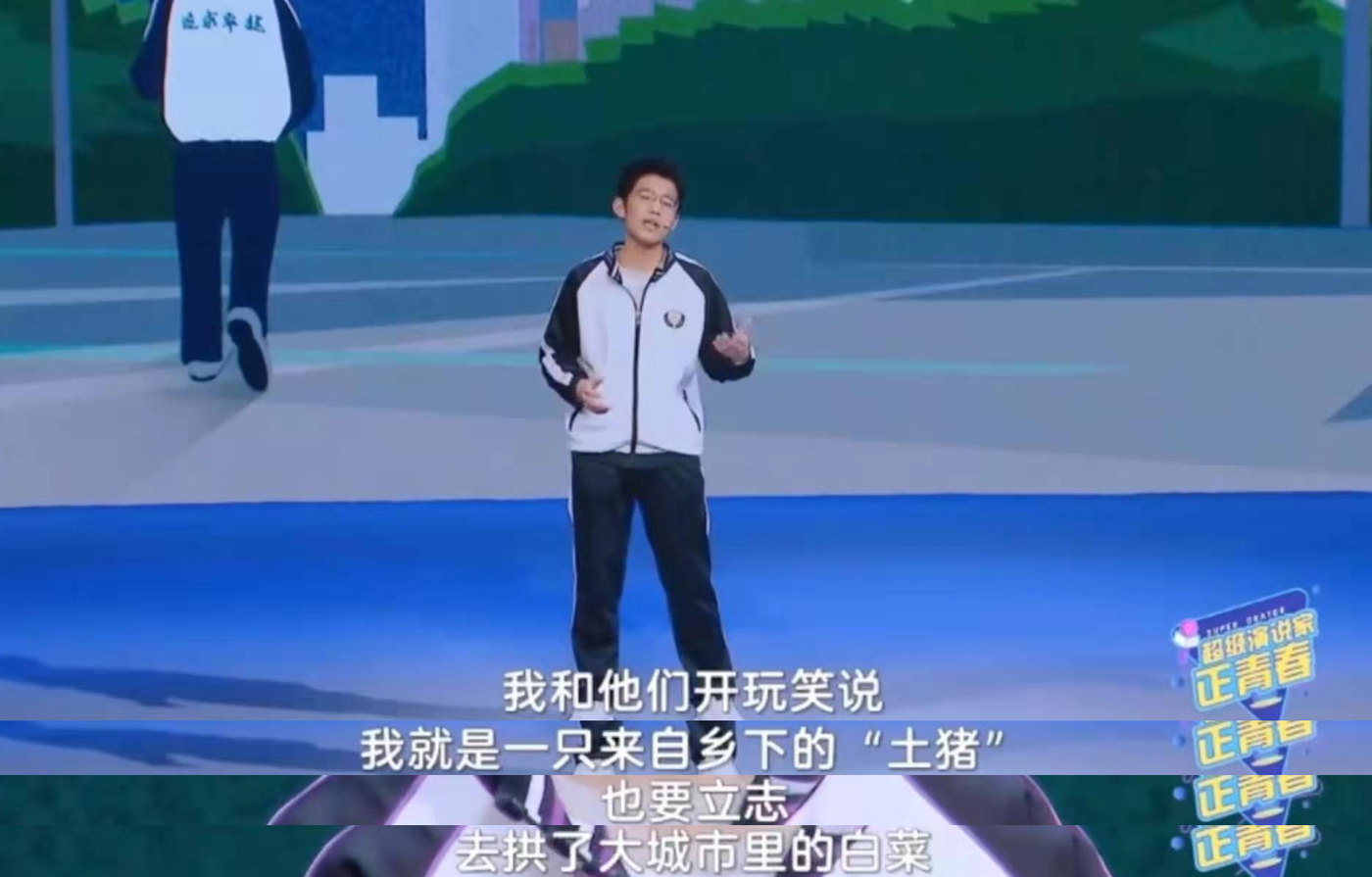

簡單概括一下這位張同學的演講内容。在這篇題為“小小的世界,大大的你”的演講中,首先他回顧了自己小時候在河北農村生活的落後與閉塞,以及他到衡水求學的經歷。但大城市的見識給他帶來的是巨大的落差:在與同學的交往中,他深刻地感受到了鄉下窮孩子和城裏生活優越的孩子的差距,當然這一點就算他不提我們大概也都了然於心。這種差距給他造成了幻滅之感。隨後他提及了激發他走出困境、刻苦讀書的契機:因為一個電視紀錄片而產生的“對遠方的向往”。有鑑於此,同時也是出於一個農村孩子改變人生(所謂“改命”)的願望,以及對平庸人生的深深恐懼,他變得比其他人更努力。在此,他也回擊了社會部分對於所謂“衡水模式”“考試機器”的質疑:想要跳出農村、和城裏人平起平坐,有一份穩定的工作、體面的生活,“他們有什麽錯?”

整個演講就在這種熱烈的“勵志”氛圍中結束了。不過最初引起爭議的並非勵志的問題,而是這位同學的一句話:“我就算是鄉下的土豬,也要立志去拱了城裏的白菜。”眾所周知,“豬拱白菜”時常被人用作對男女婚戀關係的一種較為粗俗的比喻。不過抛開“性別矛盾”這一點不論,相當多的人認為張同學的勵志演講是一碗“毒鷄湯”,通篇呼籲奮鬥、“不要甘心做普通人”之類,與官方的宣傳“躺平可恥”之類既得利益者的口徑有很大重合。

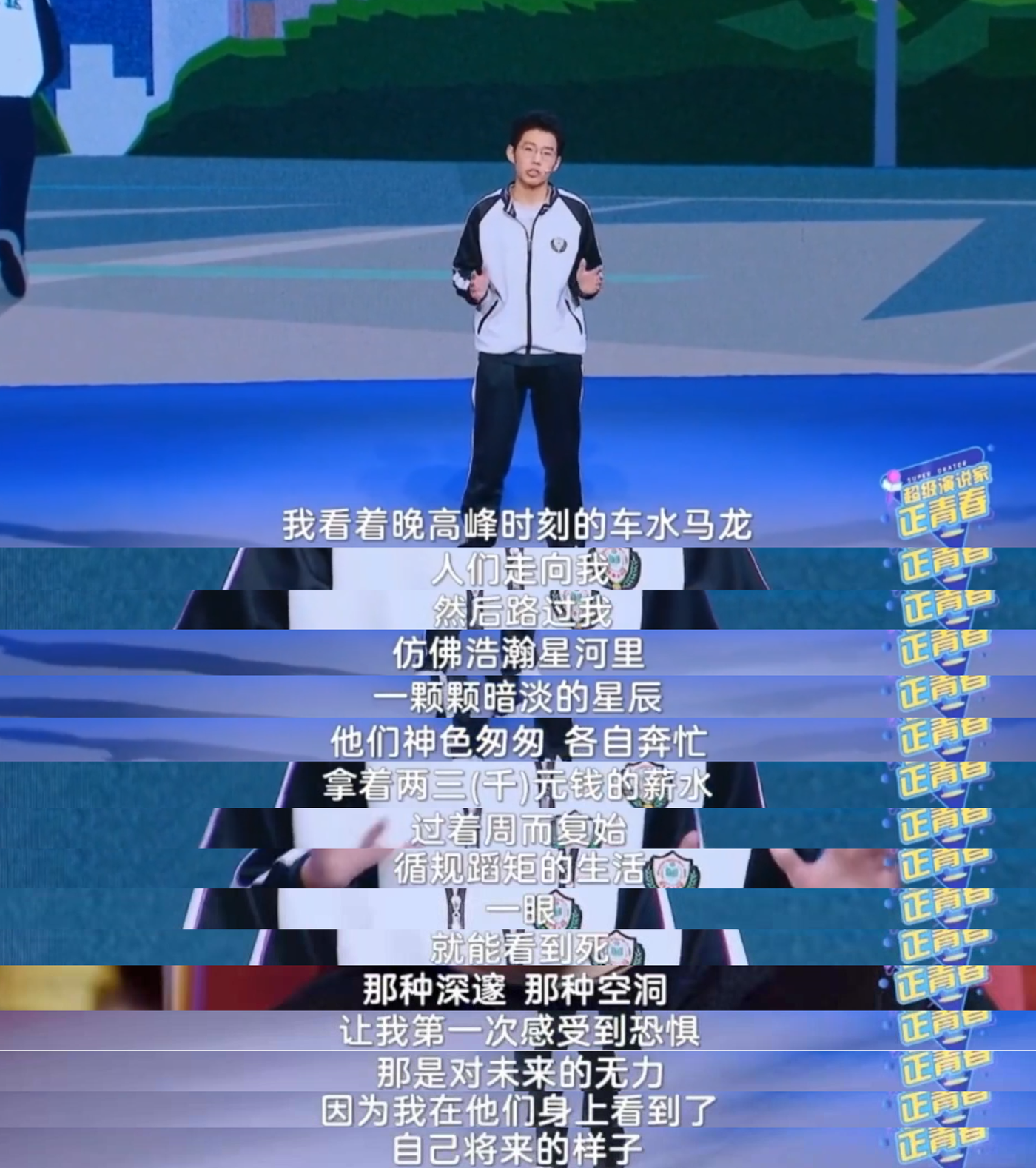

在知乎上面,一個頗為普遍的觀點是,這位同學講的東西“戾氣太重”,整天就想著怎麽把別人比下去,似乎只有這樣才能實現“階級躍升”、成為人上人一樣。更過分的是,他過於直白地表達了自己對平庸者的鄙夷:“拿著兩三千的薪水,過著周而復始、循規蹈矩的生活,一眼就能望到死。”雖然不甘平庸本身沒有問題,但“一眼望到死”卻真真切切是一貫的渲染焦慮、灌毒鷄湯的常用伎倆。何況平庸是大多數人的歸宿,不甘平庸可以,針對人就實屬沒必要了。

張同學在演講中提到的那種慘烈的競爭,於我自己而言是沒有體會過的。一綫城市的教育水平要比河北小城高出太多,競爭雖然激烈但不至於沒有退路。我高中班上的同學最差也能去到暨大這種大學,根本不會出現技校職中甚至落榜復讀的情況。這樣一來,班裏面同學之間似乎都很和諧,誰都不會因為成績好而暗中嫉妒誰,也不會因為成績沒那麽好而暗中鄙夷誰。

然而我卻似乎有所耳聞,某Top 2大學的某些學生是如何勾心鬥角的:熬夜學習,別人一旦問起就說自己整天都在玩游戲;整天纏著教授不放、問這問那,為了給TA留下一個好印象、方便拿推薦信;同學問自己問題,即使會也要說不會推脫;如此等等。同學之間維持著非常表面的友誼,明面上就互稱“大佬”互相恭維,暗中則把彼此當作對手,“整天就想著怎麽把別人比下去”。我不敢說這是普遍行為,但這確實可以看出,高考的慘烈競爭給部分學生帶來的影響。

但這種“要把別人都比下去”的想法究竟來自何處呢?張同學的演講提供了一個非常典型的例子。第一,他來自農村,背負著“全家幾代人的希望”要跳出農村。第二,他讀的中學在衡水,一個以高壓和激烈競爭聞名全國的地方。

第一點可以說是農村的通性(或者說,通病)了。眾所周知,如果一個人投胎時“不幸”被發配到了農村,拿著農村戶口,那麽為了工作機會,TA唯一的前途就是進城。但同樣眾所周知的是進城容易,而留下來很難。如果不能在城市(尤其是大城市,甚至一綫城市)立足下來,一到結婚生子又得回到農村,這樣下一代也會被牢牢地打上“農村戶口”的印記,又必須再重複一邊這“鯉魚躍龍門”一般孤注一擲的壯舉。

遙想建國初期,政府依靠農業稅從農民處獲得了大量的資源用以支持工業發展,而改革開放以後,農產品和工業產品極不相匹的價格(即所謂“剪刀差”)又使得農村幾乎成為“貧困”“落後”的等價詞。儘管當下人口流動還沒有完全放開,但數不勝數的農村年輕人已經爭相湧進城市,一小部分是通過考試成為“高端人才”,但絕大多數是當廉價勞動力、進血汗工廠。同時,恰恰是因為這沒有完全放開的戶口制度,對於不能落戶的“低端人口”而言,他們的子女被迫要留在戶口所在地也就是農村老家讀書(由此也衍生出“留守兒童”等等問題)。而他們自己,幹到一定年齡、退休之後,光鮮的大城市自然也不會予他們以什麽容身之地,唯一的選擇就是回到老家,然後寄希望於下一代的奮鬥。畢竟只要有一人能夠落戶,全家就都是城裏人了。(這一段是我最近看深圳的人口普查數據的真實感想。全國60歲以上人口平均佔約19%,而在深圳只有5%。豐富的年輕勞動力將深圳從小漁村送上了一綫城市的高度,但深圳想必不會留他們下來。這片彈丸之地從來都是給年輕人作最激烈的競爭的,這正是“深圳永遠年輕”。當然,隔壁的東莞可能更符合這一特點。)

此時再回看張同學的演講便會發現,他那害怕平庸甚至鄙視普通人的感情也情有可原了。農村和小縣城的人所面臨的競爭,恐怕是我們這些在大城市生活慣了的人無法想象的。這種把身邊人都當競爭對手的心理,也可以說是這種環境中長大的人難以避免的常態。這篇演講題為“小小的世界大大的你”,但事實上或許一個更加貼切的解讀是“大大的世界小小的你”:世界很大,所以他會因對遠方的向往而產生奮鬥的動力;但更重要的是,人實在過於渺小。他自己說,“想要成為父母的驕傲,想要讓他愛的人都能更精彩地活下去。”這並非什麽遠大理想,只是他最真實的情感流露而已。然而,為了這一點平凡甚至可稱卑微的想法,他們要付出多少呢?

再說衡水中學,一個“臭名昭著”的學校。長期以來外界對衡中的印象就是恐怖的高壓模式,壓榨學生一切空閑時間,將學生完全變成考試機器,或者說,做題家。一切都服從於、讓位於高考,以高考為導向,但對於高考之後的生活卻缺乏規劃。事實上不能說這是空穴來風,這在張同學的演講中也有體現:他談得最多的“同學們的理想”就是“我要去哪上大學”:MIT、Stanford、清北等等;以及結語中的,幻想高考考完的那個下午,“一切都結束了。”一切怎麽就結束了呢?明明是一切才剛剛開始啊。於是,在互聯網的語境下,這又成了衡中“高壓培養做題家”的一大例證,認為一到大學,失去了高壓的環境,又見證了“山外有山”,這種適應了高壓的學生就會徹底垮掉。

且先不論所謂“衡中模式”是好是坏,單就我本人的經驗而言,我確實認識一些中學來自衡水的大學同學。但他們在香港這種極端自由放任,更甚於普通内地大學的學校中,似乎也並無什麽水土不服。當然這是個案,不具有太大說服力,何況衡中最好的學生也不會來香港,而是自願投身於競爭更激烈的清北復交去當“大卷怪”。

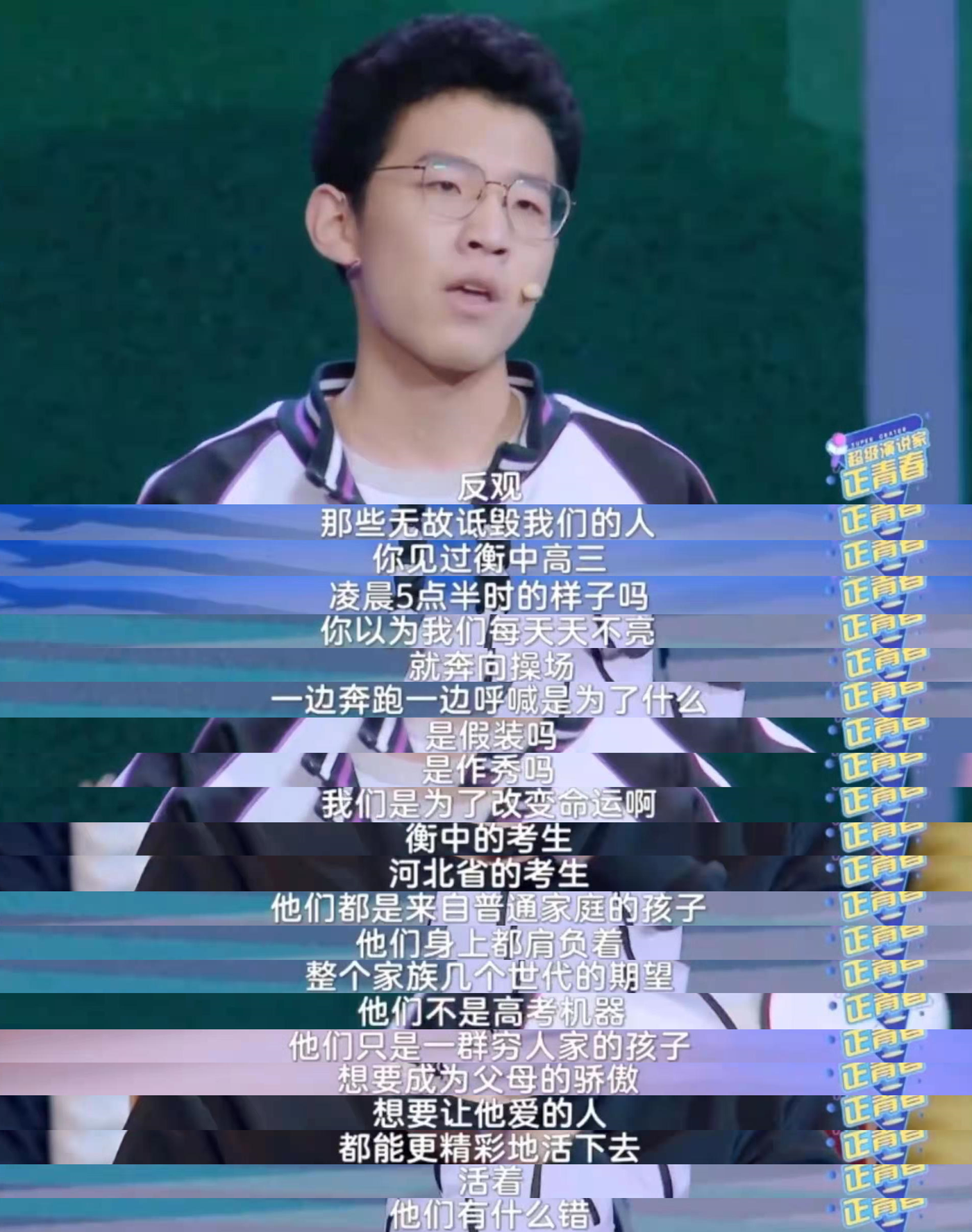

但我們仍不能不注意的是,張同學的演講無意中為“衡中模式”作了辯護,而且是拉上全體衡中學生來辯護。“那些無故詆毀我們的人,你見過衡中高三凌晨五點半的樣子嗎?……衡中的考生……他們身上都背著整個家族幾個世代的厚望,他們不是高考機器!他們只是一群窮人家的孩子,想要成為父母的驕傲……活著,他們有什麽錯?”

儘管“維護學校”可能並非他的本意,但這卻是他這番演講所造成的客觀後果。在面對社會對於“衡中模式”的質疑時,他先將“質疑學校”等價於“質疑學生”,而“質疑學生”是無論如何也站不住的,於是便可以輕鬆回擊。這種論證方式在轉瞬即逝的演講中聽起來好像很有說服力,但實際上這正是邏輯上的“稻草人謬誤”,刻意誇大、扭曲對方的觀點,使之荒謬化,以造成一種對方站不住的假象。可以說,張同學是把全體衡中學生拉出來給學校當擋箭牌,或者不好聽地說,這段演講讓他無意中成為了衡中的“宣傳機器”,甚至有人猜測,衡中推他出來就是來做公關、打廣告的。

那麽,衡水中學真如張同學所說,是“給予了寒門學子一個改變命運的機會”嗎?某種程度上,是的,但並非完全如此。一個被很多人忽視的事實是,我們一般所指的“衡中”,並不是一所學校,而是衡水的幾所中學的統稱,其中既有公立的衡水中學、衡水二中,也有民辦的衡水一中。而其中,衡水中學和衡水一中同屬一個“教育集團”,甚至連校長都是同一個人。那為什麽要開一個公立學校、一個民辦學校?這就關係到衡水另一個“賣點”:復讀學生。在高考的失意者中,家境尚好的會讓子女再努力一年,來年再戰。而公立學校是不收這些復讀生的,他們只能找私立學校,交高昂的學費。毫不意外地,窮人家的孩子沒有這個機會,家裏給不起這麽高的學費,考不上大學就只能進技校然後出來進廠做工。而衡水一中從這些復讀生家裏薅下來的羊毛,就轉移到了衡中和衡一中的教師手裏;給教師的工資越高,就越能吸引到好教師。

乍一聽這好像是個“劫富濟貧”的故事,衡中通過一種類似“再分配”的制度,似乎實現了教育的公平。果真如此嗎?衡中一邊通過高薪將全省甚至全國的優秀教師吸引過來,另一邊又通過自己的“光輝戰績”將全省的好學生吸引過來,兩手抓,兩手都硬。結果便是,衡中成了當地的一個巨無霸,一個“超級中學”。根據《新京報》的數據[2],衡中每年壟斷了全省90%的清北錄取名額,甚至省會石家莊的學校也難以望其項背,這在其他省是無法想象的。

但同時,我們也都知道,壟斷並不是一種良性競爭。衡中如此粗暴地在全省甚至全國範圍内虹吸教師和學生資源,直接結果就是其他學校的生存空間被嚴重打壓。失去了優秀的教師和學生,這些規模沒那麽大的學校就只能生存於超級中學的陰影之下,去搶奪衡中吃剩的殘羹冷炙。衡中的規模再大也只有一萬名學生,至於河北省剩下的那些學生,特別是那些因家境貧困而沒有機會受到良好教育、成績沒有那麽突出的學生們,誰來管他們的前途?反正衡中不管,衡中現在正忙著擴張自己的“教育集團”,把自己那一套推廣到全國各地呢。

從這一點看來,衡中的學生們,包括張同學自己在内,可能並非如他所言是如此的貧寒,如此的困窘。至少,他們能夠進入衡中,能夠接觸到如此高質的老師,在高考時擁有如此豐富的進入名校的機會,這已經是全國大多數學生都享受不到的privilege了。我們可以看看時常被用來和衡中對標的另一所中學,即安徽毛坦廠中學[3]。和衡中一樣,毛坦廠中學也以其高強度訓練的“毛坦廠模式”而聞名,他們不是996而是697。但不同的是,作為一所“小鎮中學”,毛中並沒有衡中那麽頂尖的學生和教師,那裏的學生可以說是真正的“寒門學子”。更誇張的是,整個鎮上面有相當多的家長是從外地過來全職陪讀的,他們想必不是什麽有錢人家。家長的種種事跡似乎也在印證這一點:拜天拜地,甚至連學校裏的“神樹”也要拜;“出征”時全體紅衣,大巴司機一定要姓馬或屬馬(寓意“馬到成功”)。這些行為傻得有些可笑,但正正是體現這些學生和家長極其強烈、不輸於張同學等衡中學生的,走出農村、追求美好人生,實現階級躍升的願望。但事實如何呢?這群真正的“寒門學子”,每年高考的一本率只有一半左右,雖然不能算低,但和衡中完全不能相比。這就是那些“投胎不好”、沒有那麽多privilege的學生的情況。

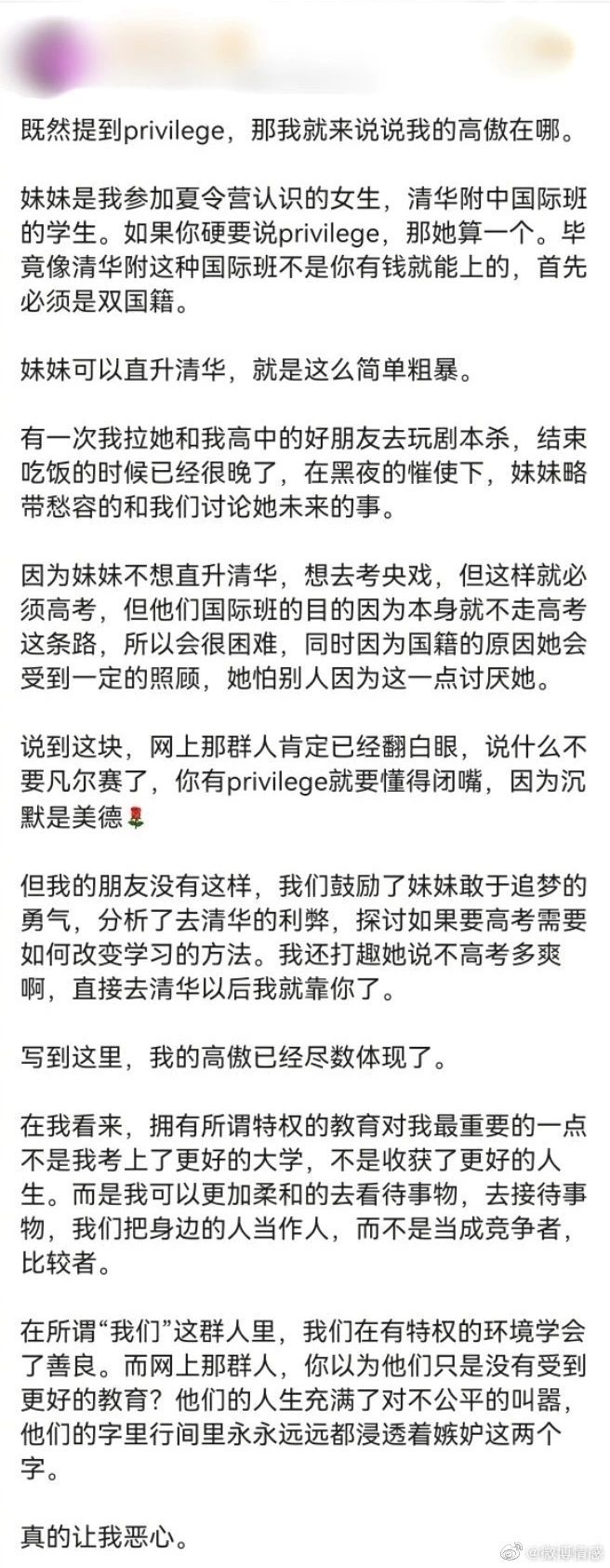

說到privilege,又想起了之前那位在微博上寫“我的高傲已經盡數體現了”的女生。她居高臨下地批判普通人“他們的人生充滿了對不公平的叫囂,他們的字裏行間永永遠遠都浸透著嫉妒這兩個字”,好像和知乎網友批判張同學的“整天就想著怎麽把別人比下去”有異曲同工之妙。誠然“整天就想著怎麽把別人比下去”並不是一種正常的心態,但如果僅僅止步於批判張同學等農村/小鎮青年“戾氣太重”“嫉妒”或“把身邊人都當成對手”,實屬miss the point。問題並不出在張同學等人本身,而在於他們背後的這一套游戲規則。在蛋糕不斷做大的年代,每個人分到的部分也在不斷變大。但當做大蛋糕的腳步趨於停滯時,人與人之間的競爭就愈發零和。但有些人不一樣,他們生下來就有別人奮鬥幾輩子也享受不到的privilege,他們當然也不會和這些奮鬥終生只為向上爬的人共情。

這似乎是一個很自然的現象。但它合理嗎?我曾經見過一個很好的比喻,它用“隨機投胎”來解釋羅爾斯的“無知之幕”:假設你是一個“靈魂”,就像在Soul中一樣,你要選擇投胎到某個社會裏面。但投胎是隨機的,你不能選擇家庭背景。也就是說,你既有可能降生於首富之家,成為第二個王思聰,也有可能進入一個月收入不到1000、時刻為溫飽擔憂的農村家庭。那麽,你會選擇哪個社會呢?每個人的選擇可能有差異,但大多數人的選擇代表了社會對於“正義”的普遍認知。假如一個社會貧富差距極大,階級流動通道被完全堵死,工人和農民被迫出賣自己的廉價勞動力換取溫飽,甚至還被迫互相進行惡性競爭(“内卷”),我們就很難將其描述為一個好的社會。雖然你有機會通過投胎成為特權階級的一份子,但這機會太過微小。更大的可能是,你成為一個底層人,“終日奔波苦,一刻不得閑。”一言以蔽之,如果有哪個社會,一切都要比運氣、比出身、比“投胎水平”,人生在出生那一瞬間就已經被決定了,那這個社會就是非常不正義的。如果底層的工人和農民被壓迫到了一個沒有退路的地步,那麽革命將是他們的唯一選擇。

這個問題無解嗎?我相信肯定是有的。樂觀一點看,“躺平”作為一種非暴力不合作運動的興起,正是說明了階級意識在社會中層群體中的普遍化。不過話說回來,躺平本身也是一件非常privileged的事。中產的人士就算每天上班摸魚,甚至在老家小縣城做個按時點卯的公務員,也能維持比較體面的生活。但如果一個基層的“打工仔”“廠妹”選擇躺平,他們的上限是“三和大神”,下限就是直接餓死了。對於維持溫飽都有問題的人而言,連躺平的機會都遙不可及,我們還能心平氣和地對他們說“躺平即是正義”嗎?

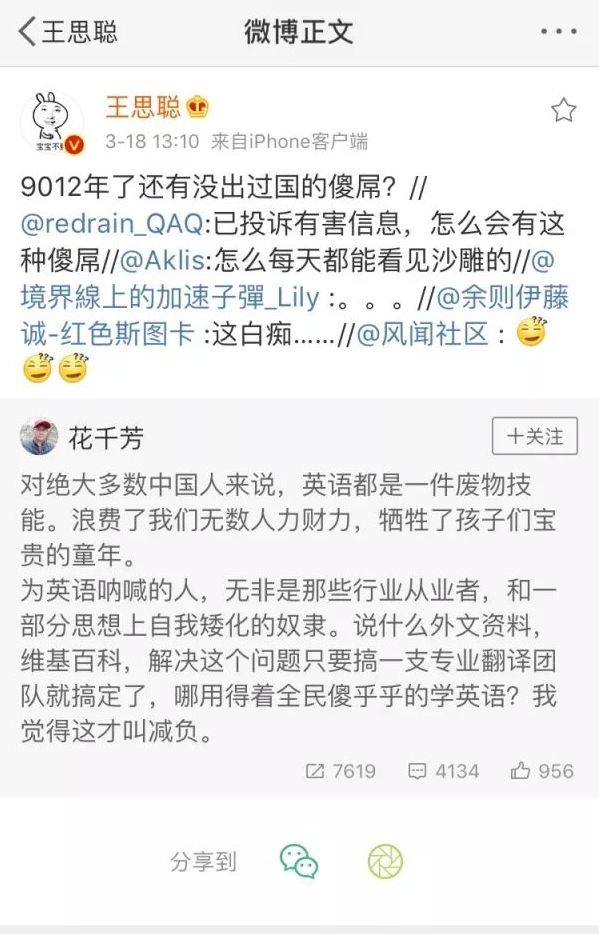

但是,這樣比privilege或者說“比慘”是沒有止境的。張同學說他自己是“寒門學子”,但他能進衡中,甚至已經得到了清華的保送名額,比起那些毛坦廠的真寒門學子而言他無疑是privileged的;批判他戾氣太重的網友們(以及我自己)大多來自大城市,從上小學伊始就享受著張同學沒有的城市教育,這也是一種privilege;而在我們之上則是“高傲盡數體現”這樣的人,他們的家境可稱得上富足,在中學就早早出國,甚至不需要過高考的獨木橋就能進世界名校。在所有人之上的則是真正的所謂“特權階層”,比如哈佛畢業的紅三代、傅高義的博士生“兔主席”任意,又比如之前提到的,認為“沒出過國的都是傻X”的王思聰本人。而在光譜另一端的,是鄉村留守兒童、進工廠打工的農民工,以及那些被榨取全部價值之後又被抛棄的老人和塵肺病人,他們是最不幸的群體。

如果我們僅僅是談論privilege的話,似乎只能得到這樣一個結論:有人比我有更多privilege,也有人的privilege比我要少。那麽,所以呢?必須承認,單獨的公民個體在這件事上是沒有什麽解決辦法的。但同時,我也不想去講什麽“再分配”或者“社會化撫養”這類過於宏大的社會構想。

我記得,之前(很久以前)方可成老師曾經寫過一篇文章[4],關於某些外國知識分子如何對待自己家庭的privilege。那篇文章令我有些驚訝,部分是因為我們很難想象主動放棄自己的privilege的行為。但經過這一年,我必須承認,能意識到自己擁有的privilege,這本身已經是非常難得、非常不同尋常的了。雖然我仍然對這種放棄privilege的個人自發行為能有什麽實際效果持保留意見(畢竟“沒有背叛利益的階級”),但我們確實應當思考,怎樣能夠盡量削弱出身的privilege對人命運的決定性,以及,站在基層群體的立場上,如何改變這個社會,令所有的人,無論階層,都能被平等地對待,而不是僅僅如法律中所寫“享有平等的權利”卻往往囿於現實所困而不能實現。

前幾天我讀到一篇微信文章,那位作者對張同學說,希望他不要僅僅追求個人的成功,而更要思考“如何讓更多像你一樣的人能擁有更多的機會”(大意)。不止是張同學,這是我們每個人都應該思考的。雖然“思考”本身好像很無力,也起不到什麽作用,但“幾個人既然起來,你不能說絕沒有毀壞這鐵屋的希望”。

參考文章:

[1] 澎湃新聞,《“學霸”高考前演講惹爭議,衡水中學回應》(附視頻),6月2日,https://mp.weixin.qq.com/s/RR9iYp0Ag4-FFErfK7MwFg

[2] 新京報,《衡水學生演講引熱議,“超級中學”真能讓寒門學子逆天改命嗎?》,6月11日,https://mp.weixin.qq.com/s/j-oPfr3XTQO6sY-Vb1tYwA

[3] 《高考》(紀錄片),嗶哩嗶哩,https://www.bilibili.com/bangumi/play/ep331169?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.-1

[4] 方可成,《我所認識的美國“白左”(兩則)》,https://matters.news/@disincurable/%E6%88%91%E6%89%80%E8%AE%A4%E8%AF%86%E7%9A%84%E7%BE%8E%E5%9B%BD-%E7%99%BD%E5%B7%A6-%E4%B8%A4%E5%88%99-bafyreickf2lwrx5pdv6b4nvjrpvlgkzc6syu6vyelbm5jximh2ftylnmuy

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…