追尋幽黯的角落。Motonokiaratio@gmail.com

革命、愛情、蘇州河|讀金宇澄《繁花》

看完金宇澄《繁花》,想寫下些什麼,卻始終沒啥靈感,於是把房間的燈一關,躲到被窩裡,頭和床頭板緊緊夾著棉被,整個人縮成一團,就著手機碼字。黑暗裡只剩手機的光線和濃度逐漸升高的二氧化碳 ─ 這大概就是我能專注寫字的另一種姿勢,隔絕外界一眾干擾,耳中只剩極度安靜後,留下那點轟鳴。

金宇澄寫《繁花》,用一種特殊文體寫成,全篇標點符號只兩種,逗號,句號。沒有其他符號的結果,整本書都像是呢喃絮語。另外,多個用詞不斷重複,像「不響」二字,他人統計,全書出現1500遍。還有,「人們不禁要問」,是主角滬生的口頭禪,文革用語,當年做紅衛兵留下的。加上無處不在的上海話,讀起來有奇異的美感,一開始讀,也頗耗費心神。

上帝不響,像一切全由我定。

滬生說,我不禁要問,革命到了現在,還有漏網之魚。阿寶嘆息說,滬生到了現在,還講這種口頭語,還談革命。

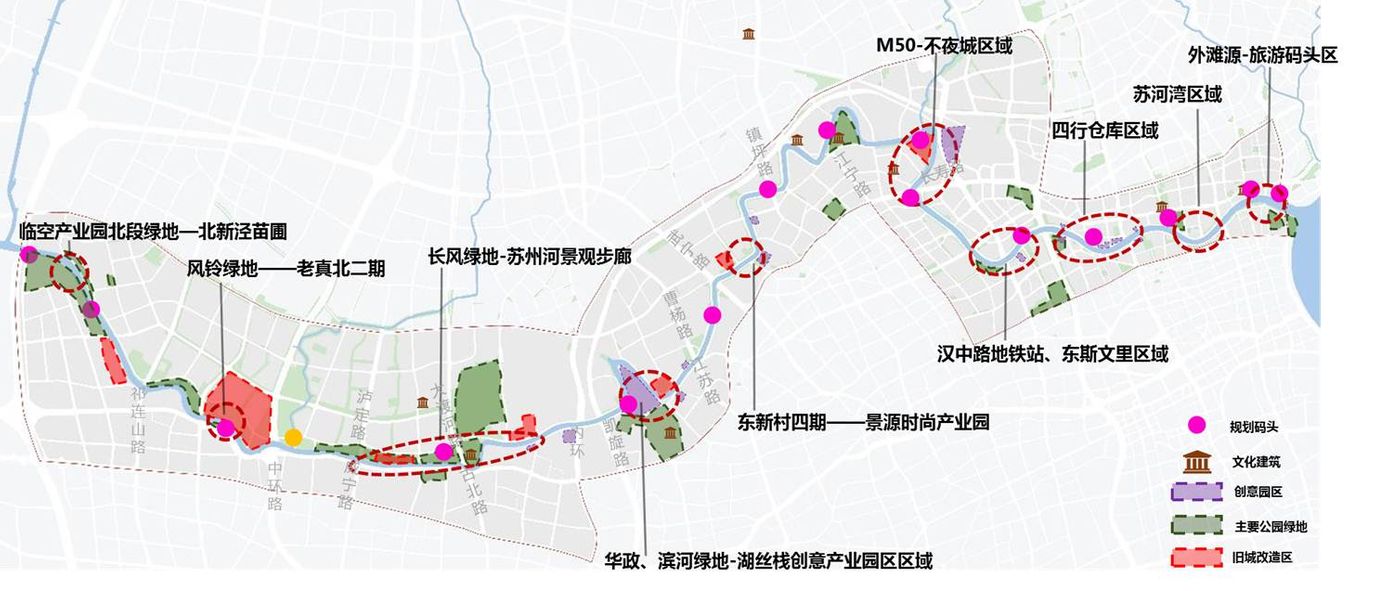

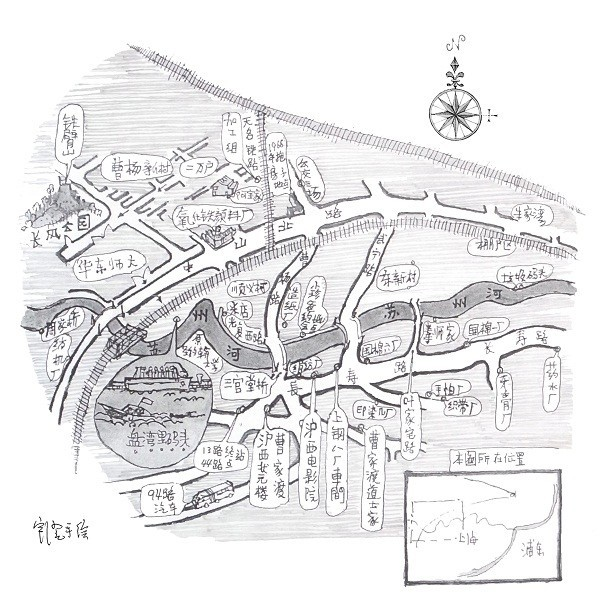

細讀《繁花》,會發現故事發生在滬西一帶,蘇州河從中間切過,河北岸是普陀區,河南岸則是長寧區、靜安區。如果對當代上海熟悉,就知道這兒是改革開放以來上海變化最大的地區之一,原因無他,自民國開始,蘇州河兩岸逐步蓋起大量工廠,加上自清末以來擁擠的碼頭及船隻,人畜排泄物、工廠廢水、各式垃圾、牲畜屍體,不加思索遍佈,河水黑黝黝,如剛從汽車引擎流出的機油。

不禁回想起九十年代末,那時,中國大陸對台灣人而言雖機會遍地,但野蠻叢生,台資企業往往會開三至四倍的薪資招募台幹前往上海江蘇一帶工作。

電影《蘇州河》的背景即為九十年代,電影裡的蘇州河黑水淌流,駁船擁擠,工人在兩岸廠房上揮舞鋼槌,橋上眾人迷濛,一片灰天黑地。

吳淞江,起源於太湖,由西向東流入黃浦江,流經上海一帶稱蘇州河。改革開放之後,在朱鎔基主政上海任內,大力整治,遷移工廠並且清理河底沉積百年汙泥。直到現在河水乾淨,綠蔭陳群,兩旁還有可從上游貫通至外灘的腳踏車道。經過二十多年整治,現兩岸已變成高檔住宅區,房價約15萬人民幣每平方米,換算成台幣,就是每坪約200萬。

說實在,我哪懂什麼上海?那兒可是大城市呢,我一次都沒去過。關於這些關於蘇州河的事,都是蜷曲在黑暗被窩裡,我一點一點查著手機知道的。你如果google「蘇州河」,會看到兩部相關的電影,一是婁燁導演的同名電影《蘇州河》,另一部是前些年大熱的愛國電影《八佰》。四行倉庫就在蘇州河畔,不過不在滬西,而是要沿著河,往外灘方向前進,直到西藏橋橋頭,此時蘇州河已離匯入黃浦江不遠。

但蘇州河如蛇ㄧ般扭動,在上海市內蜿蜒數十公里。舉《繁花》裡故事的發生地為例,主角滬生、阿寶在文革中期和女士們約會在蘇州河畔長風公園,離四行倉庫還足有五公里,這還只是直線距離,如果加上W型彎彎曲曲的河道,從河上乘船過去,恐怕十公里不只。

滬西現在雖然是高檔住宅區,但放在六十年代,也不過是廢氣叢生的工廠區域,工人上下班來往工廠,往往跨越蘇州河。

金予澄寫字盡往瑣碎裡去。

在《繁花》裡,阿寶一家原居於高級地段:

…兩個人從假三層爬上屋頂,瓦片溫熱,眼裡是半個盧灣區,前面香山路,東面復興公園,東面偏北,看見祖父獨幢洋房一角,西面後方,皋蘭路尼古拉東正教堂…

這是本書開始,六十年代時,阿寶小時候居住之地。按以上文字所驥,尋找地圖,可以發現這裡目前是上海最高級地段,一幢幢老洋房,有錢也不可得。此地就是老上海、法租界,梁朝偉在重慶公寓和湯唯周旋,觀光客流連於此。孫中山故居就在這兒,當張春橋在上海呼風喚雨時,門牌號碼也是在香山路上。回到從前,這裡是政商名流居住之所,上只角,老城廂。

阿寶爺爺是大資本家,住在思南路大洋房,公私合營下,雖失去公司控制權,但股利和租金仍享用不盡。但阿寶爸爸卻是革命者,他認為出身資產階級還搞革命,才是真正進步青年。阿寶爸爸毅然與爺爺決裂,先於上海活動,後去蘇北根據地受訓,回滬後在日本統治下的上海搞情報,做地下黨,蹲日本人監牢。幾經浮沉,上海解放後,待分配革命成果,卻被審查關押,兩年後釋放,剝奪一切待遇,安排至雜貨公司做會計。

沒過幾年,文革開始,阿寶爺爺被打成資本階級反動派,遭紅衛兵抄家。革命小將們不手軟,自居革命者的兒子,被迫劃清界限,毫無維護能力。

金宇澄寫抄家如身歷其境,筆下抄的乾乾淨淨,一絲不掛,一抄再抄還能再一抄:

大廳裡空空蕩蕩,地毯已捲起豎好,壁爐及部分地板,周圍踢腳線,俱已撬開,所有的窗臺,窗簾盒撬開。三只單人沙發,四腳朝天,托底部拆穿,彈簧向肚腸一樣托出。…… 老工人摸一遍阿寶兩腋,褲檔,阿寶一讓。工人說,不許犟,鞋子脫下來。阿寶脫了鞋子。老工人抽出鞋墊,一一捏過,仔細捏一遍阿寶的褲腰,襯衫後領。 …祖父頭頸掛了一塊牌子,跪到牆角裡,阿寶立刻衝進房間,托祖父起來。門口工人說,做啥。祖父不動說,不要緊,不要緊。工人拎了阿寶的衣裳,拉出來,托到小房間裡,孃孃披頭散髮,也是獨跪地板,面前攤開一只小皮箱,裡面是一套國民黨軍裝,一張白紙,寫毛筆大字,一九四六年民國三十五年國民大會代表選民證?柳德文? …女工說,娘的臭皮,垃圾貨,死女人,柳德文到底是啥人,講,今朝講不出來,講不出來,就不許起來,臭皮。

看到這不禁想起紅樓夢裡的抄家場面。紅學家說,曹雪芹之所以把大觀園被抄寫得如此清晰,是因為他小時候就目睹曹家被雍正抄家的場面。

那金宇澄呢?他怎那麼熟抄家?雖說建國以來,政治運動不斷,從「土改」起就常有抄家,但能寫抄家如親眼目睹,還是少見。我抱著疑問,在《收穫》雜誌裡,張英與他的訪談裡看到解答:

說到工人階級這塊,我加了抄家的詳細場景,比方說保險箱打開裡邊什麼東西。過去的工人是什麼樣?我所知道的工人情況加了很多,包括他們成千上萬參加青幫,工廠裡邊全是幫派,幫派內部又分廣東幫、浙江幫、紹興幫、蘇北幫、湖北幫。當時就連共產黨地下組織進去搞運動,也要先參加青幫。 上海解放的時候,上海總工會向全國總工會做了一些匯報,比如上海工人階級的情況:某某廠多少工人有小老婆,多少工人有性病,多少工人穿西裝,食堂裡邊怎麼浪費糧食,還有人喝啤酒……農民對工人不滿意:工人的療養院,地毯比他的被子都好。 包括「文革」時候,工人師傅抄家,為什麼掘地三尺找金條?這其實是農民思維,他們在土地上挖了幾千年,挖土豆、紅薯,房子裡邊也要挖。後來還辦抄家日用品展覽,主要增加這些有趣的細節場景。我覺得等於像畫畫一樣,你可以把它畫得更細一點。

原來在上山下鄉後,金宇澄因病回滬,分配到鐘錶廠做工人,從此十分了解工人心思。在《繁花》裡,還有一段主角在里弄鐘錶廠作鉗工的橋段,十分細緻,原先也來自於作者的經歷。

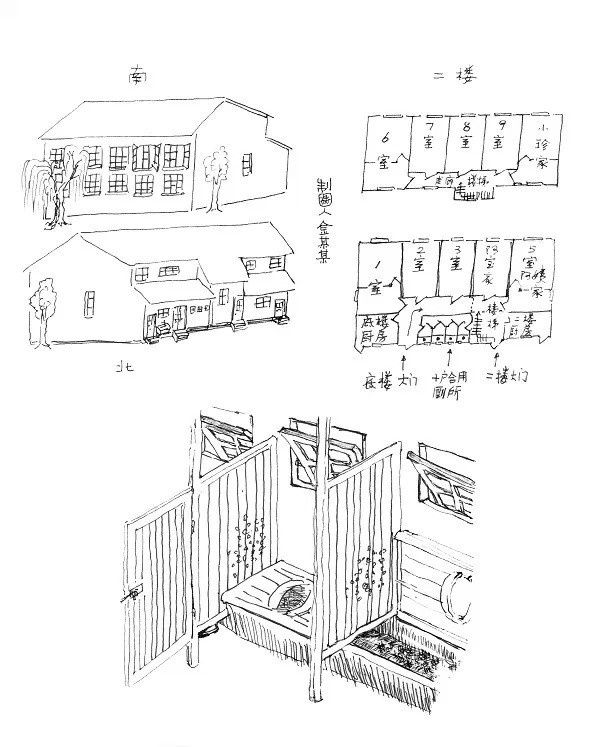

抄家之後,書中主角阿寶全家被分配到滬西,蘇州河北岸,曹楊工人新村,房型人稱「兩萬戶」,蘇聯專家設計,每個門牌十戶人家,五上五下,五戶合用一個灶間,兩個馬桶座位,從早到晚,樓上樓下,人聲不斷。馬桶間臭得要死,米田共,堆成山,竹絲掃帚也推不動,膩心。

從此,阿寶從少爺被打成黑五類,經常來往於蘇州河北岸工人新村和河南岸曹家渡,途經三官堂橋。

另一主角滬生,空軍子弟,根正苗紅,文革一來,穿條軍褲,在街上和革命小將一夥,威風凜凜。

紅衛兵是毛主席的紅衛兵。紅太陽,放心中。做任何事前,手摸毛語錄,思想帶來武裝,一往直前,橫掃一切害蟲。路上有女子舉止風騷,下半身穿著太緊,穿包屁股褲子,革命小將們隨即拿把大剪刀「恣拉」一聲剪下褲腳,隨即延縫線而上,整件褲子硬生生絞下。

也免不了藉革命名義報私仇。滬生陪一革命小將去抄「香港小姐」家。小姐去香港混過一陣,打兩針隆乳,才叫做香港小姐,回到上海,在「大世界」工作,搞摸摸茶。眾人闖進小姐家,一陣亂鑿亂搶,香港小姐披頭散髮,頸裡掛一牌子,「黃金榮姘頭,下做女流氓董丹桂」。而後,革命小將們被師傅請去單位食堂吃飯:

滬生說,「方塊豆腐乾」,厲害的。 …同學放下筷子說,其實,我已經悶了好幾年了,最受不了有人罵我窮鱉三,我不禁要問了,人人是平等的,這隻死女人,過去罵我,也就算了,到現在還敢罵我,我不摜這只凳子,算男人吧。

滬生還喜語出文革體,「人們不禁要問」老掛嘴上。這口頭禪跟著他一輩子,直到九十年代了,滬生成為律師了,還戒不掉。

總的來說,繁花也不過說些男男女女之事,細細碎碎,推推拖拖,六十年代如此,九十年代亦是,中國作家在這兩個時間點總有用不盡的筆墨。

文革時代的愛情總帶著悲劇色彩,階級成分掌管一切,一分開,真是生離死別了。上山下鄉運動一搞,滬生女友到吉林插隊,就與當地男子結婚,從此兩人難以見面;阿寶因為家庭成分不好,小情侶被女友爸爸硬生生拆散;文革過後的七十年代末,蘭蘭拋棄了滬生,到處託人介紹說媒,想嫁到香港,那香港對象也不過一加油站工人。

《繁花》裡六十年代和九十年代交錯來回書寫,這常常帶來一種恍惚,以為隨時間經過,人會成長,從前的事到後來就能以某種姿態展現。這話也只對一半,人的成長往往只是自欺欺人,事物的結果通常又以異想不到的姿態倒打一巴掌,所以說,又經過三十年,九十年代到底有啥好提?不過破事重複發生。

就像三十年後,阿寶從國民黨反動派變成了貿易公司的寶總,卻始終單身,那些纏繞身邊的女子,不是發瘋,就是出家。在改革開放的年代裡,有許多女子追求財富勝於愛情,肉體不過是坑殺有錢人的工具,在常熟的一幕,眾人在大院樓下聽評彈響檔,汪小姐卻假裝醉酒,在樓上與徐總搞些男女之事,在書中後段,再用腹中小孩坑殺徐總。

沒自由的年代,看見純真的愛情,改革開放後,愛情反變成帳本數字。時間跳躍帶來一陣暈眩,回憶過去總帶有羞赧之感,兩相對照下,如大觀園般蒼涼。

另有件趣事,在台灣出版的金宇澄散文集《我們並不知道》序中,作者說,在簡體版《繁花》裡,引用詞句,街道招牌,多用繁體字,如上海知名老咖啡廳「文艺复兴」、「巴塞龙那」,改用「文藝復興」、「巴塞龍那」。

沒想到台灣出繁體版後,繁體字與簡體字對照的效果卻被一眾繁體字淹沒。繁體字,反而帶來簡化。

寫那麼多,但我哪懂什麼上海?這些文字,也不過是得到了些上海印象的空中樓閣。如同《看不見的城市》裡端坐在上位的忽必烈,無法親臨自己廣闊的國土,只能聽著馬可波羅報告遊歷四方的故事。金予澄筆下的上海,投射到腦裡,成為我幻想中組成上海的一部分。窮盡一切,只得到上海的影子。

很多人說本書裡人物眾多,時常搞混。搞混也無妨,反正所有男人都是自身的影子 ,所有女人,也都只是幻影。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…