对49年以后中国历史感兴趣,鉴于中文互联网有关的记忆和记载正在被大规模地有计划地移除,本博主要用作收集网络“垃圾”,“拯救”网络记忆和记载,可能偶尔会有点原创,稍微会转一点资料性强创见多的不被主流刊载的学术性文章。另外,凡华夏文摘刊登过的文章一般不cross post,当然也会有例外,视情况而定。

王友琴 水洗似的遗忘——记龚维泰之死

水洗似的遗忘................... ——记龚维泰之死

竟然没有发出一点点呻吟?

龚维泰,男,北京大学俄语系俄语语言教研室讲师。1968年冬天在“清理阶级队伍运动”中被指控为“叛徒”,遭到野蛮“斗争”。被关押在北大学一教室楼中时,用刮脸刀片割断股动脉自杀身亡。当时36岁,妻子正在怀孕。

龚维泰自杀的时候,躺在北京大学“第一教室楼”一个房间的地铺上。“监管”他的两个学生睡在床上。他在被子下面用刮脸刀片割断股动脉,血流尽而死。整个过程中,两个“监管”人没有听到一点声响。早晨他们还喝斥龚维泰为什么不起来,看到地板上的血流,掀开被子才知道他已经死亡。龚维泰的赴死的意志如此坚决,竟然没有发出一点点呻吟。这是何等可怕的故事。

笔者在调查中了解到这个故事的时候,想到自己在1970描述“一教”楼前空场上燕子的啁啾和飞翔,那时候完全没有听说过有人在这里割动脉自杀,没有想到脚下的地板上有过人血。龚维泰之死,令人为这种水洗似的遗忘而深感震动。?

“整天鬼哭狼嚎”的北大一教

1968年毛泽东亲自指导开展“清理阶级队伍运动”。8月,毛派 “工人解放军毛泽东思想宣传队” 往大学领导文革。9月底,军工宣队命令全体人员必须集中住在学校里,包括那些本来就住在学校中集体宿舍里的人。他们引用毛泽东对北大的评价“庙小神灵大,池浅王八多”,还进一步发挥说,“王八多得腿碰腿”。

俄语系的教师们被命令住在北大的第一教室楼里。俄语系的男老师们,从系主任曹靖华教授到年轻助教,住了一间教室。女老师们住在另一间教室里。有一个女老师,既没有“问题”,又有一岁的孩子,但是也必须住在那里。沿墙地上铺了稻草,大家把从家里带来的被褥放在稻草上睡觉。除了个别“问题少”的人外,周末也不准回家。他们被关在那里一个多月。

上午、下午和晚上,三个单元的时间是开会,互相揭发,听取“交代”,开“斗争会”,此外是学习毛泽东的著作,每天向毛泽东的画像“早请示”和“晚汇报”。每天早上要一起起床和出操。

那时候,北大校园里到处可以看到一队队“牛鬼蛇神”,身后是凶神恶煞的监管人员。有900多人被“揪出来”“立案审查”。第一教室楼里常常“斗争”人。一个和龚维泰同系的老师说,那时第一教室楼“整天鬼哭狼嚎”,意思是说,有斗人者的吼叫,也有被斗者挨打后的哀号。

很多人被套上了各种罪名,他们被强迫坦白他们的罪行。体罚和殴打是时常发生的,谩骂侮辱和心理折磨更是被大量使用。俄语系系主任曹靖华教授的头上被悬挂了二百瓦的大电灯泡,他不能入睡。他要求移开,被告知这就是为了让他无法入睡以“坦白交待问题”。

除了肉体方面的折磨,还有心理和道德的折磨。所有的人被命令“互相揭发”。而且还有“面对面揭发”、“背对背揭发”等花样。如果有人在开会时不发言,立刻遭到点名批评或者“个别谈话”。那时候有些人还有一定的“旧”道德观念存在,觉得去“揭发”别人是可耻而且可怕的事情。有一位老师告诉笔者,虽然他自己没有受到特别严重的“斗争”,但是必须“揭发”和“斗争”别人,所以,“那是我一生中最黑暗的时间。”笔者同意他的这种描述,这是一种有良心的人的描述。特别是对比有些人至今不以作伪证为罪恶,或者认为如果“揭发”的是事实就不算错。

所谓“法律追溯期限”

龚维泰是俄语系的“审查重点”。他还没有“资格”和别的同事一起睡地铺。他被关在“一教”的一间小房间里。他睡在地上。有两个系里的学生负责“监管”他。他们睡在床上。房间里贴满了“坦白从宽抗拒从严顽抗到底死路一条”之类的标语。?

龚维泰被“斗争”过很多次。他自杀的那一天白天,在俄语系全系大会上被“斗争”。他被“坐飞机”。毛泽东还曾在一个讲话中绕有兴趣地提到这个“新名词”,倒也提供了他赞赏虐待迫害的证据。那时候物质生活水平低,即使在北京大学里面,也没有多少人坐过真的飞机,但是有很多人在“斗争会”上一次一次“坐飞机”:两个学生在龚维泰身后揪着他的胳膊,他低头弯腰成90度角。形状如飞机。一位他的同事记得,“斗争会”期间,龚维泰身后揪着他手臂的学生还用脚踹他的肩膀。

“坐飞机”仅仅是在公众场合被看到的龚维泰所受的折磨。其他的事情,已经永远无法知道。

夜里,龚维泰就躺在“一教”的地板上,静悄悄地杀死了自己。很难想像,什么样的绝望会让人这样结束自己的生命!他自杀,没有抗议,没有抱怨,甚至在流血中渐渐死去的过程中,没有呻吟,没有响动,以致躺在他身边的人们都不知道发生了什么。

和他同时睡在“一教”的同事们,又该是经历了何种的恐怖!他们一起开会,互相“揭发”和“斗争”。兔死狐悲,是常情。可是当时却不但不能表示悲伤,还要开会声讨自杀者是“畏罪自杀”,是“自绝于人民”,是变成了“不耻于人类的狗屎堆”(毛泽东语)。

龚维泰曾经到苏联留学,业务上很强,是俄语语言教研室的主力教师之一。他的同事说,他的文学和音乐修养都很好,也是个人品很好而且人缘很好的人。

龚维泰的罪名是“叛徒”。他是中学生的时候,参加过“民族解放青年先锋队”,这是共产党组织的青年组织。他曾经被国民党政府逮捕,后来很快被释放了。

1968年,北京大学军工宣队指控他是“叛徒”,所以才被国民党政府释放。他的同事们当时听了他的“罪证”,始终没有明白其中的推理逻辑。但是他们什么也不能说。他们只能在会上举手喊“打倒”。

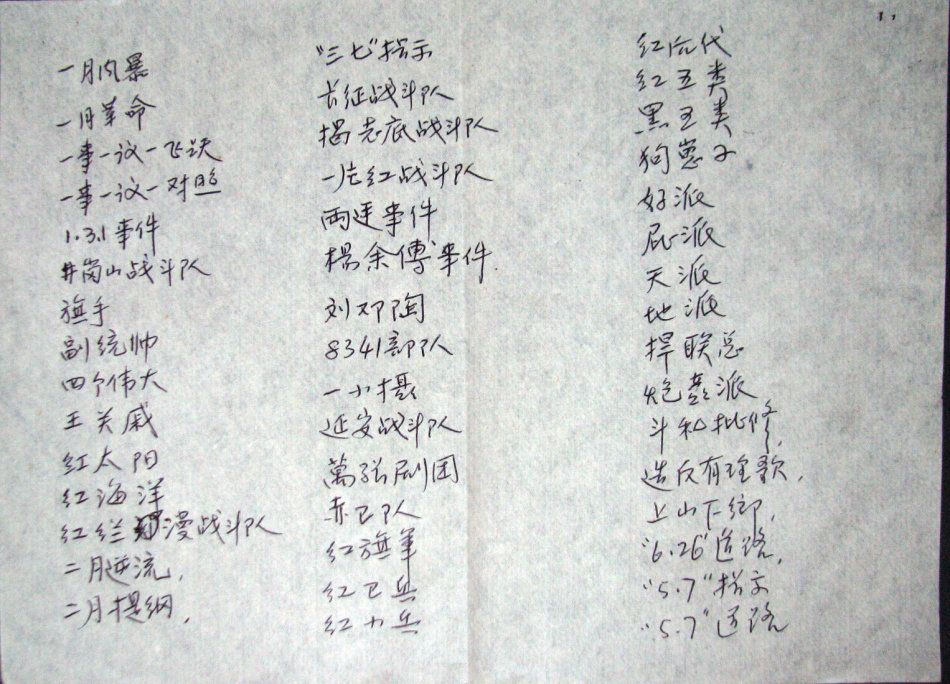

“揪叛徒”是文革中的重要一项。文革明令规定的打击对象,在大的种类方面,共有八类。除了文革前就广泛使用的“地富反坏右”以外,还有三类是“叛徒、特务、走资派“。其实,在八类之外还有别的种种罪名。

龚维泰的事情听起来确实“奇怪”。龚维泰参加共产党组织的“民青”反对国民党政府,他被逮捕以后并没有治他的罪。没有证据说明他被捕后为国民党政府做过任何伤害共产党的事情,他却在20年后的“清理阶级队伍运动”中,为此被捕事件遭到严酷的“审查”,最后这样可怕地死去

实际上,从法律的角度看,除非是杀了人,不管龚维泰在那时候作了什么,都已经过了法律的追溯期限,不能再作追究。但是“革命”压倒一切的时候,法律是纸上空文。非常讽刺性的是,文革后有人控告文革中的打人凶手,北京的检察院却以“法律追溯期限已过”拒绝。

水洗似的遗忘

据中共北京大学党委文革后的统计,仅仅在这个“清理阶级队伍运动”中,北京大学一共有24个人自杀。但是官方不愿意提供名单。1998年北京大学出版社出版的《北京大学纪事》中记载了一些文革中被迫害致死的人的名字和死亡日期,然而仅仅限于正教授和高级党政干部,连副教授都没有资格列入。龚维泰是讲师,该书没有提到他的名字。笔者调查多年,还没有找到这24人的全部名字

一位北京大学的老师告诉笔者,1979年,她得到了“平反”。可是那些当初把她整得死去活来的“积极分子”和“专案组”成员,还是理直气壮的样子,说:我们那时候是响应毛主席的号召革命。

他们的“专案对象”受到虐待,甚至像龚维泰这样悲惨地死去。为什么这不能使得那些“积极分子”感到负疚呢?实际上,对那些“积极分子”来说,如果没有良心,没有道德追求,那么由他们导致的痛苦甚至死亡是不会引起他们内心的负疚感和不安的。何况毛泽东的画像还挂在天安门城楼上,他们作为下面执行的小人物,当然很方便就可以以此作为自我辩护的方法。

龚维泰是一个普通的教员,但是指导“清理阶级队伍”的一系列文件,都是由毛泽东画过圈或者特别加以批语。在北京大学和清华大学领导“清队”的,更是毛泽东身边的亲信迟群、谢静宜等人。在1990年代谢静宜发表文章纪念毛泽东,摆出一副天真纯洁的“小谢”模样(“小谢”是毛泽东在一个重要批示中对谢静宜的称呼。)他们做的坏事,那些被他们害死的人,好像从来没有发生过一样。事情很简单:当龚维泰们的血,当受难者的名字,都水洗似的被遗忘了的时候,害人者可以若无其事,毫不羞愧。

龚维泰死亡的时候,结婚五年,妻子正怀着他们的第一个孩子。他们的儿子从来没有能见到父亲。

在北京大学俄语系,在所谓“清理阶级队伍运动”中,在龚维泰自杀之后,还有一位教师朱耆泉在被关押中跳楼自杀身亡。?

http://beijingspring.com/bj2/2003/240/200310103856.htm

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…