用力寫字

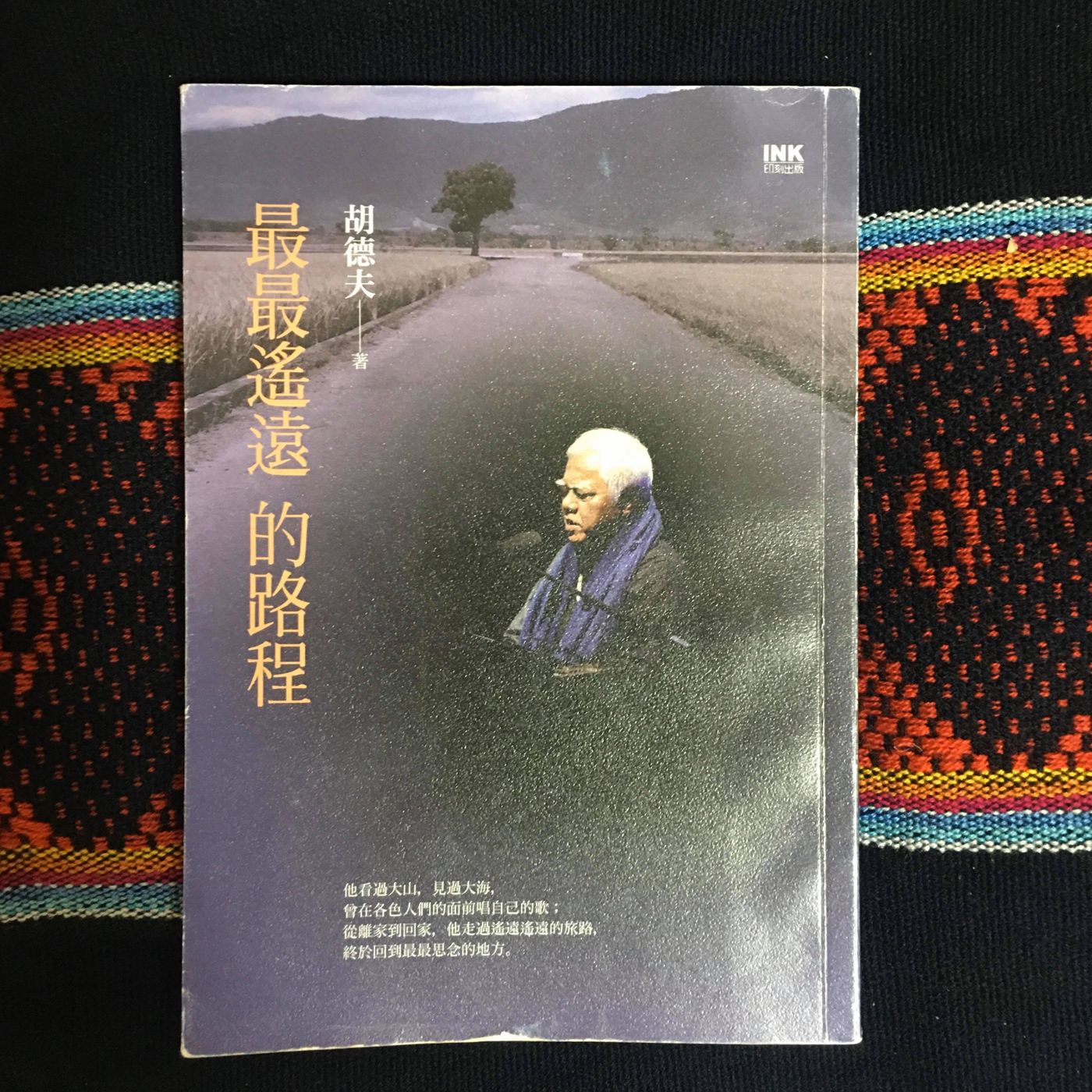

島上讀書 | 《最最遙遠的路程》:自己的田、自己的門

我其實很早就開始聽胡德夫了,但一直沒有產生太深刻的共鳴。直到今晚看他的文集《最最遙遠的路程》,其中一個章節是關於他寫過的歌,隨著閱讀的節奏一首首歌聽來,竟好像開啟了情緒的洪流。這些歌曲是那樣深情地詠唱故鄉和苦難深重的族人,《為什麼》的哀傷和憤怒、《大武山美麗的媽媽》的悲憫和深愛、直到《最最遙遠的路程》那句「你我需穿透每场虚幻的梦,最后走进自己的田、自己的门」,令我淚如雨下。這一次,我從他的歌中聽到了自己。

我在內地的城市出生,直到奶奶臨終時,我才第二次回到爸爸的老家,一個貧瘠的鄉村。我對這裡的記憶,是鄉下親戚帶來的酸梨味道,那裡滿山都是梨樹,盛產一種小小的沙梨,但現在所有人都去城市打工,已經沒有人照看梨樹了。爸爸說,到了收穫的季節,滿山都是快要爛掉的梨子。

回到鄉下,終於看到家族的那塊田地,我的驚嚇多於喜悅。因為家裡的祖屋已經拆掉了,爸爸兄妹幾個湊錢,像其他的村人一樣建起三層水泥房子,但因為不夠錢,房子建了一半就爛尾,沒有裝修,赤裸裸的紅磚胚。沒有人住的房子,成了燕子和蝙蝠的家,地下積了厚厚的黑色燕泥。房子的第三層是一個明亮的大客廳,從沒有窗框的窗戶望出去,可以看到屋前的柿子樹和曾經的水稻田,那是我們家的田,很美麗的風景,但現在沒有人在照顧。

奶奶臨終前有一個強烈的願望,就是回到祖屋落葉歸根。但是祖屋已经不在,她只好在這棟沒有完工的房子裡走完人生的最後一程。我叔叔為此焦頭爛額,勉強趕工裝修出房子裡的一個房間。我走進去,驚呆在原地。電線在墻面橫陳,廉價的瓷磚鋪在地上,房門外是陰暗的大廳,散落著鋼筋水泥,這就是奶奶最後落葉歸根的地方。

那次回家,我第一次見到三個生活在家鄉的表弟,他們全都長大成人了,一個在旅行社工作、一個是圍棋教練、一個是蛋糕師傅。他們慷慨地帶著這個素未謀面的姐姐在田間走來走去,看到竹林就彎腰挖根竹筍遞給我吃,看到溪澗就教我怎樣捉小魚,還帶我去樹林裡摘果子。他們說,遠處的河流要被填死了,某個商人買了一大片地要種溫室蔬菜。田間因為無人照料,長滿了一堆一堆的紅火蟻巢。他們雖然在城鎮生活,週末還是喜歡回來玩耍,對鄉村的事情頭頭是道,談論即將消逝的事物就像閒話家常。

鄰居們也走來看我,他們說上一次見我的時候還是三個月大,抱在懷裡過來的。因為家裡人都出外在城市打工,人丁不算興旺,屬於我們的田地已經被鄰居侵佔,建了院子。爸爸和鄰居理論,爭持不下,居然把視頻電話打到了奶奶的病床上,叫她作證。鏡頭裡的奶奶鼻子插著氧氣管,鄰居一看就怯了,真是戲劇的一幕。

後來奶奶去世,我再回到村子裡,所有的婦人都來幫忙籌辦喪禮的飯食。因為我們家連廚房都沒有,他們在那棟爛尾樓門口的水泥地上就地烹調,拿柴火燒三個大甕燉肉吃,蹲在地上切菜,非常粗獷地張羅了幾桌飯菜。我試探著問起,知道奶奶是在醫院裡去世的,竟感到鬆了口氣。

我在城市成長,爸爸一直說我是農民的後代,但少年的我是不願承認的。就連爸爸自己也很少回去,他是家中長子,覺得應該要衣錦還鄉,在外面過得太辛苦,就不好意思回家來。直到長大後,這兩次回鄉的經歷,沉沉地打在我心頭上。那棟奶奶臨終時念念不忘要回去的消逝的祖屋,被鄰居佔有的祖地,滿是蟻穴的田野,滿山腐爛的熟梨,即將被填平的河流,如果我再不屬於那裡,還有誰屬於那裡呢?

這些年,內地的媒體流行報道年輕人回到鄉村過隱世的生活,他們在大城市長久地漂泊在邊緣,決意回來找自己的桃花源。不過,鏡頭下雞犬相聞的純淨鄉村,不知隔絕了多少烏煙瘴氣的現實景象,而我們這些留在城市中、嚮往在別處生活的人,可以在假期出走東南亞,但已經推不開自己故鄉的柴門了。

我經過幾年住在喧鬧市區的生活後,也搬進了香港的邊郊離島,學著種植、去農場做義工、支持本地農產。在這裡,做農夫和土地對話是一件值得自豪的事。但我想到祖先鄉村的山頭,有滿枝的沙梨無人採收,心裡就像空了一塊。

牛背上的小孩仍在牛背上嗎?還能穿透每场虚幻的梦,走進自己的田、自己的門嗎?在胡德夫的吟唱中,今夜無眠。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…