Hello~ 沙丘研究所(Dunes Workshop)是一个独立的线上原创内容发布平台,内容有关于城市、建筑、文学、艺术以及留学生活,成员来自哈佛大学设计学院以及麻省理工大学设计学院。 同样,欢迎关注我们的微信公众号“沙丘研究所”,第一手的推送内容会发布在这里;以及 Instagram账号@dunes.workshop 第一手的图像/视频内容将会发布在这里。

「攻壳机动队」与反人类中心主义

我们需要首先理解人类的形态——包括人类的欲望和它一切外在的表现形式——可能正在发生根本性的改变。因此,它必须被重新审视。我们需要明白五百年来的人文主义可能将要终结,因为人文主义正转变为一种我们必须无奈地称为后人类主义的东西。

——伊哈布·哈桑(Ihab Hassan),《作为表演者的普罗米修斯:走向后人类的文化?》

《攻壳机动队2:无罪》里没有人类。

——押井守(Mamoru Oshii)

许多科幻作品反复描绘的未来是一个“后人类”的世界,在这里,“人类”和“人性”的概念发生了翻天覆地的转变,以至于“何为人类”需要被重新定义。

然而,后人类主义也不仅仅是对人的重新定义;它是一个强调世界中的非人主体(nonhuman agents)的“反人类中心主义(anti-anthropocentrism)”命题。作家、导演、评论家和理论家都在极力尝试描绘这样的后人类世界,但最终又总会落入人文主义,或是超人类和超人文主义(指通过科技进行“人类增强”)。后者仅仅是前者的一种变体,它们最终仍然可被归入一种人类/超人中心主义。

正如尼采所言,"人在思考、分析时不得不从自己的立场和视角出发,而不能超越自己的立场和视角。"描写真正的后人类世的困难在于我们作为人类自身意识和想象力的局限。

押井守的两部《攻壳机动队》电影可被看做对这种局限性的反思,作品同时提出了后人类理论的新命题。1995年的电影《攻壳机动队》对人性的边界进行了认知层面的讨论。而其2004年的续集——《攻壳机动队2:无罪》(后简称:无罪)则对在此之前的后人类主义哲学进行了批判性的讨论,并试图提出新的后人类理论。我认为这是一种反人类中心的后人类主义,一种基于人类之外的多样主体的本体论。 我将首先简要介绍《攻壳机动队》系列电影的背景和情节,此后分析电影对于凯瑟琳·海尔斯(N. Katherine Hayles)和唐娜·哈拉维(Donna Haraway)的经典后人类理论的表现。最后,我将深入讨论《无罪》中设定的主题和体系如何被理解为对海尔斯和哈拉维理论的批判性延伸,这种延伸可以在凯里·沃尔夫(Cary Wolfe) 2010年出版的《什么是后人类主义?》一书中找到相似的理论支持。

1. 电影文本概述

《攻壳机动队》是1989年由士郎正宗(Masamune Shirow)创作的漫画系列。在2030年前后,女主人公“少佐“草薙素子——一个全人义体化的赛博格(cyborg 指赛博世界中部分或全部器官被机器接管的人类,很多时候中文也译作“生化人”)——和公安九课的同事展开一系列打击电子犯罪的故事。由押守井导演的动画电影在1995年上映,这一部作品讲述了公安九课追踪神秘黑客”傀儡师“的故事。傀儡师是一名入侵其他义体化人的大脑并篡改他们记忆的罪犯。

“少佐“草薙素子在调查中发现,傀儡师是一个获得自我意识的电脑程序。因为这项发现,她自己也开始进一步追问自己作为赛博格的“人类”特性。在第一部电影的结尾,素子与傀儡师融合并消失在虚拟世界里。

它的续集《无罪》发生在素子消失的三年后。这部电影续集讲述她在公安九课的前搭档巴特(一名义体化程度很高的赛博警察)与新搭档户草(团队中义体化程度最低的成员)的新案件。

这个案件是一系列女性人偶机器人杀害主人继而自毁的事件,死者中多是政客和公安官员,而受害家属却选择不为案件提起诉讼,其原因或许是案件中的人偶,由荒凉地带(Locus Solus)公司生产的哈德莉机型,具有异性玩伴功能,这让家属觉得有损死者的形象。

巴特与户草在调查中发现,公司通过绑架年轻女孩并复制她们的意识置入人偶中,使人偶拥有人的“灵魂”而显得更加真实。而一系列案件的始作俑者希望通过这种方式获得警方的关注来调查荒凉地带这一公司,并进而解救被绑架的年轻女孩。

在电影的展开过程中,从前系列的主角素子几乎没有出现;她只偶尔在虚拟世界中暗中帮助巴特。惟有在电影最后,素子的精神,或者说“一部分的精神”(因哈德莉机器人并不足以载入完整的“素子”),重现在一具哈德莉机器人中,帮助巴特和户草拯救了被困女孩的精神。有意思的是,最终巴特不仅同情被绑架的年轻女孩,同时也将人偶机器人的躯壳看作受害对象。

2. 离体-后人类世界的人类本体论

持续的网络化将我们带向一种极端程度的生物躯体与意识的脱离(disembodiment),这会从根本上改变了我们对人类的定义。对于海尔斯和哈拉维,移除身体的重要性是后人类主义的基础。海尔斯在评论中提出并分析了菲利普·迪克(Philip K. Dick)小说中的离体性,而哈拉维对于离体性的关注则在于赛博格概念,以及赛博格如何帮助我们从自身的存在问题中解放出来。攻壳机动队也同样表现了这种离体性,甚至提供了一个更广阔的图景。

海尔斯在《我们何以成为后人类(How We Became Posthuman)》第一章中提到了笛卡尔经典的身心二元论,她认为这一哲学模型在当今时代正面对一些问题。譬如以下两个思维实验案例:第一,由汉斯·莫拉维克(Hans Moravec)提出的通过电脑下载可以获得的人类意识;第二,星际迷航系列电影中的瞬移机器。这两种当下科幻作品中热门的技术想象都对笛卡尔的身心二元论提出了扩充性的挑战。

身心二元论也是《攻壳机动队》系列无法避过的哲学主题。作品的英文片名“ghost in the shell”中的“ghost(灵魂)”即指意识和精神,而它是存在于“shell(躯壳)”即身体中的。在这一主线的引导下,海尔斯将“脱离生物基质“作为后人类的要素。海尔斯提出后人类将”身体视为原始的假肢/义体”,因此对它进行替换,改造和延展是自然而正常的。在这种视角下,赛博格就是完美的后人类范式。

在《赛博宣言:1980年代的科学,技术和社会主义女性主义》中,哈拉维将赛博格定义为——

一种网络化的有机体,一个机械和生物的混合,它既是虚构的生物也是社会现实的生物。社会现实是实践的社会关系,这是我们最重要的政治建构,一种改变世界的虚构。

哈拉维将“赛博格的意象”视作“一种走出二元迷宫的方式”。这种对 “意象”的强调似乎表明, “赛博格”对于哈拉维是一个抽象或隐喻的概念。在哈拉维看来,离体,或者说离体的意象,是人类达到理想的社会和政治环境的解放力量。

与菲利普·迪克 相似,押井守在1995年的电影中对“认识论问题及其与赛博范式的关系”很感兴趣。在《仿生人会梦到电子羊吗?》和《攻壳机动队》中,先进的赛博世界“从根本上颠覆了人类的本体论基础”。在这个未来的世界里,人类的身体被电子机械的部分不断取代和增强。在《攻壳机动队》中,所有的角色都被不同程度地进行了电子化改造。最常见的是电子脑,一种人类大脑的机械外壳,它可以接入网络,存储记忆和与他人交流。而秘书们则有一双机械的手,关节可以移位展开,这样手指可以分裂成更多个指尖,在工作时打字速度更快。

巴特植入了机械的眼睛,而素子更是只有生物脑的女性赛博格(gynoid)。这些角色在导演的刻画下是与我们相近的人的形象。他们的身份为电影设置了前提,即身体是可以在不改变主体身份的情况下进行改变、替换、和增强。在这种预设下,押井守有针对性地设置了挑战这一假设的人物和情节,重申了人的身份问题。

影片利用赛博格主角、她的同事和“反派”傀儡师,提供了不同程度的“离体性”。

户草代表了对赛博化的反抗,也代表了对传统的人与我们的社会关系的定义的坚持。作为义体化最少的角色,他象征了一种将我们原生的生物身体视为身份定义的观点。另外,他是一个已婚,并有年幼的女儿的父亲。这种基于亲属关系的家庭建构,使他成为我们传统的社会建构的代表,反抗整个“后人类”的设定。

另一方面,反面人物傀儡师作为一个获得意识的电脑程序,进一步向离体的方向推进,达到一种意识纯粹的非物质性。傀儡师从未拥有过身体却获得了意识的事实,不仅支持了人意识的非物质性,也说明意识并不局限于“人”。他提供了一个关于意识诞生的新故事,一个纯粹的虚拟的、没有任何身体或生物化身的意识诞生的故事。

正如素子在与木偶师的对比中产生了对自己 “人类性”的质疑,这部电影是对我们如何用物质和个体性来定义人的探索。主角和反面角色代表了两个极端:一个是作为个体人类出生,但完全化身为机械躯体进入网络空间的赛博格,另一个是在信息海洋中诞生的个体意识。而电影结尾处两者的融合,则是《无罪》中提出的更加激进命题的前奏。

3. 后人类主义的另类本体论

《无罪》进一步脱离了《攻壳机动队》的系列,深度介入了后人类主义的理论论述。

影片并没有详细阐述故事的叙述,也没有刻画主人公的形象,而是大量参考、引用和回应后结构主义以及后人类时代的讨论。超越了对人性的重新定义,押井守在这部影片中的目的是消解和解构被神话的人类中心主义。

大部分“后人类”科幻作品都是以人类拥有的意识为基础去想象新的意识形态,因此它们仍然局限于人类中心的视角。作为人类肉身的思维固然无法思考一种“非人的思考”。因此我们永远无法避免这个悖论,无法想象一个真正不同于人类的自主意识,但《无罪》正是承认了这种想象力的局限性;它平等地包容了人类和非人类的各种形式,真诚地呈现了一个诗意和美学的后人类世界,而不是仅将它用作工具来控制我们对人类相关问题的理解。

在对后人类主义走向去中心化的本体论的理论批判中,这部电影上映六年后凯里·沃尔夫提出的理论框架有相近的主张。

在《什么是后人类主义》一书中,沃尔夫关注于后人类主义进程中出现的不可避免的人文主义以及这种想法的自主性和优越性。对他来说,海尔斯的《我们如何成为后人类》的“基调”是“将后人类与一种离体性的胜利联系在一起”。

沃尔夫批评这些“离体性和自主性的幻想”是“从人文主义继承的”,因此提出了“人的去中心化”。“要成为真正的后人类主义者,就必须削弱主体的概念,抛弃人的特权。”他认为,“只有放弃人的概念,才能颠覆物种主义,才能成为后人文主义者”。沃尔夫试图将主体的概念重新想象为不仅限于人的东西,以回答什么是后人类主义。他并没有关注它在历史中是什么,而是想象,如果我们不再坚持维持人类的优越性,那么它可能是什么。

为了摆脱人类的束缚,押井守提出了一种不同的超越自身限制的方式。他没有关注于自身的“离体”或是“超越”,而是围绕着“纯真”(即电影标题中的“无罪”,Innocense)这一感受设定了一个“人与非人之间”的谱系。

巴特和他的狗加布里埃尔就是很好的例子。押井守用描绘“紧密亲情”的方式描绘了人类与动物和机器亲密无间的关系。这种方法与沃尔夫的批判相呼应,即以反对“本体”作为后人类主义的基础。如果说海尔斯和哈拉维对后人类主义的处理方法被看作是单一对人的超越而无法超越“人文主义”,那么《无罪》则通过对典型社会关系和非典型社会关系的探索,追求另一种界定后人类主义的方式。户草对家人的爱与关怀,巴图对巴吉度猎犬的爱,还有金对玩偶的痴迷,可以被看作一些典型的社会关系。

最为反常的关系出现在影片接近结尾时,即巴特对于作为纯粹“躯壳”的人偶的同情。在解救了被困在机械人偶中的“意识”后,他也意识到被杀害的检查部长为了解救女孩们被困的意识,选择修改伦理代码制造杀人案件来引起警方的注意。此时,巴特质问被救的女孩:

难道你不知道你造成了怎样的混乱吗?我说的不光是人类……难道你就没有想过那些被迫拥有“灵魂”的人偶吗?!

这一刻可以理解为对“离体性”的反抗。押井守似乎提供了一种新的理解,即无意识的躯体是一个与人类意识和非人意识平等的实体。

我们可以说,对于真正的“后人类主义者”,素子、傀儡师与性爱机器人是平等的。无论机械身体的人类意识、无身体的电子意识还是无意识的躯体都可以拥有和被赋予感情。对于巴特的质问,被解救的女孩委屈地回答:“我不想变成人偶啊!”而素子继而说到:

鸟血惹人怜,鱼伤无人问。

能发声者是幸福的。人偶要是也能说话,也会喊出“我不想成为人类”的吧。

这是一种反对以“主体为核心”的存在论。

这个动态的场域是通过多样的主体和主体之间的关系产生的。主体,包括动物(巴图的猎犬)、人类(户草)、后代(户草的女儿)、赛博格(巴图和素子)、性爱机器人、和人偶产生了一张复杂的关系网,这个关系网则由陪伴、亲情、关怀、欲望、情欲、矛盾、仇恨、恐惧、反抗、尊重、希望、爱等感情联结在一起。

在最后一幕中,巴特与他的狗团聚,户草拥抱着女儿,而女儿则抱着刚从父亲手中接过的娃娃。这一幕凸显整部电影中提出并解构的一个关键问题,即 “是什么在爱什么?(what it is that loves what)”

情感和感情是否只限于人、有机体,以及自主意识?或者说,情感和感情是否也存在于人造物中?押守井并不只在此讨论后人类时代中的主体,而是把后人类的客体及其关系也放在这个问题中。或者说,在真正的后人类视角中,并没有主体与客体的分别。

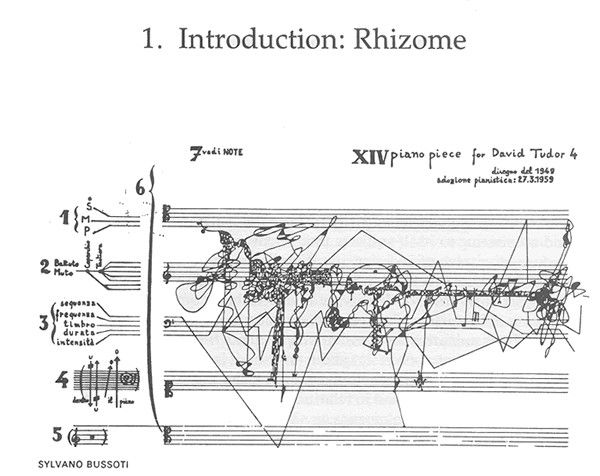

后人类世界是一个由系统而非个体组成的世界。海耶斯在她较新的作品《未完成的工作:从赛博格到“认知场”(Unfinished Work: From Cyborg to Cognisphere)》中提出了她称为“认知场(cognisphere)”的超越赛博世界的情景。这个新造的词取“认知(cogni-)”与“场域(-sphere)”两部分拼接而成。事实上,这与德勒兹在《千高原》中提出的块茎(rhizome)结构十分相似,都属于没有二元关系的领域。

它不是由个体生物组成的而是一个不停进化的紧密相连的复杂系统。“认知场”,和世界一样,是动态意识流的体现和象征,这种意识流产生于人、动物和机械之间。它的后人类主体是嵌入在“认知场”内的,无法与信息系统分离。

《无罪》不仅在人物和关系上刻画了这种认知场,它还通过引用和参照的方式产生了一种文化的认知场。这是一部极具押井守风格的作品,却在内容展开上以一种极力消解“作者”的主体意识的方式呈现。这部作品好像通过无数“虚构人物”之口说出了许多“他人的话”。这之中不仅有如哈拉维、吉尔·德勒兹(Gilles Delueze)和罗兰·巴特(Roland Barthes)这样的后结构主义哲学家和后人类理论家,还有马克斯·韦伯这样的社会学家,果戈里、罗曼·罗兰、斋藤绿雨这样的文学创作者,甚至孔子、佛教等东方哲学家。或者说,导演的主体意识正是由许多“虚构人物”和“他人的话”构成的。押井守这种依赖于“引用”的“腹语式”的表现手法,因而将主体本身塑造为一种组织——“主体变成了引证的组织。”

《无罪》对非人类平等的关怀或许比后人类主义论述中的其他任何文学、影片甚至哲学作品都更加深邃。影片构建了一个革命性的后人类世界意象,在这个世界里,有知觉的和无知觉的个体分散在信息的海洋中,通过自我形成的或文化、社会、政治的隐含关系所指涉的联系在一起。尽管“认知场”包含了其主体及其关系,但它们都是后人类实体。人类与赛博格、“灵魂”与“躯壳”、个人与集体之间的界限消失了。《无罪》不加差别地欣赏和接纳着人类与非人类,它并不主张解放或赋予某一特定对象以权力,而是努力创造一个平衡而又有活力的系统;在这个系统中,一系列的主体自由而平等地存在、交流、连接、转化并超越着。

原创内容首发于微信公众号“沙丘研究所”,标题: 「攻壳机动队」与反人类中心主义

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…