法语翻译。 Curieux de tout.

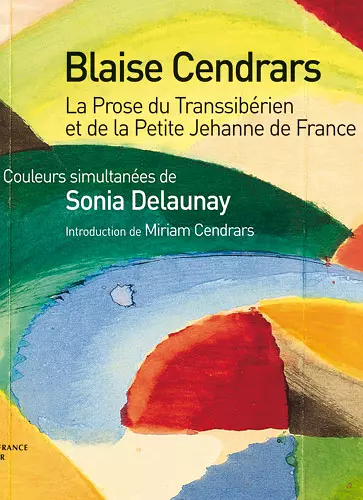

【译诗】西伯利亚大铁路和法国小让娜的吟唱诗——布莱兹·桑德拉尔 La Prose du transsibérien et de la petite Jehanne de France

西伯利亚大铁路和法国小让娜的吟唱诗

——献给音乐家们

在那个时候,我的青少年时期

我刚十六岁而关于童年的记忆已经消逝的时候

我在距离出生地一万六千法里外的地方

我在莫斯科,在这个拥有一千零三座钟楼和七个火车站的城市里

我却没有七个火车站和一千零三座塔楼

因为我的青春期过得如此动荡而疯狂

以至于我的心不断地燃烧就像以弗所的神庙或者夕阳中的莫斯科红场

我的双眼照耀在古老的道路上

我是如此无能的诗人

我不知道应该一直走向尽头

克里姆林宫就像一块巨大的金黄而又酥脆的鞑靼蛋糕

点缀着大教堂杏仁,通体洁白

还有蜜黄色的大钟……

一位年长的僧侣为我吟诵诺夫哥罗德的传说

我感觉很渴

几乎开始读得懂楔形字母

然后,突然间,

我的双手也随着信天翁轻微的声响飞入空中

这些,就是我最后还能回忆起来的东西

关于最后的日子

最后的旅行

还有大海

然而,我是极其无能的诗人

我不知道应该一直走向尽头

我感觉很饿

所有的日子,咖啡馆里所有的女人、所有的酒杯

我都想过一饮而尽然后再摔碎

所有的橱窗所有的街道

所有的房屋所有的生命

在坑洼的马路上,所有的出租马车的飞速旋转的轮子

我想过将它们都投进利刃短剑的烈火中

我还想过磨碎所有的白骨

拔出所有的舌头

熔化那些衣物覆盖下让我疯狂的赤裸而又奇怪的身体

我预感到俄国革命伟大的红色基督的降临

太阳如同丑陋的伤口

像一座火场逐渐张开

在那个时候,我的青少年时期

我刚十六岁而关于童年的记忆已经消逝的时候

我在莫斯科,想用火焰填饱肚子

我没有足够的使我眼花缭乱的塔楼和火车站

在西伯利亚炮声隆隆,这就是战争

就是饥饿、寒冷、瘟疫还有霍乱

在满是淤泥的阿穆尔河中顺水冲走数百万的腐烂尸体

在所有的火车站里,我望着最后的火车远去

车站已经停止售票,再也没有人可以离开

而那些刚刚出发的士兵应该更愿意留下来……

一位年长的僧侣开始为我吟唱诺夫哥罗德的传说

我这个哪儿都不想去的无能的诗人,却能去所有的地方

那些商人也还有足够的本钱去碰碰运气,也许还能发笔财

每周五早晨都有火车出发

听说那边死了很多人

有人带了一百只装有闹钟和黑森林的布谷鸟的货箱

还有人带着礼帽盒子、滚筒和一整套设菲尔德的瓶起子

另一个人则捎着棺材,里面塞满了食品罐头和罐装的油浸沙丁鱼

当然还有很多女人

那些裤裆等待出租,同时还可以看着棺材的

女人

她们都是合法缴过税的

传闻说在那边死了很多人

她们的旅行花销很少

而且都在银行拥有活期账户

不过,一个星期五的早上,终于轮到我了

那是在十二月

我也是和去往哈尔滨的珠宝商结伴踏上了旅程

我们在快车上定下两个车厢还带着三十四个行李箱,里面装着普弗尔兹海姆的珠宝

都是些“Made in Germany”的德国次等货

珠宝商让我穿的新衣服在上车的时候就掉了一个扣子

-我记得很清楚,对于这个,我记得很清楚,从那时起我就经常想到-

我睡在行李箱上,摆弄着他给我的勃朗宁自动手枪,觉得极其幸福

我很快乐,无忧无虑

感觉自己像在扮演强盗

刚刚从戈尔康达偷取了一批财宝

现在乘着西伯利亚大铁路要把它们藏到世界另一头去

为了这些财宝,我要防着那些攻击过于勒·凡尔纳的街头卖艺人的乌拉尔盗匪

通古斯人, 中国的义和团

达赖喇嘛的狂热小蒙古人

阿里巴巴和四十大盗

还有山中可怕的老强盗的信徒

尤其是那些现代的

到旅馆里面去偷窃的小贼

还有国际快车上的职业扒手

但是,但是

同时我也悲伤得像个孩子

火车的晃动

美国精神病科医生所谓的“铁路脊髓震荡症”

车门的噪声、说话声、车轴在冻结的铁轨上发出的嘎吱声

我的像旧铜钱一样分文不值的未来

我的自动手枪、钢琴、旁边车厢里玩纸牌的人们的咒骂声

陪在我身边的了不起的让娜

激动地在走廊踱步的戴蓝色眼睛的男人过去时,还瞅了我一眼

女人的窸窣声

火车汽笛声

在天空的车辙里永恒地疯狂转动的车轮声

车窗上结霜了

没有自然!

在远处,西伯利亚平原低沉的天空和不苟言笑的巨大阴影沉浮不定

我睡在一张旅行毛毯里

毛毯的颜色杂乱

就像我的生活

而且我的生活尚不如这张苏格兰毛毯来得温热

但从全速前进的火车风挡看去的整个欧洲

它的丰富又不及我的生活

我的可怜的生活

旅行毛毯

在我躺着的装满黄金的箱子上

线头开松了

让我做梦吧

让我燃烧吧

宇宙中唯一的光亮

只是一缕可怜的思想……

阿穆尔河,一想到我的爱人

我的内心深处泪如泉涌;

最初相遇的时候,在一家妓院里

她还只是个孩子,苍白而又纯洁

她还只是个孩子,金色的头发,快乐而又忧伤。

她不怎么笑也从来都不哭;

但劝人喝酒的时候,她的眼睛深处

就颤动着一支柔嫩的银色百合花,这诗人的花朵

有人接近时,她只是止不住地战栗

但依旧温柔而又缄默,不发一声斥责;

但当我从各处,从酒宴上来到她身边时,

她走近一步,闭上眼睛,又走近了一步。

唯有她是我的爱人,其他的女人们

不过是些金色衣裙里如火般美妙的肉体,

但我的可怜的爱人是如此的孤单,

她赤身露体,甚至没有躯体—她太不幸了。

她不过是一支单纯的,纤细的花朵,

一支可怜的银色百合,诗人之花,

冷淡,孤独,已经如此衰败不堪,

以至于我心里想到她时就泪如雨下。

这一夜与其他千万个火车穿过的夜晚并无区别

—彗星坠落—

男人和女人,即使是还未成熟的,都以做爱来寻求欢乐。

天空就像是弗兰德尔渔民村庄的马戏场里

破碎的帐篷

太阳只是烟雾缭绕的油灯

在高耸的吊杠上头,一个女人弯成月亮。

单簧管、短号、刺耳的长笛还有一架破鼓

这就是我出生的地方

我的小摇篮

在母亲像包法利夫人那样弹奏贝多芬的奏鸣曲的时候总是把它放在钢琴旁边

我在巴比伦的空中花园里度过童年

在车站即将发车的火车前面上野外学校

而现在,所有的火车都在我身后飞驰

巴塞尔到廷巴克图

我也曾经玩过赛马,那是在奥特伊,隆尚

巴黎还有纽约

现在,我的全部生活都在火车上奔波

马德里到斯德哥尔摩

我输掉了所有的赌局

只剩下巴塔哥尼亚,只有那里还容得下我巨大的悲伤,巴塔哥尼亚,一次南太平洋的旅行

我正在路上

我总是在路上

我与法国的小让娜在路上

火车打了一个空翻又落在它所有的车轮上

火车落在它的车轮上

火车总是能落在它所有的车轮上

“布莱兹,你说,我们离蒙马特很远吗?”

很远,让娜,你已经走了七天了

你离蒙马特,养育你的布特,还有你藏身过的圣心教堂都很远

巴黎和它的大火都已经消失了

那里只残留些余烬

雨不停地下

泥炭不断膨胀

西伯利亚向后退去

厚重的层层积雪越积越深

疯狂的铃铛叮当作响就像蓝色空气中最后的欲望

火车在铅灰色的地平线深处急速行进

你冷笑的悲伤……

“布莱兹,你说,我们离蒙马特很远吗?”

忐忑不安

忘掉那些不安

所有朝着公路歪斜的破败的火车站

悬挂在上面的电报线

装腔作势的电线杆张牙舞爪,将它们勒死

世界伸展四肢、拉长、然后收缩就像施虐狂手中备受折磨的手风琴

在天空的裂缝中发狂的火车仓皇逃去

在洞里

飞转的车轮、出入口、还有车道

朝着我们的行李箱狂吠的倒霉狗

那些魔鬼暴躁不安

一堆废铁

都是虚假的和谐

车轮轰隆隆的噪声

撞击

不断弹起

我们只是聋子头颅里的一场暴风雨

“布莱兹,你说,我们离蒙马特很远吗?”

远的很,别烦我了,你很清楚,我们已经走得很远了

火车头里激烈的疯狂号叫

瘟疫和霍乱四起就像我们一路上熊熊燃烧的火炭

战事正酣时我们消逝在隧道里

饥饿、妓女在溃散时紧抓着云雾,在腐臭的尸体堆上拉下争斗

快做你该做的事儿,就像她那样……

“你说,布莱兹,我们离蒙马特很远吗?”

是,远的很呢,远得很呢

所有的替罪羊都在这片沙漠里死去

听着这群患疥疮的牲畜铃铛作响,托木斯克、车里雅宾斯克、凯斯克、鄂毕河、泰舍特、上乌金斯克、库尔干、萨马拉、奔萨-图伦

在满洲的死亡

我们的码头就是我们最后的窝穴

这场可怕的旅行

昨天早上

伊万·乌里奇长出满头白发

科利亚·尼古拉·伊万诺维奇半月来一直啃咬自己的手指

像她们那样做,死神、饥馑,快做你该做的事

这价值一百苏,在西伯利亚,则是一百卢布

在座位上狂热,在桌子下面变成淡红色

魔鬼则坐在钢琴旁边

他关节突出的手指让所有的女人兴奋不已

大自然

还有凿子

到哈尔滨之前

做你们该做的事

“你说,布莱兹,我们离蒙马特很远吗?”

不知道…别惹我…让我安静会儿…

你的声音嘶哑

患了花柳病,腹部已经酸臭

这就是巴黎在你体内留下的所有

大概还有些灵魂之类的东西…毕竟你是如此不幸

我可怜你,可怜你,快到我身边,到我怀里来

车轮就像受祝福之地的风车

而那些风车只是乞丐手里转动的拐杖

我们是世界上失去双腿的人

踩在我们的四个伤口上前行

有人截去我们的翅膀

我们的七重罪的翅膀

而所有的火车都是魔鬼的棒接球玩具

家禽窝

现代世界

偏远之地太过遥远

如果旅程结束之际,男人和女人还在一起那就太可怕了……

“布莱兹,你说,我们离蒙马特很远吗?”

我可怜你,可怜你,快到我身边来,我要给你讲个故事

到我床上来

到我怀里来

我将给你讲个故事

哦快来呀!来!

在斐济岛上四季如春

人都很慵懒

欢爱使情侣们在茂盛的草丛中疯狂,燥热的梅毒则在香蕉树下游荡

快到太平洋僻远的海岛上来

她们有着菲尼克斯群岛,马克萨斯群岛

婆罗洲,爪洼岛之类的名字

还有苏拉威西岛,形状像只猫

我们没有办法到日本去

来墨西哥吧

在高原上鹅掌楸正开着花

四处伸展的藤曼像是太阳的发辫

像是画家的调色板和画笔

像是铜锣之类令人惊异的色彩

画家卢梭去过那里后

一生都为之倾倒

这里是鸟类的国度

极乐鸟、琴鸟

巨嘴鸟,嘲鸫

还有在黑百合里筑巢的蜂鸟

快到这里来!

我们将在阿兹特克神庙壮观的废墟里欢爱

你将成为我的偶像

像个孩子花里胡哨、有些丑陋和难以理解的古怪的偶像

哦,快过来!

如果你想的话,我们就乘飞机越过千湖之国的上空

在那里夜晚极度的漫长

史前的远祖将会对我们的发动机惊恐万分

咪咪、宝贝、小心肝、我的小秘鲁

困倦的胖姑娘

胡萝卜、我的小东西

小母鸡

亲爱的小山羊

我的小毛病

小笨蛋,咕咕

她睡着了

她睡着了

世界上所有的时刻她不曾轻信任何一个

在火车站瞥见的所有面孔

所有时钟

巴黎的时刻、柏林的时刻、圣彼得堡的时刻、所有火车站的时刻

乌法城炮手鲜血淋漓的脸庞

格罗德诺明晃晃得莫名其妙的表盘

还有火车永不停止的行进

每天早上我们都要把手表校正

火车不停行进而太阳却总是迟到

没有什么,我听着钟鸣

圣母院的低音大钟

卢浮宫奏着刺耳的圣巴托罗缪的钟

《死亡布鲁日》里的生锈的排钟

纽约图书馆的电子钟声

威尼斯的乡村

莫斯科的钟,我在办公室时为我计算时间

和记忆的时钟

在中转转盘上火车轰隆作响

火车继续行进

留声机播放着茨冈进行曲

而世界就像布拉格犹太社区的时钟一样

发了疯地倒转

摘下风中的玫瑰

剧烈的暴风雨窸窣作响

火车在错综的轨道上飞速行进

魔鬼的棒接球玩具

有的火车之间从未碰头

有的则迷失在路上

火车站的站长在玩国际象棋

西洋双六棋、台球、黑八桌球、抛物线

铁路是一种新的几何

叙拉古、阿基米德

还有那些杀害他的士兵

双轨战船和军舰

他发明的精妙的武器

还有所有的大屠杀

古代史、现代史

漩涡、失事

甚至还有我在报纸上读到的泰坦尼克号

那么多的相关插图我不能用诗句来表达

因为我是极度无能的诗人

因为世界已经使我难以招架

因为我忘了要防备火车事故

我不知道应该一直走向尽头

我害怕了

尼古拉

我害怕了

我不知道应该一直走向尽头

像我的朋友夏卡尔那样,我可以完成一系列怪诞的画作

但我在旅途中没做什么笔记

原谅我,我的无知

原谅我,我已经不再熟悉纪尧姆·阿波利奈尔所说的那种古老韵文游戏

所有有关战争的记述我们都可以在库罗帕特金的回忆录里读到

或者是那些残忍地配有插图的日本报纸

我再搜集资料又有什么用呢

我只沉浸于记忆的突发片段

旅程从伊尔库茨克开始变得缓慢

或者说太慢了

我们坐在第一列绕过贝加尔湖的火车上

火车头上装饰着旗帜和油灯

在《天佑沙皇》悲伤的曲调声中我们离开车站

如果我是画家,我将给旅程的结束画上许多的红色和黄色

因为我觉得我们都有些疯狂

一种极度的兴奋使我的旅伴们躁动的脸庞充血通红

因为我们靠近蒙古了

这个呼呼作响像是火场的地方

火车放慢了速度

我在车轮从未休止的嘎吱声中听出

一种激动的声音和永恒的

礼拜仪式的呜咽

我看到

我看到安静的火车,从远东回来的像幽灵一样行驶着的黑色火车

我的眼睛就像尾灯依旧在火车后面飞奔

在塔尔加十万名受伤者因缺少救治而奄奄一息

我去了克拉斯诺亚尔斯克的医院

在希洛克我们碰上一长队狂躁的士兵

在检疫站我看到大张的裂口,受伤处流血不止

被截肢的人,有的在周围跳动,有的在嘶哑声中逝去

大火燃烧在所有人的脸上和心中

冒失的手指在所有的窗玻璃上敲动

眼神在恐惧的压力下像是脓肿那样爆裂

在所有的车站人们焚烧掉所有的车厢

我看到

我看到挂着六十节机车全速逃离的火车被处在发情期的地平线追赶,一群乌鸦在之后绝望地起飞

然后消失

在去往亚瑟港的方向

在赤塔我们停留了几天

五天时间里道路完全阻塞

我们住在扬科列维奇先生家里,他还想让我和他的独生女结婚

不过火车要出发了

现在是我坐在钢琴旁的位子上牙齿生疼

我回想起静寂的房间、老父亲的商店还有他女儿深夜到我床上来时的眼睛

穆索尔斯基

胡戈·沃尔夫的抒情曲

戈壁滩的沙子

在凯拉尔的白骆驼沙漠商队

我知道这五百公里行程里我一直醉醺醺的

我能记得的只有我坐在钢琴旁边

旅行的时候我们最好闭上眼睛

睡觉,我只想沉沉睡去

眼睛闭着我可以经由气味认出所有的地方

通过声音认出所有的火车

欧洲的火车震动四次的时间里亚洲的火车要震动五到七次

无声息地行进的则是摇篮曲

在车轮单调的声音里有些会使我想到梅特林克沉闷的散文诗

我破译所有车轮混杂的片段,收集一种暴力美的散乱的材料

这就是我所拥有的

也是我不得不做的

齐齐哈尔和哈尔滨

我不会去更远了

这就是最后一站

我在哈尔滨下车时碰上有人刚往红十字会的大楼里放火

哦,巴黎

热情的大火炉,街道上摆满交错的木柴,老房子像是老祖母那样倾斜在上面取暖

而这些红色、绿色、彩色的布告正像我黄色的短暂过去

黄色,法国在国外售卖的小说引以为傲的颜色

我喜欢在大城市挤上行驶中的公共汽车

圣日耳曼-蒙马特的线路把我带到布特的袭击现场

发动机像金色公牛那样号叫

暮色中的母牛撼动圣心教堂

哦,巴黎

中央车站、意志的码头,不安的十字路口

只有那些卖报纸的小贩门前还有些光亮

国际卧铺车与欧洲快车公司的广告单发在我手里

这一定是世界上最美丽的教堂了

朋友们像栏杆那样围在我身边

我离开时,他们很担心我再也回不来了

我认识的所有女人都站在地平线上

雨水中还有臂板信号机悲伤的眼神和可怜的姿势

贝拉、阿涅斯、卡特琳娜、我在意大利的儿子的母亲

还有我在美国的孩子们的母亲

汽笛的尖利的声音撕破了我的神经

而在满洲,一个肚子还在战栗像是要分娩

我多想

我多想自己从未踏上旅程

这晚,强烈的爱情使我痛苦不堪

不自觉的,我想到法国的小让娜

在一个痛苦的夜晚我写下这首为她而写的诗

让娜

那个娇小的妓女

我很痛苦,痛苦极了

我将到狡兔酒吧去回忆我逝去的青春

喝上几杯酒

然后一个人孤独地回家

巴黎

唯一的高塔的绞刑架的车轮刑的城市

注:

翻译:苏美丽/常伊夫

本诗翻译首发于《源诗刊》第三期“泉译”版块

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…