两种见死不救

3月30日早晨8点,浦东一老人在家突发哮喘,他家人很快拨打了120,在自救未果后,楼下正在现场测核酸的医生赶来急救,但此时急需体外除颤器(AED)。8:45,一辆救护车碰巧赶到,但却是来接另一家病人的,也拒绝提供AED,并于9:18接人上车后离开小区。多方协调之下,警车终于送来AED,9:29第二辆救护车赶到,开始抢救,但此时已回天乏力,老人不幸离世。

这是近期上海防疫全面管控下出现的最新一起次生灾害。老人的女儿“秋秋也是阿秀”在微博上披露此事后,一时之间,几乎所有人的质问,都聚焦于一点:为何第一辆救护车的医生见死不救?

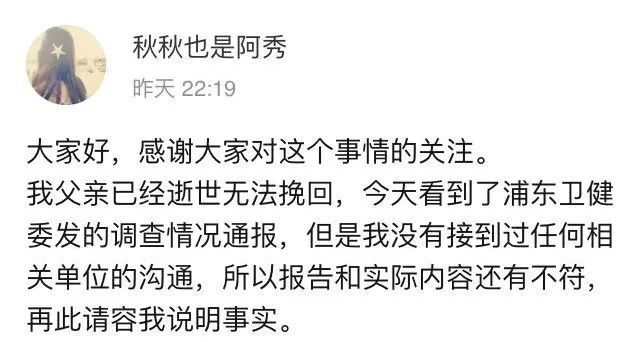

舆论风暴之下,相关的医生已被迅速停职,上海浦东卫健委“对急救医生由于经验不足、处置不当未能及时出借车载除颤仪施救患者深为抱歉”。老人的女儿昨晚也发表了一则封公开信,任谁面临同样的状况,恐怕都未必能比她更克制而不失体面了:

我遇到过很多非常好的医生,我也一直非常相信医生,毕竟他们都是经过高等教育怀抱着理想而穿上白衣,治病救人。

在这里,我们是要探讨面对这种突发情况,面对轻重缓急的病情时,医疗资源如何分配,相关人员如何判断。因为我相信,在接下来的疫情期间,还是会遇到同样医疗资源紧张而造成重症不能马上得到救治的情况。我就是想问问,我们还能做的更好吗?大家还可以做的更好吗?

然而,争论并未就此平息,在她这封公开信下面,已有多达近8000条回复,最高赞的有几条仍分歧极大:

“道德绑架好不好??现在正是需要医生的时候,为什么你要网暴一个一线工作人员?而且制度有制度的准则,人家打120了,如果因为你们在车上出事,这个责任谁负责?”

“制度有问题,但医生的冷漠也是事实,不觉得他停职是背锅,少一个冷漠的医生未必就影响了防疫。”

“系统有问题,不代表个体没问题。况且个体被停职不是由受害者决定的。官媒已经通报个体没有借出AED就是处理不当。整个事件最令人寒心的就是,我们受过怎样的教育?我们的下一代又将受到怎样的规训?什么时候生命已经不是生而为人的第一顺位了?”

一位医生就此事撰文认为,第一辆救护车上的急救医生没做错什么,因为“在接受特定的患者以后,就是一个处理患者的闭环,要对也只对急救的患者完全负责,无论是救治和法律上都有唯一性”,而哮喘患者到了要用除颤仪的地步,“很显然,呼吸已经停了”,此时,“除颤仪也无力回天”。

他说:

我只想说需要反思不是当事医生,借出去,车上的人有事,医生背锅。

不借出去,车下的人有事,医生背锅。

这件事没有正确答案,当这位医生面对的时候,他就已经输了。

那么该谁反思呢?算我愚钝,我不知道。

公众号“医师报”在转载这篇文章后,发起了一个投票:“救护车该不该拦,医生该不该借出除颤仪?”在近7000票中,高达69%选择“不该”。如果订阅这一公众号的以医护人员为主,那这大抵可见行业的主流意见——当然,另外那31%也表明即便是在医护人员中,也存在意见分歧。

这乍看是医生是否“冷漠”的问题,但其实是职业道德与社会道德、程序正义与结果正义之间的冲突。

此事之所以产生激烈争议,说到底,是因为产生了不幸的严重后果,但在当时无人能预知,事件的走向可能存在如下几种可能:

- 第一辆救护车拒绝出借AED,第二辆也未能及时赶到,老人去世;

- 第一辆救护车拒绝出借AED,但第二辆及时赶到,救活了老人;

- 第一辆救护车出借AED,抢救及时,救活了老人;

- 第一辆救护车出借AED,但仍无力回天,老人去世。

现在我们看到的结果,是最不幸的第一种走向,而如果是另外三种走向,第一辆救护车的医生大概都不必担责,最多第二种情况下被骂“冷漠”,但毕竟老人救活了,那事件也不会怎么发酵。

第三种情况下,医护人员甚至可能得到高度赞扬,但却可能出现另一种情况:他们本该救助的另一个病患,上车后突发状况,到时候怎么办?

也就是说,特定的结果,会反过来影响我们对此前行为的评判。实际上,这是在医患纠纷中经常出现的一幕:哪怕手术失败,病患死亡,但医生认为救治过程没有失误,他们就不该担责;然而,病人家属可不管这些,没治好,那不找你找谁?

当然,据老人的女儿说,此事的关键在于第一辆救护车的医生“可救但不救”:另一家病患还能自己走路,看上去并不严重,而且他们也都同意了,但医护人员却仍不出借:

哪怕我和邻居已经沟通过了,愿意让给父亲!现场有很多居民,都可以作证。你可以想象我当时多么的绝望啊!

设想一下,如果不是因为小区被封,他们本可自行开车送医,救护车或许也不至于要等1个半小时才赶到——正是因为大量病患无法自行前往就医,才造成救护车排队严重。然而在这一事件中,奇怪的是,好像没看到有人将老人之死归罪于本该救助他的那辆救护车太迟赶到。人们谴责的不是系统,而是个人道德。

按理来说,“见死不救”在中国社会是很难被接受的,所谓“事急从权”,不管你是什么职业伦理、程序正义,所谓“人命关天”,一切救人要紧,然而看似奇怪的是,在特定情况下,它却又能被正当化。

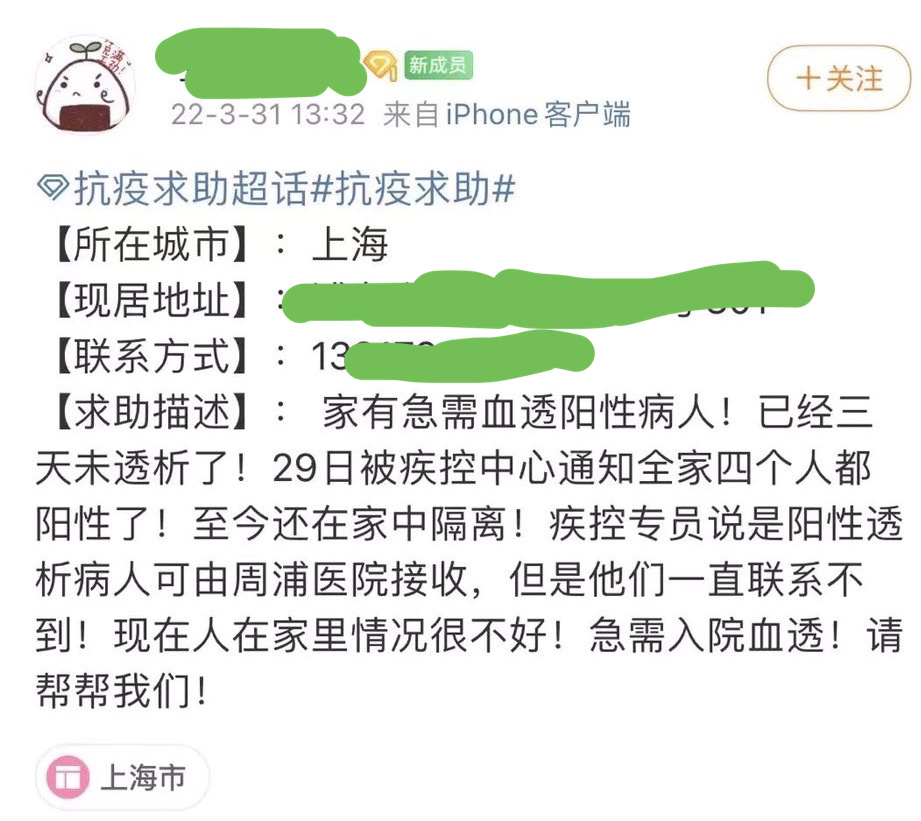

昨天下午,也有一位浦东居民在网上公开求助,全家四人都确诊阳性,居家隔离,如今有病人急需入院做血液透析。

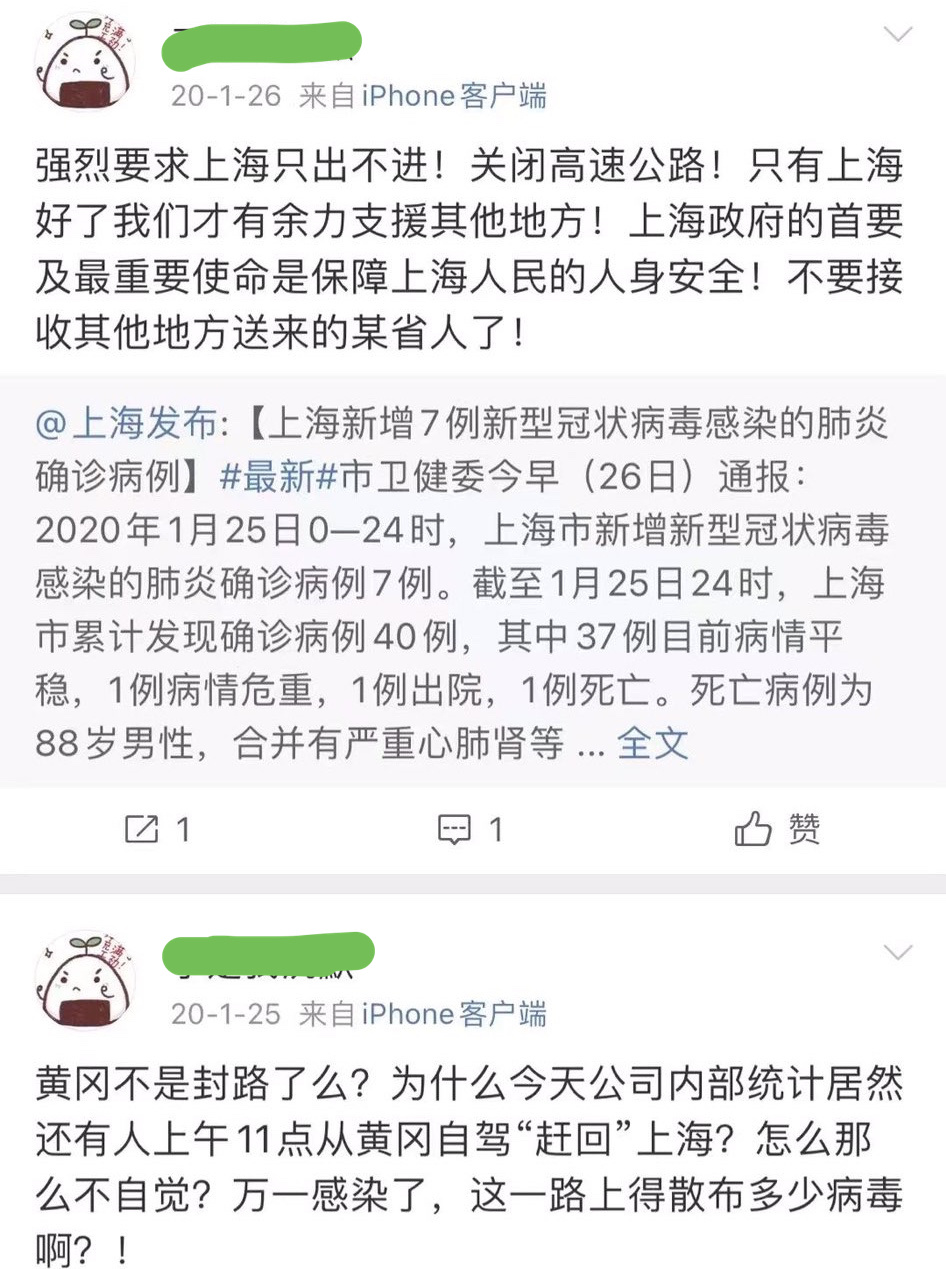

可想而知,他也是不得已才如此,然而此事引起关注,却并不是因为其处境可怜,而是有人翻出了他两年前的言论,发现他在武汉疫情时就极不愿意救助在疫情中陷入困境的外省人:

如今,他自己身陷同样的境地,很多人就觉得,既然当初你自己如此,那现在也别喊救命。何况,这两年人们也都看多了这样的事,就像当初武汉的“敲锣女事件”,敲完锣,反手说你利用了她。在这种情况下,“见死不救”就被正当化了——因为此人不值得救。

昨晚谈到此事,我一位朋友感叹:“最遗憾的是,在这个权力主导的系统下,获救了大概率也只会把感激归于权力,不会归于帮忙的社群。不论被锤了还是被救了,都会自动绕开房间里的大象。这个系统就像一个漩涡。”

在我看来,他的家人当然有权得到救治,这和他以前的言论行为无关。得到这些救治,是人的基本权利,而不是说他非得具备某种德性才有资格。且不说他此前说过什么,就算他是杀人犯,他或他的家人也没有丧失这些权利。

我在大学里有个隔壁班的同学,家境贫寒,有一次他坐在海边对我说,从小见到许多穷人,他们未必是好人,但将来如果自己有能力,还是想多帮帮这些穷人。

这一席话给我印象很深,但我也清楚地知道,这不是人人都能做到的,而需要巨大的道德勇气,以及一种“认清现实之后仍然热爱现实”的坚定。不仅如此,在我们的社会里,这种宽容常会被人看作是“滥好人”,又或是根本没有用——因为任你怎样,都无法用道德来感化一个人。

怎么说呢,我有时也难免对这样的现实感到失望,但这也是不得不正视的。由大众对这些公共事件的反应来看,中国社会仍有深厚的道德伦理色彩,因而很多人觉得第一种“见死不救”是冷酷的,但第二种“见死不救”却是正当的。这意味着,人们本能地期望一种人格化的互动:能温情地关照人的感受,同时也根据他人具体的行为来作出自己的道德评判。

在理想的情况下,一个现代社会应当基于非人格化的明确规则运行,一视同仁地保障所有人的基本权利,在此基础上又保留人与人之间的温情。这样或许才能让我们避免上述两种“见死不救”。

否则,第一辆救护车上的医护人员所遭遇的困境随时可能再度出现:他们不救老人,可能出现悲剧,但这又是超出其权限的,最终他们决定在职责范围内照章办事,然而一旦出事,他们又得背锅。就像此前在西安发生的“事与愿违的处罚”一样,这又会反过来让人更进一步照章办事。

就此来看,这一困境真正的问题并不在于人的“冷漠”,而是规则的冲突与扭曲:执行者发现,即便“照章办事”也无法保护自己,陷入不知所措的境地。

要打开这个死结,答案并不难解,那就是给相应的前端执行者赋权——但就像我们社会里常见的一样,就算道理都知道,问题是谁来做、怎么做,甚至是能不能做。我也知道这很难,但不往前走撑开这个空间,我们就只能陷在这死结里打转。

喜欢我的文章吗?

别忘了给点支持与赞赏,让我知道创作的路上有你陪伴。

发布评论…