鸿音

在你变老的那一年

我还是想谈论母亲,尽管这里的许多文字我曾在另一个社交平台发送过。但因为那是用手机发送的,而当我面对电脑键盘的时候,那种倾诉与表达的流畅感才能如山间清泉般飞流而下,我也仿佛获得了更多回忆的力量与勇气。我想先说的是别人的母亲。我最近跟随的一位受访人,是一个人到中年的女士。

云在基特加

我从没去过基特加。基特加,号称是布隆迪的政治首都。然而气派的总统府位于琼城,东非共同体峰会的召开在琼城,即将修建的连接坦桑尼亚与刚果金的铁路,也计划以琼城作为重要连接点。最大的公立大学、最大的啤酒厂、各种商贸中心,都在琼城。我对基特加的唯一印象,就是每一个去过的人都告诉我,那里很凉爽。

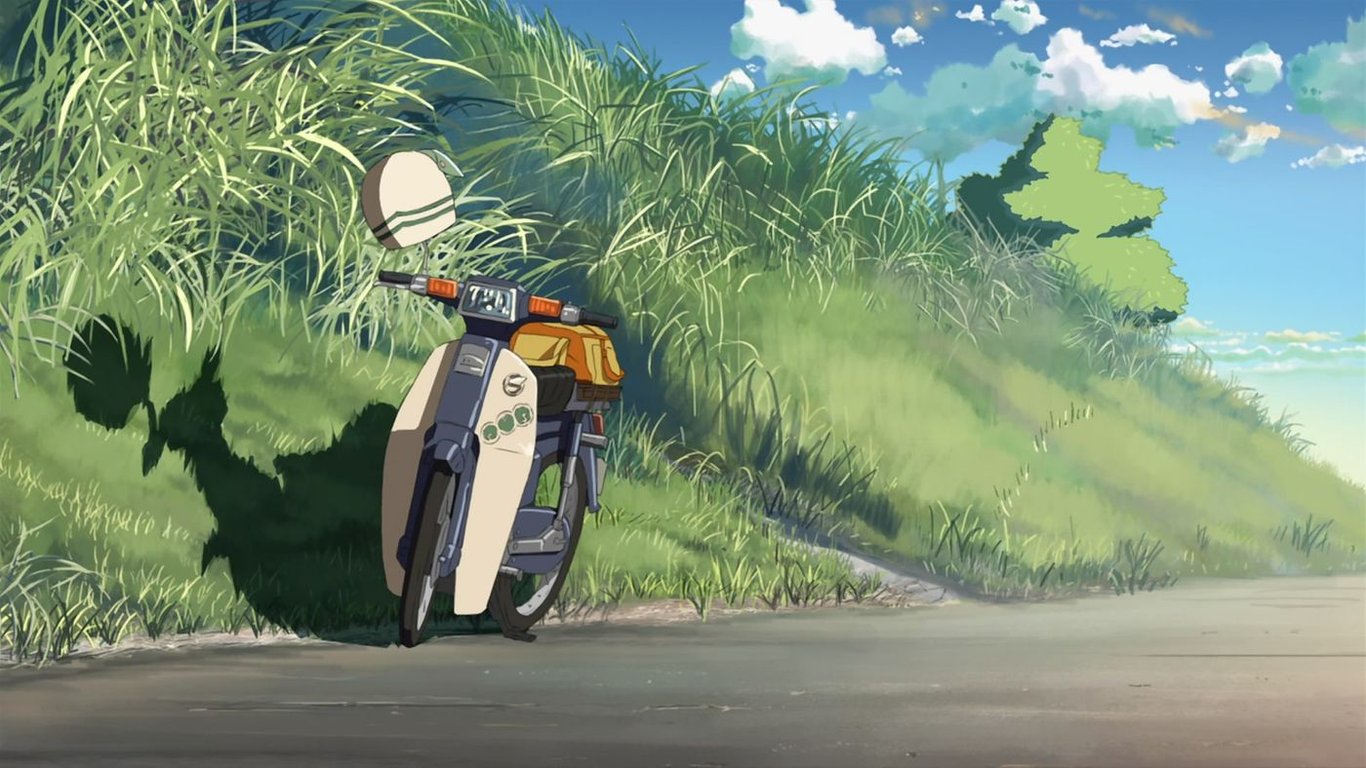

通往穆邦达

穆邦达(Mpanda)是一个位于布班扎(Bubanza)省的市政。从琼城出发,很快就开上去往机场的公路,城市建筑的痕迹很快消失,农田、玉米地与远处的群山绵延不尽。面包车很快拐进一条土路,随后是几十分钟的颠簸。从城里就伴随的细雨找到了尽情释放的旷野,像欢快的小孩撒开丫子使劲奔跑,...

酒桌上的人

昨天是除夕佳节,身在琼城虽然没有节日气氛,华人也不多,但还是得到了一些华人朋友特别的关照,居然一晚上转了两个场子喝酒。来布已经四月有余,机缘巧合我认识了一个华人老板,在他家喝了不少酒,也认识了许多人,过境的、短期考察的、长期在此做生意的,不一而足。

如许行年

一年的最后一天,照例是在访问学者一家的小孩哭闹中开始。虽然平时都是六点多钟伴着天光醒来,可婴儿的啼哭似乎比自然规律来得更加准时,也更有力气。近来为了躲开白天小孩们的吵闹,也是因为个人研究内需要,我尽量只在下午时才回到住所。只是从白天到午后,一顿饭的功夫,便从医院见惯的多病微躯,重被初生赤子的旺盛活力惊扰。

一年好景君须记

什么是冬季呢?大概是在社交网络上看到欧洲朋友煮的一小锅热气腾腾的热红酒,围坐一起吃着奶酪、烤肠和各种应景小吃搓着麻将。寒冬隔离在窗外,屋内四季如春。巴黎夜旅人们在这一刻暂得歇脚的安逸,高朋满座的热络。地理分南北,四时各不同。我看到此景不由一笑,因为我刚把带来的菊花茶...

饥饿

我经常处于饥饿中。早餐是白水煮蛋配吐司面包抹肉酱,九点多就饿了。于是,十点左右,我会给自己一个加餐,一片面包抹果酱。中午吃烩蔬菜意面,午睡醒来又想吃。不管我一次舀几勺卤子,加多少意面,吃完了还是会饿。我想过很多原因,可能是炒卤子的时候加的油或者盐不够,人吃饭没有油水,皮肤就没有光泽。

一个中国跨境商人的一天

命运总是在无声无息中安排一切,巧合得难以置信。早上出门时,我并不知道去孔院做什么,甚至快走到路口的时候准备转向去往超市。但随后鬼使神差地,我决定去孔院看看。一个人类学者的自觉告诉我,不在图书馆的时候,我应该尽量走进人群,这是一个与人群打交道的学科。

等待

最烦的就是个等字。什么都要等。给访谈对象发信息要等回复,续签证的材料要等签名,连清洁工做卫生,他都要等地晾干了才能进屋。学语言要等,申请结果也要等——如果没有一件事发生在当下,此时此刻,那时间究竟是用来做什么的?只是为了抵达那些尚未降临的未来吗?

入侵

我对昆虫和形似昆虫的其他节肢动物似乎总是缺乏好感,小时候不爱吃皮皮虾和蟹,因其面目可憎。不知是不是因为形态和四条腿的哺乳动物差别太大。认知上的差异带来未知的恐惧,加上小时候家长讲给我的各种传说,比如臭虫在人睡觉时爬进耳朵,住在里面不出来最后耳朵化脓。

柔道的少年

(写于9.25) 上午去采购下周的食物,回来的路上听到海啸般的欢呼声,路边还有一个主持人和摄影师做着现场直播,循声望去是一个体育馆,上面的横幅显示里面正在举办第二届东非青年柔道锦标赛布隆迪赛区的比赛。说是体育馆,其实水泥结构也很有限,房顶和部分围墙用铁皮围起来。

伊乌拉

(写于9.23) 耳边传来一阵淅沥的声音时,我正从午睡中醒来。我就知道,外面又下雨了。伊乌拉(imvura),就是基隆迪语中“雨”的意思。其实这只是基隆迪语中表示雨的最普通的说法。基隆迪语中有很多种表达,用来形容各种和雨有关的表达。在一种文化传说中,爱斯基摩人有许多种描述雪的词汇。

马陆

你见过马陆吗?你一定听过或者见过马陆吧?就是一种长长的、黑黑的虫子,黑得油亮油亮的,也许在有些地方是砖红色的。长得像蜈蚣,但又不像蜈蚣那么张牙舞爪,爬起来也慢吞吞的。虽然它和蜈蚣一样都有很多只脚,但不知为什么,它爬得那么笨拙。有许多只脚,也不见得就走得快,手忙脚乱,就是形容它的吧。

咖啡的味道

早上煮咖啡,摩卡壶发出“咕嘟咕嘟”的声音。每天早晨都会煮咖啡,每天都会听到这“咕嘟咕嘟”的声音,每次都无法掌握好火候。什么时候底下的水全部被压力挤上来,什么时候应该关火、利用炉子的余热加热空气挤压水,什么时候咖啡的味道不会煮地焦焦的,什么时候应该开盖。

燃烧

下午热得身上粘乎乎,坐在电脑前对着空白的Word两眼放空,忽然听到了噼啪的声音,循声而去,看到大叔在院子的角落里堆上许多干草,熊熊的大火冲出浓烟带着噼啪的咆哮冲向天空,我就知道,这些天的生活垃圾正在被焚烧——如此朴素的方式。

Flee

(写于9.19) 今天接受了一把法语的试炼。热心女士如约带我驱车前往市中心开设银行账户。热心女士在法语布鲁塞尔自由大学学习过心理学,看来在学校既做研究也做行政工作。一上车,我就为了表达谢意,赠送给她一个在巴黎小王子专卖店购买的胸针,并希望共进午餐。

琼城夜雨

(写于9.18) 来布还不到一周,每天都有新花样。昨天是夜贼惊魂,今天迎来了大雨,雨疾风狂,急流如注,并且立刻停电了。我不知道要停多久。停电前我正在跳绳,一身大汗,那就不跳了,去洗澡吧。这大概是我第一次体验伸手不见五指的环境。

晴天的孩子,阴天的孩子

(写于9.17) 上午参加孔院的活动。这是一个与郊区某孤儿院合作的兴趣活动俱乐部,内容有两个,先是学习一些功夫,然后是绘画与文化学习。上功夫课的时候,大多数孩子都在操场上愉快地玩耍追逐,水泥修成的平整的操场和崭新的三层小楼,让人恍然觉得像是国内某个山村的中小学。

脆弱

(写于9.15) 读Anthropology Today的八月特辑,主题是Precarity in Africa。从副标题上就能看出来大致的研究取向。“在Ouagadougou介入精神疾病与脆弱状态”, “全球资本主义的边缘”(在塞拉利昂沿海),“新自由主义肯尼亚...

第一夜

(写于9.14,布琼布拉) 还是熟悉的时间,熟悉的天气,和一月时没什么两样,如果有,那可能是南半球这时候是由冬转夏的季节,不过对于南纬四度的国家来说,又有多少不同呢?可能走出机舱的那一刻,在同样的温度下现在要比一月更凉爽一点。